儀式的意義

葉竹盛

據說阿拉伯人和印度人不能湊到一塊講話,假如他們碰到一起,談話過程中,一定是阿拉伯人不停向前靠近印度人,而印度人不停往后退。原因是阿拉伯人認為兩個人講話時靠近一點算是比較禮貌,而印度人則認為距離遠一點算是比較尊重對方,于是便發生了尷尬的一幕。這種形式上的東西如果剝離了意義來看,所導致的行為會讓人覺得莫名其妙。

儀式便是這樣一個東西,對于在意的人來說,儀式是很莊重的,是意義的載體。所謂在意,便是在乎其中的意義,而對于不在意的人來說,儀式是怪異的,是裝模作樣的,不過是多此一舉。

我們的社會充斥著大大小小各種儀式,結婚典禮可能是大家最熟悉的一種儀式了,從傳統的拜堂成親到如今教堂里“假洋把式”的西式婚禮,甚至還有人到佛堂廟宇擺喜宴,各種“款式”都有。不管是哪種婚禮,最核心的主題一定是希望新人白頭偕老,恩愛一輩子。估計沒有人不會在意婚禮背后的意義,因為按照最善意的推測,沒有哪一對新人一邊結婚就一邊想著離婚。

但是根據研究,婚禮竟然和離婚率沒什么關系。有多國學者合作在中國研究出結果說,吃米的人比吃面的人離婚率低一些,因為南方人離婚率比北方人低,而南方人吃米居多,北方人吃面居多。看來“愛情不是輸給婚姻,而是輸給柴米油鹽”的說法竟然還有學術依據。還有美國學者研究出結論說,有蜜月的人比沒有度蜜月的人離婚率低,但同時也發現,有沒有舉辦婚禮與會不會離婚沒什么關系,也就是說那些路過民政局就順便進去領證的夫婦,和那些鄭重其事搞場婚禮做恩愛狀發誓愛你一輩子的夫妻,離婚的幾率是差不多的。

面向憲法宣誓,到底具備什么實質意義,能起到什么作用,這不取決宣誓儀式舉辦得多么隆重和嚴肅,而取決于憲法在中國的政治生活中是否真正具備力量。

儀式不僅可能被剝離掉意義,還可能像婚禮一樣,雖然的確有一點意義,但卻實際上起不到維護這種意義的作用。還有一些儀式則在意義和作用上都模糊不清。比如今年春節期間,趙本山舉行收徒儀式,在趙本山夫婦面前跪了滿滿一屋子人,大家輪流磕頭。如果說這是技藝的傳承,還算是發揚傳統美德,但有人解讀成了山頭的膜拜,引起了一些不好的聯想。

不論儀式的意義何在,作用何在,最可笑的事情莫過于用儀式取代意義的追尋與作用的落實。假如有人因為喜歡婚禮,就不停結婚和離婚,只是為了反復體驗那種承諾天荒地老的神圣時刻,我們一定會說這人腦子有問題。據說很多年前有一個太平洋島國的酋長首次去歐洲,看到歐洲人家里的水龍頭很神奇,一擰就出水,嚴重缺淡水的海島國太需要這樣的“神器”了,酋長便指令隨從一定要帶幾個回去。回國后,酋長把水龍頭裝到墻上,使勁擰,卻怎么也擰不出水來。水龍頭與供水系統,這就是把儀式當作意義與作用本身的最佳隱喻。

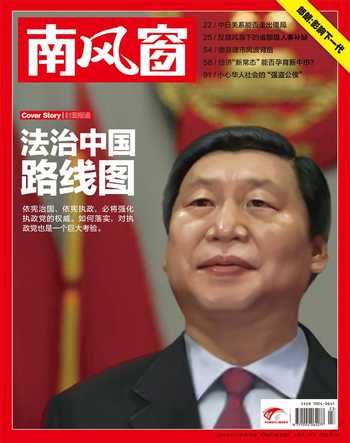

剛剛落幕的十八屆四中全會為中國引入了一項新的官方儀式,要求凡經人大及其常委會選舉或者決定任命的國家工作人員正式就職時公開向憲法宣誓。通過這種儀式化的程序,可以強化官員對人民和人民賦予的權力、對憲法和法律的敬畏之心,為社會主義政治文明賦予一種嶄新的時代形式。毫無疑問,這對于法治建設具有重要的象征意義。而從另一角度看,面向憲法宣誓,到底具備什么實質意義,能起到什么作用,這不取決宣誓儀式舉辦得多么隆重和嚴肅,而取決于憲法在中國的政治生活中是否真正具備力量。