糖尿病足感染病原菌分布特點

汪茂榮 姚 平 姚茂篪

(湖北省民族學院附屬民大醫院內分泌科,湖北 恩施 445000)

糖尿病足主要是指糖尿病伴發的血管病變、神經病變或感染等導致患者足部或下肢組織出現潰瘍破壞,若癥狀得不到控制則很容易導致患者致殘甚至死亡〔1〕。我國目前糖尿病患者人數大約1.14億,且其中大約12.78%的糖尿病患者合并出現足潰瘍,其中40%~80%的潰瘍合并感染,明顯地增加了截肢的風險〔2〕。分析糖尿病足的病原菌菌譜,同時選取合理有效的抗菌藥物意義重大。為了選擇最優的糖尿病足抗感染方案,本研究回顧性分析收治的糖尿病足感染患者,對足分泌物病原菌進行培養并做藥敏實驗。

1 資料與方法

1.1一般資料 回顧性分析2009年1月至2013年12月收治的82例糖尿病足感染患者的臨床資料,所有患者均符合1999年世界衛生組織( WHO) 制定的糖尿病診斷標準〔3〕,均具有完整的臨床資料,其中男42例,女40例,年齡34~89〔平均(65.3±5.0)〕歲,糖尿病病程2月~22年,平均(7.1±2.3)年,糖尿病足病程11d~2年,平均(3.1±1.2)月。對所有患者的臨床特征及足分泌物病原菌培養和藥敏結果。

1.2糖尿病足Wagner分級 對糖尿病足的分級參考Wagner分級結合1999年世界衛生組織標準。足部皮膚無開放性病灶,但有發生足潰瘍危險定義為0級;足部皮膚表面有潰瘍,但無感染出現則為Ⅰ級;足部較深的組織或肌肉出現感染病灶,但無膿腫或骨感染為Ⅱ級;足部膿腫或伴有骨組織病變為Ⅲ級;部分趾、足出現壞疽,但未脫落為Ⅳ級;足部全部壞疽或大部分壞死為Ⅴ級〔4〕。

淺潰瘍組定義為皮膚局部的潰瘍不超過肌層為Wagner分級的0級或Ⅰ級;深潰瘍組定義為穿過肌層到達骨組織為Wagner分級的Ⅱ級或Ⅲ級;壞疽組定義為Wagner分級的Ⅳ級或Ⅴ級。

1.3采樣與細菌鑒定 所有入選患者在換藥治療時采樣,根據潰瘍傷口的深淺及感染細菌的類別采用不同的采樣方法:對于比較淺的傷口先用無菌生理鹽水清洗,后用棉拭子沾取潰瘍底部的分泌物或膿液送檢,注意取標本時的無菌操作;對于深潰瘍及壞疽病人可取壞死組織碎片或抽取壞死組織底部的膿性分泌物送檢;厭氧菌培養標本取后應在表面覆蓋液體石蠟以保證無氧環境。

所有標本采用法國生物梅里埃全自動微生物鑒定/藥敏系統進行鑒定,藥敏試驗用k-b法進行檢測,并由衛生部臨檢提供的ATCC29213(金黃色葡萄球菌菌株)、ATCC25922(大腸埃希菌菌株)、ATCC60193(白色念珠菌菌株)進行質控〔5〕。

2 結 果

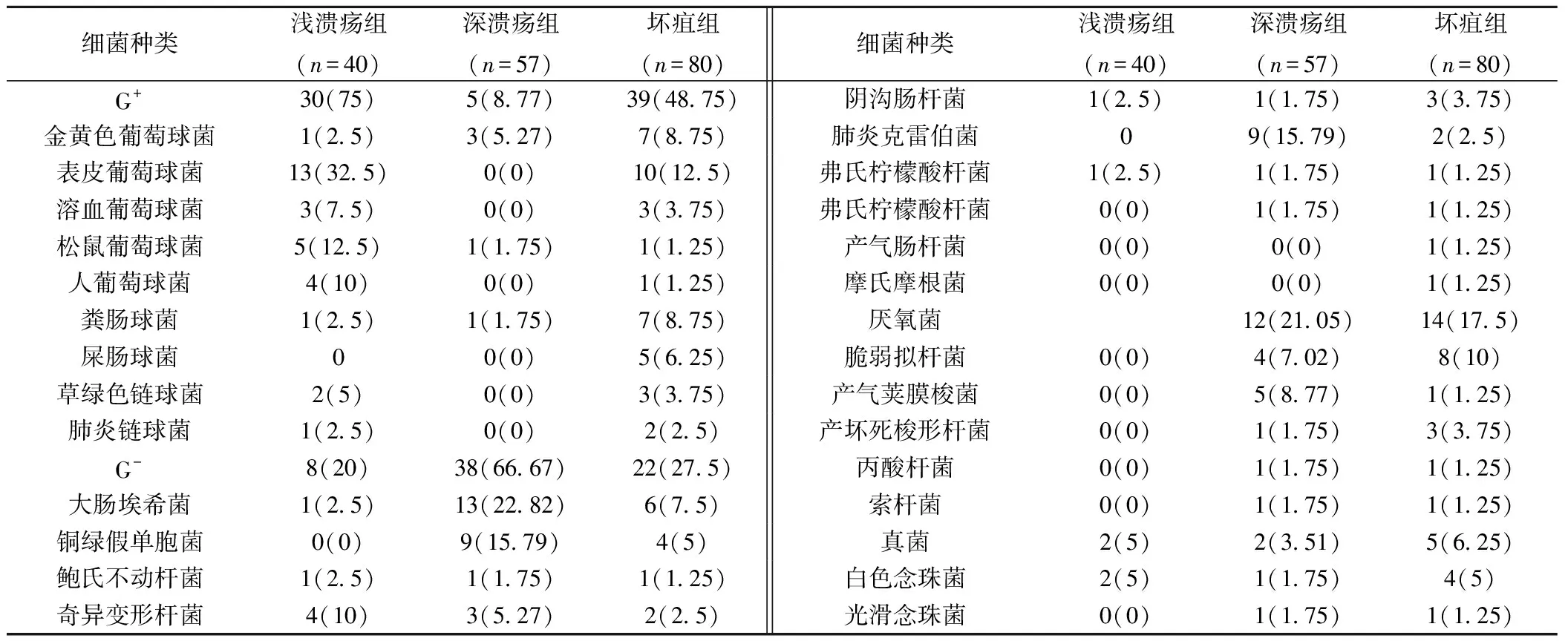

所有患者經篩查共統計出105個病灶(包括淺潰瘍組40個,深潰瘍組27個,壞疽組38個),共培養出菌株177個(淺潰瘍組40株,深潰瘍組57株,壞疽組80株);淺潰瘍組細菌培養率為93%,而深潰瘍組及壞疽組均為100%;淺潰瘍組主要為單一細菌感染(占95%),G+細菌感染占75%(P<0.05),以葡萄球菌感染為主,G-細菌20%,以奇異變形桿菌最高,占10%,真菌感染占5%,全部為白色念珠菌,混合感染病灶2個,所占比例95%;深潰瘍組主要為混合細菌感染(占81.48%);而混合感染中厭氧菌所占比例達58%,且以G-細菌為主(P<0.05),占66.67%,而其以大腸埃希菌為主,G+細菌感染占8.77%,厭氧菌所占比例為21.05%,真菌感染占3.5%;壞疽組亦以混合感染為主(81.6%),混合感染中厭氧菌所占比例達41.2%,以G+細菌感染為主,占48.75%(P<0.05),而其以表皮葡萄球菌為主,G-細菌27.5%,厭氧菌所占比例為17.5%,真菌感染占6.25%。見表1。

表1 病原菌檢測結果〔n(%)〕

3 討 論

糖尿病足患者合并感染的病灶復雜多變導致難以分析,所以目前主要按照感染深淺程度將其分為淺潰瘍組、深潰瘍組和壞疽組,從而針對性選擇抗生素。由于糖尿病患者一般合并有免疫功能紊亂,所以容易出現體內多部位感染,特別是皮膚抵抗力下降,血管脆性增加,易出現破損和感染。大量臨床實踐研究表明感染可加重糖尿病足的病情〔6〕。嚴重時會造成患者截肢甚至死亡,國外有資料統計因糖尿病足截肢可以占到各種非外傷性截肢的50%以上〔3〕。治療糖尿病足主要依靠綜合療法,除了常規使用胰島素控制血糖,還需經常清創換藥,控制感染或合并中草藥治療等。控制感染對于糖尿病足的病情進展有著重要作用,因此如何合理有效地選擇抗生素及早控制感染顯得意義重大,同時準確了解糖尿病足感染的病原菌菌譜是選擇有效抗生素以消除感染的重要前提條件〔7〕。

本研究結果顯示,淺潰瘍組應選擇抗菌譜較窄的抗生素;而深潰瘍組、壞疽組主要是混合細菌感染,常合并有厭氧菌感染,原因可能為機體免疫力下降合并局部組織的血糖升高,導致潰瘍或壞死處的組織微環境適合細菌的生存,同時潰瘍越深含氧量越低就越適合厭氧菌的生長,同時條件性致病菌也大量繁殖〔8,9〕。壞疽組也主要為G+細菌的混合感染,從藥敏看應選用β-內酰胺類的廣譜抗生素同時聯合抗厭氧菌抗生素;若患者同時合并真菌感染,可加用抗真菌藥。對于合并存在多個病灶的患者,需根據菌譜特點及耐藥性按從嚴重病灶到輕病灶的順序選擇抗生素。

綜上所述,在治療糖尿病足壞疽感染時應早期行病原學檢查,同時給予針對性的抗菌治療,對延緩疾病的進程,降低患肢截肢率,提高糖尿病足感染的治愈率,及減輕患者的心理經濟負擔意義重大,值得在今后臨床上推廣使用。

4 參考文獻

1關小宏,李寶軍,楊彩哲,等.糖尿病足感染的細菌譜變遷與抗感染治療〔J〕.現代中西醫結合雜志,2012;21(10):1029-30.

2關小宏,李寶軍,楊彩哲,等.糖尿病足主要感染細菌及抗感染治療〔J〕.河北醫藥,2013;35(2):260-1.

3Apelqvist J,Bakker K,Vanhoutum WH,etal.International consensus and practical guidelines on the management and the prevention of the diabetic foot.International Working Group on the Diabetic Foot〔J〕.Diabetes Metab Res Rev,2000;16(1):842-92.

4關小宏,楊彩哲,吳石白.糖尿病足感染的特點與治療〔J〕.中華醫院感染學雜志,2012;22(19):4237-9.

5白進軍,劉宇明,陳 靜,等.糖尿病足合并感染的菌譜分析及對策〔J〕.中國現代醫藥雜志,2013;15(9):38-42.

6楊彩哲,關小宏,童 奧,等.糖尿病足患者病原菌分布及抗菌藥物的選擇〔J〕.北京醫學,2010;32(5):383-6.

7陳 櫻,孟 東.糖尿病足感染的細菌學分析及治療〔J〕.中國城鄉企業衛生,2012;27(4):64-5.

8李仕明.糖尿病足與相關并發癥的診治〔M〕.北京:人民衛生出版社,2002:235.

9Richard JL,Sotto A,Lavigne JP.New insights in diabet foot infection〔J〕.World J Diabetes,2011;2(2):24-32.