后循環梗死短期預后的影響因素

董俊杰 朱 沂

(新疆醫科大學研究生學院,新疆 烏魯木齊 830001)

后循環缺血指由于后循環梗死或其他原因造成的腦組織缺血,進而導致腦卒中,目前認為后循環缺血性腦卒中造成的癱瘓大多數是毀滅性的。近年來,后循環梗死發病率呈逐漸上升趨勢,給患者的學習、工作、生活帶來巨大不便和危害,并有可能引起冠心病、心律失常、心功能不全、急性腦梗死〔1〕等眾多并發癥。國內研究顯示〔2~4〕,早期判斷預后,給患者及家屬以較準確的信息,可以提高治療效果以及減少醫療糾紛的發生。

1 資料與方法

1.1研究對象 2012年1月至2014年5月在神經內科及干部病房住院的經MRI確診為后循環梗死患者139例作為研究組,年齡27~85〔平均(61.46±12.06)〕歲,男81例,女58例;漢族78例、維吾爾族50例、哈薩克族1例、回族10例。選擇同期在我院神經內科及干部病房接受健康體檢者50例作為對照組,男30例,女20例;年齡28~72歲,平均(58.69±10.25)歲;兩組的年齡、性別無明顯差異,具有可比性(P>0.05)。見表1。

1.2納入、排除標準 納入標準:(1)有正常溝通能力且知情同意;(2)符合后循環梗死的診斷標準〔5〕(病史、相關神經系統檢查、輔助檢查)。排除標準:(1)患者不愿意參加;(2)患者中途退出;(3)有認知障礙史及精神病史;(4)近半年有重大應激事件(包括喪子、喪偶等);(5)既往患缺血性腦卒中,并遺留明顯神經功能障礙者;(6)不能完成頭顱MRI檢查者、出血性腦血管病患者、良性位置性眩暈、周圍性眩暈、顱內感染、CO中毒及中樞神經系統脫髓鞘疾病等,有嚴重肝腎疾病、腫瘤、感染及自身免疫性疾病等;(7)住院時間<15 d的患者。

1.3分組 根據發病30 d后改良Rankin量表(mRS)評分將患者分為預后良好組(mRS評分0~2分)和預后不良組(mRS評分3~6分)〔6〕。預后不良組75例,預后良好組64例。兩組患者性別、民族、病程及病情嚴重程度比較差異無統計學意義(P>0.05)。

表1 研究組和對照組一般資料比較±s)

1.4研究指標 (1)病案首頁信息收集:包括:年齡、性別、文化程度、高血壓史、吸煙史、飲酒史等相關資料。(2)患者入院后進行神經功能缺損量表(NIHSS)評估;(3)血壓測量:血壓測患者晨起右上臂測血壓2次,取均值;(4)計算BMI。(5)生化指標:抽取患者晨起外周靜脈血5 ml,送到本醫院檢驗科進行檢測,包括甘油三酯(TG)、膽固醇(TC)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固(LDL-C)、空腹血糖(FPG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)。

1.5統計學方法 使用SPSS20.0軟件,計數資料使用χ2檢驗;計量資料兩樣本比較使用t檢驗,多因素回歸分析使用Logistic回歸分析。

2 結 果

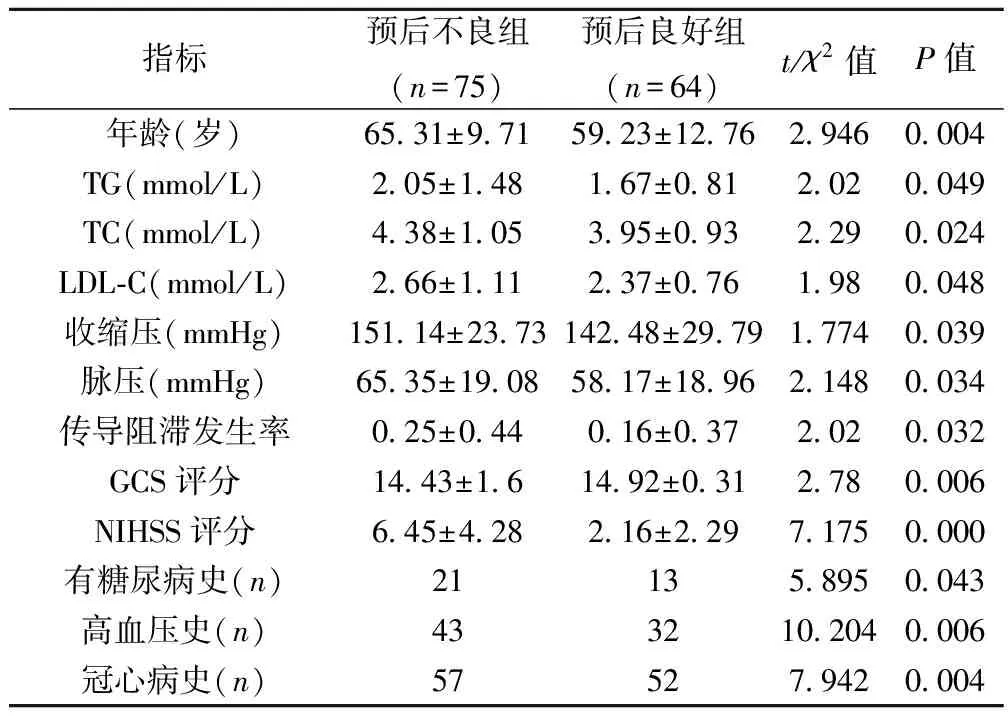

2.1后循環梗死預后單因素分析 預后不良組年齡、TC、TG、LDL、收縮壓、脈壓、傳導阻滯發生率、NIHSS評分等均高于預后良好組(P<0.05);GCS評分預后良好組高于預后不良組(P<0.05);預后不良組的糖尿病史、高血壓史、冠心病史高于預后良好組(P<0.05)。見表2。

表2 影響后循環梗死預后的一般資料比較

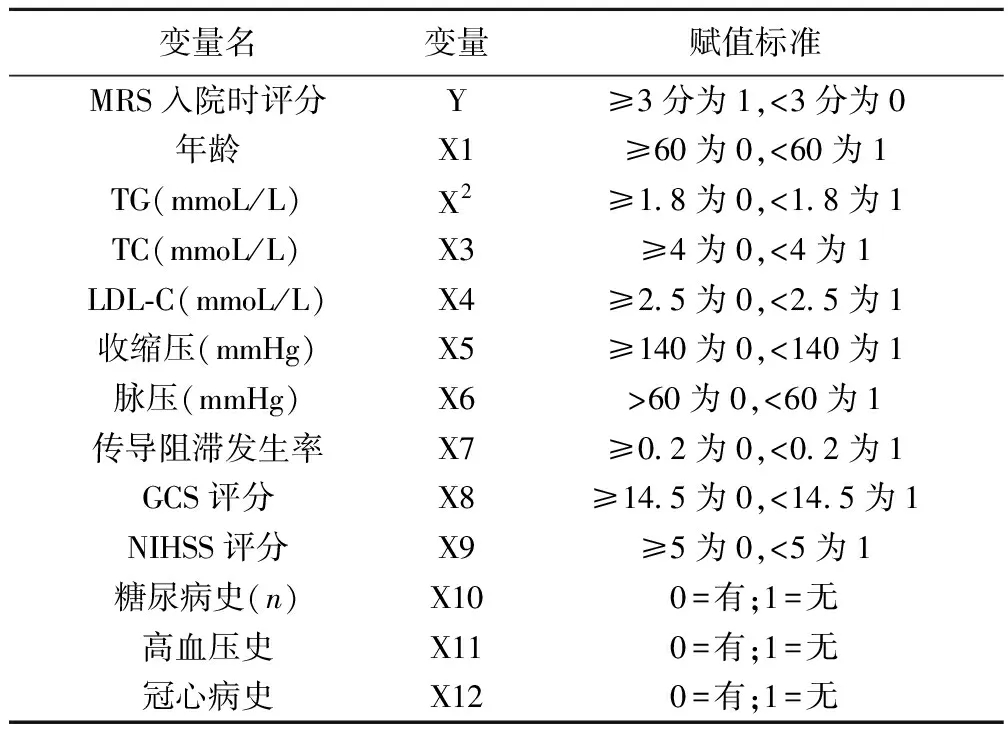

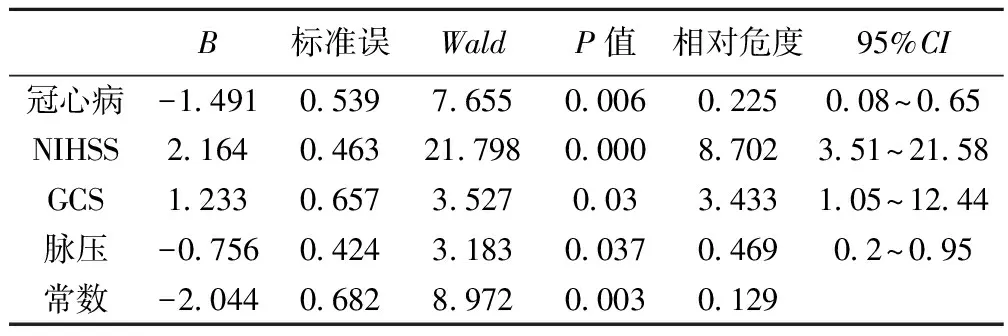

2.2影響后循環梗死預后的Logistic回歸分析 按照后循環患者的預后分組作為因變量,其他變量作自變量,進行二分類的Logistic回歸分析,賦值標準見表3。Logistic回歸分析結果顯示,脈壓增高、既住糖尿病史、既往冠心病史、GCS評分是影響后循環梗死預后的獨立因素,見表4。

表3 變量賦值標準

表4 Logistic回歸結果

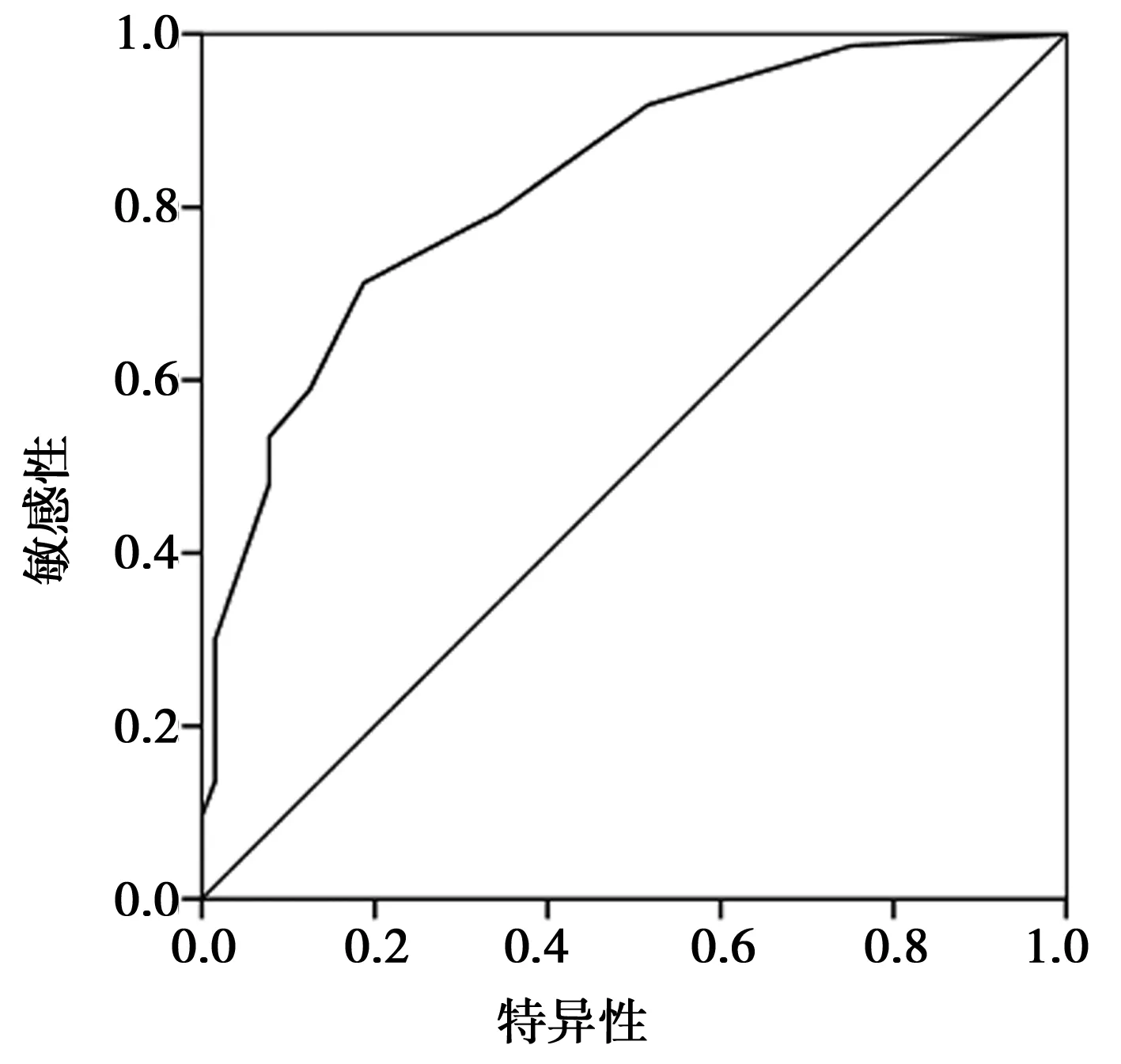

2.3入院時NIHSS評分判斷預后的ROC曲線 以ROC曲線確定NIHSS評分的最佳截點。本次139例后循環梗死患者NIHSS平均分為4.45±4.09,以NIHSS為檢測變量,以預后是否良好為狀態變量,繪制ROC曲線,當NIHSS為界點為3.5時,約登指數最大,此時靈敏度為0.712,特異度為0.812。該ROC曲線下面積為0.83。見圖1。

圖1 入院時NIHSS評分判斷預后的ROC曲線

3 討 論

當前,后循環梗死在腦血管缺血性疾病中較為常見,占缺血性腦卒中的20%左右,隨著醫療科技的發展,使人們對其了解不斷深入,引起了研究者的廣泛關注〔10〕。由于后循環梗死臨床表現復雜多變,給早期診斷帶來了較多的困難,且后循環缺血疾病發病來勢較兇險,死亡率一般較高,致死殘率也較高,后循環性疾病的預后判斷較困難,mRS評分作為目前較常用的預后判斷方式,該評分在發病初期用作預后判定較不準確〔9〕,因此,學者尋找其他能預測預后的早期指標,為臨床治療提供指導。

目前研究發現〔10〕,后循環梗死患者與高血壓之間存在較密切的關系,姜懿凌〔11〕的研究發現,相對于前循環梗死而言,伴有高血壓影響了后循環梗死的預后,危險系數OR=2.13。后循環與冠心病等并發癥關聯仍不明確,近年來臨床上工作發現,后循環缺血梗死〔12〕伴隨冠心病等并發癥的發生較為常見,眾多疾病的共同作用使得預防工作和臨床治療陷入被動。因此,對于過往有冠心病發生的患者,在患者入院時應加以更多的重視,在飲食、治療、護理過程中,應及時關注患者的病情病化,及時調整治療方法。

本文結果證實了糖尿病的發生對患者預后的影響,與過往研究結果類似〔10〕。筆者認為此結果出現的原因如下:(1)糖代謝異常容易引起血管細胞對脂類物質的代謝,在低胰島素的情況下,機體糖類物質的利用度不同,血糖最終以脂類的形式儲存在細胞內,更容易導致機體出現血管粥樣病變〔13〕;(2)長期糖尿病使得患者在對糖類特質的利用率下降,當后循環發生時,細胞缺少糖類營養支持的可能更嚴重,更容易導致腦部相關組織受到損傷。當然目前對于糖尿病與后循環梗死之間的具體的相關機制并未明確,有待進一步實驗研究。高血脂作為血管類疾病的禍首,在后循環梗死中仍起著較重要的作用,有研究顯示〔14〕,高血脂是導致后循環血管病變的機制之一,本次研究結果顯示,預后良好組的血脂相關指標均低于預后不良組,提示血脂在預后中起的重要作用。

GCS評分又名格拉斯哥昏迷指數表示昏迷程度,評分越高表明昏迷程度越低,評分越低表明昏迷程度越嚴重,此次結果證實了GCS在后循環梗死預后判定中可以起較重要的作用。作為評價卒中較為重要的指標,在臨床上應用較為廣泛,該評價量表有操作簡便等特點,此次研究結果提示,使用NIHSS提前對患者預后進行判斷有一定的應用價值,ROC曲線結果顯示,該方法預測后循環梗死患者預后的準確性和靈敏性較好。

研究結果顯示,冠心病、脈壓、高血脂對后循環患者預后存在明顯影響,應加以重視, NIHSS評分在對后循環梗死患者預后預測中有較明顯的應用價值,可以在臨床上加以應用,提前做好積極治療并及時與家屬溝通,降低糾紛發生率。

4 參考文獻

1Searls DE,Pazdera L,Korbel E,etal.Symptoms and signs of posterior circulation ischemia in the new England medical center posterior circulation registry〔J〕.Arch Neurol,2012;69(3): 346-51.

2李 改,楊 娜,趙 玥,等.頸腦血管超聲對老年后循環短暫性腦缺血發作患者的診斷價值〔J〕.中國老年學雜志,2013;33(23):5999-6001.

3李華軍,孫博謙,孟繁華.影響后循環缺血患者預后的危險因素分析〔J〕.中國老年學雜志,2008;28(23):2326-8.

4楊新疆.改良早期預警評分在急診急救中的臨床應用〔J〕.臨床合理用藥雜志,2012;05(8):174-6.

5劉雅林,趙麗輝.急性后循環缺血性事件的預后及高危因素分析〔J〕.中國老年學雜志,2012;32(3):496-7.

6林紹鵬,潘速躍.血清尿酸濃度對急性缺血性卒中患者短期轉歸的影響:回顧性病例系列研究〔J〕.國際腦血管病雜志,2013;21(7):527-30.

7Caplan L.Posterior circulation ischemia: then,now,and tomorrow.The Thomas Willis Lecture-2000〔J〕.Stroke,2000;31(8): 2011-23.

8Caplan LR,Wityk RJ,Glass TA,etal.New England Medical Center Posterior Circulation registry〔J〕.Ann Neurol,2004;56(3): 389-98.

9藍 倩,蔡藝靈,杜 娟.頸內動脈重度狹窄或閉塞的腦梗死患者側支循環對預后的影響〔J〕.中華臨床醫師雜志(電子版),2013;30(24):11226-31.

10Caplan L,Wityk R,Pazdera L,etal.New England medical center posterior circulation stroke registry Ⅱ.Vascular lesions〔J〕.J Clin Neurol,2005;1(1):31-49.

11楊姍杉,賈建平.影響青年缺血性腦卒中短期預后危險因素的前后循環差異〔J〕.中華醫學雜志,2013;93(5):348-51.

12方傳勤,吳小三.癥狀性頸動脈狹窄對急性腦梗死患者短期預后的影響〔J〕.中華老年心腦血管病雜志,2014;16(3):233-6.

13Chatzikonstantinou A,Wolf ME,Hennerici MG.Ischemic stroke in young adults: classification and risk factors〔J〕.J Neurol,2012;259(4):653-9.

14Arnold M,Bousser MG,Fahrni G,etal.Vertebral artery dissection: presenting findings and predictors of outcome〔J〕.Stroke,2006;37(10):2499-503.