骨折重建與人工髖關節置換治療高齡不穩定型股骨粗隆間骨折的療效比較

徐毅 (荊州市第二人民醫院骨科,湖北 荊州 434200)

不穩定型股骨粗隆間骨折多好發于老年人群特別是伴有骨質疏松的患者,而這類患者因長期臥床或合并高血壓,慢支等其他內科疾病,一般身體條件較差。所以股骨粗隆間骨折患者在圍手術期的病死率較高,據報道患者傷后3個月病死率可達到16.7%[1]。為了避免長期臥床致各種并發癥的發生多采用手術治療使患者盡早開始行走活動。目前臨床手術治療大致分兩種:以骨折重建為目的的手術方式(包括股骨上段解剖型接骨板、股骨近端髓內釘內固定)、以人工關節置換的手術方式 (包括人工股骨頭置換、全髖關節置換、遠端固定型股骨柄)。

1 對象與方法

1.1 對象

收集我院2009年1月至2012年12月間高齡不穩定型股骨粗隆間骨折行手術治療患者62例,其中男28例,女34例;年齡63~90歲,平均75.4歲。病因:因車禍或高處墜落的高能量損傷15例,因平地行走或從床上、小臺階摔倒的低能量損傷47例。其中56人存在程度不等的內科疾病,如高血壓、糖尿病、冠心病、慢性腎功能不全等。所有患者入院后均行患肢牽引固定,完善術前檢查了解患者全身情況,請相關科室會診,合并有基礎疾病的患者首先調整穩定一般情況后告知家屬手術必要性、手術方式、風險,家屬同意后盡早手術。

1.2 手術方法

所有患者術前常規拍攝X光片,CT三維重建作術前評估,并根據Evans分型[2]:ⅢA型21例,ⅢB型32例,Ⅳ型9例;常規作骨密度測定,按骨質疏松Singh指數分級[3](股骨頸小梁指數法):Ⅱ級4例,Ⅲ級46例,Ⅳ級12例。

A組:35例采用骨折重建復位加內固定的方式。其中EvansⅢA型19例,ⅢB型16例。手術均配合骨科牽引床,在C型臂透視下進行。牽引床固定后,作持續牽引至復位滿意;取股骨外側入路,做股骨上段解剖型接骨板時需解剖顯露股骨大粗隆及股骨干上段外側部分,股骨近端髓內釘內固定則只需在大粗隆上作5cm切口。分別在透視下觀察螺釘或者刀片釘位置,保證主釘在股骨頸中下2/3并掌握好前傾角,釘頭應位于股骨頭軟骨面下1cm左右,擰入長度合適的螺釘固定于股骨干外側。對于不穩定的骨折碎片可以拉力螺釘或者鋼絲捆扎固定。

B組:27例行人工髖關節置換。按EvansⅢA型2例,ⅢB型16例,Ⅳ型9例;采用外后側入路,改良切口,長約10~15cm,按照常規髖關節置換流程操作;根據術前評估2例患者采用人工股骨頭置換,其余采用人工全髖關節置換,如內側骨折損傷嚴重,股骨近端不穩,則采用長柄遠端穩定型股骨柄;所有患者均使用骨水泥型柄。大粗隆骨折較大的骨片可以螺釘或環扎器固定。術后試行各方向活動主要是屈髖位置,確認松緊適度,關節穩定后,沖洗、引流關閉切口。

術后,所有患者常規預防下肢血栓治療,從術后第1天開始口服利伐沙班,每日1次持續3~5周。術后預防感染治療,術前半小時應用抗生素1次至術后7d。A組患者術后3d可開始肌肉舒縮練習、抬臀及直腿抬高訓練,1周左右鼓勵患者進行下肢關節活動練習,視患者具體情況10~14d可拄拐不負重行走,復查X光根據骨折愈合情況開始負重;B組患者術后“丁”字鞋固定1天,同時即開始行肌肉力量,應注意患肢保持外展20~30°,足中立位,膝關節下墊軟枕。術后1周可拄拐或助行器下床行走,4~8周可開始負重。

1.3 統計學分析

采用SPSS13.0統計軟件對數據進行統計分析,計量資料以 ()表示,采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

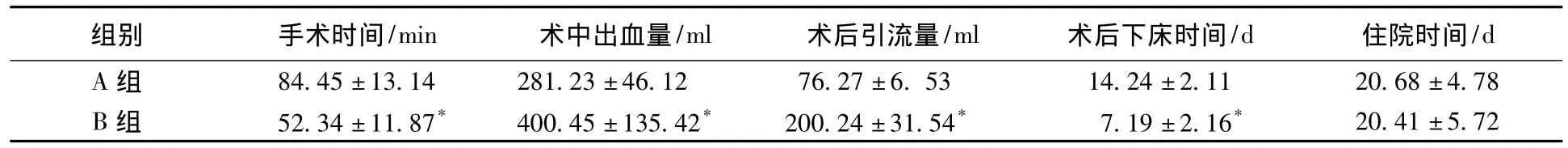

2.1 兩組患者圍手術期指標比較

B組手術時間、術中出血量、術后引流量和術后下床時間均少于A組 (P<0.05)。表1。

表1 2組患者圍手術期指標的比較

2.2 兩組患者術后并發癥比較

對比2組術后并發癥病例數和病例種類,A組明確診斷深靜脈血栓形成2例,切口緣周圍感染3例,肺部感染3例,褥瘡2例,內固定斷裂、骨不連各1例;B組并發癥:發生術后第4天腦梗患者1例,急診顱內CT顯示丘腦小范圍梗塞,經積極治療恢復良好。

2.3 兩組患者手術優良率比較

全部患者均獲隨訪12~36個月,平均18個月。隨訪包括:門診拍攝X光片,臨床關節功能檢查或電話隨訪。依據Harris評分系統從關節活動度,關節功能,疼痛程度三方面評估:總分為100分,100~90分為優;89~80分為良;79~70分為中;<70分為差[4]。人工髖關節置換手術優良率是93.2%,骨折重建手術優良率為87.3%,前者優于后者 (P<0.05)。

3 討論

股骨粗隆間骨折常發生于老年患者,且多伴有骨質疏松,輕微損傷即可導致骨折。此類患者存在不同程度的系統功能衰退,應激能力與臟器儲備功能差,一旦發生股骨轉子間骨折即臥床不起,容易并發肺部、泌尿系感染、血栓形成或栓子脫落、褥瘡等并發癥,調查發現長期臥床的死亡率明顯高于因手術引發的病死率[5]。因此臨床對于股骨粗隆間骨折主張只要患者無明顯手術禁忌均應積極手術治療,以獲得良好穩定的復位和早期功能活動,減少長時間臥床造成的嚴重并發癥。

長期以來復位重建加內固定方式因其符合骨折愈合的生物力學特點而廣泛應用于臨床。但隨著臨床病例數的積累,我們發現在高齡不穩定型股骨粗隆間骨折患者中內固定手術有著不能完全避免的問題。從對比數據可以看出內固定手術的手術時間明顯較長,并且因為復位的要求對骨膜剝離較為廣泛,也同時延長了患者的臥床時間。加之多數患者存在不同程度的系統功能衰退,合并各種內科疾病,增加了骨折延遲愈合、不愈合的風險。而骨質疏松則可能導致內固定切割骨質,甚至改變骨傳導應力發生股骨頸干角的丟失,內固定周圍骨折,斷釘、斷板、再骨折等嚴重并發癥。近年來人工髖關節置換術應用于股骨粗隆間不穩定骨折的治療,為此類骨折提供了一定條件下更具優勢的手術方式。人工關節置換治療股骨粗隆間骨折主要針對老年伴有嚴重骨質疏松癥的不穩定型粗隆間骨折。從數據可以看出,采用關節置換手術的患者可以早期負重活動,即解決了一般內固定需要長期臥床或反復手術造成的諸多并發癥的弊病。有研究表明[6],人工關節置換相對于內固定術并發癥明顯減少,而最終功能恢復優良率明顯好于髓外固定,這說明高齡粗隆間骨折行人工關節置換術同樣可以達到令人滿意的效果。同時我們注意到關節置換術中出血多,有骨水泥溢出的危險,而假體松動更會影響到手術的最終效果。我們需要術前完善評估,如果是股骨近端嚴重的粉碎性骨折可采用長柄的股骨假體以達到穩定的目的。術者需要長期的經驗積累,嫻熟的手術技巧術,嚴格的按手術規程操作,才能減少術后假體松動,延長假體生存時間。

綜上所述,在嚴格掌握適應證的情況下,我們認為對于高齡EvansⅢ和Ⅳ型患者,人工關節置換術具有功能恢復好、能早期負重下地和并發癥少等較明顯的優勢,能有效規避內固定手術的部分風險,豐富了臨床治療的手段。

[1]Mullerler ME,Nazarrian S,Koch P.The comprehensive classification of fracture of the long bones[M].New York:Springer-Verlag,1990:118.

[2]李軍民,黎云沖,楊紹文.老年人股骨粗隆部骨折應用人工髖關節置換的效果觀察 [J].中國矯形外科雜志,2008,16(4):305-307.

[3]Lee YS,Chen SH,Tsuang YH.Internal fixation of undisplaced femoral neck fractures in the elderly:a retrospective comparison of fixation methods[J].J Trauma,2008,64(1):155-162.

[4]梁雨田,唐佩福,郭義柱,等.高齡患者非穩定性股骨粗隆間骨折人工股骨頭置換臨床研究[J].中華醫學雜志,2005,85(46):3260-3262.

[5]Little NJ,Verma V,Fernando C,et al.A prospective trial comparing the Holland nail with the dynamic hip screw in the treatment of intertrochanteric fractures of the hip [J].J Bone Joint Surg Br,2008,90(8):1073-1078.

[6]郭勇,王景續,冷重光.采用人工股骨頭置換治療高齡粗隆間骨折的幾點經驗[J].中國矯形外科雜志,2007,15(6):471-472.