鹿沖新顏笑春風

周詩若

鹿沖關之名據史料記載比黔靈山之名還要早,是老貴陽的風景名勝區,過去地勢又高又險,令古人驚嘆。而如今的鹿沖關已舊貌換新顏,并且成為了森林公園。讓我們隨著作者的步伐,探索發現鹿沖關的“新顏”。

披一身朝霞,乘一縷春風。

“六沖關高遮半空,疑是碧玉長屏風。樵夫欲上先驚膽,飛鳥思渡叫聲洪。”這是一首古風叫《六沖列翠》。是古人驚嘆六沖關又高又險的寫照。鹿沖關(六沖關),貴陽地名,已錄入中華百關隘之列,為“貴陽九門四閣十四關”之一。如今的鹿沖關已高山變通途,鹿沖關森林公園就建在鹿沖關上。

鹿沖關之名,據史料記載比黔靈山之名還要早,是老貴陽的風景名勝區。老貴陽人將風景名勝區歸納為東南西北4大板塊,即東棲霞、南甲秀、西黔靈、北鹿沖。鹿沖關這一地區有“六個沖”,麻沖為第一沖,烏當奶牛場天主教圣母堂處為第二沖,省植物園果園處為第三沖,修道院處為第四沖,中心大草坪處為第五沖,“母豬籠”為第六沖。據此,人們又稱其為“六沖關”。

金蛇狂舞,鹿沖關森林公園去年7月正式掛牌開園。

天馬獻瑞,鹿沖關新顏笑迎春風!

公園在籌備時,筆者曾應邀參加了兩次座談會。就提升鹿沖關的人文歷史,再現歷史文化底蘊,使景觀更具生命力提供相關資料。公園的朋友對我說,鹿沖關已舊貌換新顏。

新在那里?早存一睹芳顏之念。

青云山西側是公園的正門,具有現代氣息的園門左側紅柱旁,一具五色巨石上豎刻“鹿沖關森林公園”7個繁體大字,乃我省文化名人戴明賢先生手筆。正門將“古”與“今”柔和地融為一體,一改傳統的牌樓式或圓門式造型。

蓮花池是鹿沖關老景,位于山腰下部,臨小關湖岸,一條彎彎曲曲陡峻的山道相通。離山道數十步,新建蓮花亭,一亭為主,隨山勢,高低錯落建有曲廊相連。站立亭中,小關湖美景、小關立交橋的壯觀盡收眼底。

文瀾山本無名,山腰有地母洞,也是鹿沖關老景。“地母”乃大地女神,人們都說大地母親,地母不就是保護大地母親的母親嗎,原本就具一定的人文底蘊。1937年“七七事變”后,珍藏在杭州西湖“文瀾閣”的一部《四庫全書》36363冊,79000余卷,8億余字,為免遭日本侵略者的掠奪,開始了萬里(華里)大轉移。《四庫全書》是我中華文化瑰寶,成書于清康熙年間,共繕寫了7部,分別珍藏于北京紫禁城的“文諸閣”、圓明園的“文源閣”、沈陽故居的“文溯閣”、承德避暑山莊的“文淵閣”,合稱北四部;藏于杭州西湖“文瀾閣”、揚州大觀堂“文匯閣”、鎮江金山“文宗閣”,合稱南三部。其中“文宗閣”、“文源閣”、“文匯閣”、“文溯閣”4部藏書先后遭到八國聯軍、太平軍(太平天國)和日本鬼子的毀失,僅存的3部尤為珍貴。“七七事變”發生的次月,《四庫全書》“文瀾閣”藏本經浙贛,過長沙、走湘西、入黔境,費時半年有余,最后“落戶”鹿沖關地母洞,為地母洞鋪墊出了厚重的文化底蘊。1948年文通書局出版的民國《貴州通志》從“文瀾閣”藏本的書中取材不少。1946年7月5日,“文瀾閣”藏本“完璧歸趙”,安抵杭州。地母洞也因此提升了歷史價值,地母洞所在的無名山也贏得了“文瀾山”的美名。

站在月亮山上的望風亭仰望筑城海拔最高的高峰——五虎峰,五虎峰海拔14387米,是貴陽海拔最高點,也是拱衛貴陽老城24座山的最高峰。海拔1413米的次高峰上,環翠閣近在咫尺,但“望山跑死馬”。及至爬上環翠閣,雖剛立春,卻已汗流浹背,氣踹吁吁。不過,站在環翠閣遙望市區,筑城新貌氣象萬千,從心底叫出一個字:“值”。注目閣門,兩旁立柱上那幅楹聯正好道出了我此刻的感受。其聯云:“四圍竟秀,看險峰蜿蜒去,煙云萬重染黔境;兩眼搜奇,有廣廈迤邐來,錦繡千端織筑城。”

環翠閣下有環翠亭,山腰有醉綠亭、相依亭,眾亭環繞五虎峰。有古風一首叫《五虎朝陽》詩曰:“五虎咆哮齊朝陽,似向東君祝安康;可惜日頭無耳目,不知還禮叫回鄉。”環翠閣下,就是建于清道光八年(1882年)的天主教圣母堂遺址,睹物懷古,舉起手機,讓那個時代的殘痕——石窟石門留住。

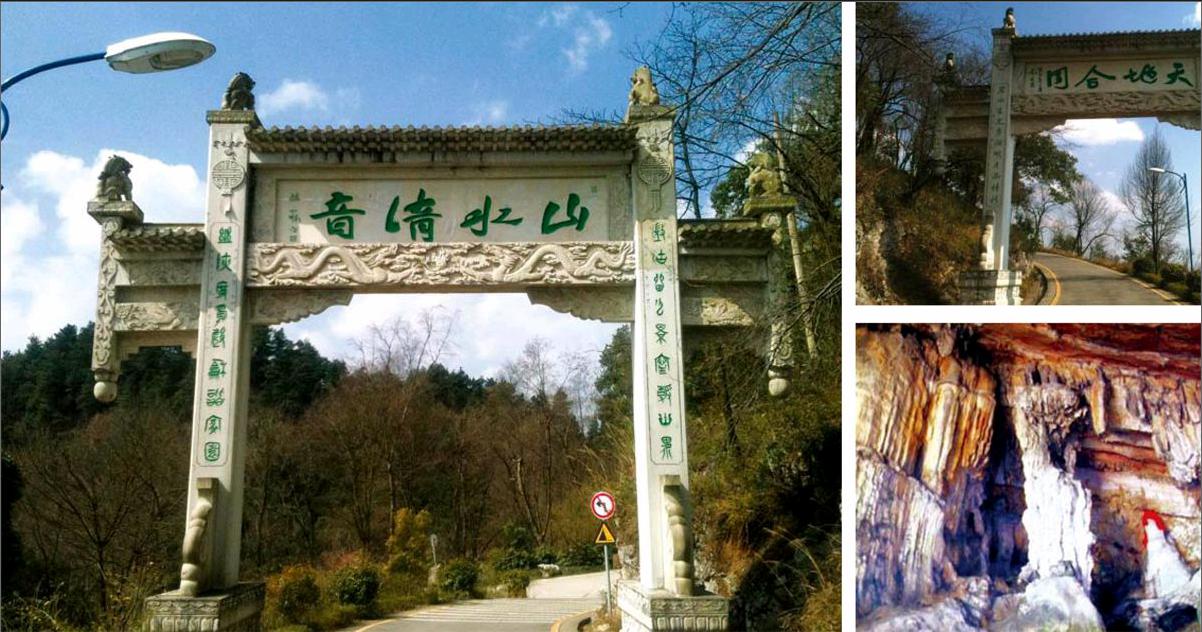

一段高低錯落的曲廊,古香古色,將我引下到環翠茶園。待到盛夏,這兒一定是品茗納涼的好去處。難怪我在離茶園山下不遠處見到一座牌坊,額書“仙水清音”,兩旁聯云:“青山吐翠石徑穿林饒畫意;碧水生光秀湖歡月添詩情。”當今市民有在皓月當空之夜上鹿沖關賞月之雅興,若在這環翠茶園沏上一杯香茗,與月相伴,該多愜意!

“晴嵐送鷹隼心游汗漫仙境上;清露潤亭臺人在青綠畫圖中。”這是一幅書刻在“鹿沖園”牌坊上的楹聯。牌坊建在月亮山至五虎朝陽主峰的中段,恰在鹿沖關森林公園的中心地段。有臺階相托,大氣雄偉。巧,下聯里的“人在青綠畫圖中”除了點出了森林公園以綠為勝,恰與城南南明河上浮玉橋亭的“人在青蓮瓣里行”相匹,不又加深了貴陽老城南以水美,北以山勝,山水筑城,爽爽貴陽,避暑勝地的特質嗎!

(作者系《云巖區志》副主編)