民主法治

楊先農

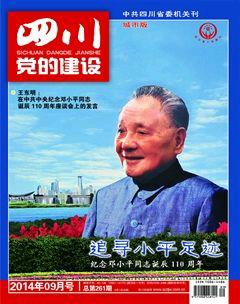

鄧小平在領導中國改革開放的偉大進程中,十分關注社會主義民主法治問題,他把馬克思主義基本原理與中國社會主義政治文明建設實踐相結合,有力推動了中國社會主義民主法治前進。

“沒有民主就沒有社會主義”

鄧小平指出,沒有民主就沒有社會主義,就沒有社會主義現代化。黨的十一屆三中全會以后,鄧小平深刻總結我國和其他社會主義國家,在民主法制建設中的經驗和教訓,高度重視社會主義民主法制建設。鄧小平在《黨和國家領導制度的改革》的重要講話中,進一步強調了制度的決定性作用:“我們過去發生的各種錯誤,固然與某些領導人的思想、作風有關,但是組織制度、工作制度方面的問題更重要……我們今天再不健全社會主義制度,人們就會說,為什么資本主義制度所能解決的一些問題,社會主義制度反而不能解決呢?”“斯大林嚴重破壞社會主義法制,毛澤東同志就說過,這樣的事件在英、法、美這樣的西方國家不可能發生。他雖然認識到這一點,但是由于沒有在實際上解決領導制度問題以及其他一些原因,仍然導致了‘文化大革命的十年浩劫。這個教訓是極其深刻的。”鄧小平十分精辟地總結說:“領導制度、組織制度問題更帶有根本性、全局性、穩定性和長期性。這種制度問題,關系到黨和國家是否改變顏色,必須引起全黨的高度重視。”在鄧小平的領導下,全黨全國各族人民在深入推進經濟體制改革,發展市場經濟以及建設社會主義精神文明的同時,也大力進行了民主法制建設,初步建立了有中國特色的社會主義民主法治。

“社會主義民主

和社會主義法制是不可分的”

鄧小平對社會主義國家的民主與法治的本質、民主與法制的關系、民主與法治的功能與價值、市場經濟條件下民主法治建設等一系列理論與實踐問題進行了艱辛的探索。鄧小平指出“我們這個國家有幾千年封建社會的歷史,缺乏社會主義的民主和社會主義的法制”。 由于有歷史傳承原因和社會主義建設經驗不足的限制,我們長期主要依靠政策而非法律實現對國家的治理,中央和上級部門負責制定政策、各級干部負責貫徹。但政策的非一致性和“人治”的多變性致使國家的政治、經濟生活常常受到不良影響,缺乏足夠的秩序和預期。鄧小平認為這種情況必須改變:“社會主義民主和社會主義法制是不可分的,不要社會主義法制的民主,不要黨的領導的民主,不要紀律和秩序的民主,絕不是社會主義民主。 鄧小平通過對新中國建立以來國家治理實踐的觀察,對黨和國家的領導方式進行了反思,鄧小平反復論及 “人治”的危險性,他指出“如果一個黨、一個國家把希望寄托在一兩個人的威望上,并不很健康。那樣,只要這個人有‘變動,就會出現不穩定”。因此,“要通過改革,處理好法治和人治的關系”,實現從“人治”到社會主義法治的轉變。鄧小平主張要通過深化政治體制和行政體制改革,正確處理好黨和政府的關系,實行黨政分開、政企分開、政事分開、政社分開,逐步做到“從制度上保證黨和國家政治生活的民主化、經濟管理的民主化、整個社會生活的民主化”。鄧小平還認為,社會主義市場經濟體制,是同社會主義基本制度結合在一起的,必須圍繞社會主義市場經濟基本框架和主要環節,建立起相應的法律體系。

全方位推動建設

社會主義民主法治國家

鄧小平開創了以經濟建設為中心的社會主義民主法制建設的新局面,奠定了中國改革開放以來經濟和社會高速發展的民主法治基礎。中國共產黨人在鄧小平理論指引下,把建設高度文明、高度民主的社會主義國家,作為黨在新時期社會主義現代化建設的總目標。黨的十八大提出,必須堅持黨的領導、人民當家做主、依法治國有機統一,以保證人民當家做主為根本,以增強黨和國家活力、調動人民積極性為目標,擴大社會主義民主,加快建設社會主義法治國家。黨的十八大提出了“三個更加注重、一個突出”:首先,要更加注重改進黨的領導方式和執政方式,保證黨領導人民有效治理國家;其次,要更加注重健全民主制度、豐富民主形式,保證人民依法實行民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督;第三,要更加注重發揮法治在國家治理和社會管理中的重要作用,維護國家法制統一、尊嚴、權威,保證人民依法享有廣泛權利和自由。第四,要把制度建設擺在突出位置,充分發揮我國社會主義政治制度優越性,積極借鑒人類政治文明有益成果,絕不照搬西方政治制度模式。“三個更加注重、一個突出”不僅豐富了社會主義政治發展道路的內涵,也極大地豐富和發展了社會主義民主法治理論。我們堅信,以習近平同志為總書記的黨中央,一定會繼續豐富和發展鄧小平的民主法治思想,一定會領導全國各族人民,全方位推動建設社會主義民主法治國家,“把權力關進制度的籠子里”,依法規范權力、依法行使權力、依法制約權力,讓每一個公民都沐浴在公平正義的民主法治陽光下。(作者系省社科院毛澤東思想鄧小平理論研究所所長、研究員、博士生導師)(責編:裴佩)