“話題詩人”周嘯天:我撿了個“大餡餅”

龔斯宇

詩好不好,都在詩人心底,不舍不棄;獎給不給,全在評委手里,不嗔不妄。

——有人如是評周獲獎爭議

憑借詩集《將進茶》,四川大學教授周嘯天獲得最新一屆魯迅文學獎詩歌獎。隨之而來的,是圍繞周嘯天本人、也波及魯迅文學獎形象的爭論。網絡上,《將進茶》中幾首詩的斷片廣為流傳,網友和評論家紛紛質疑這些詩句過于“口水”,甚至連“打油詩”都不如。

近日,廉政瞭望記者專訪了周嘯天。針對網絡上的爭議和調侃,周嘯天稱,自己撿了個“大餡餅”,又何必介意別人怎么說呢。他每天都上網查看最新的評論,但從未針對那些質疑做出專門回應。

“一個人如果了解自己,就不必太介意別人對自己怎么看。”他說。

“時倒一官兒莫喜,爾如得志較文強”

批評潮中,被傳播得最為廣的兩句詩,便是《鄧稼先歌》的開頭部分:“炎黃子孫奔八億,不蒸饅頭爭口氣。”在被批評為“惡俗”的同時,這首詩也被一部分人視作“為體制背書”之作。

在批評者看來,這或許是對文人極大的中傷。

“‘兩彈一星時期最流行的俗語,代表著當時的精神風貌,怎么就成了‘惡俗之作?”說到這,周嘯天頭一次表現得忿忿不平。他表示,這樣的評價沒有傷害他本人,但卻污蔑了鄧稼先精神和一代人的記憶。

“打動我的是人心,是故事,而不是他們所說的‘體制。”周嘯天口中的動人處,是指鄧稼先參與“兩彈一星”計劃時,與妻許鹿希分別長達28年的故事。

像一波連鎖反應,借周嘯天獲獎一事質疑魯獎權威性的聲音也浮現出來。其中,以諷刺魯獎“變異”的論調最為突出,意指魯獎已淪為替體制背書的角色,跟魯迅的精神遺產背道而馳。

這不是魯迅文學獎第一次遭受信任危機。2010年,武漢市紀委書記車延高獲魯獎詩歌獎,就曾引發輿論熱議。

“對那些借這件事來達到其他目的的人,我無話可說。”在周嘯天眼里,魯獎的權威性恰恰源自政府背景。“現實情況是,民間設立的獎項,更不具有權威性。”

周嘯天說自己不希望社會動亂,卻“不屑于歌功頌德”。他曾作過一首《葡京賭場》,諷刺當時的官場賭風:“海角歸來說雙規,使我達官失顏色。”周嘯天表示,他一向對不良官場風氣深惡痛絕。

談及他從媒體和現實中感受到的各級反腐行動,他表示暫不考慮以詩歌的方式來表達自己對當下反腐風暴的支持——雖然他打心底里覺得,社會風氣正在向好的方向轉變。

“天下哪有完美的體制嘛?只要是能讓社會整體穩步前進,我就支持。”他一拍大腿,說道。

周嘯天認為寫諷刺詩的人要能夠諷刺自己。幾年前,文強案以及所引發的“拍手稱快”的輿論效應,就令他感慨。在《哀文強》中,周嘯天寫道,“時倒一官兒莫喜,爾如得志較文強。”他對消費化、娛樂化的看客心態持有一種審慎的態度:“如果要諷刺貪官,你先問問自己經不經起住考驗。”

既作《畢節行》,又吟張國榮

周嘯天愛用四川話吟詩,吟到興高處,他會輕揮手臂,或是拍打膝蓋,在變幻的語調和微顫的尾音中抒盡胸臆。

這名66歲的退休教授看起來比實際年齡年輕不少:一頭黑發,步伐輕快。在采訪中,他越講越往興頭上攀。

“對媒體,我總是來者不拒。”當記者表明來意后,他半開玩笑地表示,新聞就是他的詩材,詩人就要關注當下。

他對社會悲劇尤為關注。2012年冬天,貴州畢節市一垃圾箱內發現五名輟學男孩的尸體,后查明他們是因燒火取暖而一氧化碳中毒身亡。“眼前突兀樓盤廣,畢節街箱亦宏敞。”當著記者的面,他吟起自己所作的《畢節行》來,并解釋了每一句詩的用意。

馬航失聯事件令他忍不住哀傷。航班上沒有他認識的人,但他以航班上一位畫家的口吻作了一首詩,在詩中想象朋友間送行的情景。“寫社會題材的詩,要把自己放進去。”他覺得,寫個人題材的詩,反而應讓自己跳脫出來。

回想起過去這些年最令他觸動的新聞,張國榮離世必是其中之一。當天,他寫了一首詩,原題很長。十幾年后,《悼哥哥》成了網絡上最受爭議的周詩之一。“我太困惑了。”回想起當年的感受,他不無傷感地說。

“我的詩就是想表達這些新聞對我的觸動——也就是我的內心世界。”他說自己的詩并算不上“新聞詩”,新聞只是他創作的一個由頭。

說到底,詩歌于他是一種非常私人化的審美追求。“寫詩讓我釋放哀傷,內心重獲平靜。”他說。

“說周嘯天不懂格律,簡直是笑話”

在獲得魯獎詩歌獎之后,他也堅稱寫詩只是一件“余事”,自己的專職是詩詞鑒賞。

“文革”結束后,周嘯天被安徽師范大學的唐宋文學專業錄取。當年,三個導師帶兩個學生,此后三年沒有再招新生。自此,他就和詩詞鑒賞結下了不解之緣。

“周嘯天做詩詞鑒賞幾十年,不客氣點說,可說是‘著作等身。”談到自己的研究成果時,他常常以第三人稱自稱,“周嘯天對經典熟悉得很。說周嘯天不懂格律,簡直是笑話。”

家中的書房并不大,只容得下他三分之一的藏書。除了開窗的那面墻,其他三面都讓書柜上的書給通體遮住。靠窗的一張桌子上,書本也被摞得快要超過人高。

周嘯天饒有興致地向記者介紹起自己的書,大多是古詩詞鑒賞方面的。其中《唐詩鑒賞辭典》就被他本人視作代表作之一。

研究生畢業后,30歲出頭的周嘯天接到導師交待的任務:為《唐詩鑒賞辭典》編寫一個條目。在完成第一個條目的編寫之后,上海辭書出版社又陸續向他發出邀請,最后他竟成了120多個專家作者中最年輕、編撰條目卻最多的人,獨自完成了其中十分之一的編撰量。

針對網絡上涌現的批評和質疑現象,他用“信息嚴重不對稱”來解釋,卻也表示自己心態樂觀。“等人們冷靜下來、消消氣,翻翻周老師的書,會得出不一樣的結論。”至于作家方方認為周嘯天詩作還不如“跑獎詩人”柳忠秧的觀點,他將其視作未經成熟思考而輕率發布的言論。

一些在網上流傳甚廣的詩句,之所以顯得“雷人”,與他好用民間俗語不無關系。可周嘯天認為,正是在這些俗語中間,蘊藏了詩歌語言無限的活力。“只知書面語言的美,不知口語的美,對這個時代的審美而言,是令人遺憾的損失。”

他創作過一首《何所長歌》,開頭就取自四川古藺縣的俗語:“何所長,何所長,有何所長當所長!”(注:四個“長”字音分別讀作掌、嘗、嘗、掌)接下來,這首詩就“何所長”這個虛構人物的故事鋪陳開來:一個動物保護區內的何所長知法犯法、販賣野味,東窗事發被免職,最后卻以異地為官作結。“這種戲謔諷刺的靈感,正是民間俗語給我的。”他說。

“留點口水養牙齒。”當被問及為什么不對網上的批評和攻擊予以反擊,他用一句“土話”回應媒體。

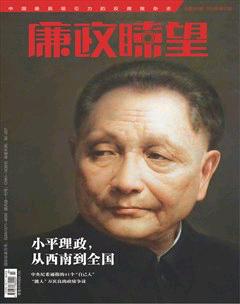

他愛談鄧小平。周嘯天聊起一則鄧小平軼事:1958年,鄧小平視察劍閣,一行人路上遇見一老農,與之寒暄,后者不知來者身份,問:“你們從哪里來?要到哪里去?”鄧小平說:“從上頭來,到下頭去。”

這番簡單的對話打動了周嘯天。

“西去劍門欲雨時,道逢野老意依依。上頭來到下頭去,不為輕陰便擬歸。”在一首描寫鄧小平生平的竹枝詞中,他寫下了這四句。