現代性的迷思及其影像化呈現——探析電影《記憶碎片》的影像意蘊

□文/朱洋洋,中國傳媒大學電影學博士生,首都師范大學科德學院教師

電影《記憶碎片》海報

在長達一個多世紀的發展歷程當中,電影在不同時代、社會背景之下作為一種媒介工具得到了不同程度的精彩演繹。隨著社會經濟、科技水平的提高和文化、思想觀念的更新,電影自身也緊貼當下,日益進步,電影所涉及的題材不斷豐富,電影的形式技法也不斷推陳出新。但無論電影的內容指涉何等廣闊,電影語言、電影形式怎樣更新、變化,電影作為一種話語方式所表達的始終是電影創作人員對生活、對世界、對生命的所思所想、所感所悟,傳遞的是人類共通的情感情緒。“所有電影中的情感元素都通過形式結構,有系統地與其他部分互動。”[1]電影《記憶碎片》是憑借《盜夢空間》(Inception)(2010)、《蝙蝠俠:黑暗騎士崛起》(The Dark Knight Rises)(2012)成為世界影壇翹楚的導演克里斯托弗·諾蘭早期的代表作品,它在電影語言、電影形式方面可謂走到了極致,以至于大部分觀眾在第一次觀看影片時無法看懂影片。該片對電影語言、電影形式的創新性運用徹底顛覆了觀眾的傳統觀影經驗,但其隱藏在復雜、晦澀形式之下的正是編導藝術旨求、思想內涵的潛層表達,影片的艱澀、深度并未影響眾多影人對它的喜愛和贊許。本文試圖從以下四個方面來分析解讀《記憶碎片》的影像意蘊,探索其影像世界的謎團,發見導演克里斯托弗·諾蘭影像風格的淵源。

一、消解對立:現在與過去之界限的模糊

《記憶碎片》在敘事結構上采用了雙線交叉并行的方式,一條以彩色畫面呈現,一條以黑白畫面呈現。兩條敘事線索雖然在直觀形態上界限分明,但其獨特藝術意蘊的賦予讓影片變成了一座現在與過去交織的迷宮。整部影片共有22個彩色段落、21個黑白段落:彩色部分采用的是倒敘的方式,每一個彩色段落在影片外部時間上的延續則是影片內部時間的回溯,每一個彩色段落的結尾部分與上一個彩色段落的開頭部分相承接,觀眾只有將兩個段落倒置聯系在一起才能完整把握故事的來龍去脈;而采用順序方式、時長短而零碎的黑白部分則穿插在相鄰彩色段落之間。彩色部分倒著講述故事,黑白部分按線性時間順序講述故事;就全片而言,在時序關系上彩色部分是黑白部分的延續;至影片結尾,黑白部分和彩色部分巧妙銜接、融合在一起,過去與現在也被統一起來。單就故事而言,《記憶碎片》講述的是一個司空見慣的復仇故事,但影片打碎了故事的正常進展順序,割斷了常規的時間線索,彩色部分從故事的結尾一步一步倒退著展現故事的原委,黑白部分從故事的開端展現故事的正常進程,兩條線索相互交叉、同時推進,最后影片被推向故事本來面貌的一個高潮段落時戛然而止。正是這種非常規的敘事方式將觀眾帶入了一個神秘詭譎、意識錯亂的影像世界。

觀看電影的過程中,觀眾所感知到的《記憶碎片》中現在與過去的界限是以色彩來劃分的,黑白部分是已經發生了的、過去的事件,彩色部分是正在發生的、正在吐露面貌的事件,但《記憶碎片》中的現實與過去是混亂的、沒有界限可以區分的,稱之為現在的彩色部分是倒退的、已成過去的現在,被認為過去了的黑白部分是指向現在、不斷演變成為現在的過去。影片最后段落中,男主人公連納在殺了販毒分子江占美之后拍下江占美的照片,他手持照片,影像從黑白轉換到彩色,對比之前相鄰黑白、彩色段落的快切手法而言,這一段落顏色的轉換顯得自然、不動聲色,通過這種藝術手法的處理,導演消解了過去與現在的對立,過去與現在、開端與結局混為一體,失去對立,喪失了傳統“故事時間模式或因果關系”的“統一性與清晰性。”[2]

二、自我救贖:記憶與遺忘的主觀操控

記憶是人的思維世界中經過演繹的、過去的、已發生的、已消逝的事件。一個個體活著需要通過記憶來確認自己的身份、確認自己的存在,也需要依靠記憶來指引自己走向下一個嶄新的時刻,但有時會不自覺的喪失對一個人、一件事的記憶——自然遺忘,也會根據自己的需要對記憶進行有目的的演繹、加工——選擇遺忘。影片中的連納正是一個迷失在記憶中的人,他在受傷之后失去了常態記憶能力,只能依靠字條、紋身、寶麗來照片來記住發生的事、碰見的人,但他并未喪失全部記憶,他對他受傷之前的記憶還記憶猶新,甚至受傷之前一些曾被他忽略的細節也變得印象格外深刻。

作為個體進行自我確認、感知存在的鮮活證明,記憶也是個體所有痛苦的儲藏柜。個體在現在的一個時間里工作、學習、交談、思考,在這一個時刻過去之后,之前時刻里的一切就會被有所選擇的封存在腦海中,有用的被記住,無關緊要的自然會被遺忘,于是在記憶中生命個體知道了自己是誰、自己從哪里來、自己要去往何處、自己將要干什么,而對于不該遺忘又被遺忘的東西則感到惋惜、懊惱。連納在受傷之后,他只能依靠自己以前的記憶活著,妻子被強奸、殺害的記憶成了他記憶中最為鮮活的一幕,為妻子報仇也成為他被記住的生命經驗所賦予的唯一使命。于是就有了影片所表現的他尋找JOHN G和殺害JOHN G的諸種過程。

記憶雖然是對繼往事件的印記,但它是由個人來操控的,是人的大腦機體進行的加工和演繹,人的主觀性決定了記憶的私人性、個人化。因此,記憶在諸多時候又是不可靠、不具真實性可言的東西。主人公連納的記憶正是這種猶如經過特殊程序般的加工、演繹過的記憶,他的記憶中自己的妻子美麗、圣潔,他的記憶中妻子被奸殺,但事實真相是他的妻子被強奸后沒有死亡,是他的“失憶”讓他自己殺害了妻子,他將發生在自己身上的悲劇在記憶中演繹成了自己在保險公司工作時的調查客戶贊森美的悲劇。連納在受傷后他的記憶系統仿佛經過了一道加工程序,在這個程序過后,他只能擁有短期新的記憶,他選擇性的遺忘了部分記憶,也在腦海中虛構了部分記憶。因為只有這樣他才可以繼續活下去,為了給妻子報仇活下去。

影片中連納的獨特的失憶、記憶方式是導演的藝術構思、創作思想的體現。記憶作為私人性的東西,個體可以選擇記憶人生中的美好、甜蜜,也可以選擇遺忘痛苦、不幸。個體無時無刻不被記憶纏繞,但其擁有的記憶有時是虛假的、是自己編造的、美化了的記憶,當一個人無法遺忘時只能用虛構的記憶來完成對自己生命的救贖。在影片中,主人公連納的短期記憶方式成為他悲劇人生的救贖工具。

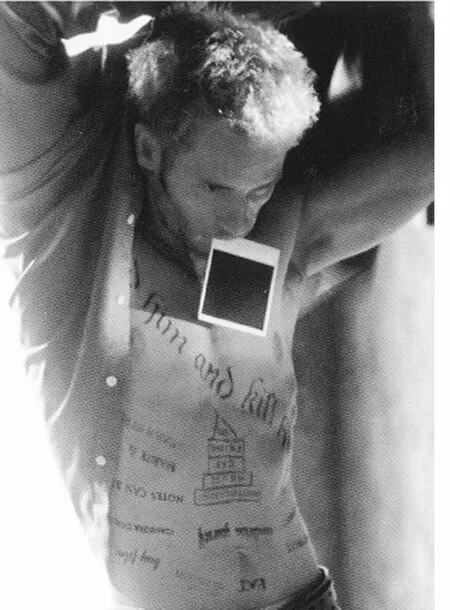

電影《記憶碎片》劇照

三、現實迷失:感性與理性的錯亂、分裂

人把握現實的方式有感性認識與理性認識兩種,“一切認識都從感性開始”,“理性通過概念、判斷、推理等對感性所提供的認識材料進行加工、整理、概括,經過抽象達到對事物本質、內部聯系的認識,使認識在這里形成待命,并不斷地反饋給感性”[3],實現感性與理性的辯證統一才能準確、有力地把握現實。影片中的連納受傷之后只剩下短期記憶能力,他只能在感性認識還沒有在他的意識中消失時用物理、技術手段記錄他有限的認知、復制他所接觸到的現實表象。連納依靠條理的字條、醒目的紋身、直觀的寶麗來照片進行記憶,但這些人類理性的產物并不是完全可靠的,因為背后支配物理世界的是有意識、有弱點的人類,理性認知的結果如若沒有相對應的感性認知予以支配也只能淪為純粹的物理性符號,從而誘導人對現實世界的把握。連納可以錯認江占美的紙片是自己的紙片、可以在對手拓德的旅館房間里忘記自己的來意去淋浴,連納在單純物理世界喪失了自己的獨立判斷、迷失了自己的所在;連納可以撕掉12頁警察破案的報告,連納可以燒毀照片以讓自己遺忘自己的錯誤,說明他拍攝的照片、用來記憶外部事件的途徑也是有選擇性的、符合自己利益要求的。所以觀眾看到的連納擁有的現實物質都是連納意義上的物質、連納意義上的真實。同時,通過連納講述的贊森美的故事,亦會發現一個人若喪失了理性認識、邏輯思考就會像贊森美一樣無法料理自己的日常生活。

像連納一樣用字條、紋身、照片來認知世界,喪失當時當刻來自自身意識的感性判斷時,個體只會淪為物質符號的奴隸;像贊森美一樣沒有條理、邏輯、理性認識時,個體會無法應對現實世界,無法開展自己的日常生活。感性與理性的錯亂和不統一引發的是對世界、生活認知的不確定性、迷失感。我們到底該怎樣把握現實世界呢?感性認識與理性認識的結合自然是最為理想的方式,但現實世界中做到二者不偏不倚的結合又是何其之難。影片讓我們看到了一個用物質符號、邏輯條理來把瞬時即逝的感覺意識、活在自己的記憶中一心為妻子復仇的連納,他反復的為自己的目的而奔波,記憶成了他繼續生活的動力,他用自己的方式在現實世界中履行著自己生活的意義,雖然他錯殺了人,但這也正是其存在、生活的意義,只有這樣連納才感覺到自己活著。或許影片要告訴我們的就是相信你的記憶,相信你的判斷,然后用自己認為對的方式去追尋自己生活的目的就已足夠,過于追求感性認識、理性認識的所謂正確性往往會寸步難行。

四、價值追尋:個體與世界的永恒對抗

影片展現了一個有記憶缺陷的主人公的生活世界,導演通過影片予以窺探的是現代文明中人的生存狀態和與生存所依賴的世界的關系。主觀的人有自己的意識、有自己的記憶、有自己的思維方式和對待世界的方式,但世界作為時間和空間的聯合體是個人難以抗拒、變更的存在。一個人要知道自己是誰、自己從哪里來、自己要去往何處、自己將要干什么、自己活著的意義,當個人與世界產生矛盾、對世界產生疑問的時候,對記憶的真實性產生懷疑的時候,人就會在世界中迷失,迷失在自己的世界當中,喪失一切確定性。“‘不確定性’被一些西方后現代學者視作后現代主義的本質特征。在《記憶碎片》中,正體現出后現代主義的這種不確定性原則。在不確定性中表面真的東西變成了假的東西,憑借經驗、理性把握的東西變成了不可靠的東西。真假沒有必然的理性邏輯,世界就是一個可怕的游戲怪圈。”[4]

“我要相信世界不是我想象出來的,我要相信我所做的事仍然有意義,即使我不記得做了什么。我要相信,即使閉上眼睛世界仍然存在。我相不相信世界仍然存在?世界仍然存在?是的。我們需要記憶去確定自己的身份,我并不例外。現在,我到了哪里?”連納在影片最后的這段獨白道出了導演自己的心聲。我們眼中的世界是帶有個體生活印記的世界,我們要依靠記憶來確定自己在世界上的身份,依靠記憶來尋找活著的動力,但有時我們也會逃避和捏造記憶以尋求心靈上的安慰、幫助我們在世界上得到救贖。時間連綿不絕,過去與現在喪失了劃分的意義,因為一切都曾經是現在,也即將成為過去,對于個體而言,重要的是知道自己在哪里,知道自己的目標是什么,肯定當下的存在,明曉并追尋自己是時是刻存在于世的價值、意義。影片第一個鏡頭抖動下漸漸模糊的照片,就如同人的記憶隨著時間的流逝而漸趨模糊。不論人的記憶何時清晰、何時模糊,世界將依然存在,時間將依然無休止的綿延下去;不管人的記憶怎樣演繹、遺忘,人通過何種方式賦予自身價值、尋找何種存在的理由和生活目的,短暫生命個體都要在無限的時間和空間中穿行而過。

在編導人員縝密的藝術手法處理之下,影片《記憶碎片》充滿了懸疑氣氛,對現在與過去之間界限的消除、對人的記憶的演繹、對個體把握世界的方式的憂慮和對價值意義的求索,都在觀眾試圖解開復仇謎團的過程中得以展示。觀眾在傳統電影的結尾會看到一個故事的結局,但《記憶碎片》的導演卻將觀眾引向了一個已然成為過去的現在,導演猶如將主人公連納重新拋入一個輪回之中,時間開始流逝,記憶開始蔓延,在輪回開端他就在世界中迷失了方向。連納的迷失也正是現代生活中愈演愈烈的眾生對世界的迷茫、對自我的迷失。生命中所有的美好與災難都存在于記憶之中,人在自己的記憶中確認自身,也在自己的記憶中尋求慰藉。雖然記憶會變更、自我會迷亂,但時間將不斷流逝,生命亦將不可阻擋地前行,直至老死。《記憶碎片》色彩紛變、撲朔迷離的影像表征之下,隱藏的正是導演對看似常態、富于價值而又葆有至多危險、荒謬、不合理、不確定因素的生活和世界的質詢與詰問,進而構建起一種獨特另類的現代性批判話語形式,而正是這種銳利、獨特構成了克里斯托弗·諾蘭影像世界的底色。

[1](美)大衛·波德維爾,克里絲汀·湯普森.電影藝術:形式與風格(插圖第8版)[M].曾偉禎,譯.北京:世界圖書出版公司北京公司,2008:71.

[2](美)大衛·波德維爾,克里絲汀·湯普森.電影藝術:形式與風格(插圖第8版)[M].曾偉禎,譯.北京:世界圖書出版公司北京公司,2008:102.

[3]劉恒敏.神性:感性、理性的認識論核心[J].齊魯學刊,2009(2):73-75.

[4]孫艷.電影《記憶碎片》的后現代主義敘事策略[J].湛江師范學院學報,2006,27(1):139 -140.