臨縣和文水縣的經濟發展比較

高澤芳

(山西師范大學城市與環境科學學院,山西 臨汾 041004)

臨縣和文水縣都是山西省綜合發展狀態中等的縣級行政區域,但臨縣在山西省的西部黃土丘陵溝壑區,文水縣在太原盆地西部呂梁山東麓。不同的地理位置和地形條件導致了臨縣和文水縣不同的自然狀況、氣候條件、礦產資源以及不同的經濟發展方式和水平。

經濟發展是每個地區的發展之重,是反映一個地區綜合發展水平的重要指標之一,所以對于兩地區的比較分析以區域狀況為基礎,經濟發展為主要研究對象,目的是為了搞清楚每個地區的優勢與缺陷。此次研究有助于人們理性科學地認識了解臨縣和文水縣的經濟發展水平和方式,對今后兩縣的發展有一定的積極意義

一、區域概況比較

1.地理位置和氣候概況

臨縣位于呂梁市西部,總面積2979平方公里。地貌大致為:東北部土石山區,中部大面積黃土丘陵區,西部黃河沿岸丘陵基巖裸露區,湫河兩岸中間河谷區。臨縣地處中緯度地區,屬暖溫帶大陸性氣候。受季風影響,一年內四季分明:春季干旱多風少雨,夏季炎熱雨量集中,秋季較為溫涼濕潤,冬季寒冷干燥少雪。因地勢特征,形成東北寒涼,西南熱暖的明顯氣候差異,總的情況是:氣候溫和、熱量豐富、光照充足、降雨較少,且在時空分配上極不平衡。

文水縣位于山西省中部,太原盆地西緣,呂梁山東麓。總面積1064.4平方公里。境內具有基巖中山區、土石低山區、黃土丘陵區、山前傾斜平原區、沖積平原區五種地貌類型。文水縣氣候因受地形影響,區域差異較大,以大陵山為界,西部山區冬長夏短、冬寒夏涼,空氣濕潤,雪雨較多,屬中溫帶溫涼濕潤區;東部平原四季氣候分明,春季溫差較大,夏季炎熱,雨量集中,秋季涼爽,多雨多澇,降溫較快,冬季寒冷干燥,風多雪少,屬暖溫帶大陸性半干旱區。

臨縣和文水縣在地理環境方面有較大的不同,這使得兩縣在農業、經濟發展、技術使用等方面形成了很大的差異。

2.行政區劃

臨縣地處晉西北,呂梁山西麓,毗鄰黃河,與陜西佳縣、吳堡縣隔河相望,轄23個鄉鎮,631個行政村,總人口58.16萬人,

文水縣位于山西省中部,太原盆地西緣,西倚呂梁山,東臨汾河水,轄12個鄉鎮,199個行政村,總人口42萬。

表1臨縣和文水縣的行政因素比較

3.礦產資源

臨縣礦產資源豐富,儲量較大的地下礦藏有煤、煤層氣,鉀、鐵、鋁和釩等17種,儲煤面積占總面積的86%,煤儲量約311億噸。

文水縣的礦產資源主要有煤、石灰巖、石英石、石棉、鉛、銀、石膏等,已探明西山煤田74平方公里,儲量約14億噸。

4.農作物資源

臨縣的糧食作物主要有各種小雜糧(如大豆,綠豆、豌豆、小豆、扁豆糧)、土豆、谷子、玉米等。紅棗為主要的經濟林。

文水縣的糧食作物主要有小麥、高梁、谷子、玉米、豆類、薯類。經濟作物主要有棉花、甜菜、油菜和各種蔬菜。經濟林以梨、棗、葡萄等果樹為主。

二、臨縣和文水縣的經濟發展比較分析

1.城鄉居民人口變化

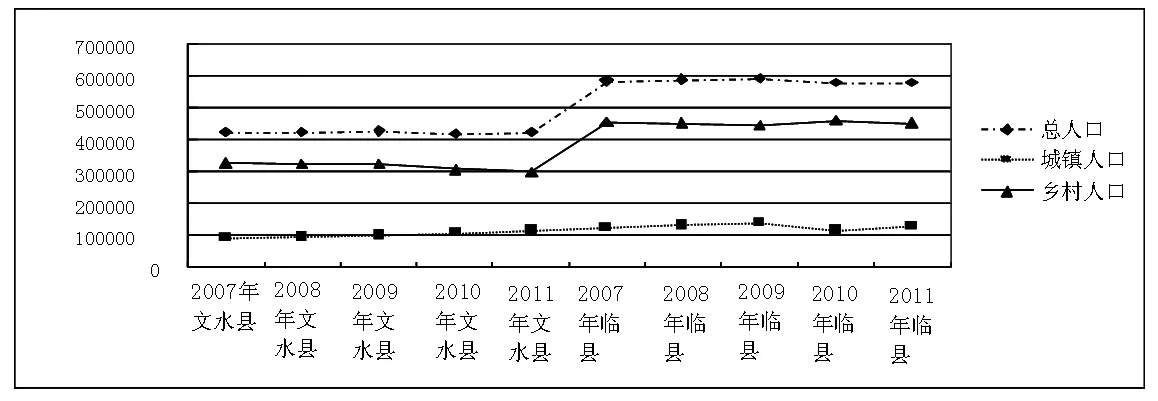

臨縣和文水縣是山西的兩個人口大縣,據2012年統計年鑒顯示,到2011年臨縣有58.16人,而文水縣有42萬人。在2007年到2011年的五年中,無論是臨縣還是文水縣,人口總量都有輕微的變動,但總體上呈現穩定的狀態,但城鎮人口和鄉村人口呈現出了較大的波動。臨縣城鎮人口在2007、2008、2009三年中處于上升狀態,增加了13147人,在2010年突然下降,2011年又呈現上升趨勢,文水縣的城鎮人口在五年中一直呈現上升趨勢,共增加了25093人;臨縣鄉村人口在五年中減少了4961人,文水縣減少了24925人。圖1表明文水縣的城鄉人口的變化幅度大于臨縣的變化幅度。在2007、2008、2009三年中,臨縣的城鎮化率大于文水縣,而2010和2011文水縣稍高于臨縣。但在五年中,文水縣的城鎮化率一直呈上升狀態,增加了4.73%,臨縣有上升和下降的情況,不過總體呈現上升狀態,增加了0.45%。說明在這五年中,文水縣的經濟發展速度大于臨縣。(數據來源于中國統計年鑒)。

圖1臨縣和文水縣的城鄉人口

2.城鄉居民收入分析

臨縣和文水縣的城鎮居民人均可支配收入與農民人均純收入在2008-2011年都在持續增長,但每個縣的各個指標的增長速度是不同步的。臨縣和文水縣的城鎮居民人均可支配收入分別增加了3944元和3835元,而農民人均純收入分別增長了1161元和1704元。附表1、附表2顯示臨縣的城鎮居民人均可支配收入比文水縣快,但農民人均純收入卻小于文水縣,增長量少了541元。造成文水縣農業發展較快的原因有幾方面:(1)文水縣的種植條件比臨縣好。文水的地貌主要有基巖中山區、土石低山區、黃土丘陵區、山前傾斜平原區、沖積平原區;而臨縣主要以丘陵基巖裸露區、大面積黃土丘陵區、土石山區為主。文水縣的土壤狀況和水熱條件比臨縣有利于種植更多的農作物類型和有更高的作物產量。(2)現代化農業的推廣。臨縣和文水縣都是以農業為主要產業,但在農業發展中兩縣有一定的差異。文水縣在品牌農業、設施農業、龍頭農業、休閑農業等方面,集中財力物力打造“大農業”格局,現代化農業程度較高,臨縣現階段主要還是以傳統為主,在農業技術方面欠缺,沒有形成農業產業一條鏈的規模(數據來源于中國統計年鑒)。(見附表1附表2)

3.地區生產總值的比較分析

圖2表明文水縣的總體經濟發展水平高于臨縣,但地區生產總產值的增長率在兩地區不同。在2007-2011年五年中,臨縣的增長率為1.95,文水縣的增長率為1.14,很明顯臨縣的經濟發展速度高于文水縣。導致兩縣經濟發展水平不同的有自然地理條件、經濟發展基礎、區域優勢條件等,但主要是產業結構的差異。這主要是因為臨縣在工業、農業方面正在大力建設時期,而文水縣在各方面已經形成了比臨縣成熟的模式,較好的產業結構層次,較發達的主導產業,較高的科學技術含量,推動了文水縣的經濟的發展,從而與臨縣拉開了差距。

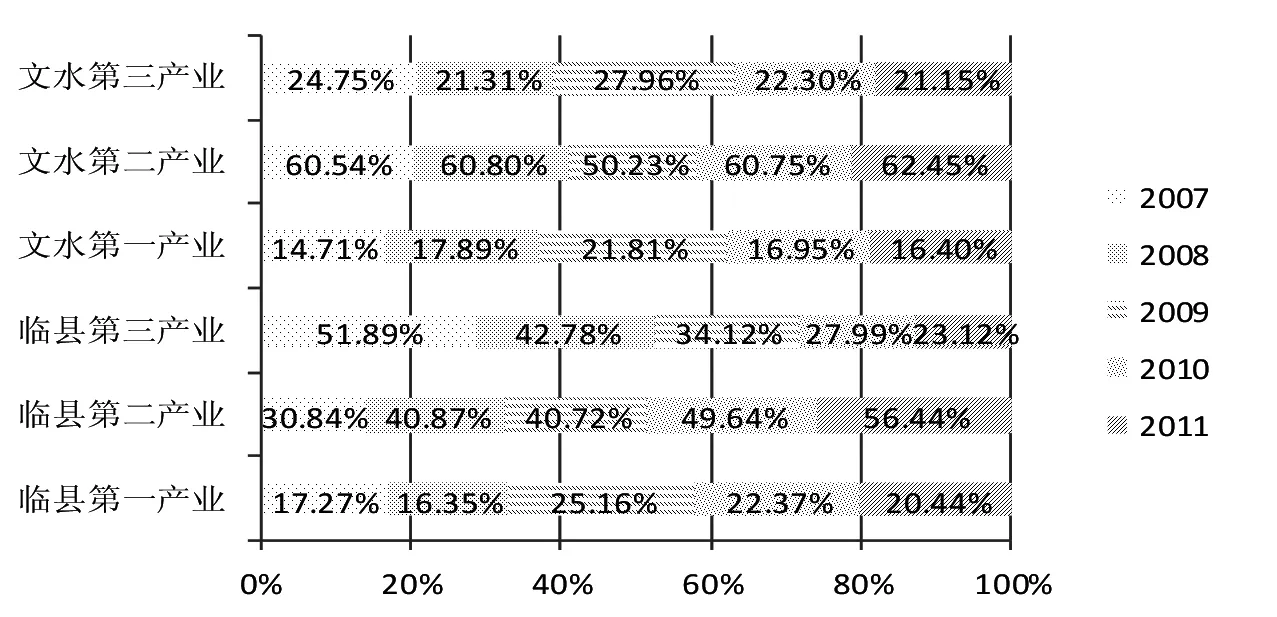

在臨縣和文水縣中三大產業所占的比重,且同一縣在不同的年份三大產業比重也有變化。根據圖3臨縣的第一產業和第三產業所占比重大于文水縣,第二產業文水縣所占比重較高。

三大產業在地區生產總值中所指的比值的不同,反映了不同經濟發展水平,臨縣的廣闊縣域面積和眾多的人口為第一、三產業的發展提供了物質基礎和勞動力。在工業方面,文水縣的產業類型多有冶金工業、化學工業、農副產品加工業、煤焦產業、機械鑄造產業、建材產業,玻璃器皿產業、生物制藥產業、旅游產業、白酒產業。臨縣主要以紅棗和煤炭為主,產業類型的單一導致了工業發展的緩慢。從三大產業的比重中可以得出文水縣的經濟發展階段比臨縣的高。

在這五年中,臨縣的第一產業呈現先增加后減少,第二產業一直是上升狀態,增加了25.6%,第三產業下降了28.74%;文水縣的第一產業同樣是先上升后下降,第二產業除2009年外是上升的,但變化幅度不大,僅上升了1.91%,第三產業也下降了3.6%。

在十一五期間,臨縣大力發展工業建設,工業的發展使得大量的勞動力從第三產業轉移到了第二產業,進一步促進了工業的發展,臨縣的經濟正在建設階段,所以三大產業的變化較大。文水縣的經濟發展水平較高,工業類型較多,所以三大產業的比值較為穩定,波動幅度不大(數據來源于中國統計年鑒)。見圖2圖3

4.農業生產條件比較分析

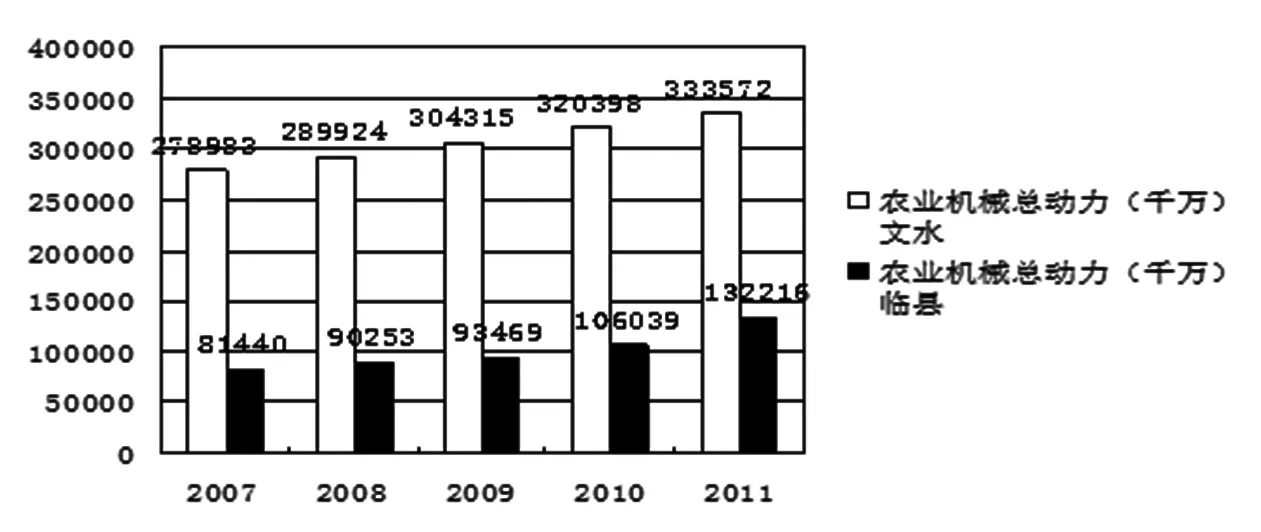

農業機械總動力是農業現代化的一個重要的指標,在2007-2011年五年中,文水縣和臨縣的農業機械總動力都在增加。據圖4,文水縣的農業機械總動力遠高于臨縣,在2007年,文水縣是臨縣的3.4倍,到2011年下降到了2.5倍。臨縣這五年的農業現代化速度快于文水縣。

文水縣的農業綜合生產能力和產業化水平很高。就種植方面,已經成功地形成了極大種植園區,并且有20多家龍頭企業對農副產品進行加工處理,由于地理位置的優越,臨近太原,交通便利,對其產品的銷售很有利。所以目前,文水縣已經在農業方面形成了生產——加工——銷售一條龍的產業結構。文水縣成熟的農業產業結構,促進了農業現代化的進程。

臨縣在近幾年對于種植園區正在大力地推廣和建設中,但還未形成一定的規模,受資金的制約,相關的加工產業并未建立起來。并且與文水縣相比較,臨縣的地理位置偏僻、交通不便,制約了對其產品的銷售。但近幾年的農業產業的建設,加快了農業現代化的速度(數據來源于中國統計年鑒)。見圖4。

三、結語

1.分析結果討論

(1)文水縣地處山西盆地西部,臨縣地處山西黃土丘陵溝壑區,地理位置、交通狀況都不利于經濟的大力發展,但相比之下文水縣的發展條件優于臨縣。

(2)臨縣和文水縣的城鎮化水平都在上升,但到2011年為止,仍然低于全省48.05%的城鎮化水平,兩縣都需要大力地建設城鎮。

(3)農業是文水縣的一大特色產業,現代化的農業進程快于臨縣。但臨縣的農業現代化速度快于文水縣。

(4)文水縣的工業類型多,發展規模較臨縣成熟,使得其第二產業的比值高于臨縣,經濟發展水平也高。但臨縣的工業比值增長速度高于文水縣。

(5)由于地域條件不同,形成了不同的文化和不同的消費觀念。雖然臨縣的城鄉居民人均年收入低于文水縣,但其消費品零售人均額高于文水縣。

2.政策措施

(1)在農業方面,臨縣應積極向文水縣學習,把傳統農業向現代化農業轉型。根據全縣鄉鎮不同的種植條件,形成不同的種植園區。政府大力推廣和支持農副產品的加工和處理。努力在農業上形成生產-加工-銷售一條龍的產業結構。

(2)臨縣礦產資源豐富并且儲量較大,將類型單一的第二產業向多方向發展。紅棗是臨縣的主導產業之一,根據臨縣特點,把紅棗產業的基地規模建設擴大、管理方式由粗放向集約轉化、品質結構優化。

(3)臨縣積極發展旅游資源和服務業,增大第三產業比值,優化經濟結構。

(4)臨縣和文水縣都應該在農業上由粗放型向集約型轉變,工業上使得產業種類多樣化,完善產業結構,形成以多種產業為支柱產業,積極發展服務業,提高第三產業比值,優化產業機構。

附表1文水縣的城鄉居民人均年收入

附表2臨縣的城鄉居民人均年收入

圖2臨縣和文水縣地區生產總產值

圖3三大產業比重

圖4農業機械總動力