復雜環境下深基坑施工方案動態調整及應急搶險技術

上海建工四建集團有限公司 上海 201103

1 工程概況

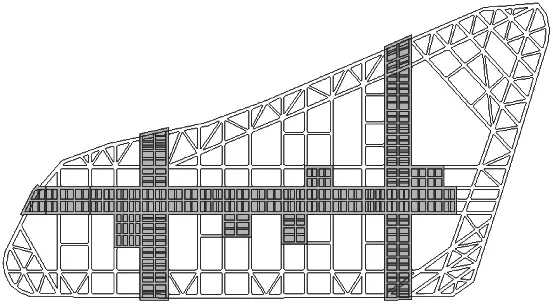

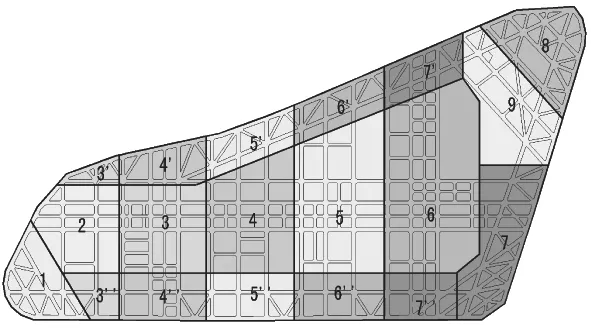

外灘中信城位于上海市虹口區104#B1地塊,是1 座國際5A標準甲級寫字樓,總建筑面積145 524 m2,由街區型商業設施與1 棟超高層辦公樓組成。基坑圍護采用地下連續墻加內支撐的形式,挖土深度從-16.65~-22.75 m。坑邊及深坑部位采用Φ650 mm@450 mm的三軸水泥攪拌樁加固或封底,主樓部位采用Φ1 000 mm@800 mm旋噴樁加固。3 道支撐采用鋼筋混凝土結構,局部第4道支撐采用型鋼支撐,棧橋為“二縱一橫”(圖1)。

圖1 支撐示意

場地內第②3-a、②3-b 層滲透性強,在動水壓力作用下易產生流砂、管涌現象。第⑤1-a、⑤1-b 層黏土層,土性相對上覆土層好,埋藏相對較淺,易變形。場地內第④層缺失。場區內約39 m以下第⑦層砂質粉土層為第1承壓含水層。

2 施工難點

(a)基坑東西向長200 m,南北向長120 m,總面積13 857 m2,長邊效應使得基坑中部變形較難控制,而長邊中部的塘沽路一側有較多老民居。深基坑的超大、超長帶來的工作量相當巨大,需開挖約28 萬m3土方。基坑開挖和基礎結構的施工周期較長,造成基坑暴露的時間相對較長,對控制變形極為不利。

(b)地下連續墻由前一標段完成,平均充盈系數為1.14。在地下連續墻施工過程中,出現過多幅地下連續墻成槽后塌方嚴重,地下連續墻施工單位曾自查回顧在施工中另有41 處接縫存在不同程度的質量問題,由此導致接縫的抗滲效果難以確定。上述圍護施工質量問題均是基坑正式開挖過程中的重大隱患。

(c)本工程地下管線情況復雜,離開地下連續墻最近的管線距離為3.65 m。基坑東北角的虹口大樓為上海市市級保護建筑,建造于上世紀30年代,距地下連續墻5.3 m。與基坑一路之隔的江西路、塘沽路民宅為2~3 層的老式石庫門房,建造年代較早。虹口大樓與民宅在基坑開挖過程中可能產生不均勻沉降,出現房屋出現開裂,下沉等現象。

3 技術方案確立

3.1 基坑降水[1-6]

采用67 口疏干井降低基坑淺部第②3-b砂質粉土水位。場地內土層砂性較重且埋藏較淺,第④層缺失,約39 m以下第⑦層砂質粉土層為第1承壓含水層,根據Visual MODFLOW模擬計算,布置10 口減壓管井(坑外7 口,坑內3 口)。

3.2 基坑挖土、支撐施工

土方與支撐按照“時空效應”理論,遵循先撐后挖、分塊分層開挖。首層土大開挖;第2 層土根據基坑南北向對撐的形式由中間向兩側展開,每塊土挖完后盡快形成對撐,保證基坑的長邊變形不至于過大,最后開挖的是虹口大樓角撐,此時基坑南北向和東西向的主撐均已形成。第3層挖土根據底板后澆帶分區。

4 基坑施工方案動態調整及應急搶險

4.1 雙管齊下——深井降水輔以輕型井點

第2道支撐第1次土方開挖后暴露出土體靠近地下連續墻圍護第2道支撐標高處的土含水量較高,局部還出現流沙現象,嚴重影響挖土速度和裝車方量。前期地下連續墻施工質量問題使得接縫部位滲漏點較多,坑內疏干井大量疏干降水后引起了坑外的地表沉降,而疏干井停止降水后地下水又快速反彈[7]。

為保證其余土方開挖不再出現類似情況,確定在第2道支撐尚未開挖區域及第3道支撐、基礎底板開挖前采取輕型井點輔助原深井降水,雙管齊下,達到了迅速固結土體的目的,提高了開挖速度,且不會對坑外環境造成破壞。

在距離地下連續墻5 m范圍內,環形布置一圈輕型井點,控制坑外地下水對坑內的補給。由于本基坑較寬,輕型井點影響深度較小,坑中間加布6 套線狀臨時井點以減小水力梯度。根據三次開挖順序,每階段沿基坑圍護內布置輕型井點降水,降水管打設深度5 m、7 m間隔布置,每階段布置20 套輕型井點,整個基坑開挖共計布設60 套,每套井點約長50 m。

4.2 有據可依——抽水試驗指導承壓井最終布置

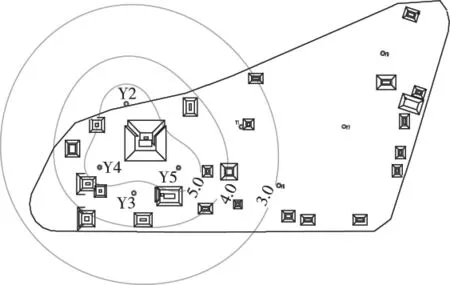

初始方案中布置了10 口降壓井(圖2),在正式布置打井前,對基坑承壓水進行了抽水試驗,以確定布井的合理性。

圖2 井點布置

抽水試驗采用多孔靜止水位觀測、單井抽水試驗。布置一組單井抽水試驗井(包括一口抽水多口觀測)。

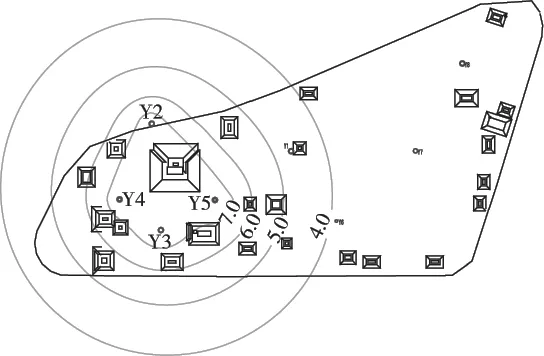

根據底板穩定性驗算、降深等值線圖確定出如電梯井深坑、主樓底板區等各開挖到某一深度究竟需要開啟幾口降壓井來減壓,確保基坑的安全(圖3、圖4)。

圖3 開啟3 口降壓井(Y2、 Y4、Y5)后降深等值線

圖4 開啟4 口降壓井(Y2、Y3、 Y4、Y5)后降深等值線

根據結果,對原方案中布置的10 口降壓井進行了數量和位置的調整,數量上變更為8 口Y1~Y6、G1~G2,其中G1、G2為備用井,位置也相應進行調整,見圖5。

圖5 井點最終布置

4.3 有條不紊——不同程度地下連續墻滲漏的應急搶險施工

第1道支撐施工完成90%時,基坑內海寧路側14~15軸及7~8軸坑內明水較多,且屢抽不盡。此時基坑開挖深度2.1 m,坑外海寧路沿街商鋪及人行道地面開裂、沉降,監測數據反映該處地下水位下降較明顯(日變量200 mm),初步判斷為地下連續墻漏水。

對該部位地下連續墻接縫位置在旋噴樁基礎上采用了雙液注漿補強,加固深度為-1.3~-19.3 m,有效深度18 m,共布置了23 個孔。

第3道支撐開挖的第1塊(江西北路側1/1/F軸處)地下連續墻接縫處在第3道支撐標高-11.00 m處發生嚴重滲漏現象,不斷有水及泥沙從漏水點涌入坑內。經協商立刻采用應急措施使用木楔和瞬凝水泥封堵,但在次日凌晨1:54失效,坑外的大量水夾帶泥沙不斷涌入,洞口尺寸由原100 mm×100 mm增大至500 mm×1 200 mm。隨后采用的夾板加快干水泥的形式進行封堵仍沒有成功,決定采取回填土。當日早上10:00開始,回填土上方又涌出大量泥漿,同時江西路一側工地圍墻出現多處裂縫,圍墻及人行道下由于水土流失出現深1 m的空洞,情況相當危險。

針對上述情況,首先在圍護地下連續墻外側進行雙液注漿配合填充注漿,在基坑內進行分層封堵。地面坍陷部位灌入水泥漿液,對坑外進行雙液注漿,2 h后進行填充注漿,最后注入聚氨脂,距離地下連續墻300 mm處設5 孔雙液注漿,孔距600~800 mm;距地下連續墻800 mm處設2 孔液注漿,孔距800 mm,共計7 孔;距地下連續墻800~1 200 mm處設4 孔填充注漿,孔距800 mm,距地下連續墻300 mm處注入聚氨脂共2 孔[8]。

外側封閉完后,開挖坑內的回填土,封堵采用厚10 mm鋼板。但次日22:00左右,封堵處再次出現漏水現象,兩股水流從封閉鋼板兩側流出。對此,首先在坑內從封閉的鋼板邊縫打入壓漿管進行雙液注漿止住冒水冒砂,隨后從該部位基坑外打入壓漿管,從坑外雙液注漿,內外夾擊將滲漏路徑封閉。另外距離工地圍墻800 mm處打設1 排填充注漿孔,進行填充注漿,注漿深度-2.0~-8.0 m,貼近地下連續墻外側接縫部位設置了3 個孔,3#孔施工了旋噴樁,樁體標高-13.0~-22.0 m,旋噴樁施工完后在其上部再進行雙液注漿,注漿深度-16.0 m至地面。2#孔進行雙液注漿,注漿深-13.0 m至地面。

4.4 防患于未然——坑外地下連續墻接縫部位高壓旋噴樁加固

由于之前第1塊區域的滲漏點與深井出水量異常的深井所在地位置吻合,為此根據所有出水量異常井位及地下連續墻施工記錄,確定了41 處進行加強止水處理,方式為高壓旋噴樁,以防患于未然。加固采用了1 根Φ1 000 m兩重管高壓旋噴樁處理。4 處情況較嚴重的采用2 根高壓旋噴樁,孔距300 mm。旋噴樁孔位共計45 孔。

另由于第3道支撐開挖的第1塊(江西北路側1/1/F軸處)90#地下連續墻接縫處在第3道支撐標高-11.00 m處發生過嚴重滲漏現象,為確保此處基坑的安全,經與各方協商后確定靠近漏水點處的基礎底板先澆筑一小塊(不澆筑至后澆帶),該塊距離東側原后澆帶和北側集水井留出將來鋼筋的施工區域。

4.5 靈活應變——挖土流程結合搶險加固及時調整

至第2道支撐施工完畢,局部圍護及管線變形已較嚴重。考慮到中間部位的基坑變形已相當大,故對原由中間向兩側展開的流程進行了調整,第3道支撐施工時整個基坑的總體挖土流向為由西向東,首先開挖靠西側江西北路目前變形相對較小的角撐區域,東西對撐形成后最后開挖東北角保護建筑虹口大樓區域。

1軸/C軸地下連續墻出現漏水現象,該部位進行坑外雙液注漿加固,漏水點附近區域的1#、2#、3#、4'#及4''#塊暫緩開挖,挖土流程變更為4#→5'#、5''#→5#→6'#、6''#→6#→7'#、7''#→7#→8#→9#,在4#→9#塊開挖過程中,1#塊漏水處封堵完畢再打設輕型井點,將漏入坑中的水抽掉。4#~9#塊挖完后再開挖1#、2#、3#、4'#及4''#塊(圖6)。

圖6 挖土流程

4.6 重點明確——關鍵部位設臨時支撐

根據本工程的挖土分塊,東西向對撐形成時間較長,可能造成江西北路側地下連續墻圍護變形較大,為防止該現象發生,在第3道支撐的3~6軸區域設置了3 處型鋼對撐。預埋放置在支撐主筋間固定穩妥。本型鋼對撐在該區域混凝土支撐側模拆除后即安裝,與第3道支撐同時拆除。

5 結語

本工程基坑施工首先明確了幾個關鍵難點、特點,并制定了方案,但方案只是針對當前思考范疇內的措施,隨著正式施工的展開,一系列預料之外的問題浮現。

但通過及時、有效的應急處理,雖然外灘中信城工程深基坑施工跨度達1年之久,整個施工過程仍確保了基坑安全及周邊管線、保護建筑的變形都控制在了允許的范圍內,又達到了預期的進度目標。