品管圈在提高住院患者滿意度中的運用

伍慧

隨著社會的發展和醫學模式的轉變,患者的實際需求和價值觀念在不斷更新,護理質量面臨著持續改進和不斷發展的問題,怎樣找出護理工作中存在的問題與不足,更好地滿足患者的需求是護理人員面臨的重要課題。頭腦風暴,集思廣益——品管圈成為了現如今找出問題、解決問題的重要方法之一。

品管圈活動(quality control circle,QCC)是由日本石川專馨博士于1962年所創[1],就是由相同、相近或互補之工作場所的人們自動自發組成數人一圈的小圈團體,然后全體合作、集思廣益,按照一定的活動程序,活用品管七大手法,來解決工作現場、管理、文化等方面所發生的問題及課題。它是一種比較活潑的品質管理管形式:以全員參加的方式不斷進行維護和改善自己工作現場的活動[2]。品管圈在日本及美國等各大企業的發展過程中起到過不可磨滅的作用[3],被證實是科學的企業管理方法。

品管圈在80年代開始應用于醫院管理體制上,據統計,各醫院部門中護理部實行品管圈最具績效[4]。我科在醫院的統一管理培訓下,2012年10月起在護理人員中推行,收到了比較滿意的效果。

1 資料與方法

1.1 組圈 品管圈由科室9名護士組成,進行圈名、圈徽的設計與制作。

1.2 主題選定 通過民主投票方式確定科室活動的主題,即“如何提高住院患者的滿意度”。

1.3 擬定計劃書 根據科室現有人力及開展、實施,初步制定活動開展的計劃書,每一階段有相關具體的負責任,在時間內完成內容的實施及成果展示。

1.4 現狀把握 參照護理部制定的《住院患者滿意度調查表》設計科室滿意度調查表,內容包括入院宣教不到位,未主動巡視病房,缺乏心理、疾病等相關指導在內的20條調查項目,進行數據的收集、整理。對前期住院患者滿意度調查結果,進行柏拉圖分析,根據80/20原則,設定本圈改善的重點

1.5 目標設定 根據院、科質量管理要求,結合調查現狀,設定本圈在開展品管圈后所要達到的目標值。

1.6 解析 通過每周醫院的品管圈培訓以及圈會,運用QC手法,找出患者滿意度較低的要因,并對要因進行魚骨圖分析。

1.7 對策擬定與實施檢討 通過魚骨圖分析,進行對策擬定的選定采納,并在全科室進行實施。在對策實施的過程中進行檢討、整改。

1.8 效果確認 包括有形成果,即改善前后滿意度的對比;無形成果,即護理人員解決問題的能力、責任心、溝通協調能力、和諧度、積極性等。

1.9 標準化 對以上品管圈步驟的開展與實施制定標準化的護理工作流程,規范護理行為,提高患者的滿意度

2 統計學方法

根據品管圈開展后的滿意度問卷調查,進行品管圈活動前后住院患者滿意度的對比。

3 結果

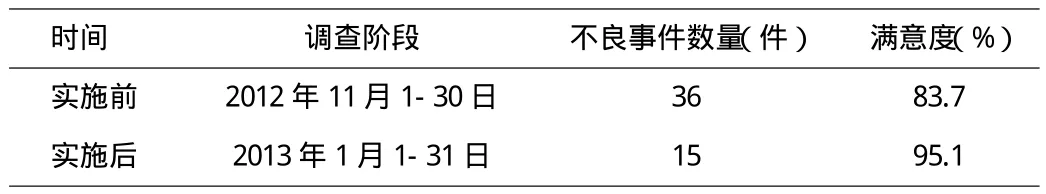

通過品管圈活動的實施,患者對護理工作的滿意度由83.7%上升至95.1%(表1),護士在溝通技巧、解決問題能力等無形能力得到不同程度提高。

表1 品管圈實施前后住院患者滿意度比較

4 討論

隨著經濟社會的發展和生活水平的提高,住院患者護理工作模式進行一個重大轉變——責任制整體護理模式。傳統的護理模式護理重點、護理目標存在著工作內容的單一性,強調基礎護理外忽視了對患者整理能力的評估,包括日常生活自理能力、異常心理的評估。近年來在隨著優質護理的提出,責任者整體護理模式的運用,患者也將他們的側重點轉移到醫院的護理質量中來。對護士的要求也不僅僅局限于普通的輸液操作、執行醫囑。傳統的護理模式因不能及時滿足患者住院期間的各種需求而停滯不前,阻礙了護理質量的持續改進,成為了醫院不和諧發展的因素之一。然而品質管理的改進方式——品管圈將問題“公開化”,將問題“真實化”,將方法“科學化”,拉近醫患、護患、醫護之間的距離,有效地滿足患者的需求,提高住院患者對護理工作的滿意度。這種自主和人性化的由下而上的管理方式,使各層級的護理人員參與護理質量持續改進,充分體現人性化管理。通過在運用品管圈質量管理方法前后的數據顯示,質量管理方法——品管圈是提高住院患者滿意度,解決患者住院需求,提高護理質量的科學管理方法[5]。

5 小結

品管圈活動的開展改變了傳統式的護理管理模式,在進行臨床護理工作中運用時又優化了整體護理模式,對醫院整體文化建設中占據重要的位置[6]。品管圈活動的開展不僅改善了當前緊張的醫患關系,同時不斷提高了護理質量,為建立良好醫患、護患管理奠定了基石。

[1]朱泓.品管圈活動在提高門診藥房工作質量中的應用[J].藥學服務與研究,2008,8(6):466.

[2]周東梅.品質管理[M].上海:復旦大學出版社,2008:150-151.

[3]付文煥,王曉舜,施孝金,等.品管圈活動在藥科制劑部門的應用與成效[J].中國藥事,2009,23(10):91-94.

[4]王燕.QCC小組活動在臨床護理工作中的應用[J].新疆中醫藥,2004,22(3)47-48

[5]方桂珍.在護理人員中推行品管圈活動的探討[J].護理研究,2008,22(4C):1103-1104.

[6]林劍輝.淺談品管圈在醫院管理中的應用[z].麗水學院學報,2011,33(4C):67-69.