華慶升華

李萬全+李文治+郭清華

這里不是社會車輛停車場,但它的家屬區大道兩旁卻停滿了小車;這里不是轎車生產廠家,但員工擁有的小車量人均達到0.5輛。這,就是四川華慶機械有限責任公司(以下簡稱“華慶”)。一個擁有1 500名員工的企業,員工擁有的私家小車竟高達700多輛。這個現象說明了什么呢?

從曾經的委靡不振,到現在的意氣風發;從曾經的疑慮觀望,到如今的步履堅定。華慶在求生存中贏得了發展、在求變中實現了突破。華慶從2007年營業收入1.7億元,到2013年達到了6.95億元,實現利潤4 500多萬元,員工年均收入達到5.2萬元。這一奇跡的創造,無不與企業的結構調整、轉型升級密切相關。小“轉”小勝,大“轉”大勝,不“轉”不勝。華慶的實踐探索生動地驗證了這一樸素的道理。

“有所為”與“無所為”的智慧選擇

追求規模的不斷擴大,這是不少國有企業曾經的重要目標,因為政績簿上“規模”的含金量尤其高。然而,當時代的步伐開始調整方向后,單純追求規模的發展模式逐漸被注重追求質量所替代。華慶面臨著這樣的挑戰。

如何在“有所為”與“無所為”的選擇上實現華麗轉身?把該為的為好,把不該為的化繁為簡,甚至化簡為零,以便集中精力去更有作為呢?華慶領導者的思想觀念正在發生著革命性的轉變。

華慶總經理張富昆,智慧的大腦開始了數學運轉,他力圖通過必要的“加減乘除”法去妥善解決歷史問題和現實問題之間的差距與矛盾。

所謂“加法”,就是積極培育新的產業,勇于向產業鏈高端延伸,拓展新的發展空間,滿足新的市場需要,以此形成新的經濟增長點。所謂“減法”,就是收縮拳頭,集中力量發展有前景的傳統產業,大膽淘汰落后的不適應發展的產品。所謂“乘法”,就是把創新作為推動轉型升級的內生動力,釋放創新的倍增效益。所謂“除法”,就是善于破除各種阻力,突破阻礙轉型的各種因素和瓶頸,不斷修正慣性思維,不斷消除一切負能量。

不破不立,有破有立,企業應該向何處去?華慶明確自己的發展原則必須善于做自己熟悉的事情。在特品上,華慶大膽做“加法”,產品在傳統口徑做精做專的基礎上,著力發展系列化,向系統集成躍進,從陸軍向航空、航天、海軍、海警軍械領域挺進,逐步扭轉因傳統計劃訂單減少而給企業帶來的被動局面。在民品上,華慶努力做“綜合性運算”,積極調整產業結構,去粗取精,集中優勢兵力打好以汽車傳動軸為主的產業翻身仗。其他民品,如:數控設備、射釘緊固器材等,則更加注重從低端向高端提升,努力增加產品附加值和市場競爭力。結構調整和品種精減,讓加法不斷疊加,讓減法有序遞減,不但沒給企業發展帶來負影響,反而更增加了企業的生機與活力,從而實現了質的發展和量的倍增。2013年,華慶實現營業收入同比增長11.67%,實現經濟增加值同比增長21.15%,實現利潤總額同比增長38.53%,人均收入同比增長15.56%;華慶成功躋身成都市企業100強、成都制造業100強。

有不為則更有為,為無為則無不為。華慶的智慧跟進正是體現了“我無為而民自化,我好靜而民自正,我無事而民自富,我無欲而民自樸”的中國古代哲人的樸素思想。揚傳統之長,走現代之路,華慶人步履生風、步步為營。

“新市場”與“老市場”的辨證開拓

一位管理大師曾說:“管理不在于‘知,而在于‘行。”其實,知易行難與知難行易永遠都是一對難分伯仲的哲學命題。做企業的關鍵是做市場,而浩若煙波的市場如何做,這確實考量著企業管理者。

我們的事業是什么?誰是我們的客戶?客戶需要什么?我們追求什么樣的結果?我們的計劃是什么?管理大師德魯克對于企業發展五個關鍵性的提問,也成為華慶領導者們的苦苦思索。

“企業是什么?干什么的?這個定位不是自己說了算,而是市場決定的。企業的用戶是誰?你能為他們提供什么?下一步又將為他們提供什么?”知難行易糾結著張富昆這位華慶掌門人的心。

然而,敢于擁抱黎明的人,迎接你的一定是滿天朝霞。華慶人對市場的探索在苦苦尋覓中逐漸找到了明晰的答案:

——老產品找新市場,新產品找老市場!

這看似簡單卻深藏哲學思想的一對概念,不僅深化了企業對市場及客戶的深刻認識,并且將進一步拓寬企業進軍市場的空間。

老產品找新市場,這是華慶人對新市場在“面”上的進一步拓展,突出的是產品的品牌優勢。

新產品找老市場,這是華慶人對老市場在“深”上的進一步挖掘,突出的是產品的功能特色。

用品牌開辟新市場,以特色引領老市場,華慶人對市場的洞察力已經有了與眾不同的質的飛躍。哲學思考很快轉化成華慶人強大的執行力。

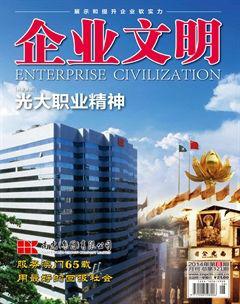

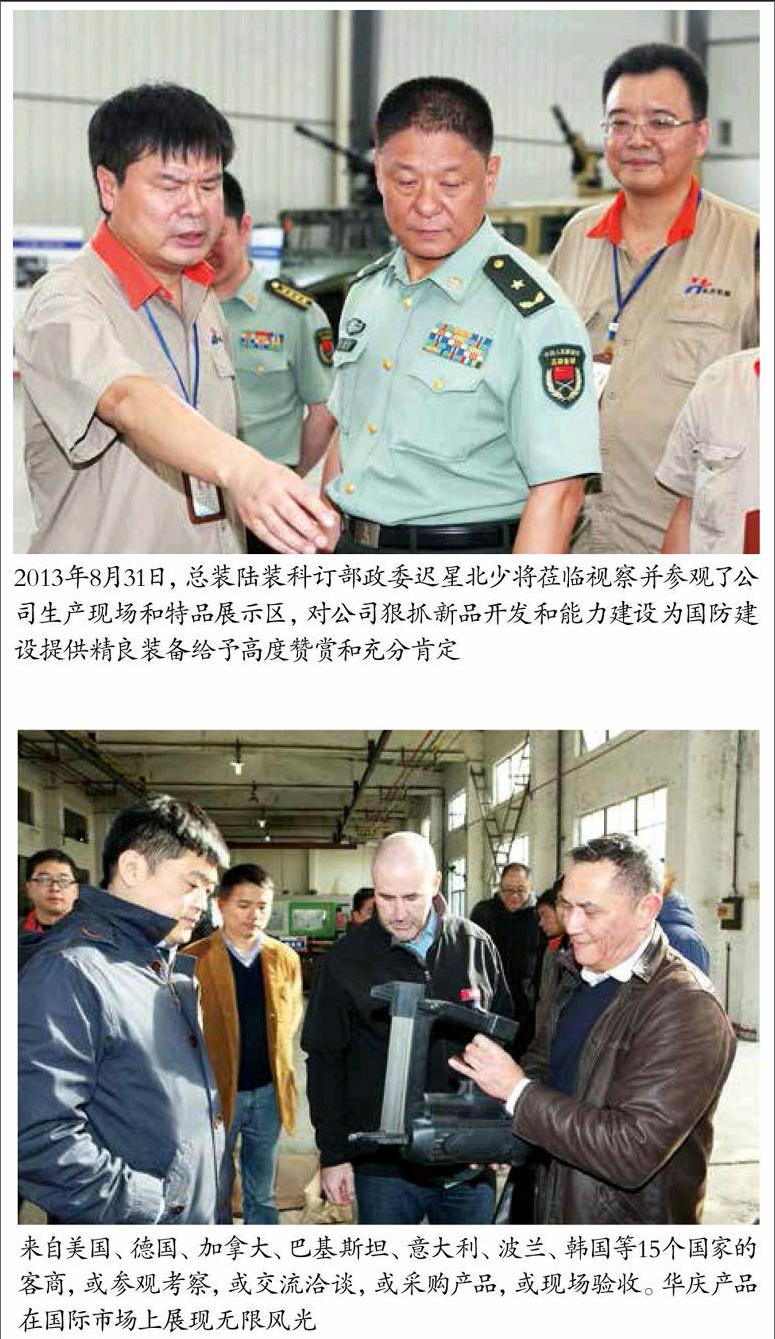

做強做精特種產品,華慶進一步深耕國內市場,逐步向航空、航天、海軍、海警領域新市場拓展;華慶努力延伸國外市場,先后在泰國等東南亞以及其他地區不斷吸引新客戶。目前,華慶已經形成特種產品“五大門類”,并且每一個板塊又派生出四五個品種,成為目前國內走在前列、品種較全的企業。“老產品”在新市場寶刀不老、魅力四射。

民品品質進一步提升,汽車零部件、數控設備、射釘緊固器材三大系列不僅在功能上得到進一步優化與延伸,并且在配套上實現了新的組合,大大增加了產品附加值。“華慶精工”系列線切割機床、“華慶機械”五坐標數控旋轉銼磨床HQ-5A等,已經被國內航空、航天、兵器、電子、汽車制造、模具制造等行業廣泛采用。“新產品”在老市場玉樹臨風、引領風騷。

“集約化”與“激勵化”的聯動發展

促進企業轉型升級的關鍵是“科學管理”,而管理的兩項核心任務就是建立團隊和權衡利益。按照德魯克的觀點,如果管理者未能創造經濟成果,管理就是失敗的;如果管理層不能以顧客愿意支付的價格提供顧客需要的商品和服務,管理也是失敗的;如果管理層未能使交付于他的經濟資源提高或至少保持其生產財富的能力,管理還是失敗的。華慶推行科學管理重在“六抓”上,即抓觀念轉變、抓市場訂單、抓生產保供、抓管理提升、抓能力建設、抓作風轉變,用“集約化”實現企業成本最小化,以“激勵化”實現勞動生產率最大化。

集約化管理的三個重要特征表現在:建立精干而規范的機構與組織;采用標準而快捷的方法與手段;實現集中而高效的服務與效率。2013年,華慶成立了汽車傳動軸專項辦公室,將民品開發部汽車零部件開發職能轉入專項辦,形成了產業研究、戰略規劃、投資論證、科研開發等一整套職能職責。與此同時,公司將過去由“總裝”拉動的生產模式改革為生產制造部負責的生產管理模式,全面負責生產組織調度、物流采購、現場管理等,實現了管理集中、職能集中、資源集中,公司所有工作圍繞這個部門轉,減少了多余環節,使投入產出更直接、更好控制、更加有效,大大提高了勞動生產效率。公司還大力加強信息化建設,積極實施“登高計劃”,打通了數字化設計與制造之間的瓶頸,使輕型特品數字化協同設計制造平臺實現了廠所之間的異地設計和制造;民品網絡營銷平臺及人力資源信息化管理等紛紛取得階段性進展,推進了企業的現代化進程。2013年,華慶汽車零部件板塊實現營業收入1.51億元,增長近三成;數控設備板塊實現營業收入1.17億元,首次突破億元大關,同比增長23.32%;射釘緊固器材實現營業收入5 690萬元,同比增長9%。三類民品全部入選成都市地方名優產品推薦目錄。

科學有效的激勵機制是企業把遠大理想轉化為具體事實的重要手段和連接通道。華慶發展史上曾經出現過的“不盡人意”情況關鍵就在于“激勵不夠”“約束乏力”。按照管理大師的觀點:“管理就是界定企業的使命,并激勵和組織人力資源去實現這個使命。界定使命是企業家的任務,而激勵與組織人力資源是領導力的范疇,二者的結合就是管理。”讓沉沒的理想點燃希望,讓懷揣的愿景夢想成真,華慶領導者以“授人以漁”去催人奮進,去鼓勵人生實現更大的價值。公司全面推行激勵化措施,而激勵的對象與方式各有側重,生產經營單位提倡利潤分成,職能管理部門實行節約提成,公司全員進行經營創收再分配。公司修訂完善的《二次分配指導意見》《員工績效管理制度》等一系列規章制度,始終堅持以當期經營績效決定企業當期的薪酬分配水平,以員工當期創造價值的貢獻度決定個人當期的實際收入水平,盡可能地體現“不讓雷鋒吃虧、不讓焦裕祿生病”的分配原則,將保障性特征濃厚的崗位工資與績效工資比例由改革之初的6:4調控為3:7,大大增加了激勵性元素,有機地實現了企業利益與員工效用的最優平衡。華慶對下屬9個分廠、2個銷售單位實施模擬法人經濟責任制,將企業生存和發展的壓力變為動力,促進了生產經營快速發展。2013年,公司降本增效節創價值2 148萬元,同比增長70.89%;利潤、經濟增加值等指標增幅均超過經濟規模增長,經濟運行質量和效益持續向好。

華慶轉型,他們在風雨兼程中調好焦距,闊步向前;華慶升華,他們在百折不撓中涅槃嬗變,展翅高飛。

舉目眺望,那首《展翅飛翔》歌仿佛在耳畔響起,并成為他們不斷向前的最好注腳:

我相信努力后會有陽光/……我知道天空那邊是我的夢想/我的歌聲有無窮的力量/……每次跌到總會抬頭仰望/你的力量托起了我的翅膀/堅定的目光我們展翅飛翔……

(責任編輯:邱 月)