尋找城市發展的新動力

段羨菊++陽建++傅天明+莫紫晴

從湘江風光帶的各類火車頭實物到株洲規劃展覽館的陳列,從工業區連綿聳立的工廠,到株洲人津津樂道的工業史,當你徜徉于株洲這座城市,到處可以感受到強烈的工業印記,濃郁的工業氛圍。

自民國中后期起,得益于優越的地理交通,一個集兵工、機車廠為主體的株洲工業區開始崛起,一度要打造“東方的魯爾區”。1953年,株洲被列為全國八個重點建設的工業城市之一,180多個中國工業史上的“第一”——中國首臺航空發動機,中國首臺電力機車等誕生于此。

在一座工業重鎮崛起和輝煌的背后,傳統工業的弊病開始呈現。清水塘工業區成為中國重金屬污染治理的頭號掛牌地區。因工業而立的株洲,如同國內外所有老工業城市,走到了轉型的十字路口。

毛騰飛,株洲市委副書記、株洲市市長。身材高大,數學專業出身,熟諳項目建設和經濟發展,在同事眼中是個對工作追求完美的人。

《瞭望東方周刊》近日專訪了毛騰飛,在他看來,一個城市要想在轉型過程中獲得新發展,就須從環境、產業、空間、改革和民生這五個核心領域謀求可持續動力。

向環境要動力

《瞭望東方周刊》:株洲作為一座老工業城市,在環境保護、資源約束方面,面臨什么樣的考驗?

毛騰飛:株洲因工業而興,也因工業而困。株洲起步之初,重化工業特征明顯,走的是一條傳統工業的發展道路。直到近期,資源消耗、環境污染等問題仍然比較突出。一些曾經為之驕傲的產業,逐步衰落。

擺在株洲工業面前最突出的問題,就是以重化工業為主體的清水塘老工業區的治理。經過多年關停并轉,仍然還有這類企業92家,2013年的產出還有200多億元。

清水塘的污染已經到了非解決不可的時候,否則將嚴重危及湘江下游從湘潭市到岳陽市近1000萬人的生命安全;嚴重損害城市形象,株洲曾經位列國內十大空氣污染城市;嚴重制約城市發展,其所在的石峰區項目引進相對較難。

國家發改委一位司長說,清水塘工業區是一個集所有老工業基地復雜難題于一體的地方。

《瞭望東方周刊》:解決工業污染,株洲市近年做了那些工作,治理思路有什么變化?

毛騰飛:株洲是國家“兩型社會”建設綜合配套改革試驗區。我們一直強調一個理念,追求發展綠色GDP,不要黑色GDP,更不要帶血的GDP。

為此,我們著力抓了兩項重點工作。一是加強湘江治理保護。這是省政府的一號工程。2013年起,計劃用三年,基本關停污染企業、基本拆除城區煙囪、基本截流城區段排向湘江的污水。

2010年以來,全市已拆除煙囪200根;關停淘汰高能耗、高污染的企業和生產線共185家(條);去年以來,又關閉湘江兩岸200米以內的養殖場189家,今年還要進一步關閉湘江兩岸一公里范圍內的養殖場。

另一個是抓好清水塘工業區的搬遷改造。

近年來,株洲市累計投入75億元,用于清水塘老工業區污染企業關停、落后產能淘汰、歷史遺留污染治理、企業搬遷改造等環境綜合治理。對清水塘的環境治理,已經由以前的發展循環經濟階段,轉變為實施搬遷改造階段。

2014年3月,株洲被列入全國第一批城區老工業區搬遷改造試點。7月,我們徹底關閉了旗濱玻璃株洲城區生產基地,投資50億元的醴陵旗濱玻璃產業項目第一條生產線正式點火投產。按照計劃,該項目2015年五條生產線全部投產后,將成為中國的節能玻璃、太陽能光伏玻璃生產基地,湖南省最大的玻璃深加工中心。

我們提出打造“以現代工業文明為特征的生態宜居城市”,就是要讓“工業文明、生態宜居”成為人們對株洲記憶的“符號”,讓綠色成為株洲的底色。

我們既要創造投資環境,也要創造生活環境。株洲通過努力,已成為了全國十大最具投資價值的城市、中國最佳營商環境十大城市,創建成為了全國衛生城市、全國園林城市,正在創建全國森林城市、全國文明城市;我們還大力倡導和推動“1135”綠色出行,爭取成為最具“兩型”文化底蘊的城市。這樣,讓投資者有投資動力,外來人也有落戶株洲和來旅游消費的動力,以此來增強株洲集聚產業與人口的能力。

打造“中國動力谷”

《瞭望東方周刊》:株洲關停如此多落后、污染企業,怎么保證經濟后續發展?

毛騰飛:關鍵是發展產業。以前來湖南看工業,必看株洲,現在就不一定了。

一是推進優勢產業優先發展。主要是依托軌道交通、航空、汽車、風電等動力產業的比較優勢,加快打造“中國動力谷”。

二是推進新興產業加快發展。著力培育發展新材料、新能源、食品醫藥,引進規模大、帶動能力強的產業項目。

2013年9月,我們與微軟進行了連續三天的招商談判,有一個晚上還談了通宵,最終促成項目如期簽約。此外,我們相繼簽約引進了北汽二工廠30萬輛汽車、阿里巴巴株洲產業帶等一批大項目、好項目,還有一批大型央企、民企和跨國公司也都有意向到株洲發展。

三是推進傳統產業升級。抓住沿海地區產業轉移的機遇,大力引進龍頭企業,帶動產業鏈。同時,加快采用信息技術、高新技術和先進工藝設備,改造提升化工、建材、服飾、陶瓷等傳統產業,實現產品更新換代和產業轉型升級。

四是推進服務業跨越發展。利用株洲交通樞紐優勢、歷史文化資源和產業發展基礎,大力發展現代物流、文化旅游、職業教育、研發設計和商貿服務等服務業,為工業發展提供堅強支撐。投資10億元的南車物流、投資100億元的方特歡樂世界、投資200億元的株洲職業教育科技園等一大批項目正在加速推進。

《瞭望東方周刊》:株洲打造“中國動力谷”,又是出于何種動機和基礎呢?

毛騰飛:“中國”代表國家水平,“動力”代表株洲的產業特色,“谷”是一個產業區域,一個產業平臺,是一種源于先進科技研發制造的區域。“中國動力谷”應是動力領域研發、生產的高新技術產業集聚區。endprint

我們提出打造“中國動力谷”,是有信心的。我們不但有技術優勢,而且有人才支撐和市場支撐。

株洲是國家老工業基地,擁有“中國電力機車的搖籃”、“中小型航空發動機特色產業基地”、“新能源汽車制造基地”三大動力產業的標志性名片,經過幾十年的積淀,天上飛的、公路上開的和鐵路上跑的,其核心動力系統株洲有明顯優勢。

另外,株洲職教城辦學規模規劃為學歷教育8萬人,常年培訓學生10萬人,實現本地常住人口20萬人,將成為“中部地區職業教育創新之都”。同時,株洲擁有各類人才42萬人,擁有在本地成長起來的院士3名,國家有突出貢獻專家42名,國務院特殊津貼專家388名。這些都將為打造“中國動力谷”提供源源不斷的各類人才支撐。

《瞭望東方周刊》:株洲的“動力”產業是否能夠支撐起這座老工業城市重新找回光榮?

毛騰飛:株洲的軌道交通產業實力尤其雄厚,特別是高鐵和動車,出口到東南亞、中東、非洲、歐洲的多個國家和地區。2014年3月18日,南車株機與南非簽訂了價值超過20億美元的電力機車大單,這是目前我國高端軌道交通裝備整車最大的出口訂單。

此外,我們還掌握了IGBT這項尖端技術,它被譽為功率變流裝置的CPU、綠色經濟的“核芯”。2014年6月,世界第二條、國內首條8英寸IGBT生產線在株洲全面建成投產,打破了國外公司在高端IGBT芯片技術上的壟斷。我們將以此為龍頭,打造IGBT牽引的千億產業。

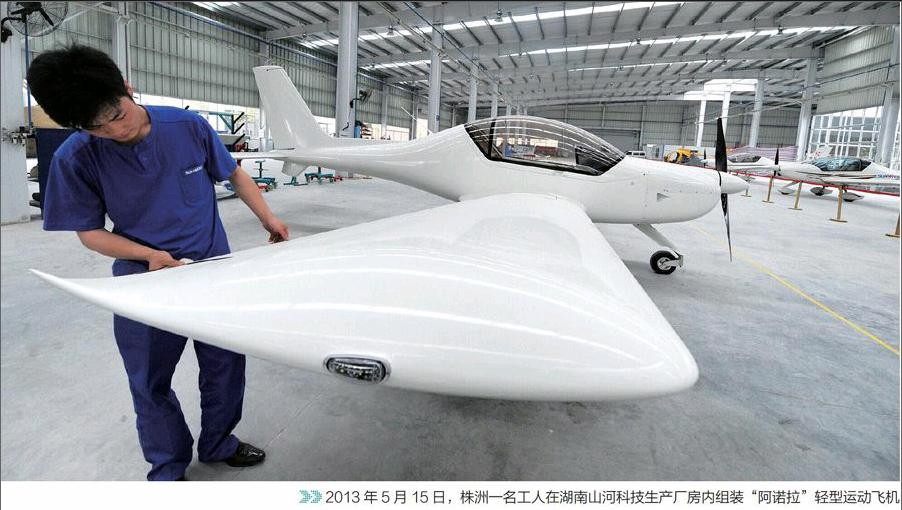

我們的航空產業來勢也比較好,不但國內整機和零部件企業在這里集聚,而且法國、加拿大的一些航空企業也在與我們合作發展。

此外,株洲還在大力發展新能源汽車產業,以北京汽車、南車時代電動等具有一定規模的整車生產企業為核心的新能源汽車產業集群正在加速形成。目前,株洲擁有160多家汽車整車、汽車零部件及機械加工企業,年產值已突破200億元,預計到2017年,汽車產業將實現工業總產值800億元。

“中國動力谷”的戰略產業定位提出之后,國家發改委、工信部、科技部等國家部委,省委、省政府高度重視,各方充分認同。我們將通過自己的努力,到2020年左右,形成4000億元產業的規模。

建好湖南東大門

《瞭望東方周刊》:株洲城市新發展,也需要新的地理空間,未來拓展的方向在哪里?

毛騰飛:株洲正好處在我國“一帶一部”的戰略交會點上,承接東部沿海發達地區產業、資金、技術轉移中具有先天優勢,建好湖南“東大門”,其勢已成,其時已至。

市區空間調整,重在謀求加快南向、東向發展。株洲主城區居于市域北部,北接長沙市,西鄰湘潭市,開發已到達邊界,空間十分有限。因此,向東連接醴陵、向南連接株洲縣,就成了必然選擇。

市域空間調整,重在加速縣域崛起。株洲市轄區范圍呈狹長形,南北距離超過200公里,市區發展對縣域的輻射帶動較弱,縣域發展相對緩慢。現在,所轄各縣的交通基礎條件空前改善,今后既要加快市區的發展,市區也要如同火車頭,帶動“火車車廂”般的各縣發展。

市外空間調整,重在謀求打開湖南“東大門”。過去,湖南更多強調打開“南大門”。而今,隨著滬昆高鐵、炎汝高速株洲段等建成通車,株洲在湘東交通區位優勢日益凸顯。國際和我國東部沿海產業還在加速轉移中,這一輪產業轉移的黃金期還有三五年時間。

對企業要放,對政府要緊

《瞭望東方周刊》:7月4日,國務院總理李克強來株洲考察時,稱贊了株洲的簡政放權改革,你能介紹一下這方面的情況嗎?

毛騰飛:李克強總理對株洲行政審批“并聯審批”、“綠色通道”、“無償代辦”等做法給予充分肯定,并要求我們認真總結推廣。

如株洲市攸縣為確保政府性投資項目和新辦企業項目開工建設,政務“綠色通道”一路暢通,總投資10億元的旭日陶瓷項目從考察到簽約不到一個月,從簽約到開工只用了兩個月,時限與以前類似項目比縮短了四個月。

下放權力,是對市場主體而言的;對政府性投資,我們則是要規范、約束權力。政府性投資項目,絕不能不論證、說搞就搞,絕不能邊勘察、邊設計、邊施工,搞“三邊工程”,絕不能既費資金,又壞風氣。

一個市,大家以為市長的權力很大,現在我把政府投資項目管理的這些權限交給程序,大小項目都要經過嚴格的程序,最后才會到我這里,我唯一的權力就是否決權,但又不可能隨意否定。我們只希望大家都謹慎和規范用權。

政府投資項目管理制度改革后,大大節省投資,大大優化方案,大大加快進度,大大遏制可能滋生的不正之風。

納稅人的錢,變成財政支出,牽涉公眾切身利益,我們怎能不用好?我不怕得罪人,如果不敢得罪極少數人,就會得罪大多數人。

當然,改革遠不止這些,今年我們重點推進的就包括投融資、土地、金融、國企等十大改革,我們希望通過每一項改革都能釋放動力和紅利。

讓老百姓有認同感、歸屬感

《瞭望東方周刊》:如何理解尋求城市動力與改善民生的關系,株洲在改善民生方面有哪些改革舉措?

毛騰飛:我們追求城市發展的目的,歸根到底就是為了讓老百姓生活更美好。

2013年,我們在政府工作報告中提到推進“十大民生”工程建設,今年提出推進“民生100”工程建設。

今年截至6月底,全市用于教育、醫療、住房保障等民生領域的財政支出,占公共財政預算支出的比重達到72%,其中科技、住房保障、城鄉社區事務、交通運輸等支出增幅均達到30%以上。

我們堅持不搞面子工程,要做民心工程。這些年,投入大量資金,建設了株洲建寧學校、市中心醫院等民生工程。今年又推進市博物館和市夕陽紅活動中心等“三館三中心”建設。

民生項目本身就能直接拉動投資,推動發展。民生改善,必將讓老百姓更加大膽地消費,從而推動發展;特別是能大大提升廣大市民的歸屬感和自豪感,形成強大的合力去共同推動株洲發展。endprint