合肥政務文化新區匡河綠道的規劃與設計

尹 凱

(合肥市規劃設計研究院,安徽合肥 230041)

0 引言

合肥發展邁進大湖時代,向著“大湖名城、創新高地”的目標快速前進,提升城市品質和城市文化成為主旋律。安徽省委、省政府高度重視綠道建設工作,將綠道建設納入了生態強省建設的十大重點工程之一,綠道建設是改善人居環境、倡導綠色出行的現實需要,對促進我省經濟社會協調發展、提升對外影響力和知名度具有重大意義。政務文化新區匡河綠道是合肥市積極探索、試點建設的第一批綠道示范段工程,是合肥市第一條城市綠道,是城市名片匡河現代都市休閑風情線的重要組成。

1 綠道概述

1.1 綠道定義

綠道是一種線形綠色開敞空間,通常沿著河濱、溪谷、山脊、風景道路、鐵路、溝渠等自然和人工廊道建立,內設可供行人和騎車者進入的景觀游憩線路,并為居民提供充足的游憩和交往空間。

綠道主要由自然因素所構成的綠廊系統和為滿足綠道游憩功能所配建的人工系統兩大部分構成,其主要由人行步道、自行車道、綜合慢行道和停車場、租車店、旅游商店、特色小吃店等設施及一定寬度的綠化緩沖區構成。

從風景名勝區的觀賞走道、綠野山林的登山道、棧道到社區、公園的自行車道、步行道,各種線性的寬敞空間都可以稱為綠道。

1.2 綠道分類

綠道可分為區域綠道、社區綠道和城市綠道。

區域綠道是指連接城市與城市,對區域生態環境保護和生態支撐體系建設具有重要影響的綠道。社區綠道是指連接社區公園、小游園和街頭綠地,主要為附近社區居民服務的綠道。城市綠道將城市規劃中的各類綠色開放空間和重要的自然與人文節點串聯起來,包括城市近郊的自然保護區、風景名勝區、森林公園、濕地公園、地質公園及其他綠地等自然節點,人文遺跡、歷史村落、傳統街區等人文節點,以及規劃建成區內的居住社區、中心商業區、大型文娛體育區、公共交通樞紐和各類城市綠地等人流量較大的區域。它是以綠化為特征的城市慢行系統,為居民提供體驗自然、欣賞自然的機會,感受城在園中。

1.3 綠道功能

綠道有助于凈化空氣,緩解城市熱島效應;提供戶外交往空間,增進居民間的融合與交流;改善城市投資環境,促進經濟增長。綠道可以全面提升城鄉居民生活質量,改善城市功能,強化地方風貌特征,提升城市發展品味,有機串聯各類有價值的自然和人文資源,兼具生態、社會、經濟、文化等多種功能。

2 匡河綠道的規劃與設計

2.1 工程概況

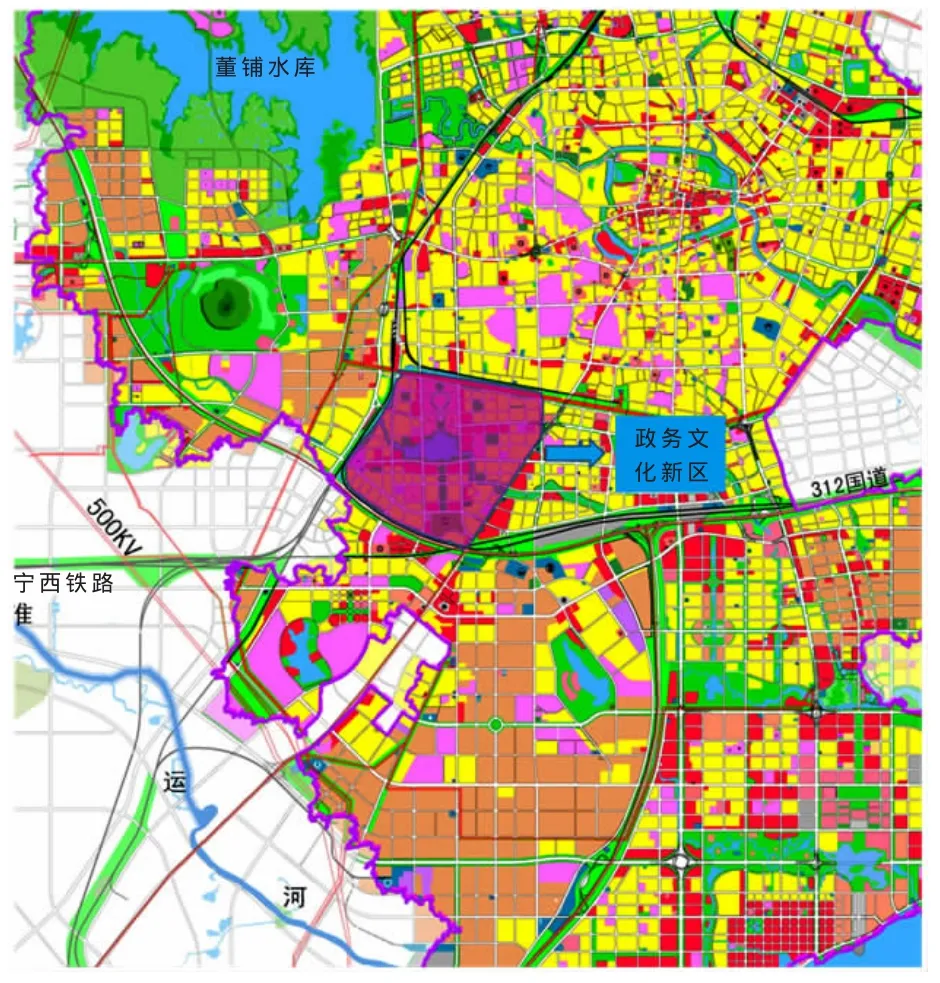

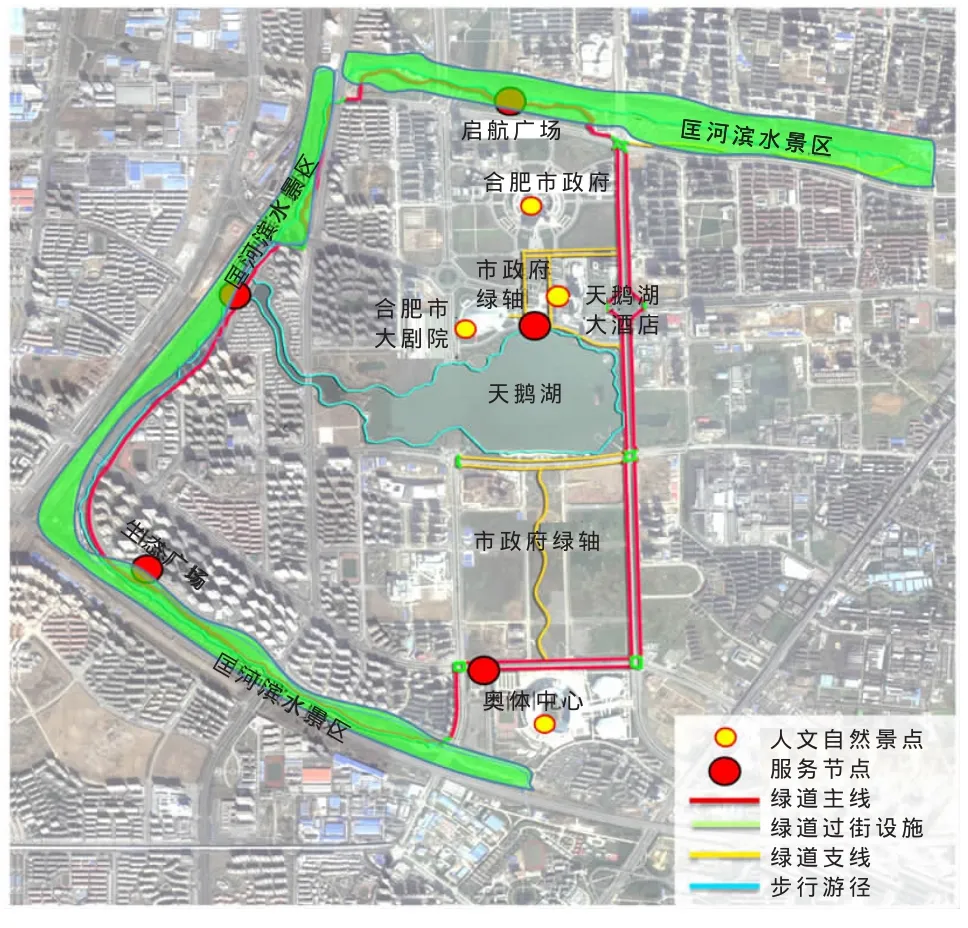

匡河綠道是2013~2016年合肥市綠道“兩廊接四環”中的一環,定位為“匡河現代都市休閑風情線”,項目預算投資2 156萬元,全長約11.2 km,通過利用匡河沿岸現狀濱水游徑及廣場、借用市政道路人行道和新建綠道的方式實現整個綠道系統的連續及閉合。匡河沿線綠地段(6.7 km),在現狀綠地、濱水游徑、市政人行道等城市基本生態空間的基礎上,建立生活休閑一體化的綠道網絡,并對匡河沿線的綠地系統進行景觀整治與提升;潛山路、匡河路段(4.2 km),借道現狀城市道路的慢行道、道路綠線空間,建立生活休閑一體化的綠道游徑。兩者合在一起形成匡河綠道環線,把匡河濱水景區、天鵝湖景區、啟航廣場、奧體中心、生態廣場、市政府綠軸等節點有機串聯起來,見圖1、圖2。

圖1 合肥政務文化新區區位圖

圖2 匡河綠道總體布局圖

2.2 設計指導思想

(1)生態化。以優化城市生態環境為基礎,充分結合現有地形、水系、植被等自然資源特征,保持和修復綠道及周邊地區的原生態景觀,協調好保護與發展的關系,讓綠道充滿“鄉野氣息”。

(2)本土化。結合綠道不同區段的自然特點,優選具有本地特色的優良闊葉樹種和鋪裝材料,讓綠道展現“地方風情”。

(3)人性化。突出以人為本,慢行交通為主,避免與機動車的沖突,完善與游客人身安全密切相關的配套設施,保障游客人身安全,讓綠道洋溢“人文關懷”。

(4)可行性。根據各段實際,結合現有的濱水路徑、道路布置,既易于施工又方便日常維護管理。綠道新增設施采用性價比高、反映健康綠色生活的新技術、新材料、新設備。

2.3 設計內容

在合肥市綠道網總體布局的基礎上,對匡河綠道深化設計,對綠道游徑、配套設施進行詳細規劃與設計。

2.3.1 游徑的規劃與設計

權衡綠道游徑周邊環境質量、施工難度、現有道路等因素,優化選線,合理利用現有道路,做到技術可行、經濟合理;盡量做到綠道兩側有景可觀,步移景異;滿足旅游、護林防火、環境保護及管理等多方面的需要。綠道入口選點應以方便使用者進入為基本原則,可設在已有道路、交通站點或景觀節點附近。

條件允許情況下應建設獨立的綠道系統。條件受限,綠道需要與非機動車道或機動車道并行時,應注意保護綠道的路權,保障安全。綠道需并道而行時,應盡量與人行道并行,并保留足夠寬度的人行空間,不占用盲道。城市支路等交通量不大的,可通過劃線區分綠道與機動車道。

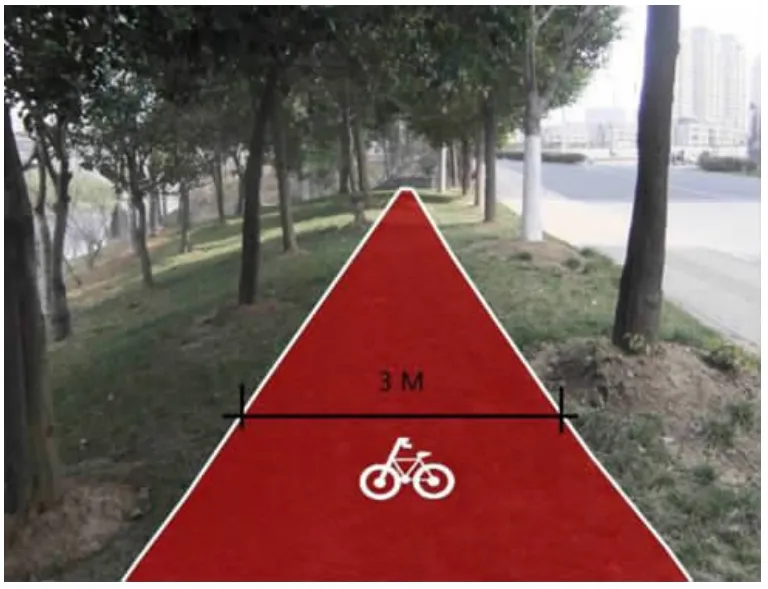

一般綠道游徑3 m寬以上可提供舒適的自行車并行、錯車、人車混行的道路環境。匡河綠道最小寬度滿足單向行駛1.5 m、雙向行駛2.5 m的要求。匡河沿線綠地段,直接利用的現狀游徑寬度大都為2.5 m,局部現狀1.5 m寬游徑(長約142 m)加寬至2.5 m,部分路段人行道外側新建2.5 m寬綠道。潛山路、匡河路段,借用潛山路和懷寧路西側輔道及人行道各1.5 m寬,借用習友路兩側輔道各1.5 m寬。

綠道縱坡依據現狀地形,避免大填大挖。匡河綠道利用現狀游徑及市政道路的,高程保持不變。綠道選線避開縱坡不適宜的地段;部分需深入匡河水邊的坡地綠道,采取提前起坡的方式建設坡度適宜的綠道。匡河綠道現狀見圖3~圖6。

圖3 直接利用現狀游徑的匡河綠道

圖4 林間新建的匡河綠道

圖5 直接利用現狀游徑的匡河綠道

圖6 濱水的匡河綠道

2.3.2 綠道路面結構

綠道和現有道路人行道宜采用不同材質或不同色彩的路面鋪裝來區分通行空間。綠道路面鋪裝在滿足使用強度的基礎上,采用環保活性材料。要保證所選材料能與綠道及其周圍自然環境相協調,并能代表當地特色或文化特征。

匡河綠道新建段路面結構采用彩色瀝青混凝土面層:4 cmAC-13(C)細粒式瀝青混凝土面層(暗紅色),15 cm C15混凝土基層,20 cm級配碎石底基層;利用現狀濱水游徑及廣場、借用市政道路人行道的,按原路面鋪裝修補完善,輔以路面標線及綠道標識系統。

2.3.3 綠道標識系統

綠道標識系統包括信息標志、指路標志、規章標志、警示標志、安全標志和教育標志等六大類。綠道各類標識牌必須符合安徽綠道標識系統的要求,清晰、簡潔,統一規范,按照規定進行嚴格設置,能明顯區別于道路交通及其他標識,滿足綠道使用者的指引需求。同一地點需設兩種以上標志時,可合并安裝。區域綠道同類標識牌設置間距不應大于500 m。

2.3.4 配套服務設施

綠道配套服務設施主要由游客中心(見圖7)、醫療點、信息咨詢亭、治安點、消防點、機動車停車場、自行車停車場(見圖8)、治安視頻監控系統等構成。各項服務設施一般布置在綠道的出入口、節點地區及道路兩側,嚴禁布置在有礙景觀和影響環境質量的生態敏感地區。服務設施的高度一般以不超過林木高度為宜;兼顧觀光和游覽作用的建筑物高度應服從景觀需要。建設一體化的服務節點,提供自行車停泊、公共電話、公共廁所及飲水點。

圖7 游客中心

圖8 自行車租車點

綠道入口處設置機動車停車場,除必要的消防、醫療、應急救助車外,限制機動車進入。每個服務節點配備公共自行車租賃點,提供20~30輛自行車租賃,提供10~20輛自行車停車位。自行車停車場每隔6~10 km設置一處。機動車停車場和自行車停車場應盡量利用現有資源。停車場鋪面實現綠化、生態化和透水化。設置交通換乘點,實現綠道與區域公交網、城市公交網的有機接駁。

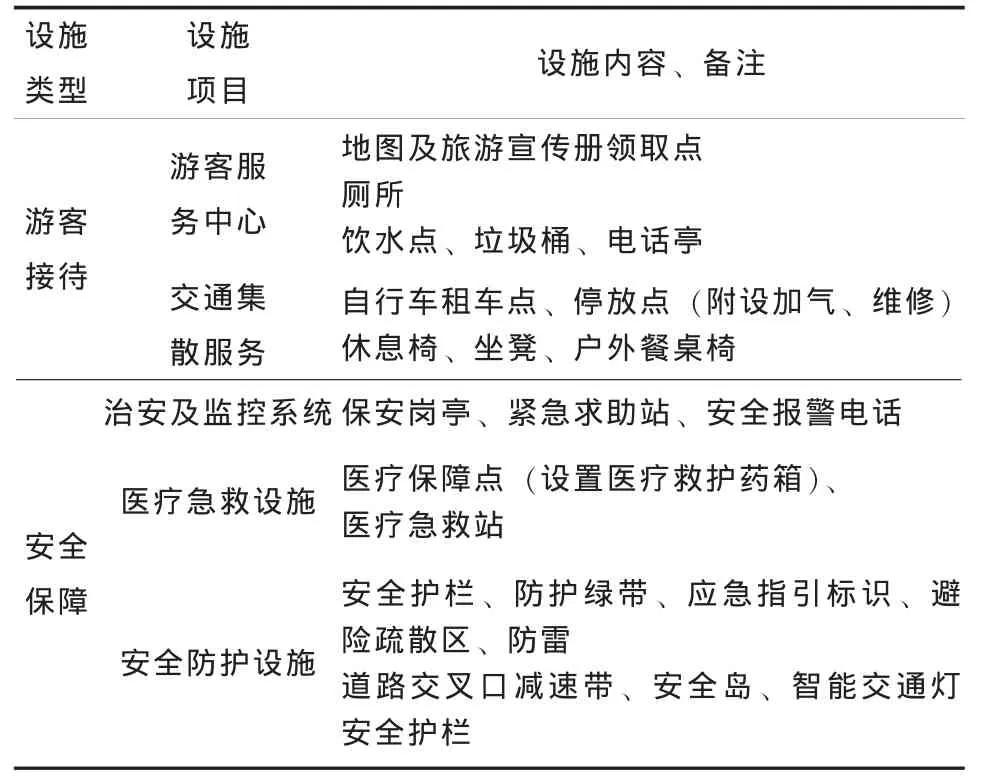

服務系統的功能和設施見表1。

表1 服務系統的功能和設施

2.3.5 綠廊景觀提升

深入研究沿線綠廊的構建方式,打造濱水綠化空間,形成區域最具魅力的生態景觀軸線;高差大的地段充分結合坡地現狀,因地制宜的提升景觀品質,成就城園相融的城市景觀。濱水和坡地綠化、植被配置、景觀廣場和小品整治提升。喬木樹種的綠化覆蓋率不低于70%,鄉土樹種比例不低于80%。栽種高大濃蔭本地喬木,迅速形成濃密樹蔭。

3 結語

綠道建設符合低碳城市的發展要求、可持續發展戰略,可帶來巨大的社會、經濟和生態效益。城市綠道工程是系統工程,游徑選擇、景觀提升、配套服務設施完善,規劃和設計時需同步考慮。