雅礱江官地水電站生態護坡工程初期土壤肥力狀況

吳 彬,劉 剛,2,3,肖 海,李銘怡,趙自超,魏科梁

(1.三峽大學 三峽庫區地質災害教育部重點實驗室,湖北 宜昌443002;2.西北農林科技大學 水土保持研究所黃土高原土壤侵蝕與旱地農業國家重點實驗室,陜西 楊凌712100;3.華中農業大學 資源與環境學院,湖北 武漢430070)

水電站開發在給人們帶來巨大經濟效益同時,也引發了植被破壞、水土流失等一系列生態環境問題[1-2],如何恢復受擾植被已成為國內外生態學者關注的焦點[3]。目前對擾動區進行生態恢復的主要途徑是選用適當的生態防護技術,配以特定的先鋒植物種類,經過科學的養護管理,逐漸形成一個新的群落穩定態,最終實現人工植物群落向自然群落演替,形成以本地野生植物為優勢種的穩定植物群落[4]。而恢復區的土壤肥力狀況直接影響著群落先鋒物種的拓殖和更替,甚至在一定程度上決定著植被群落的演替速率和演替方向[5],是評價生態恢復成效的重要依據。因此,在水電建設擾動區的植被恢復期間進行土壤肥力分析具有十分重要的意義。關于雅礱江流域工程擾動區的植被恢復已有初步報道[6],然而從土壤肥力角度研究水電站擾動區的植被恢復則鮮有報道。本研究以官地水電站工程擾動區的植被恢復為研究對象,對其恢復初期的土壤肥力狀況進行綜合評價,以期為水電工程擾動區的植被恢復建設提供技術和理論支撐。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

雅礱江干流全長1 571km,天然落差3 830m,水力資源豐富,技術可開發容量3.46×107kW,蘊藏量占四川省全省的24%。而位于雅礱江干流下游的官地水電站,地處四川省涼山彝族自治州西昌市和鹽源縣交界處,屬川西高原氣候區,干、濕季分明。每年11月至次年4月為干季,5—10月為雨季,降雨集中,雨季降雨量占全年的90%~95%,多年平均降水量為1 077.4mm。多年平均蒸發量為1 548.7mm,相對濕度為74%。日溫差大,電站區域年均氣溫為18.6℃,極端最高氣溫39.4℃、最低0.5℃。2008年水電站開始施工后,形成大量人工開挖邊坡,其中用于試驗性的生態恢復邊坡樣地總面積達7 917m2,主要使用兩種邊坡生態修復技術:(1)種植槽客土回填植草技術(ESS)。該技術是在邊坡表面按設計間距打入錨桿,并在坡面外端預留一定的長度,通過預留錨桿段作為載體,在其上構筑鋼筋混凝土槽,之后在槽內回填耕植土并種植相應的灌木及爬藤等以達到對坡面進行綠化的效果。該技術可以克服常規綠化中削坡環節所帶來的損害,總體上達到綜合治理費用的最低化[7-10]。(2)植被混凝土基材生態防護技術(CBS)。采用特定的混凝土配方和種子配方,對巖石邊坡進行防護和綠化的新技術。即先在巖石體上鋪上鐵絲或塑料網,并用錨釘和錨桿固定;將混凝土原料經攪拌后由常規噴錨設備噴射到巖石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土;之后覆蓋一層無紡布防曬保墑,同時水泥可使植被混凝土形成具有一定強度的防護層;經過一段時間灑水養護,青草就會覆蓋坡面,揭去無紡布,茂密的青草將自然生長。該技術可以一勞永逸地解決巖坡防護與綠化問題[11]。

1.2 土樣的采集與處理

2008年水電站進點施工后,形成大量人工開挖邊坡,總面積達1.75×105m2。根據對邊坡人工重建植被的實際狀況和對其植物群落的分類及分析,按不同的高程和位置,在馬道客土回填植草和開挖巖質邊坡植被混凝土基材生態護坡技術兩種典型植被恢復方式下[10],選取4個代表性試驗樣地(左岸馬道、左岸植被混凝土馬道、右岸馬道、右岸植被混凝土坡面,涵括實際恢復全貌)和1個對照(未經修復的坡地),分別編號A,B,C,D和E。各邊坡樣地基本情況詳見表1。

表1 樣地基本情況

以季度作為時間單位,從2009年第一季度開始對4個樣地進行取樣,直至2010年第4季度為止,共進行8次取樣。而取樣時,對每個樣地用交叉對角線方式分別采取5個樣點,取樣深度為垂直坡面4~8 cm處。樣品采集后,將土樣中的碎石、植物殘根等雜物剔除,平鋪于厚紙上,攤成約2cm厚的薄層,然后放在干燥通風的地方自然風干。風干土樣經研磨后選擇1mm孔徑的篩子分篩進行速效養分測定,而全量養分的測定用土則需通過0.149mm孔徑的篩子分篩。經充分混勻后,采用四分法從中取出適量樣品裝入磨口瓶中備用。

各種土壤養分的測定[12-13]分別為:有機質采用K2Cr2O7容量法—外加熱法;全磷采用NaOH熔融—鉬銻抗比色法;速效磷采用0.5mol/L NaHCO3溶液浸提—鉬銻抗比色法;速效鉀采用1mol/L中性CHCOONH溶液浸提—火焰光度法;全氮采用濃H2SO4消煮—擴散吸收法;速效氮采用擴散吸收法。每個樣品重復3次,取平均值。

1.3 土壤綜合肥力評價方法

土壤肥力問題在很大程度上是土壤有機質的問題。而土壤有機質又是植物礦質營養和有機營養的源泉,本身含有氮、磷、鉀、硫等植物所需的各種養分,其中氮、磷、鉀則是是表征有機質及土壤肥力的3大主要元素,均顯著影響植物的生長發育[12]。同時,在生態系統中,有機質和全氮又是表征土壤肥力質量的重要指標[13],土壤中有機質含量的高低也直接影響土壤氮素供應水平,兩者具有緊密的正相關關系。所以本研究根據全國土壤普查土壤肥力評價指標分級標準[12](表2),選取有機質、全氮、全磷、速效氮、速效磷和速效鉀作為土壤肥力評價因子。這6個因子雖然對植被生長都具有較明顯的影響,但各因子的影響程度又不盡一致。其中,有機質對土壤的物理結構有重要的作用,所以將其確定為一級因子,其它為二級因子。土壤肥力評價分為3步完成:首先,根據各個土壤樣品實驗室測定數據和土壤肥力評價指標分級標準[12],確定各項因子的單項級別(Gi);其次,計算全氮、全磷、速效氮、速效磷和速效鉀的綜合級別,將5個養分因子綜合為一個因子即養分綜合指數(Xi),其單項級別等于5個養分因子的綜合級別;最后,計算出有機質和養分綜合指數2個因子的綜合級別作為土壤的標準綜合級別(G),從而對土壤肥力做出評價。具體計算方法為:

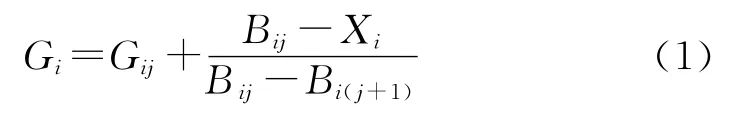

(1)單項級別計算公式:

式中:i——參與評價的因子序號;j——因子的級別序號;Gi——第i個因子的單項級別,為已達到的標準級別;Gij——已達到級別的標準值;Bi(j+1)——已達到級別的下一級標準值;Xi——第i個因子的實測值。當各肥力因子實測值超過2級標準值時,其單項級別均記為1.0,即各因子對植被生長的貢獻已達最佳水平。

表2 土壤肥力評價指標分級標準

(2)各因子的權重(Wi)的計算公式:

式中:Xi——因子實測值;Bi——第i個因子5級劃分中標準值的平均值;Wi——因子權重系數。

(3)綜合級別指數(G)通過各因子的權重對單項級別進行加權平均,計算公式為:

式中:n——參與評價的因子數。

1.4 數據處理

數據經Excel整理后,采用SPSS 17.0統計分析軟件進行差異顯著性分析,結果經由Oringin 6.0軟件繪圖表示。

2 結果與討論

2.1 有機質含量分析

從圖1可以看出,各樣地土壤有機質含量以樣地A最高為1.86g/kg,其次為樣地D,為1.71g/kg,均顯著高于樣地B和C,這可能是由于在特定條件下樣地植被的生物貢獻量相對較大,說明植被的長勢也會影響土壤的肥力水平。此外對照樣地E最低為1.01 g/kg,均顯著低于其它4個樣地,由此說明這兩種生態修復技術均會對土壤有機質含量有所提高。但參照土壤中有機質含量分級[14]來看,5塊樣地均為極低水平,說明整個恢復區有機質含量還是很貧瘠。其原因一方面由于處在恢復初期,邊坡草灌叢凋落物對有機質含量的貢獻有限;另一方面由于本底值偏低,在基材配備中,對有機質的添加量較低。

2.2 鉀元素含量分析

從圖1可以看出,各樣地土壤速效鉀含量以樣地D最高為264.27mg/kg,其次為B,C和A,分別為260.37,201.48和199.64mg/kg,E顯著低于其它樣地為139.36mg/kg。D與B樣地均顯著高于其它3個樣地,主要也是因為恢復樣地的土壤基材中添加了復合肥,對土壤中鉀的含量有一定的影響[15]。

圖1 官地水電站各樣地有機質和速效鉀含量的比較

2.3 磷元素含量分析

由圖2可知,各樣地土壤全磷含量以樣地D最高為1.73g/kg,其次為B,C與 A,分別為1.67,0.67和0.64g/kg,對照樣地E最低,為0.44g/kg,D樣地極顯著高于其它4個樣地。各樣地速效磷含量(圖2)與全磷表現一致,也是對照樣地E最低,僅為2.70mg/kg,而樣地D最高,含量為71.07mg/kg,其次是B,C和A樣地,其中樣地B和D極顯著高于其它3個樣地,這主要是因為植被混凝土生態防護技術所使用的土壤基材中使用了含磷量較高的綠化添加劑[15]。

圖2 官地水電站各樣地全磷和速效磷含量的比較

2.4 氮元素含量分析

圖3表明,各樣地土壤全氮含量以A最高為0.59g/kg,其次為樣地C,B與D,分別為0.53,0.47和0.44g/kg,E最低0.37g/kg。A樣地顯著高于其它樣地,對照樣地則顯著低于其它樣地,B和D兩個樣地之間無顯著差異。各樣地速效氮(圖3)含量與全氮一致,樣地A最高為39.22mg/kg,其次為C,B,D和E樣地,其中樣地E為14.73mg/kg,也均顯著低于其它樣地。究其原因一方面由于恢復樣地的土壤基材中均添加了復合肥,影響氮元素的含量。另一方面,土壤氮素的消長還主要取決于生物積累和分解作用的相對強弱,氣候、植被,特別是水熱條件,對氮素含量的影響極其顯著。

圖3 官地水電站各樣地全氮和速效氮含量的比較

2.5 各樣地肥力綜合評價

由標準綜合級別法求出的綜合級別指數G的大小直接反映了土壤肥力的高低,其肥力綜合指數越小,肥力狀況就越好,越有利于植被生長。通過圖4可以看出,官地水電站各樣地土壤肥力綜合評價級別指數G值以右岸植被混凝土護坡技術修復邊坡B最低為3.41,其次是D為3.55,兩者的指數值均顯著低于其它樣地,表明其綜合肥力較高。對照樣地最高,為4.52,顯著高于其它4個樣地,與其它4個樣地均存在顯著性的差異。A與C樣地指數值則介于E樣地與B、D樣地之間,與這三組之間均存在顯著性差異,而A與C兩個樣地之間并無顯著性差異。由此表明,兩種生態護坡技術特別是植被混凝土護坡技術,均能有效地改善官地水電站工程擾動區的土壤肥力狀況,但植被混凝土生態防護技術對土壤肥力的改良效果優于種植槽客土回填植草技術。

圖4 官地水電站各樣地土壤肥力綜合評價指標比較

3 結論

選定的4塊修復邊坡樣地土壤中有機質、全氮、全磷、速效氮、速效磷和速效鉀含量均高于對照樣地,且土壤肥力水平顯著高于未經修復的對照邊坡,即人工修復技術對于工程擾動區開挖邊坡的生態修復以及土壤生態環境的提高有重要作用。而經人工修復的各邊坡樣地中,以植被混凝邊坡的肥力最高,由此說明植被混凝土護坡技術的修復效果要高于種植槽客土回填植草生態護坡技術。綜上表明,生態護坡技術能有效改善官地水電站工程擾動區的土壤環境,其中以植被混凝土護坡技術的改善效果最佳。

[1]徐旌,陳麗暉.大型水電站建設的環境影響及生態修復:以云南漫灣水電站為例[J].云南環境科學,2005,24(4):14-18.

[2]梅朋森,王力,韓京成,等.水電開發對雅礱江流域生態環境的影響[J].三峽大學學報,2009,31(2):8-12.

[3]翟海波.雅礱江錦屏水電站工程區干擾對植被的影響[D].重慶:西南大學,2007.

[4]彭少麟.恢復生態學與植被重建[J].生態科學,1996,15(22):26-31.

[5]夏振堯.向家壩水電站擾動邊坡人工植被群落初期演替過程與穩定性研究[D].湖北 武漢:武漢大學,2010.

[6]魏科梁,夏振堯,夏棟,等.四川官地水電站工程擾動區植被恢復初期群落特征分析[J].福建林業科技,2012,39(2):19-34.

[7]王生忠,秦品光.種植槽工藝法在巖質陡坡生態環境治理中的應用[J].西部探礦工程,2008(10):175-177.

[8]鄶開富,徐文斌.種植槽技術在高陡邊坡生態環境治理中的應用探討[J].探礦工程,2010,37(9):71-73.

[9]宋玲,余娜,許文年,等.植被混凝土護坡綠化技術在高陡邊坡生態治理中的應用[J].中國水土保持,2009(5):15-16.

[10]許文年,夏振堯,戴方喜,等.恢復生態學理論在巖質邊坡綠化工程中的應用[J].中國水土保持,2005(4):31-33.

[11]章家恩.生態學常用實驗研究方法與技術[M].北京:化學工業出版社,2007.

[12]潘發明.森林土壤肥力的綜合分析評價[J].四川林勘設計,1997(1):32-39.

[13]Huang Biao,Sun Weixia,Zhao Yongcun,et al.Temporal and spatial variability of soil organic matter and total nitrogen in an agricultural ecosystem as affected by farming practices[J].Geoderma,2007,139(3/4):336-345.

[14]許文年,王鐵橋,葉建軍,等.巖石邊坡護坡綠化技術應用研究[J].水利水電技術,2002,33(7):35-36,40.

[15]許文年,王鐵橋,葉建軍,等.工程邊坡綠化技術初探[J].三峽大學學報:自然科學版,2001,23(6):512-513.