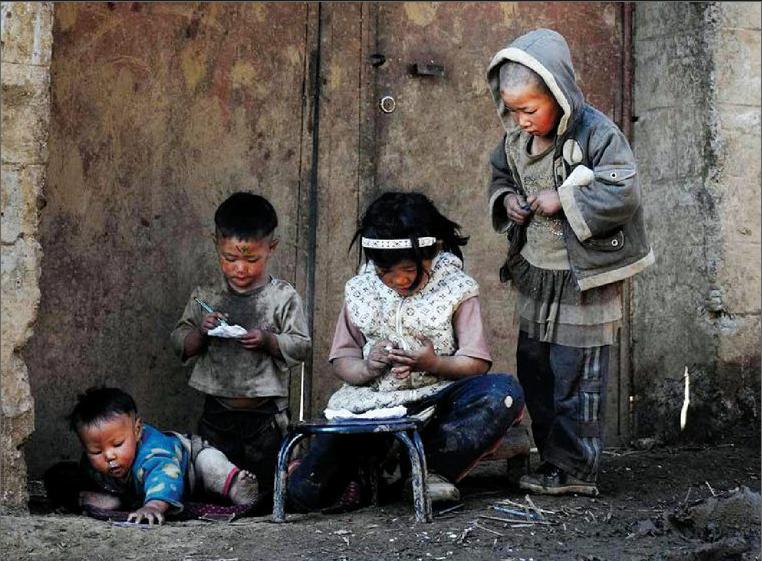

兩代留守人

董海燕

上周周末,看到河南民生頻道播放平頂山郟縣留守兒童的畫面,一個男孩面對鏡頭念著自己寫給爸爸媽媽的信,淚流滿面。我觸電一般換了臺,轉成浙江衛視的《中國好聲音》,一邊觀摩四位導師的搶員大戰,一邊回想著那些流淚的孩子,心潮難平。

與郟縣相鄰的魯山,是我老公的家鄉。從魯山火車站旁邊那個幽暗潮濕的小涵洞穿過,電瓶車騎行二十幾分鐘,抵達一個叫劉營的地方,我的孩子正跟著爺爺奶奶生活在那里。

今年河南遭遇63年來最嚴重旱情,屬平頂山地區旱得最緊,旱情從未如此牽動過我的神經。那些天,我頻繁往家打電話,關心他們的用水問題,得知我婆婆所在的村子家家戶戶都打了新井,因為家里原本十幾米深的井已經抽不上來水了。

那天晚些時候,我又給婆婆打電話,她照例把電話給了我不滿三歲的兒子。孩子拿到電話,一句話也沒說,只聽電話那邊他奶奶在屁股后面吆喝“你往哪兒跑”,這邊我也納悶兒地問他,“乖乖,你往哪兒跑呢”,他壞壞地答我,“往鄭州呀” !

鄭州是我工作的城市,孩子慢慢長大,心里似乎隱隱知道自己應該和媽媽在一起。很多時候,我不愿意承認我的孩子正在老家留守的事實。然而作為一個媒體工作者,留守這類話題是個繞不過去的坎兒,每每談及,我都極力避免讓它跟自己搭上關系。我為別人的痛苦慨嘆、唏噓,卻不得不把自己的痛苦壓在心底。“留守”之于我,有著異乎尋常的意義,這也許跟我自己也曾經是一名留守兒童有關。

一

時光往前倒推,回到1985年的冬天,那年我出生了,在河南省宜陽縣一個叫楚凹的小村莊。我爸爸弟兄六個,家里只有兩間平房和兩間瓦房,三孔窯洞。為了謀生,1987年年初,我的父母帶著一歲兩個月大的我離開楚凹,到宜陽縣城做生意。那年我們縣的錦花市場剛剛落成,形勢一片大好,我的父母成了第一批商戶。因為沒有本金,他們選擇的第一個行當是開裁縫鋪,媽媽婚前學過裁縫,這也成了婚后他們進城謀生的重要技能。交了房租之后,他們身上僅剩幾塊錢,媽媽到縣里的貿易大廈買了一把尺子、一盒劃粉,爸爸搭起了一個做衣服的臺案,就算創業了。

這些都是長大后媽媽告訴我的。

而我最原始的記憶卻始于跟宜陽相鄰的新安縣韋莊村,我姥姥家。那年我約莫五歲,爸媽生意忙,加之后來我的兩個妹妹先后出生,他們實在照應不過來,便把我送到了姥姥家。一袋白面,十塊錢學費,算作媽媽讓姥姥照顧我的資費。開學第一天,我穿著媽媽新買的白色蕾絲外罩,胸前別著一條小手帕,飄飄然經過村子,聽村人悄悄議論,“小閨女兒真白,連耳朵根子都是白的”。

媽媽把我送到學校,跟老師交談了一會兒就走了。我悶著頭子趴在光禿禿的課桌上,眼睛向上翻著捕捉老師的身影。我的第一位老師楊霞子,她靠在教室門上,正瞅著我。我手足無措,哭了。

那天回到家,我媽媽已經離開了,而我,成了一名留守兒童。當時的心情我已記不清了。畢竟還是孩子,孩子總是快樂的。很快,我跟村里的小伙伴打成一片,白天背著書包去上學,有時候風一般跑到學校才發現書包忘了帶,課堂上從來沒聽過講,總是在底下偷偷摸摸嚼著我姥姥烙的干餅饃,嚼一陣對著老師傻笑一陣,老師也從來不管我。晚上跟小伙伴們瘋著玩,鬧鬧“花媳婦”,“拉拉大鋸砍砍大刀”(當時玩的游戲),學學貓頭鷹叫,玩夠了再蹲到樹底下聽老漢兒們講鬼故事。

沒過多久,我已成了十足的“野丫頭”。媽媽給我買的白色蕾絲小外罩,我再也沒穿過,被姥姥壓了箱底,等我兩年后返城的時候,衣服已經發黃、看上去又瘦又小。我的小手絹后來被我揉得黑乎乎的,我將它疊成一只“小老鼠”,跟小伙伴們互相扔著玩。

快樂的時光匆匆而過,傷心總是難免的。

在姥姥家第一次拉肚子,姥爺把小半碗開水和一粒諾氟沙星放到小板凳上,示意我吃藥。我默默把膠囊舔進嘴里,呼嚕一口水下去,嗆得滿眼淚花。那會兒才想起,如果我媽媽在,肯定會把藥面兒里面放上糖,加水稀釋了,再用小勺子喂我喝。

在姥姥家第一次吃辣椒,不知道要往碗里兌多少,只看到大人們都是剜一筷子。我也剜了一筷子,太辣了,轉身跑到廚房舀了一瓢涼水倒進碗里,端起碗嘗嘗,似乎更辣了。大人們都忙忙碌碌,也沒人注意到我,我就那樣把對了涼水放了辣椒的面條吃了下去,那種滋味讓我永生難忘。

在姥姥家第一次偷小棗,被半大的小伙子逮住,他讓我們幾個小孩列隊站好,然后挨個“修理”我們。輪到我,那小伙囁喏著說:“海燕她舅‘二百五,就不打她了”。我就此躲過一劫,心里想著我那“二百五”的小舅,稍一不聽話就說要拿凳子砸我,他拎起凳子的兇樣子把我嚇得直打哆嗦。雖然長大后知道我舅其實很愛我,但那時,我終歸是怕他的。

在姥姥家第一次進考場,是一年后的期末考試。看著滿卷的加減乘除,我真是一個也不會。第一道題是“7+8”,我偷偷瞄了一眼同桌小苗的,寫上了“=15”。再看第二眼的時候,小苗蓋上了。我將每道題后面都工工整整畫上了“=”,卻一個答案也解不出來。那次考試,我得了0.5分,成了全校的笑柄。妗子聽說后,回去故意問我考了多少分,我手里搦著剛剛從池塘邊撿回來的一條泥鰍,撂給她一句“忘了”。

村里小孩流行“抓石子”,我抓得特別好,因為我的石子是我為自己“量身打造”的。我手小,抓大石子總是輸,我決心磨一副適合自己的。大孩子們都是拿磚頭把瓦片砸開,砸成五粒或七粒,然后再拿到大石頭上細致地磨,直到把每一粒都磨得邊角圓潤、大小均等。因為年齡太小,我第一磚頭下去就砸在了左手的無名指上。指甲瞬時就發烏了,而我居然沒掉一滴淚,繼續把七粒石子砸完,又找人玩了一把才回家。晚上睡覺時,才發現指甲蓋鉆心地疼,疼到連被子都不敢碰。我覺得自己陷入了無邊無際的黑暗,疼的是指甲,也是心。

姥姥帶我的時候,已將近60歲,整日里要到地里忙著刨口糧,要照顧一家老小的吃喝,要幫妗子照看剛出生的孩子,還要忙著開禮拜、做禱告,根本沒有多余的精力對我噓寒問暖。在姥姥家門前的大石頭上,我一遍一遍唱著《世上只有媽媽好》,每次唱到“沒媽的孩子像根草”就覺得在說我自己,就想哭。我開始掉頭發,越來越瘦。可能是因為缺乏營養,心情又焦慮,那年我還生了口瘡。“復發性口瘡”這個醫學名詞兒伴隨著我日后的成長,冰硼散和云南白藥的味道曾讓我后來恐懼了好多年。endprint

二

大約兩年后的一天,我在教室里像往常一樣拿出干餅饃開始嚼,忽然發現楊霞子正在外面跟一個時髦女人說說笑笑。后來那女人跟著楊霞子進了教室,她們坐在講臺上小聲聊著,同學們都在擠眉弄眼朝我看,我發現那個陌生的女人一直在朝我笑。那天放學后,楊霞子叫我把自己的小板凳搬回家,我才明白,原來那個時髦女人是我媽媽,我就要跟著她回宜陽了,而我卻不認識她了。剛一到家媽媽就發現了我發烏的手指甲,那時我的壞指甲已經快要脫落了,她心疼地摸著我的手看了又看。我驕傲地跟她說,我都沒哭。

重新回到宜陽,爸爸讓我入了當時縣里最好的中街小學,以借讀生的身份,出高價學費。那時已經有育紅班,可我已經馬上七歲了,媽媽也認為我已經在姥姥家上了兩年的學,可以上一年級了。

第一天上課,老師的教鞭就啪啪地落在了我頭上,因為要學“a,o,e”的發音,要左手右手不停地跟著她學動作。而我,一個已經上了兩年學的小孩,連左右都不識。第二天,我又被老師揪到講臺上打手心,因為沒有完成家庭作業。那天講臺上一共三個人,另外兩個男孩子被打了手心還朝底下吐舌頭,而我的眼里,滿是屈辱的淚水。因為我,一個已經上過兩年學的小孩,還不知道什么是“家庭作業”。

后來聽到老師多次勸我爸爸,應該讓我重讀育紅班,因為實在是趕不上。可我爸爸是個硬氣的人,他只是低著頭,默默聽訓,一言不發,到家也從來沒有吵過我。那段時間,我那從來沒有恭維過人的爸爸,次次到學校接我都向老師陪著笑臉,他幫老師分揀作業,或者到教務處領領東西,他甚至還幫著我和我的同學打掃衛生。我也更加努力地聽講,再也不在課堂上做小動作。直到兩年后,小學二年級結業的時候,我的總成績躍居全年級第11名,才算趕上趟兒。

我上學了,我想我終于可以安心待在爸媽身邊了。可事實卻并不如此,直到我中學畢業,年年的寒暑假,我都要被送往奶奶家。我奶奶一生沒有女兒,我是她第一個孫女。她給我單獨煮雞蛋,給我抓癢癢,給我逮麻雀,下地回家還給我帶回一把小棗或者小酸草,把我寵上了天。可她待我再好,也代替不了我媽媽。我慢慢長大,知道奶奶家距離縣城不遠,有次竟然招呼都沒打,跟著一輛拉水的車就出了村。一路上向人打聽,“城里怎么走”,人家都答我“一直往前”。可我還是太小了,怎么使勁都走不出那條鄉村的土路,后來被奶奶趕上,帶回了家。奶奶當即把這件事告訴了我爸爸,可我爸爸以生意忙為由仍然沒有回家接我……

終于要開學了,我坐在爸爸的自行車后面,路過面粉廠,路過大轉盤,路過前進大橋,從天色擦黑到星星點點,轉過橋南那個長長的彎道……爸爸抱我下地的那一刻,我總會發現無論我在奶奶家洗得多么干凈,還是會有種渾身發黃的感覺——泥土的氣息。雖然后來我無比熱愛和眷戀著養育我的那塊黃土地,它給了我最原始的生命力,成為我人生的打底色,但那時,我是厭惡泥土的,我寧愿我的腳丫子里面滿含著瀝青的黑焦色。

我怎么都想不明白,我爸媽都不是公職人員,為什么就不能辛苦一點把我們都帶在身邊?長大后,我還會時常想,他們到底知不知道我那時多想跟他們在一起呢?我曾經在日記里喃喃自語,也許我媽媽并不愛我吧。我開始比別的孩子表面上更加獨立,更加堅強,也更加好勝,而我內心深處,卻更容易傷感,更加脆弱,害怕受傷害,更加缺乏安全感。后來,我也曾無數次地為他們分辨,也許我爸爸那時太年輕了,他的年齡和閱歷讓他不足以細致入微地體察到一個小女孩的所思所想。可事實卻是,這樣的細枝末葉在我幼小的心中曾經掀起過巨大的波瀾。

三

二十幾年后,我所有的這些經歷在如今投射到我的孩子身上,都有跡可循。

我留守的那兩年,家里沒有電話,我媽媽沒辦法給我打電話。我想她的時候,就坐在姥姥家門前的大石頭上,唱著《世上只有媽媽好》,那是在家時媽媽教我的。現在我經常給兒子打電話,有段時間他總讓我給他唱歌。天生五音不全的我,到處向同事打聽現在時興的兒歌,每天早上洗臉刷牙的時候放給自己,唱會了再從電話里唱給兒子聽。

兒子有次在電話里委屈地告訴我,“爺爺說媽媽不要我了”,我聽后心如刀割,后來不斷跟他重復,他是我的小寶貝,我肯定會要他的,過不了多久,我就回去接他。雖然我心里明明知道,這只是大人逗孩子的玩笑話而已。可有些時候事情做得過了,人就變得神經質。我媽媽曾在一次電話中沖孩子嚷嚷,“你再不接電話你媽媽都走了啊……”,我由此跟她大吵一通,認為這是對孩子莫大的傷害,怎么可以對一個孩子說他媽媽要走了,不要他了之類的話呢。

不管我在姥姥家還是奶奶家,印象中,我爸媽從來沒有特意回去看過我。兒子送回老家后,我每個月都要回去看他,然后帶他到縣里的超市買一大堆食物。他太小了,除了吃的,我不知道還能給予他其他什么。今年夏初,我因事逗留省城,隔了兩個月才回去看他。在魯山縣的喜臨門超市,兒子的小手指向紅提,指向青提,指向紅滴滴的大櫻桃,指向紫紅色的大李子……我豪氣地跟他說,“買,全都買了!”他奶奶在一邊撇著嘴不樂意,兒子卻咧嘴笑了。隔著水果架,他偷眼望著我,軟軟地叫了一聲“媽媽”,又得意洋洋地看看他奶奶,我覺得自己的心都要碎了。

兒子兩歲半的時候,能從電話里給我背四首唐詩:《鋤禾》《詠鵝》《靜夜思》《春曉》。有次我在電話里給兒子講白天鵝在水里浮游的景象,講到鵝的腳掌是紅色的,天空是藍色的,還有白色的云朵,兒子聽的咯咯笑。我婆婆只會前三首詩,《春曉》是今年春天的時候,我特意提醒讓她找來自己學學,也教教孩子,因為跟季節相得益彰。可我婆婆只會教詩,詩情畫意都被她省略了。不過,我已經很滿足了。

今年8月底,兒子將滿三歲,因為要上幼兒園,我跟老公決定將他接回自己身邊。我想我一定要信守承諾,不能讓我兒子像我當年一樣,拉著姥姥的手在自留地邊等媽媽。一望無際的莊稼地,就是不見媽媽的影兒。

不管怎樣,我想我還是幸運的,因為我的留守畢竟是短暫的,而我的孩子,雖然在奶奶家和姥姥家來回“交接”,但終歸,在“兩年”這么一個有限的時間段內,他的留守生活也要結束了。

放眼整個中國的鄉村,又有多少留守兒童如我當年一樣,忍受著對父母的百般思念,夢想被現實碾壓,守候無期的明天。城鎮化建設發展到如今,“留守兒童”這樣的標簽,何時才能從公眾視野散去,讓他們擁有一個爸爸媽媽陪伴的童年,也許是我們每個人都要思考的一個大命題。endprint