不可言說的心事

2014-09-28 14:28:13蔣勛

讀者

2014年16期

蔣勛

從小在臺灣隨父母看《四郎探母》,先入為主地認為《四郎探母》就是一部宣揚孝道的戲。我坐在母親旁邊,看到楊四郎見娘,跪在地上,叩拜母親,口中唱著:“千拜萬拜,折不過兒的罪來——”看到母親竟然從皮包中找手帕拭淚,我不理解是為什么。

其實真正教我看懂《四郎探母》這出戲的,不是母親,而是服兵役時認識的一些軍中的老士官。

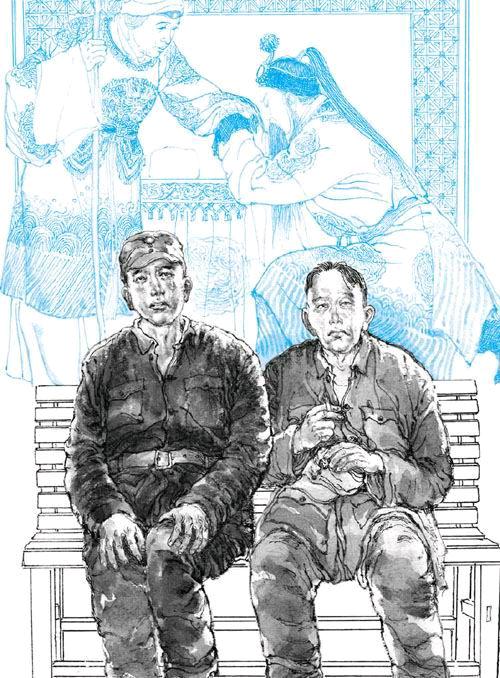

服兵役的時候,我住在陸軍軍官學校里,幫忙整理校史,在殘破不全的資料里看到一個軍事學校背后隱藏的巨大的歷史悲劇。寫到疲倦而沮喪的時候,走到校園里,碰到一些老士官,他們站起來,說:“少尉好!”他們畢恭畢敬地向我敬禮,他們的年紀比我大很多,我覺得有些不安,和他們一起坐下來,忽然聽到他們身邊的收音機里唱著一句:“千拜萬拜,折不過兒的罪來——”我心中一驚,面前這些面目蒼老黧黑、一生顛沛流離的老士官,他們的故事,仿佛就是楊四郎的故事,是戰爭中千千萬萬與親人分離的悲哀與傷痛,不可言說的心事,都化在一出“探母”的戲中。

我開始注意到鳳山黃埔軍校的校園中,或者整個黃埔新村的眷村中,總是聽到《四郎探母》,總是聽到一個孤獨蒼老的聲音,在某個角落里沙啞地哼著:“我好比籠中鳥有翅難展,我好比虎離山受了孤單。我好比南來雁失群飛散……”

我在整理黃埔軍校校史的同時,開始和這些在各個角落聽《四郎探母》的老兵做朋友,聽他們的故事。

一個叫楊天玉的老兵,山東人。1949年的一天,他的母親打了一捆柴,要天玉扛著到青島城里去賣。

登錄APP查看全文