精神分裂癥照料者對精神分裂癥患者病態行為應對方式及健康教育需求現狀調查

曲志君,劉鐵橋,魏 丹

(1.江西省精神病院五病區,南昌 330029;2.中南大學湘雅二醫院精神衛生研究所,長沙 410011)

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取在本院住院的精神分裂癥患者300例,男150例,女 150例,年齡 18~35歲;病程:<2年 77例,2~4年137例,>5年86例。其中首次住院90例,≥2次住院210例。精神分裂癥患者照料者(簡稱照料者)300名,男 186名,女 114名,年齡18~55歲。照料者文化程度:小學64名、初中106名、高中80名、本科46名、碩士4名。

1.2 精神病患者及照料者入組標準

1)患者符合ICD-10關于精神分裂癥的診斷標準[4];2)照料者在患者病前 1年至病后一直與患者共同居住,為患者的主要照料者,對整個家庭情況、

我國的精神分裂癥患者至少90%生活在社區,長期由家庭成員照料[1]。由于該病具有慢性遷延的特征以及潛在的危險性,給照料者帶來了沉重的負擔。針對我國社區康復措施尚未普及的現狀,了解精神分裂癥患者的家庭照料者對精神衛生知識的了解程度、對患者主要病態行為的應對方式以及對相關健康教育知識的需求狀況,對于發展和評估有效的家庭干預策略[2-3]很有必要。筆者對2009年12月至2010年12月,在江西省省精神病院住院治療的精神分裂癥患者的照料者進行了問卷調查,以期對上述問題有一個初步的了解。患者疾病情況較為了解,可提供全面可靠的信息;3)照料者年齡≥18歲,能夠理解調查問卷的內容,無精神疾病、嚴重軀體疾病及神經系統疾病史,無酒精及藥物依賴史;4)照料者及其家庭成員排除其他嚴重疾病,以免干擾分析精神分裂癥所造成的影響。

1.3 調查方法

采用本院自制的一般情況調查表[婚姻、與患者關系、與患者的感情及與患者的交流情況(分好、一般、差3級)等],照料者對患者病態行為應對方式調查表(病態應對方式、教育開導、繼續服藥、督促活動、強制就醫、打罵懲罰及放任順從等)、照料者健康知識知曉情況調查表(是否知道患者疾病的診斷與性質、精神分裂癥復發的可能性、精神分裂癥的不良影響、藥物的常見不良反應、維持用藥的時間、如何與患者進行溝通交流及疾病對后代的影響等)及照料者健康教育需求情況調查表(教育途徑及內容、出院后教育指導及教育形式、婚育指導內容等)對照料者進行調查測試。調查前簽署知情同意,并向照料者解釋精神分裂癥主要病態行為的表現,使照料者對意志減退、幻覺妄想等常見精神癥狀的表現理解充分。共發放問卷表300份,回收有效問卷300份,回收率為100%。

1.4 統計學方法

采用SPSS10.0對調查結果進行統計分析。

2 結果

2.1 300名照料者的一般情況

1)婚姻:已婚230名、未婚48名、離異 12名、喪偶10名;2)與患者關系:親子關系152名、夫妻關系56名、親戚關系72名、朋友關系20名;3)與患者的感情:差17名、一般 98名、好185名;4)與患者的交流情況:差30名、一般154名、好116名。

2.2 照料者對精神分裂癥患者主要病態行為及常見藥物不良反應的應對方法

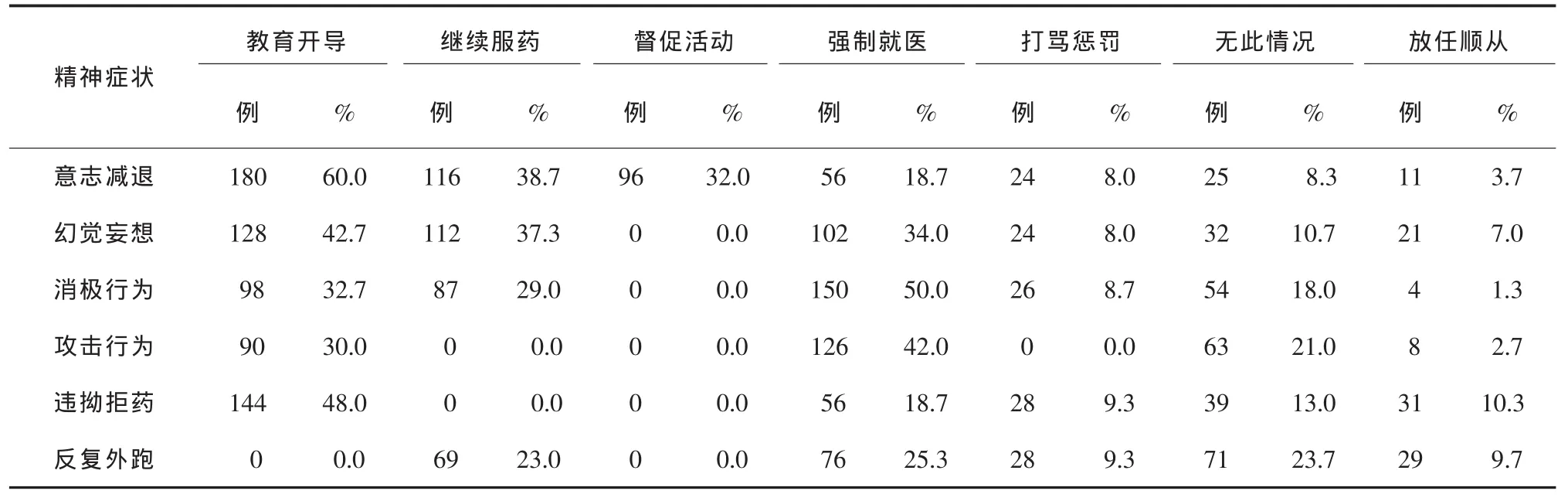

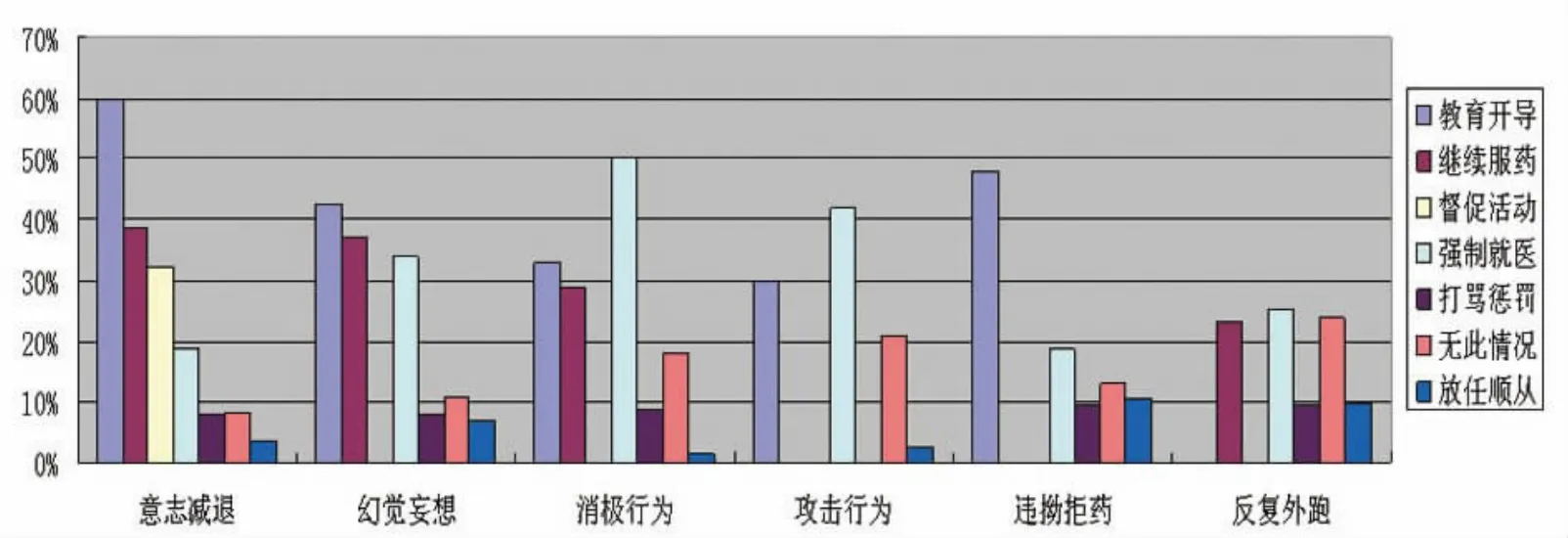

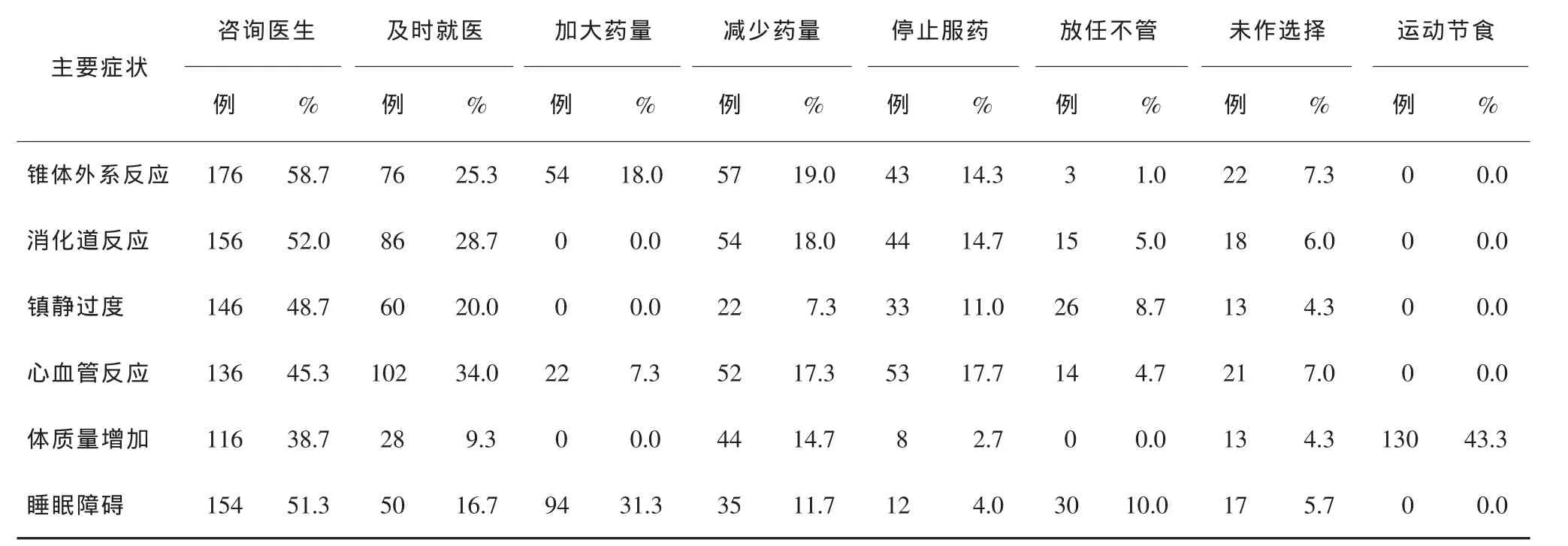

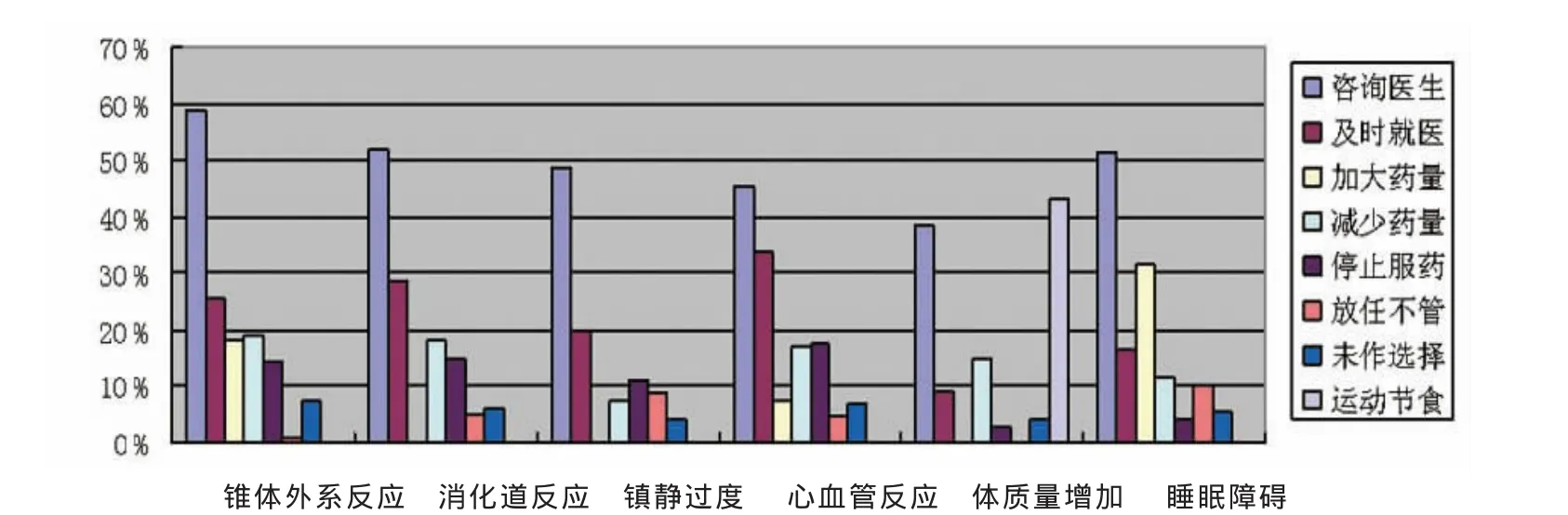

照料者在精神分裂癥患者出現意志減退、幻覺妄想、消極行為、攻擊行為、違拗拒藥及反復外跑時,選擇“強制就醫”的比例分別為18.7%、34.0%、50.0%、42.0%、18.7%及25.3%。在出現藥物不良反應(錐體外系反應、消化道反應、鎮靜過度、心血管反應、體質量增加及睡眠障礙等)時,選擇“及時就醫”的比例分別為 25.3%、28.7%、20.0%、34.0%、9.3%及16.7%。照料者對精神分裂癥患者精神癥狀的應對方法見表1、圖1。對常見藥物不良反應的應對方法見表2、圖2。

表1 照料者對精神分裂癥患者精神癥狀的應對方法 n=300

圖1 照料者對精神分裂癥患者精神癥狀的應對方法的示意圖

表2 照料者對精神分裂癥患者常見藥物不良反應的應對方法 n=300

圖2 照料者對精神分裂癥患者常見藥物不良反應的應對方法的示意圖

2.3 照料者健康知識知曉情況

照料者在如何保管藥物(45.3%)、婚育期間服藥注意事項(54.0%)、疾病對后代的影響(50.7%)以及幫助患者回歸社會(46.0%)等方面缺乏了解。部分照料者在精神分裂癥的不良影響(56.0%)、患者所服藥物(49.3%)、維持用藥的時間(48.3%)及與患者進行溝通交流 (47.3%)等方面的了解不充分。42.0%的照料者選擇了全部知道患者疾病診斷與性質,但在其他方面,照料者選擇“全部知道”的比例低于“不知道”和“部分知道”。見表3。

表3 精神分裂癥照料者健康知識知曉情況 n=300

2.4 照料者健康教育需求情況調查結果

在本次調查中,300名照料者對每項提問采用多選題進行回答。1)在教育途徑方面:210名(70.0%)照料者選擇通過醫生、護士作為獲取健康教育知識的途徑,25.7%的照料者選擇從網絡上獲取信息,52.7%照料者選擇了治療方案。2)在教育內容方面:122名(40.7%)照料者選擇“獲得疾病原因方面的知識”,158 名(52.7%)照料者選擇“治療方案”,112 名(37.3%)照料者選擇“用藥方法”。3)在出院后教育指導方面:164名(54.7%)照料者選擇“預防復發方法”,154名(51.3%)照料者選擇“日常注意事項”,127名(42.3%)照料者選擇“婚育注意事項”。4)婚育指導內容方面:138名(46.0%)照料者選擇“患者可否結婚”,144名(48.0%)照料者選擇“后代遺傳概率”,105名(35.0%)照料者選擇“生育注意事項”,103名(34.3%)照料者選擇“生育期間用藥”。5)在出院后教育形式方面:164名(54.7%)照料者選擇 “電話咨詢醫生”,120名(40.0%)照料者選擇“醫生上門指導”,118名(39.3%)照料者選擇“健康教育手冊”。

3 討論

通過本次調查結果發現,在精神分裂癥患者出現意志減退、幻覺妄想、消極行為、攻擊行為、違拗拒藥及反復外跑等精神癥狀方面的表現時,比較妥當的應對方式是“強制就醫”,作出這一選擇的比例分 別 為 18.7%、34.0%、50.0%、42.0%、18.7%及25.3%;在精神分裂癥患者出現錐體外系不良反應、消化道不良反應、鎮靜過度、心血管反應、體質量增加及睡眠障礙等藥物不良反應方面的病態行為時,比較妥當的應對方式是“及時就醫”,作出這一選擇的比例分別為 25.3%、28.7%、20.0%、34.0%、9.3%、16.7%。由此可見,照料者對患者病態行為了解甚少,常不能及時準確地辨認異常行為,故多選擇不良應對方式。筆者認為,照料者大多選擇不良應對方式的原因有以下幾個方面:1)精神分裂癥因其特有的病程特征,發病對患者親屬來說是一個強烈的精神刺激[1]。精神分裂癥患者親屬多采用消極應對的方式,而較少采用積極應對的方式,其心理健康狀況較差,且與應對方式密切相關[5]。隨疾病而來的沉重經濟負擔及社會的偏見、很可能影響照料者的心理健康狀況,從而導致照料者對患者的病態行為應對不當。國外Kate等[6]發現,對精神分裂癥所致壓力的應對技能水平影響著照料者的生活質量。2)照料者直接與患者接觸時間最多,患者的幻覺、妄想等精神病性癥狀及沖動毀物、傷人等暴力行為,使照料者常常感到精神緊張,出現焦慮、抑郁、擔心及恐懼等負性情感,加上社會對精神病患者的偏見,其家屬往往也會產生“恥感 (stigma)”和自鄙心理,甚至出現自殺念頭和行為,生活質量、身心健康和社會功能受到嚴重影響[7]。 Tan 等[8]對 150 名門診精神分裂癥照料者的研究中得出結論,約31.3%的照料者感到痛苦,33.3%的照料者存在令人沮喪的病恥感,因此,改善并提升服務及資源對于支持照料者而言非常重要。有關精神分裂癥疾病耗費的研究表明了其對于社會的負擔,但這類研究的外部有效性非常匱乏,并且為特定國家的數據采樣所決定[9]。由于精神疾病的特殊性,部分照料者常因患者疾病的恥辱感而主動放棄尋求外界的幫助,自行決定應對患者病態行為的方式,因而帶有一定的主觀盲目性。部分照料者囿于傳統觀念,甚至對患者進行打罵等極端的不良應對。3)照料者的文化程度多中等偏下,所接受的精神衛生知識非常有限,對患者常見病態行為不能正確辨認;部分照料者雖然意識到病態行為的嚴重性,但因經濟困難、就醫不便等客觀條件所限,導致應對不當。有研究[10]指出,照料者生存質量的下降可能與照料者負擔、缺乏社會支持、疾病病程以及家庭關系問題相關;此外,在發展中國家,照料者的生存質量受到照料者經濟負擔的影響。目前仍然需要高質量的研究以識別與生存質量相關的因素,并檢驗干預措施的有效性,以提高照料者的生存質量。

通過本次調查發現,照料者對常見精神衛生知識的了解知之甚少,尤其在如何保管藥物(45.3%)、婚育期間服藥注意事項(54.0%)、疾病對后代的影響(50.7%)以及幫助患者回歸社會(46.0%)等方面缺乏了解和認識。部分照料者在精神分裂癥的不良影響(56.0%)、患者所服藥物(49.3%)、維持用藥的時間(48.3%)及與患者進行溝通交流(47.3%)等方面的了解并不充分。在常見精神衛生知識的調查中,42.0%的照料者選擇了全部知道患者疾病診斷,但在其他方面,照料者選擇“全部知道”的比例相對“不知道”和“部分知道”而言明顯偏低。造成這種現象的原因可能是多方面的:1)社會對于精神病患者及家屬的偏見,給照料者的心理造成一定程度的負面影響,使得他們對患者的日常料理及獲取健康教育知識的主動性不強。同時,照料者經歷著極大的負擔并且處于潛在的精神疾病“高風險人群”之中。因此,他們需要綜合的干預以減少慢性精神疾病的發病率[11]。2)由于精神分裂癥的疾病特征,患者所服用的藥物常需要根據其病情演變而作出相應的調整,照料者在面對多種藥物時往往不知所措。3)精神科從業人員的自身業務水平高低不同,導致照料者獲取的醫療信息不一,他們對健康教育知識的正確理解存在一定差距。4)精神科目前的醫療資源非常有限,從業人員少、風險高、工作強度大,醫務人員的大部分精力多用于控制急性期患者,因而對于照料者的宣教力度及范圍不足。5)照料者由于各自的自身素質、文化水平及社會背景不同,對于精神疾病的治療及護理存在理解上的差異,對疾病的重視程度不一。國外同類研究[12]表明,疾病教育對于精神分裂癥患者的照料者來說,具有降低照料者負擔的顯著效應;由家庭主導的疾病教育課程應當被認為是精神分裂癥患者的一種治療策略。同時研究還表明了照料者經歷了照料性獲益(對患者的疾病變得更為敏感,明確了其生活的重點,并且具有更為強大的內心力量)。另有研究[13]則表明,那些經受更大負性的照料者也經受了積極的照料經歷。這此結果也提示精神科從業人員及照料者對常見精神衛生知識的掌握并不全面,為了使患者得到更好的治療及護理,有必要向照料者提供有效的健康教育,特別是需要加強上述多方面的健康教育宣教。

通過對照料者健康教育需求情況調查發現,在教育途徑方面,有70.0%的照料者選擇通過醫生、護士作為獲取健康教育知識的途徑。與于相芬[14]等報道的94%的患者親屬希望從醫務人員處獲得健康知識的研究結果相類似。在照料者看來,醫務人員具備醫學專業知識,在醫學領域里有特定的權威性,照料者仍然更多地傾向于選擇醫患之間這種傳統的交流方式。由于網絡的廣泛普及,部分照料者選擇了這一新的教育途徑,可能是導致本研究結果略低于于相芬等[14]研究結果的原因。這提示大家,可以通過網絡加強對照料者的健康宣教,加強全民精神衛生知識的普及。本研究中有52.7%照料者選擇了治療方案,表明大部分的照料者對于疾病的治療方案最為看重,這要求醫務人員要不斷更新知識,繼續接受醫學教育,根據患者的個體差異,擬定不同的、最優的治療方案,縮短治療時間,減輕家屬就醫的經濟負擔。

在出院后教育指導方面,照料者多側重于了解預防疾病復發的方法,而于相芬等[14]報道的患者家屬多側重于安全護理指導方面的教育知識有所不同。這一轉變提示醫務工作者,或許由于精神衛生知識的廣泛普及,患者家屬可能不再簡單地滿足于安全護理指導,轉而更多地對探究疾病演變規律而感到興趣。

在婚育指導方面,有48%及46%的照料者分別選擇了“后代遺傳概率”及“患者可否結婚”,提示家屬對精神分裂癥患者的婚育問題需求較為單一,照料者對患者生育期用藥指導及生活注意事項關注不足。多數家屬僅僅以能否生育健康的后代來判斷患者家庭功能的好壞,卻從另一側面忽略了部分患者仍然具有家庭功能的這一客觀事實。

出院后的教育形式方面,54.7%的照料者選擇了電話咨詢醫生,提示門診電話隨診仍然不失為較好的方式,這一結果與于相芬等[14]的研究結果相類似。

綜上所述,照料者對患者病態行為往往不能及時準確辨認,多數選擇不良應對方式,而且他們對常見精神衛生知識的了解及掌握不足,很有必要向照料者提供有效而全面的健康教育,特別需要加強網絡宣傳精神衛生知識的力度。

[1]Liu T Q,Ng C,Ma H,et al.Comparing models of mental health service systems between Australia and China:implications for the future development of Chinese mental health service[J].Chin Med J(Engl),2008,121(14):1331 -1338.

[2]Awad A G,Voruganti L N.The burden of schizophrenia on caregivers:a review[J].Pharmacoeconomics,2008,26(2):149-162.

[3]Pearce K,McGovern J,Barrowclough C.Assessment of need for psychosocial interventions in an Asian population of carers of patients with schizophrenia[J].J Adv Nurs,54(3):284-292.

[4]宋維真.明尼蘇達多項個性測查表使用指導書[M].北京:中國科學院心理研究所,1989:15.

[5]譚立文,劉鐵橋,李凌江.社區精神分裂癥病人配偶生活質量的對照研究[J].中國臨床心理學雜志,2001,9(2):97-99.

[6]Kate N,Grover S,Kulhara P,et al.Relationship of quality of life with coping and burden in primary caregivers of patients with schizophrenia [J].Int J Soc Psychiatry,2014,60(2):107-116.

[7]翟金國,趙靖平,陳晉東,等.精神分裂癥家庭功能和照料者生活質量的評價[J].中國神經精神疾病雜志,2007,33(2):100-102.

[8]Tan S C,Yeoh A L,Choo I B,et al.Burden and coping strategies experienced by caregivers of persons with schizophrenia in the community[J].J Clin Nurs,2012,21(17/18):2410-2418.

[9]Charrier N,Chevreul K,Durand Zaleski I.The cost of schizophrenia:a literature review [J].Encephale,2013,39(S 1):S49-S56.

[10]Caqueo Urizar A,Gutierrez Maldonado J,Miranda Castillo C.Quality of life in caregivers of patients with schizophrenia:a literature review[J].Health Qual Life Outcomes,2009,7:84.

[11]Lasebikan V O,Ayinde O O.Family Burden in Caregivers ofSchizophrenia Patients:Prevalence and Socio -demographic Correlates[J].Indian J Psychol Med,2013,35(1):60-66.

[12]Tanr?verdiD,EkinciM.The effectpsychoeducation intervention has on the caregiving burden of caregivers for schizophrenic patients in Turkey[J].Int J Nurs Pract,2012,18(3):281-288.

[13]Kulhara P,Kate N,Grover S,et al.Positive aspects of caregiving in schizophrenia:A review[J].World J Psychiatry,2012,22,2(3):43-48.

[14]于相芬,孫振曉,付云婕.精神分裂癥患者親屬應對方式、心理健康狀況及健康教育需求的研究[J].山東精神醫學,2006,19(1):17-20.