讓學生的科技創新夢想之花綻放

劉波+何文軼

小巧的個頭兒,齊耳的短發,恬靜的笑眼恰似一彎淺淺的月牙兒,銀鈴般的笑聲——她就是辛昱辰,北京市第十二中學學生,第十二屆“北京市青少年科技創新市長獎”獲得者。她聰慧:課堂上的內容、教材中的知識已不能滿足她,在她的大腦中,充溢著各種問號和奇思妙想。她好學:為了滿足兒時萌發的好奇心,也為了解決教科書所不能解答的疑惑,利用業余時間參加了物理等學科競賽的學習,并自學了高等數學和普通物理。用她自己的話說:“我對未知的東西有很大的熱情,并愿意為了解它們而不斷努力。”

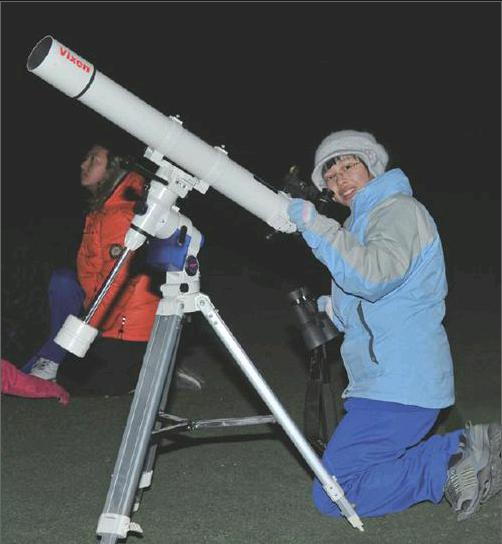

2012年7月,辛昱辰在中科院理論物理研究所、美國費米實驗室的老師們的引導下,與伙伴們通力協作、密切配合,利用真實的粒子物理實驗探測器和e-labs學習網站共同研究宇宙射線和分析來自歐洲日內瓦的強子對撞機的數據,獲得“團隊合作獎”。

辛昱辰作為第五批“翱翔計劃”學員,在清華大學化工系綠色反應工程與工藝實驗室的學習和研究中,在專家指導下,經過一年時間,獨立撰寫出了以“磷酸鐵鋰電極材料性能研究”為題的論文。2013年12月,憑借著系統、深入的研究成果,她在全國第十三屆“明天小小科學家”評獎活動中,獲得了二等獎。2014年1月,辛昱辰獲得第十二屆“北京青少年科技創新市長獎”,得到了北京市青少年科技創新活動的最高榮譽。在今年的高考中,辛昱辰以優異的成績實現了她的夢想——踏進清華大學!辛昱辰科技夢想之花的綻放,是十二中眾多學子實現夢想過程的一個縮影。

在學校“求真、崇善、唯美”教育理念的指導下,我們從學生的終身發展和全面育人的角度,提出以“創新驅動,實踐教育”為科技創新教育的核心理念。根據錢學森先生的“集大成,得智慧”的“大成智慧學”,制訂了學校創新教育的實施策略:著眼未來人才素養,遵循思維發展規律;構建創新課程體系,搭建實踐活動平臺;追蹤科技發展前沿,引領科技實踐探究;提升創新實踐能力,培養早期創新人才。

在學科教學中,我校努力挖掘學科知識中蘊含的科學方法素材,將創新教育滲透到學科教學之中。整合必修課程與選修課程,在初一至高二年級開展分層次、循序漸進、課內外相結合的開放式實踐教學,為學生提供內容豐富、超越“知識本位”的“學科中心”,逐步形成動態的、開放的課程與教學,穿越學科邊界。

通過開發研究性學習、通用技術、勞動技術、班會、社團活動、科技節、網絡在線學習等,整合并打通課堂內外、上課時間與業余時間以及學校內外的分割,穿越學習邊界。

整合各種社會資源,與著名院校、館所和公司共同成立了一個協同創新中心,通過協同創新中心的專家團隊,對學校創新教育體系進行總體規劃、組織協調、資源保障和教師培訓等工作,確保創新人才培養行動的高效實施。我們合作開發優質高端的科技創新校本課程,系統培養學生的創新精神。同時,我們搭建了一個多功能網絡交流平臺,帶動和促進周邊學校的科技創新人才培養工作的發展。我們還與臺灣的相關大學合作,定期組織學生到臺灣學習實踐。

形式多樣、富有特色的科技創新教育,成為我校引導學生形成積極的自主學習態度、提升多元智能、掌握系統思維方法、發展有效學習策略、獲得超常創新能力的重要途徑。為實現學校“素質全面,學有特長,勇于創造,和諧發展,有國際視野”的育人目標,為培養有社會責任感、創新精神與實踐能力的十二中人,我們的科技創新教育將在不斷的實踐探索中,努力實現跨越式發展!endprint