“移步而不換形”引起的波瀾

張頌甲

梅蘭芳主張京劇改革要“移步而不換形”

我和梅蘭芳的結識始于60多年前的1949年11月。那時,全國尚未完全解放,毛澤東主席在天安門城樓剛剛宣布了“中華人民共和國中央人民政府成立了”!梅蘭芳作為代表從上海來京出席了全國政協會議和開國大典。會后,他在京作了幾場公演。在返滬途中,又應他的好友、天津市文化局局長阿英(錢杏)之請,在天津作短暫演出,他在津受到熱烈歡迎。

就在那一年,22歲的我離開母校北京師范大學進入天津《進步日報》(原天津《大公報》)做了一名記者。我在學校時就酷愛京劇,抗戰時期在大后方四川國立中學讀書時,還曾與同學排演過京劇《捉放曹》的一折。梅蘭芳自然是我心儀已久的偶像。當我得知梅蘭芳到津的消息后,多么想一睹大師的風采啊!于是,我便向報社采訪部主任李光詒(后任北京《大公報》副總編輯)請纓,去作一次采訪。當時,有的老同志對我這個初出茅廬的小伙子能否很好地完成這次訪問曾表示善意的質疑,更激勵我決心搞好這次采訪。

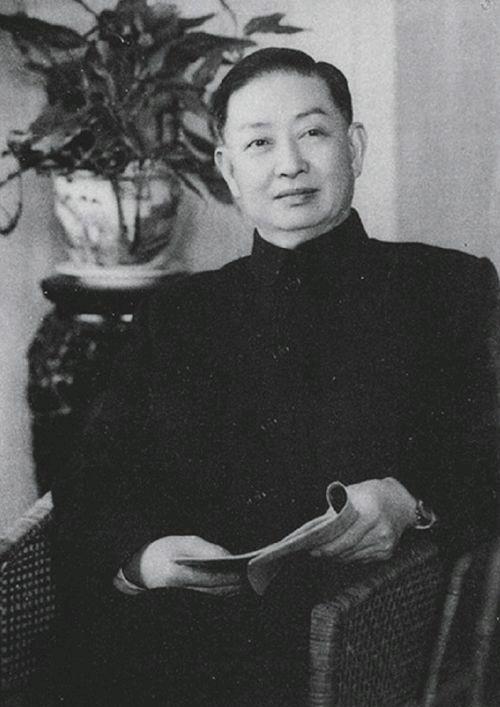

1949年11月2日下午,我前往天津解放北路,在靠近海河的一所公寓里見到了梅大師。他身著深灰色西裝,容貌光彩照人。那年他已經56歲,在北京接連演出十場營業戲和一場義務戲,但精神一直很好。當他看到記者時,毫無架子,笑容可掬地和我握手。

“您多少年沒在天津登臺了”?我問。

“有十四五年了吧”!他感慨地說。

他先從參加人民政協談起。對于能參加盛會,感到非常興奮,他說:“這是有史以來中華民族大團結的大會,各黨派、各民族、各階層的代表齊集一堂,共論國家大事,大家可以自由發表主政建國的各種意見,發揚了真正的民主作風……”

交談不久,他的秘書許姬傳先生也參加進來并不時插話。

慢慢的,我們的話題轉到京劇改革和京劇藝人改造問題上來。一談到本行,梅大師頗有主見地打開了他的“話匣子”。

他認為,時代變了,進入新社會,舊藝人需要改造是不成問題的,任何人不改造、不進步就一定落伍。雖然這是一件很艱巨的工作,在人民政府的大力幫助下,絕大多數藝人從此將走上新的道路,看到這一點,他個人更感到由衷的高興。

說到這里,一股發自內心的興奮浮現到他的臉上。

談起京劇的改革,他沉吟了一會兒。“京劇的改革又豈是一樁輕而易舉的事”!他認為,京劇作為古典藝術,應該保留它的傳統魅力。如果進行改革,也要保存它固有的規范和程式,只能漸進,不能冒失地大動手術。他說:“我以為京劇藝術的思想改革和技術改革最好不要混為一談,后者(技術)在原則上應該讓它保留下來,而前者(思想)也要經過充分的準備和慎重的考慮,再行修改,才不會發生錯誤。因為京劇是一種古典藝術,它有幾百年的傳統。因此,我們修改起來也就更得慎重,改要改得天衣無縫,讓大家看不出一點痕跡來,不然的話,就一定會生硬勉強,這樣,它所達到的效果也就變小了。”他特別強調,“俗話說‘移步換形,今天的戲劇改革工作卻要做到‘移步而不換形”。

聽了梅大師這番京劇改革的主張,使我眼前為之一亮。

他列舉蘇聯藝術家西蒙諾夫的話來印證:“最近來華訪問的蘇聯文化科學藝術代表團團長西蒙諾夫對我說,中國的京劇是一種綜合性藝術,唱、念、做、打、舞合一,這在外國是很少見的。它既是古裝戲,在形式上就不要改得太多,尤其在技術上更是萬萬改不得的。”

梅大師告訴我,他一向在致力著的京劇改革工作,無論在場面、音樂、劇情各方面隨時都在修改。比如,在《蘇三起解》里不把崇公道說成是十足的好人,而加強渲染他的同情心;在《霸王別姬》中,略減低“楚國歌聲”的反效果;在《宇宙鋒》劇中,把趙忠的自刎改為被誤殺,等等。這是一些初步的小改小革,還不能令人滿意。

他承認京劇界的溝通聯系做得還不夠,今后需要加強團結,互相砥礪,攜起手來,使京劇成為團結教育人民,為人民所歡迎的藝術。

接著,他還就編寫新京劇、如何練“武把子”硬功和是否繼承“踩蹺”苦工等發表了意見。

一篇訪問記給梅蘭芳捅了“婁子”,一時被困津門

和梅大師的談話一直在親切、和藹的氣氛中進行。他并不因我是一個青年記者而加以怠慢,相反,談話都是深入淺出,循循善誘,使我如沐春風,獲益良多。不知不覺間,時鐘已敲打了四下,我不便多打擾了,因為再過四個小時,他就要在天津中國大戲院登場演出了。我起身告辭。那時沒有照相機,未能與大師合影,是為遺憾,只請大師親筆簽名留念。大師和許姬傳先生送我到門口。

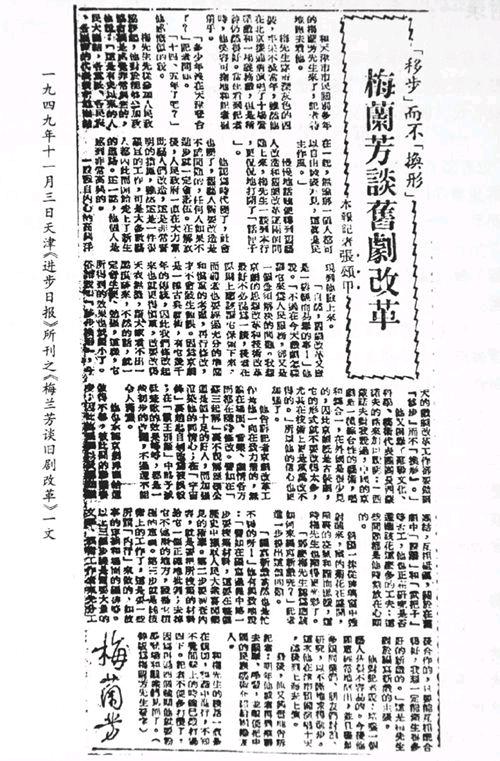

當晚,我寫出《“移步?”而不“換形”——梅蘭芳談舊劇改革》的訪問記,刊于次日(11月3日)《進步日報》第三版。文末刊登了梅大師的簽名。

大約過了五六天,梅大師在天津演出已經結束,正準備返滬。不料,事起突然,天津市文化局局長阿英、副局長孟波把我叫到局里,告訴我這篇訪問記發表后,在北京引起軒然大波。一些名家如田漢、阿甲、馬少波等認為這是在宣揚改良主義觀點,與京劇革命精神不相容,他們已寫出批評文章,要刊登在報紙上。后來,是周恩來總理(一說陸定一)考慮到梅蘭芳是戲劇界一面旗幟,在全國人民心目中很有影響,于是出面予以阻止,建議由天津市妥善處理。梅大師因為捅了“婁子”,暫時不能離津。

面臨如此變故,最于心不安的是我這個“始作俑者”。過了兩天,我懷著歉疚和不安的心情,再次登門看望梅大師。

梅大師從阿英局長處得知不幸消息后,精神緊張,心緒不寧,他坐臥不安,不知如何是好。一位從舊社會走來的藝人,剛剛進入新社會,就遭此打擊,他如何承受得了!我看他容貌有些憔悴,也瘦了一些。他焦急并帶有埋怨地說:“那天我只不過隨便和你說說,沒想到那么快發表,又那么快惹來許多麻煩……”endprint

我歉意地說:“這事應由我承擔責任。您可以寫個聲明,說那個觀點本出于張某人,是記者強加給您的,與您無關。然后,我寫個檢討,承擔責任。”許姬傳先生沉吟半晌說:“不好,那樣反而會愈描愈黑,讓人感覺到梅先生膽小怕事,推脫責任,不虛心認錯。”他接著說,“不如由我出面寫篇東西,講明那天記者來訪,梅先生有事,只說了幾句就走了,對于‘移步的觀點,本是許某人所說,應由我負責。”對此,梅大師和我都覺得這樣處理也不妥。三人琢磨半天,終無良策。大師這次計劃只演出7場,原定11月10日返滬,現在被此事纏身,等待處理,被困津門,一困就是半月。

梅蘭芳被動作檢討,自己收回成命,度過這一關

那些天,不僅梅大師惴惴不安,我作為當事人,也是煩悶不已。我當即向報社社長孟秋江(《大公報》名記者、后任香港《文匯報》社長)、采訪部主任李光詒匯報了有關情況。孟社長安慰我說:“記者如實報道是沒有責任的。”話雖如此,我總覺得稿子未經梅大師審閱,也未經文化局領導審查,就貿然見報,事情辦得不妥。

又過了幾天,阿英局長電話告訴我:“梅先生的問題好解決了。”讓我一同去梅大師寓所。

阿英對梅大師說,為解決這個問題,準備由天津市劇協出面,召開一個舊劇改革座談會,請天津市知名人士參加,也請梅、許二位先生參加,頌甲自然也要參加,大家可以就梅先生的觀點提出不同的看法(當時未用“批評”、“批判”這類詞),梅先生也可重新修正一下自己的觀點(未用“檢查”、“檢討”這樣的詞)。然后將座談記錄在《進步日報》全文刊登,由《天津日報》轉載,這事便可告一段落,梅先生會后可以返滬了。

梅大師聞訊,心里像一塊石頭落地一樣,頓時有如釋重負之感。當然,檢查是必須做的,對于朋友們的苦心安排,他只能欣然接受。這個辦法不僅解了梅大師的燃眉之急,也使我這個涉世未深、缺少經驗、被牽連進去的記者得以解脫。梅大師和我都感到喜出望外。

1949年11月27日下午,座談會召開。在市劇協主席何遲致辭后,第二位就是梅大師發言。他站起來作檢討說:“我很高興在南下前期還有這樣一次集會。我也很感謝大家在這回演出中給我以很多幫助。”在涉及發言主題時,他說:“關于劇本的內容與形式問題,我來天津之初,曾發表過‘移步而不換形的意見,和田漢、阿甲、馬少波諸先生研究的結果不同,他們覺得我那意見是不對的。我現在對這個問題的理解是,形式與內容不可分割,內容決定形式,‘移步必然換形……”大家都靜靜地聽他發言。只見他沉著穩重,談吐大方,講話像在舞臺上的唱腔、道白一樣,字正腔圓,娓娓動聽。講話完畢,阿英局長帶頭鼓掌歡迎,與會者都熱烈拍起掌來。今天看來,大師的檢討可以說“很不深刻”,只是表了個態而已。當時,新中國剛剛成立,大師的思想還沒有經過“左”的思潮洗禮,所以他可能感到他的主張并沒有什么錯誤,也并不知道為何獲罪?在很大的壓力下,他只能糊里糊涂地認個錯,借以收場。他發言后,南開大學文學院教授華粹深、作家方紀等人相繼講話,對梅大師做了與人為善、和風細雨式的批評。會場氣氛相當溫和,不像此后在歷次政治運動中批斗會那樣激烈,沒有讓梅大師感到難堪。最后,梅大師站起身來,頻頻點頭向大家致謝意。

直到萬家燈火時分,座談會才結束。次日(11月28日)晚8時多,我到車站送梅大師、許姬傳先生和梅大師的弟子言慧珠登上了去滬的火車。三天后,即11月30日,座談會全文發表在《進步日報》第一版和《天津日報》第四版上。在記錄稿的最后,我加注了一段文字:“本報記者前請梅蘭芳先生發表對舊劇改革意見,因時間倥傯,訪問記錄未遑經梅先生審閱,其中內容或有與原意出入處,特向梅先生致歉。”

系鈴人自我解鈴后,雖無人再追究,但梅蘭芳的一生并不輕松

對這次批評,除在天津開了一個會外,中央未讓媒體做任何報道,因此,知道此事的人并不多。天津會上只有幾位婉轉地提了點意見,輕打輕放,幾乎是不露聲色。梅大師當場“收回成命”,由系鈴人自己解鈴,無傷大雅。至此,這次風波似乎已畫上了一個圓滿的句號,后來再無人提起,也沒有人再議論這一命題,漸漸地被人們淡忘了。

通過這次風波,我和梅大師倒是結下了“患難”友誼。他每次到天津來演出,都打電話約我到劇院后臺見面,他邊化妝邊與我敘談,很是親切,并由許姬傳先生陪同我在劇場前排加座看戲。

此后,因工作變換,和梅大師的直接聯系漸漸減少,但我始終通過各種渠道關心著大師的一切。我偶爾寫點兒有關京劇的小文章寄呈梅大師和許姬傳先生教正。

回首60年前的這場風波,對梅大師來說,當然不是一件好事。因為在全國解放之初,他是滿腔熱情地擁抱革命,積極投身于戲劇改革運動中的。不曾想,剛剛參加到革命行列中來,就被狠狠地“蟄”了一下。這和他的和善、溫良、恭儉、謙讓性格對照,無疑是完全出乎他的預料,形成極大的反差。我能看出,那時他心里是充滿了后悔、懊惱、著急和迷茫情緒的,著實愁苦了一陣,讓他領教了“左”傾思想的無情和厲害。

這場風波對他后來的涉身處事來說,又未嘗不是一件“好事”。從新中國成立后梅大師的整個經歷來看,自那次以后,可以說是一帆風順。因他謹言慎行,再未受到政治風雨和風浪的侵襲與沖擊。在土改、“肅反”、審干、思想改造、“三反”、“五反”、整風、反右等一系列政治運動中,他都能安然度過,這或許得益于解放初期的那次“教訓”。

縱觀梅大師從新中國成立后直到逝世前,他雖然還不至于“噤若寒蟬”,但總是讓人感到有些“沉默寡言”。自那次天津風波后,好像再沒有聽到他關于京劇改革的任何理論觀點和獨到見解了。因為多年以來,一直沒有人再提起,大師也未再次重申自己的主張,他的言路受到堵塞和扼殺,這對京劇的發展和進步來說,不能不說是巨大的損失。

1961年夏,大師因心臟病住院,周恩來總理特地從北戴河趕回北京探視。1961年8月8日,大師不幸在阜外醫院逝世,享年68歲。國務院副總理陳毅擔任治喪委員會主任,8月10日隆重地舉行了追悼大會,各界政要和各界代表人士2000多人參加了悼念會,國家主要領導人都送了花圈以示哀悼。參加公祭和遺體告別的還有各國駐華使節和外交官等。作為一位藝人,受到了前所未有的殊榮。

至今仍令我百思不得其解的是,梅大師提出“移步而不換形”主張后,幾十年來再無人提及,好像大家都唯恐避之而不及。且不說梅大師主張本身就是真知灼見求之不得,從貫徹“百花齊放、百家爭鳴”方針來說,再無人加以闡釋和論述,也是很不正常的。

“文革”“旗手”把梅蘭芳的主張評為反對京劇改革的“第一株大毒草”

誰也沒有料到,事隔17年后,這件似乎已被忘懷的事情又被翻騰出來。人們不會忘記,那場史無前例的“文化大革命”是從所謂京劇改革開始的。那位自封為京劇革命的“旗手”,揚言搞京劇革命幾十年來,曾不斷地受到阻撓和破壞;她還無中生有、煞有介事地說,早在解放之初,就有人“發難”了。她拼湊出有所謂“三株大毒草”,梅蘭芳通過張某人的手筆發出的“移步而不換形”論有幸榮登“榜首”,是為第一株!而另兩株是孟超的“有鬼無害”論和吳晗的“海瑞罷官實為彭德懷翻案”論。

此時,梅大師已作古。紅衛兵為此曾幾次沖入梅家,揪斗家人,有一群紅衛兵甚至扛著鐵鍬到北京西郊萬花山要挖梅大師的墳。所幸,周總理曾指示梅蘭芳的墓碑要精心設計,因“文化大革命”使設計方案擱淺,梅墓遲遲未立碑,紅衛兵找了半天,沒有頭緒,才悻悻而去。

至于我所在的北京《大公報》早在50年代即被中央明確為“財經黨報”(中共中央文件:“《大公報》是黨在財經工作方面的公開報紙”)。報社人員全部轉變為經濟工作人員,與文學藝術界逐漸斷絕了聯系,我和梅大師更是難得謀面了。因此梅大師的追悼會我也無緣參與。大公報社原屬國務院序列,在“文化大革命”中因周總理無暇顧及,便劃歸北京市代管,名義上由“首都工人解放軍毛澤東思想宣傳隊”管理,實際上是軍管,大公報社全體人員都被關入舊市委黨校,按軍隊連、排、班編隊,天天搞運動,時時大批判,弄得人人自危。

一天,兩位軍人在第三分指揮部二連領導陪同下很神秘地把我叫到一間辦公室,審問我和梅大師的關系,令我將當年密謀反對江青的事情交代清楚。我除了詳細交代采寫稿件的經過外,著重說明:1953年,隨著《進步日報》由津遷京,恢復為北京《大公報》。按照中央級報紙分工,《大公報》由綜合性報紙改為財經黨報,全體編輯記者都轉為宣傳財經的新聞從業人員,我這個文藝記者也被動地轉業為財經記者。從此,我不僅與梅大師逐漸失去了聯系,和整個文藝界也不再聯系了。由于我與戲劇界絕緣,再沒有這方面的采寫活動了。連面都難得一見,何談“密謀”?他們再三審問,見我始終交代不出什么新材料來,只好作罷。后來,他們不再找我,這事也就不了了之了。

改革開放后的1995年,為懷念梅蘭芳大師,我和妻子韓嶸曾到梅大師的故鄉江蘇省泰州訪問。泰州市人民政府在梅大師祖居鮑家壩隔水相望、四面環水的鳳凰墩上,興建了古色古香、風格典雅的“梅蘭芳史料陳列館”,舊宅與梅蘭芳紀念亭、梅蘭芳漢白玉大理石塑像組成了一個完整和諧的建筑藝術群。陳列館館長劉華熱情接待了我們,我把當年所寫的訪問記和座談會記錄稿等影印件相贈,當即被展入陳列廳中。我隨后到梅大師塑像前與大師合影,表示崇高的敬意和深深的懷念。

(編輯 王 雪)

(作者是原北京《大公報》夜班總負責人、《經濟日報》原副總編輯)endprint