智能汽車安全嗎

王元元

炎熱的夏天,車內溫度有時可高達70攝氏度,很多人都曾感受到打開車門熱浪襲人的煎熬。如今,隨著汽車智能化的發展,車主可以通過遠程化操作提前打開車內空調,待車內涼爽時再去開車。不僅如此,車主還可以利用手機遠程遙控,開關車窗,檢查汽車是否上鎖,查詢汽車所在位置。

這些僅僅是汽車智能化“萬里長征”的第一步。自主導航、自動停車、無人駕駛,這些曾經只出現于科幻電影中的場景,正隨著技術改進一步步變為現實。當然,伴隨著汽車智能化程度的提高,安全風險也逐漸凸顯。

智能化成趨勢

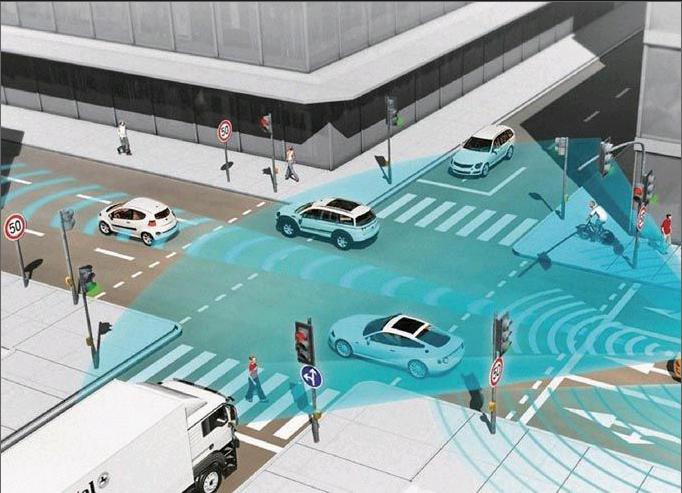

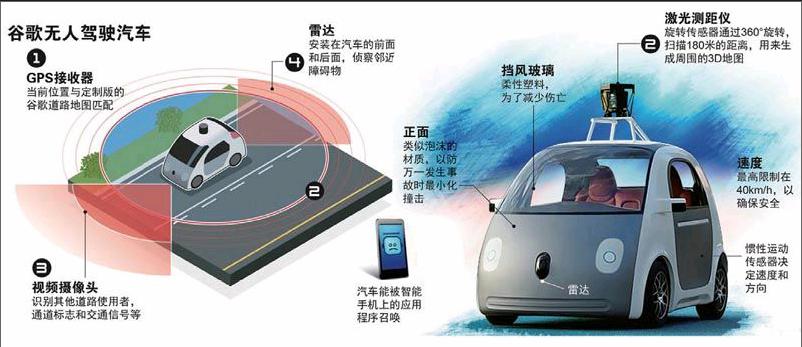

智能汽車是以傳統汽車為基礎,加裝傳感器(雷達、攝像)、控制器、執行器等設備,通過車載傳感系統和信息終端實現與人員、車輛、環境的智能信息交互,使汽車具備感知能力,最終實現替代人操作駕駛。

簡單來說,智能汽車就是將由人和機械控制的部分功能乃至全部功能交由信息系統來處理,將人從汽車操作中解放出來。

2011年7月,美國內華達州議會通過一項決議,要求政府制定無人駕駛車輛交通規則。一年后,內華達州成為全球首個允許自動駕駛汽車合法上路的地區。這被視為智能汽車領航未來汽車行業的一個標志。

目前,智能汽車正形成一股業界熱潮。

奔馳在2013年推出與其車型互聯的Pebble智能手表,可通過振動提醒駕駛員前方的交通事故、道路修繕以及拋錨車輛等實時路況信息;奧迪則推出一款基于安卓系統的車載平板電腦,可通過車內無線網與其他乘客互動,并為乘車者提供導航、網絡瀏覽等功能;福特宣布了一系列車載智能系統發展計劃,包括導入MyFord Touch、發布九款基于Applink平臺智能電話應用等。

更多的IT廠商也開始布局這一領域。蘋果在2013年6月的全球開發者大會上宣布了全新的“iOS in the Car”計劃,期望將 iOS7全面整合到各大主流汽車廠商的車載系統之中,讓汽車駕駛者將iPhone的功能投射到車載屏幕上;谷歌在2014年1月7日宣布成立“開放汽車聯盟”,目標是將Android系統以有針對性的方式融合到車內娛樂系統中。

在國內,阿里巴巴與上汽集團就“互聯網汽車”戰略合作,充分集成阿里“YunOS”操作系統、 阿里巴巴大數據、高德導航、阿里云計算等資源和上汽集團的整車與零部件開發、汽車服務貿易等資源;騰訊發布車聯網硬件結合產品路寶盒子與騰訊路寶 APP,能夠提供傳統的地圖導航功能,還可通過云端計算產生出對用戶有用的數據。

相關數據顯示,近年來汽車產業領域超過90%的創新都與汽車智能化系統相關。“智能汽車最終會成為繼電腦、手機、電視之后的又一重要的網絡終端。”360網絡安全攻防實驗室工程師劉健皓告訴《瞭望東方周刊》。

網絡帶來的困擾

國外大量研究表明,在智能汽車的初級階段,通過先進智能駕駛輔助技術,有助于減少50%~80%的道路交通安全事故;如果實現無人駕駛,甚至可以完全避免交通事故。但這并不意味著智能汽車不存在安全風險。

車載信息服務產業應用聯盟秘書長龐春霖告訴本刊記者:“目前大多數智能汽車都是采用將汽車接口接入互聯網,這同時就把互聯網方面的風險引入到了汽車層面。”

智能汽車接收的數據既包含從云端下載的內容,又有網絡連接端口處植入汽車網絡的數據,而智能汽車發出的數據也需要在云端進行處理,這就大大增加了汽車網絡遭受黑客攻擊的風險。

“汽車實現了與外部的網絡連接,也為病毒木馬入侵打開了方便之門,使黑客找到了網絡攻擊的入口,控制車輛、竊取隱私。”劉健皓說。

智能汽車存在安全隱患的另一個主因源自外部攻擊,主要通過入侵智能汽車的外部連接設備來實施。此外,外部攻擊還存在多種方式,如向與汽車連接的智能手機植入病毒,通過網絡連接將病毒傳導至汽車,進而影響汽車信息系統正常運行;通過發掘智能手機應用程序存在的漏洞并加以攻擊等。

“目前的智能汽車都有遠程控制的功能,這也為黑客或其他不法分子利用技術手段非法遠程控制汽車提供了可能。”行業研究機構易觀國際市場分析師潘葳告訴《瞭望東方周刊》。

美國研究人員就發現,黑客通過胎壓力監測系統 (TPMS)可以偽裝TPMS壓力報告消息,隨時點亮警報燈;并且一些攻擊者利用逆向工程技術,通過解析通信及信息終端,開發出了針對特定車型的入侵代碼和可執行代碼。

未來,用戶在智能汽車上會有很多網絡操作,如觀看視頻圖片、收發郵件等,這些都隱藏著被病毒感染的風險。

當然,也有業內人士認為,將智能汽車的安全風險完全歸咎于網絡連接有失偏頗。“智能汽車的安全一方面是汽車本身的安全問題,另外一方面是網絡安全的問題。現在越來越多的人將汽車作為互聯網的入口,但作為一個交通工具,汽車本身的安全更加重要。”北京英維塔科技有限公司聯合創始人許永碩對本刊記者說。

暗藏的安全風險

2014年7月,360公司發現特斯拉汽車應用程序存在設計缺陷,攻擊者利用這個漏洞可遠程控制車輛,實現開鎖、鳴笛、閃燈等操作,并且能夠在車輛行駛中開啟天窗。

無獨有偶,國外媒體報道:兩位專業黑客曾輕而易舉地攻克豐田普銳斯以及福特翼虎的核心操作系統,隨意篡改剎車、加速以及轉向等指令。

“智能汽車因為處于初級階段,普及率及智能化程度都不高,所以安全問題還沒有引發足夠關注。”潘葳說,智能汽車帶來的安全風險包括威脅人身安全。

“拿傳感器來說,在復雜的使用環境下,如果傳感器功能失效,會造成一系列安全問題。”龐春霖說。

中國工程院院士郭孔輝曾透露,目前智能汽車上至少有超過80個智能傳感器,每天向智能汽車云端傳輸的數據達到100兆,這些數據涵蓋了汽車和駕駛者個人的各類信息,包括汽車的硬件配置、軟件信息、汽車位置、車輛操作記錄、車主駕駛習慣等。

如果這些私人數據被盜,攻擊者可以對用戶形成較為精準的形象素描,進而實施深層次騷擾,如利用行車信息向用戶發出惡意廣告,利用車輛軟硬件信息與用戶操作習慣實施網絡攻擊等。

智能汽車信息系統如果被病毒感染、被黑客攻擊,出現拒絕服務、失去控制等狀況,將影響用戶人身安全。有些安全漏洞甚至會削弱關鍵系統的安全性,將乘車人、外部行人和周邊環境置于危險當中,可能導致駕駛途中突然熄火、車輛行駛中被黑客控制肆意改道等。

還有一些非關鍵安全系統受影響將導致汽車拒絕服務或進行不必要的操作。如造成剎車失靈、選擇性爆破輪胎、停止發動機,而且有可能繞過基本的網絡安全保護,在車內惡意橋接兩個內部子網。

2013年,美國曾對72款車輛的主動安全系統進行了測試。時速20公里時,絕大部分車都可以識別追尾風險而及時處理;當時速到達70公里,只有兩款車能夠識別追尾風險;時速達100公里時,所有車輛都失效。“這是目前電子信息技術還無法解決的瓶頸。”龐春霖說。

不過,也有專家認為,智能汽車的安全風險被人為夸大。“雖然說智能化是現在汽車的整體趨勢,但是汽車的智能化還遠沒有涉及對車的控制,沒有做方向盤、剎車等各方面的智能設計,還是人在開車,屬于可控范圍。”國內某汽車品牌安全系統工程師陳音對本刊記者說。她認為,至少在10年內,自動駕駛的智能汽車還不會量產。endprint