柴可夫斯基小提琴協奏曲及音樂演奏分析

王惠

【摘要】柴可夫斯基的小提琴演奏作品為數不多,但是從其作品的藝術內容以及他在小提琴演奏藝術的歷史和演奏實踐中所扮演的角色來看意義深遠。

【關鍵詞】柴可夫斯基;小提琴協奏曲;音樂演奏;創作歷程

一.柴可夫斯基的小提琴演奏創作及作品簡明綜述

除了一首小提琴協奏曲,這位偉大的俄羅斯作曲家還創作了5首由鋼琴或樂隊伴奏的小提琴演奏曲目。他的第一首小提琴演奏作品是獻給Ⅱ奧埃爾的《憂郁小夜曲》(1875)。那時人們在這首作品中看到與芭蕾舞劇《天鵝湖》音樂的某種共同之處,發現了其藝術形象的相似性。這種藝術形象充滿著若有所思的悲傷、幻想和憂郁的心境。

第二部小提琴演奏作品是獻給M.科捷克的《圓舞曲一諧謔曲》(1877)。這是一首卓越的小提琴作品,也是小提琴最難演奏的曲目之一。其中可以找到獨特的連頓弓弓法的使用、技藝高超的樂句和典雅的節奏。樂曲的中間部分是激情高亢的抒情旋律的頂峰。俄羅斯著名的小提琴家B.B.別澤基爾斯基還根據這首樂曲創作了《圓舞曲一諧謔曲》改編曲。

柴可夫斯基還有由三首不同性質的樂曲組成的一部作品,被作曲家稱作《回憶一個可愛的地方》。這些樂曲是作曲家在布賴洛夫的H.中.馮·梅克的莊園于1878年夏天創作的。他自己承認,在莊園的那些日子是他生命中最幸福的時光。

第一首樂曲——《沉思》,起初是用來作小提琴協奏曲的第二樂章的,但是這首樂曲規模太大。最終,柴可夫斯基則為協奏曲寫了一首坎佐內塔,作為二樂章。

第二首樂曲——《旋律》,室內樂風格的作品,高亢且充滿抒情意味,帶有憂郁的色彩。這是抒情文藝作品體裁的范例。

第三首樂曲——《諧謔曲》,和前一首樂曲詩意的描寫相比更加高亢鮮明。演奏此曲要求技術高超,自由掌握弓法,來變換動感強勁的色調。

另外還應當提到柴可夫斯基的室內樂作品。這些室內樂作品就像真正的音樂劇一樣充滿著深刻的哲學內涵。這些曲目分別是三首弦樂四重奏;鋼琴三重奏以及由兩把小提琴、兩把中提琴和兩把大提琴合奏的六重奏《佛羅倫薩回憶》。

第一首弦樂四重奏創作于1871年,第二首1874年,第三首1876年(為紀念.勞步而作)。所有的四重奏都是古典主義風格的四段結構。鋼琴三重奏則是獻給偉大的藝術家——H.r.魯賓斯坦(Ⅱa MⅡT b B eⅡH K o r o x yⅡo攫H H K a),它于1882年創作完成。鋼琴三重奏由兩部分組成,其中第二部分用變奏曲式寫成。六重奏《佛羅倫薩回憶》完成于1892年,從主旋律特征來講近于組曲體裁。

二.小提琴協奏曲的創作歷程.音樂形態.創作理論及表現手法

柴可夫斯基的小提琴協奏曲不僅對俄羅斯弦樂的發展史,乃至對整個世界弦樂藝術的發展都有著重要意義。

19世紀小提琴協奏曲體裁由兩線發展并有兩類:炫技的演奏和改編為交響樂伴奏的。在西歐音樂中改編為交響樂類型的最佳范例就是貝多芬和勃拉姆斯的協奏曲。在俄羅斯音樂中這種類型的協奏曲之前從未有過。

因此1878年柴可夫斯基小提琴協奏曲的創作是一件非常重要的事。協奏曲體現了對這種體裁的真正改革,他提出了新的藝術形象——抒情的、諧謔的、敘事的、舞蹈的。這與使用新的表現手法和樂器演奏方法是緊密相關的。

對柴可夫斯基作曲風格的演變起重要作用的是器樂協奏曲體裁。他的創作理論的基本原則形成于1875年創作的《第一鋼琴協奏曲》。

作為一位交響樂作曲家,柴可夫斯基以交響樂的發展原則作為創作小提琴協奏曲的基礎。同時他借用了民族小提琴演奏文化的優良傳統:即興創作、呼吸的廣度、舞蹈體裁因素的使用。整體來講,小提琴協奏曲糅合了最好的歐洲音樂成果、民族音樂基礎和柴可夫斯基固有的抒情體裁交響樂的做法。

作曲家全新地展示了樂器的抒情和獨特的音色特點。他使用了新的獨創的弓法(其中,在連接音部和結束段,在第一部分展開部和終曲開始時使用了特殊的弓法和表達手法)。

柴可夫斯基小提琴協奏曲的首次演出非常有趣。

人所共知,小提琴家約瑟夫·科捷克和利奧波德·奧埃爾給柴可夫斯基對小提琴的看法影響深刻。科捷克直接參與了協奏曲的創作。柴可夫斯基在俄歷3月27日(4月8日)給出版者Ⅱ.M.尤爾根松的信中宣布:協奏曲只能由科捷克修正,因為他是一位好的音樂家的同時又是一位出色的小提琴家。

柴可夫斯基希望科捷克成為協奏曲的第一位演出者,但是科捷克“…一膽怯并打消了在彼得堡演奏我的協奏曲的念頭, ‘同時這是他真正的職責,因為他的責任就是小提琴獨奏部的演奏…一”。

3.索雷和奧埃爾(協奏曲是獻給他的)也拒絕演奏協奏曲。柴可夫斯基取消了出售獻給奧埃爾的協奏曲第一版,并決定將其獻給有勇氣演奏它的人——A.布羅茨基。1881年12月4日布羅茨基在r.里希特的指揮下在維也納音樂廳與樂隊演奏了這部作品,在俄羅斯第一次演奏是1882年8月在M.K.阿爾塔尼的指揮下進行的。柴可夫斯基贈予他一張帶有簽名的照片,上面寫道:“贈予被人認為不可能演奏的協奏曲的復活者,感激的n.柴可夫斯基”。

接下來幾年,在許多歐洲國家演奏了這部作品的同時,布羅茨基成為協奏曲的主要宣傳人。之后包括捷克小提琴家K.哈利爾在內的許多著名小提琴演奏家將協奏曲納入自己的演奏曲目。

奧埃爾后來改變了自己的觀點并于1893年5月在慕尼黑演奏了這部協奏曲,而在莫斯科演奏則直到1894年2月。同時在對小提琴獨奏的演奏樂譜中,也做出一些改變(在結束段、展開部和第一部分的華彩段;第二部分和終曲),之后他也完成了協奏曲的編輯。后來他在《小提琴經典作品演繹》(M H T e pⅡp e T a II H jI Ⅱp o H 3 B eⅡe H H前c K p HⅡH q H o前KⅡa c c H K H)中講述了自己關于協奏曲演奏的一些想法,特別指出了小提琴協奏曲的獨特性、原創性和巨大的藝術意義。

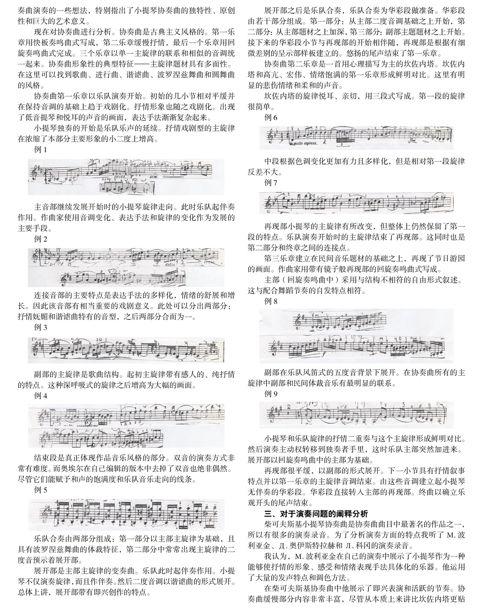

現在對協奏曲進行分析。協奏曲是古典主義風格的。第一樂章用快板奏嗚曲式寫成,第二樂章緩慢抒情,最后一個樂章用回旋奏嗚曲式完成。三個樂章以單一主旋律的聯系和相似的音調統一起來。協奏曲形象性的典型特征——主旋律題材具有多面性。在這里可以找到歌曲、進行曲、諧謔曲、波歲涅茲舞曲和網舞曲的風格。

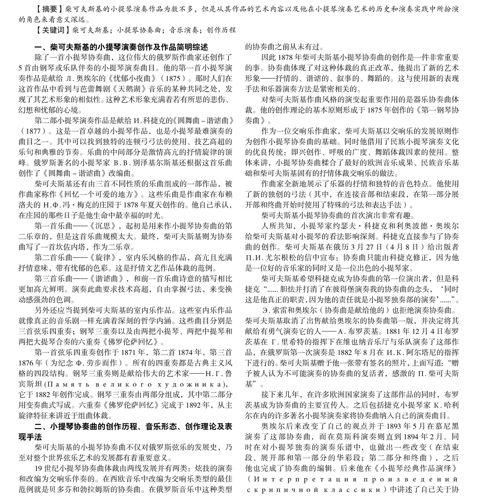

協奏曲第一樂章以樂隊演奏開始。初始的幾小節相對平緩并在保持音調的基礎上趨于戲劇化。抒情形象也隨之戲劇化。出現了低音提琴和悅耳的聲音的畫面,表達手法漸漸復雜起來。

小提琴獨奏的開始是樂隊樂聲的延續。抒情戲劇型的主旋律在濃縮了本部分主要形象的小二度上增高。