基于城鄉統籌的農村土地整治:運作模式、效果評價與成功機理

——以陜西省高陵縣東樊村為例

中共西安市委黨校經濟學部 吳正海

陜西師范大學國際商學院 睢黨臣

中共西安市委黨校經濟學部 蘇鳳昌

近年來,我國各省市都在積極利用“城鄉建設用地增減掛鉤政策”開展農村土地整治,并取得了一定成效,為全國范圍的土地制度改革積累了經驗。目前,在學術界,對農村土地整治進行綜合研究的著作還較少,國土資源部耕地保護司編寫的《〈國務院關于嚴格規范城鄉建設用地增減掛鉤試點切實做好農村土地整治工作的通知〉解讀文章匯編》、張鳳榮的《農村土地整治的理論與實踐》、喬潤令的《城鄉建設用地增減鉤掛與土地整治:政策和實踐》等著作對農村土地整治進行了較為系統的研究。此外,還有部分論文分別從農村土地整治戰略、①劉彥隨:《科學推進中國農村土地整治戰略》,載于《中國土地科學》2011年第4期,第3~8頁。農村土地整治規劃、②土地整治基礎理論、③土地整治布局優化、④土地整治項目融資與收益分配⑤等視角對農村土地整治進行了分析,但很少有文章對我國某個具體地區農村土地整治的成功實踐進行理論分析和經驗總結。理論來源于實踐,實踐需要提升為理論。鑒于此,本文針對城鄉統籌和新型城鎮化背景下的農村土地整治問題,以陜西省高陵縣東樊村的農村土地整治模式為具體案例,將定性分析與定量分析相結合,對陜西省高陵縣農村土地整治情況進行梳理和總結,試圖揭示陜西省高陵縣農村土地整治的運作模式和內在機理,以期為推動我國農村土地整治乃至促進城鄉統籌和新型城鎮化穩健發展提供思路。

一、研究區域概況與數據來源

(一)研究區概況。

高陵縣地處西安北部,是著名的涇渭分明自然景觀所在地。轄區內地勢平坦,交通方便,區位優勢明顯,被譽為“關中的白菜心”。全縣總面積294平方公里,縣轄4鎮4鄉2個管委會,88個行政村,740個村民小組,2013年年末總人口33.5萬人。高陵縣全縣村莊占地面積為6萬余畝,農戶5.2萬戶,戶均占地1.15畝。村莊大致可分為三類:一是地處涇河工業園或縣城以內的城中村和園中村;二是地處縣城或園區發展規劃范圍內的城邊村;三是地處永久性基本農田規劃區內的普通村莊。全縣村莊大致有四個特點:一是自然村較多,居住分散;二是村莊占地面積較大,空心化嚴重;三是村莊面貌陳舊,基礎設施落后;四是房屋質量較差,普遍達不到節能和抗震的要求。

東樊村位于高陵縣城以東永久性基本農田規劃區,屬于關中平原上一個典型農村。村莊距縣城3公里,全村共有421戶1609人,戶均3.8人。全村由4個分散的自然村組成,每村相距400米左右。村莊總面積482畝,遠遠超過農村宅基地戶均200平方米的陜西省標準。全村房屋總面積8.2萬平方米,戶均195平方米,房屋設施陳舊,結構落后且不安全。村民房屋布局以前庭后院結構和磚混兩層樓為主,房屋及附著物總資產3085萬元,戶均7.33萬元。產業層次較低,門類不多,絕大部分村民主要從事傳統農業生產和家庭養殖業,青壯年村民在農閑時外出務工,少數村民依托附近的西京水泥廠從事運輸業。

(二)數據來源。

數據來源于中共西安市委統籌辦、中共高陵縣委統籌辦、《西安市統計年鑒》、《高陵縣統計年鑒》、《高陵縣農村新社區布局規劃》及農村居民點調查統計數據。

二、高陵縣東樊村農村土地綜合整治的基本模式

(一)東樊村農村土地綜合整治的基本做法。

在堅持嚴格保護耕地、集約高效用地、保障農民權益和推進城鄉統籌的四個基本原則下,東樊村農村土地綜合整治的主要做法是:

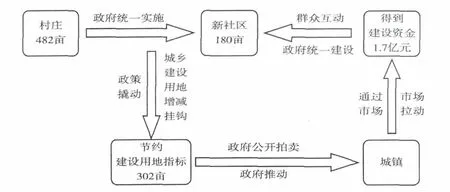

1.嚴格操作程序,政府創新不突破。一是摸清家底,全面掌握東樊村基礎信息。二是由專業機構進行經濟測算,編制上報《鹿苑鎮—通遠鎮城鄉建設用地增減掛鉤項目》。三是制定《東樊村新社區建設拆遷安置方案初稿》。四是簽訂協議。由藥惠管委會與全村所有農戶簽訂拆遷安置補償標準,確定每戶安置房面積、戶型和補償標準。五是公開出讓指標。東樊村可節約建設用地指標302畝,獲得1.7億元出讓收益,解決了村莊改造錢從哪里來的難題。六是由縣建設局牽頭在項目建新區啟動新社區建設。七是歸還耕地。由東樊村委會牽頭組織實施原村莊拆除,歸還掛鉤周轉指標。八是發展產業。在復墾后的耕地上建設現代農業科技示范區和現代養殖小區。

2.尊重農民意愿,政府參與不做主。通過進村入戶宣傳講解讓群眾了解城鄉建設用地“增減掛鉤”政策實施的規程與步驟,算清能節余多少土地,能拍賣多少錢,改造需要多少錢“三筆賬”,讓群眾心中有數,并由群眾參與制定拆遷安置方案、確定建設標準和風格、補償辦法、安置方式等。

3.維護農民利益,政府實施不賺錢。讓農村土地收益回到農村,政府對東樊村建設用地拍賣所得的1.7億元資金建立了專門賬戶和專款專用、多頭審核、按需撥付的資金管理機制,破解農村發展的資金難題。同時政府還投入200余萬元用于前期的規劃設計。

4.推行多元安置,政府引導不強迫。根據群眾意愿,東樊村安置共設計有本村宅基地、本村多層樓房、縣城社區、縣城社區+本村多層樓房四種方式,村民以原房屋評估價格為基準,進行資產置換,多數戶選擇了宅基地安置,其余的戶選擇縣城樓房安置和就地樓房安置,僅1戶選擇“縣城樓房+就地樓房”安置。對選擇到縣城居住的農戶,政府一次性獎勵每戶3萬元安家費。

(二)高陵縣東樊村農村土地整治運作模式。

高陵縣東樊村農村土地整治的運作模式就是“小村并大村”。具體而言,“小村并大村”的農村土地綜合整治模式的基本思想就是:按照節約土地增加耕地的原則,對一些距離較近的行政村或自然村擇地集中安置,搬遷后村莊騰出的集體建設用地復墾,土地仍屬農民集體所有;按照群眾不出一分、政府不掙一分的原則,土地指標由政府通過增減掛鉤進行異地出讓,出讓收益用于抵扣安置區建設費用,有效增加了群眾的財產性收入。對照高陵縣的實際情況,該模式適合在高陵縣灣子鄉、通遠鎮、張卜鄉、耿鎮、藥惠管委會等永久基本農田保護區推廣。

三、高陵縣農村土地整治的效果評價及前景展望

高陵縣在統籌城鄉發展的實踐中不斷創新,探索出了“小村并大村”的農村土地綜合整治模式,土地集約化程度和利用效率不斷提高,既促進了現代農業發展,也順應了工業化和城鎮化發展的時代要求。

(一)東樊村“小村并大村模式”的效果評價。

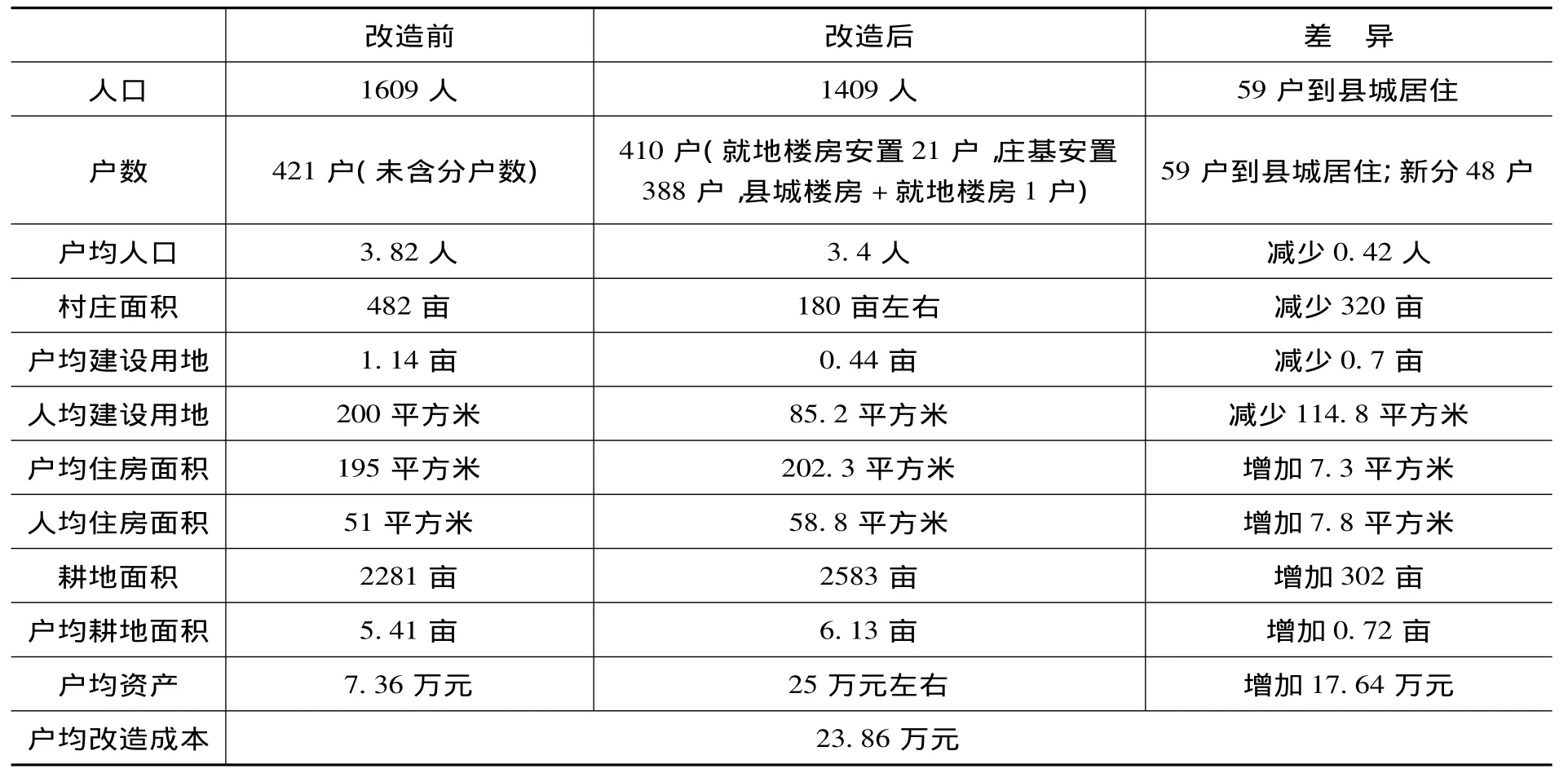

東樊村有4個分散自然村,共419戶,村民房屋總建筑面積82 203平方米,平均每戶面積196平方米,按每平方米估值375元計,戶資產價值7.36萬元。在每戶資產量化基礎上,初步確定新安置房按照關中民居特色建筑每平方米成本900元(含裝修),折價每平方米400元與每戶進行置換。按照新建8萬平方米安置房屋,同時配套集體所有公共設施和宅基地安置60%的土地節余率計算,安置419戶共需資金8000萬元。此次下達該村周轉指標302畝,通過縣域內增減掛鉤,按照每畝凈收益35萬元計算,可獲得土地收益1億元以上,收支相抵略有結余,全部返還用于新村基礎設施建設。如果部分群眾接受縣城或就地樓房安置,則可以騰出更多土地恢復為基本農田。因此,規劃綜合考慮了城鎮化、產業化、生態化和關中民居特色,在充分尊重村民意愿的基礎上制定了安置方案,實施村莊合并改造后的樊東村將成為“省內一流、西部領先”的樣板試點村。

表1 東樊村農村土地整治前后有關數據對比表

(二)高陵縣農村土地整治前景展望。

除“小村并大村模式”外,高陵縣在統籌城鄉發展的實踐中還積極探索推進“城中村融合模式”和“城邊村并入模式”,通過這三種模式的運作,高陵縣將形成“園區、縣城、農村”三大板塊。據估算,拆遷安置成本城中村每戶需50萬~100萬元,城邊村每戶需30萬~40萬元,農村每戶需20萬元(包括部分基礎設施費用)。城中村和城邊村的拆遷安置成本基本上與當地土地的市場價格相當,即每戶拆遷后騰出的土地,使改造費用和成本持平。但是如不實現樓房安置則難以行通,這樣就得適當地運用土地價值級差,將騰出的土地指標向高地價區域流動,方可實現盈虧平衡。對于農村地區則通過增減掛鉤實現經濟上的可行性。經測算,高陵縣6萬多畝農村集體建設用地,實施村莊合并改造后,可節余集體建設用地指標4萬畝,按每畝地收益30萬元計,實現價值120億元,村莊改造蘊藏著巨大的潛力和價值。村莊改造按每戶平均成本30萬元計,可以在未來幾年拉動固定資產投資達數百億元,對縣域經濟發展起到巨大的拉動作用。

四、高陵縣農村土地綜合整治的成功機理

從根本上講,農村土地能否有效實現綜合整治,主要取決于該地區的資源能夠在多大程度上和多大范圍內通過市場手段和政府手段實現統籌配置。高陵縣農村土地綜合整治的內在成功機理就在于全域化統籌。全域化是相對于區域化而言,這既是發展視角的突破,也是發展理念的提升。全域化統籌所要強調的就是,在時間維度、地理空間和相關領域等范疇,均要樹立整體意識和全局觀念,以系統思維來配置資源和統籌發展,從而實現資源最佳配置和發展成果普惠共享。①劉煒:《樹立“全域化”理念打造現代化馬鞍山》,載于《合作經濟與科技》2011年第8期,第9~10頁。

(一)統籌產業發展是農村土地綜合整治的根基。

產業發展既是農村土地綜合整治的內在動因,也是農村土地綜合整治的必然結果。一方面,在農業領域,較長的一段時期以來,由于部分農產品實行價格管制,農業生產經營的收益遠低于社會平均的行業收益,因此,勞動力資源大量從農業領域向非農領域、從農村向城市轉移,農村耕地荒廢現象較為普遍;另一方面,大量的人口向城市聚集,既帶動了城市消費和非農產業發展,同時也在一定程度上刺激了城市擴張對土地資源的需求。①吳正海:《基于產業發展的城市化動力機制分析》,載于《陜西行政學院學報》2013年第1期,第34~36頁。在上述兩種力量的綜合作用下,城鄉土地供求格局發了較大的變動,城鄉土地價格的巨大差異足以表明:城市土地供不應求,農村土地無人接手。如何做到既能夠滿足城市發展對土地的需求又能夠推動農業現代化發展,這就要求在農村土地綜合整治的視域下必須統籌城鄉產業發展。具體而言,就是要使城鎮化進程中的農業發展和工業發展能夠形成良好的互動互補機制,只有這樣才能保障農村土地綜合整治不失產業之基。

高陵縣的農村土地綜合整治充分體現了統籌產業發展的根本要求。

第一,做到了農村土地綜合整治與現代農業發展統籌推進。作為傳統的農業大縣,高陵縣以加快土地流轉為突破口,積極推動農地規模化經營、農業產業化發展,在實踐中探索出了六種土地流轉方式:即農戶個人之間自愿或互助的流轉模式、土地向種植大戶集中的規模經營模式、以企業承包租賃為主的轉產發展模式、農業科研單位承包租賃建立科技示范園的流轉模式、面向社會推行經營權認購的流轉模式、以農民專業合作社主導的“公司+協會+農戶”模式,從而促進了農業適度規模化經營,增加了農業經營收入。

第二,做到了農村土地綜合整治與現代工業發展統籌推進。高陵縣在實施統籌城鄉綜合配套改革的過程中,將農村土地綜合整治和工業化有機結合,堅持以工業化帶動農村土地綜合整治,以農村土地綜合整治促進工業化,相互支撐,聯動推進,實現了農村土地綜合整治與工業化的良性互動。高陵在涇渭三角洲處開發建設涇河工業園,完善基礎設施,吸引產業項目,累計吸引投資500多億元,入駐企業330多家。隨著園區建設的深入和功能的增強,大大加快了園區周邊地區的城市化進程。與園區相鄰的涇渭鎮、姬家管委會和崇皇鄉在工業園的輻射帶動作用下,逐步由傳統的農業鄉鎮發展成為功能完善、基礎設施配套齊全的新型鄉鎮,當地農民收入大幅度增加,生活明顯改善。

(二)統籌就業保障是農村土地綜合整治的關鍵。

土地是農民的基本生產資料和社會保障,是民生之本。在農村社會保障體系尚未健全的情況下,土地對農民所承擔的福利和社會保障功能甚至重于它的生產經營功能。因此,農村土地綜合整治能否順利開展和取得成功的關鍵,就在于通過整治是否能夠滿足農民在就業和社會保障等方面的基本利益訴求。

高陵縣的農村土地綜合整治充分體現了統籌就業保障的基本要求。

第一,做到了農村與城市社會保障體系的有效對接。高陵縣立足六個方面,建立“六大機制”。(1)立足社會福利均等化,構建五檔投保加三險轉接的城鄉全覆蓋機制;(2)立足實現社會和諧,構建子女參保父母直接領取養老金的“捆綁式兩代家庭受益機制”;(3)立足縮小城鄉差距,實行“出口補加進口補”的雙重激勵機制;(4)立足化解社會矛盾,對被征地農民實行社會養老保險補貼機制;(5)立足確保機制常態化運轉,推行省市縣三級財政合力保底機制;(6)立足防止基金被挪用,構建審計、勞動、社保中心三位一體的監管機制,初步實現了農村與城市社會保障體系對接的良好態勢。實現了新型社會養老保險的城鄉全覆蓋,彌補農民家庭保障與土地保障的不足,對確保農村居民基本生活,推動農村減貧和逐步縮小城鄉差距,維護農村社會穩定將產生深遠的影響。在社會保障機制建設中,不僅依據縣情,充分考慮農村居民的切身利益及家庭現狀,采取“五檔投保”、“三險轉接”和“兩代受益”的多種參保方式,而且通過財政撥款對參保人員實行補貼,最大限度的縮小城鄉社會保障的差距,實現城鄉社會保障體系的均等化。

第二,創立了對失地農民“經濟補償+就業服務+社會保障”三位一體的利益保障新模式。通過三位一體的利益保障模式,有效保障了被征地農民的生存權和發展權,較好地破解了被征地農民安置和保障的難題,為城鄉社會保障體系建設的全面推進奠定了基礎。

(三)統籌公共服務是農村土地綜合整治的支撐。

統籌推進城鄉公共服務事業發展是改善城鄉居民特別是農村環境和農民生產生活條件的必然要求。高陵著力在建立社會事業均等化體系上下功夫,在就業、社保、教育、衛生、文化、基層黨組織建設等方面全面推動城鄉公共資源的均衡配置,使城市公共資源優勢逐步向農村延伸和覆蓋,使城鄉居民實現利益共享。道路建設上,不僅實現了村村通公路、村村通班車,而且開通了西安到高陵的多趟公交線路,縣域內基本實現公交化,縣域的路網改造工程與西安形成良好對接;全縣生態村綠化、美化達4萬平方公里,綠化面積翻了兩番達到40%,秸稈綜合利用率達95%以上,受益人數5萬余人;公共服務建設上,涇河綠色文化長廊、運動公園、休閑廣場、綠地,以及居民用水用電用氣、垃圾集中處理工程已基本建設到位,切實縮小了城鄉居民在享受公共服務方面的差距。①陜西省政府研究室課題組:《城鄉發展一體化的“領頭雁”——高陵縣統籌城鄉發展報告》,載于《陜西日報》,2005年11月13日,第8版。

五、結語

全域化統籌既是高陵縣農村土地整治的內在成功機理,也是高陵縣城鄉統籌發展配套改革試點的基本經驗。全域化是相對于區域化而言,這既是發展視角的突破,也是發展理念的提升。在以往的發展實踐中:人們往往就“三農”談“三農”發展,就城市談城市發展,很難真正做到統籌城鄉發展;人們往往就甲地區談該甲地區的發展,就乙地區談乙地區的發展,很難真正做到統籌區域發展;人們往往就A領域談A領域的改革,就B領域談B領域的改革,很難真正做到相關領域的配套改革和統籌發展。表現在發展理念上就是條塊化和碎片化,而不是系統化和全域化。因此,全域化統籌所要強調的就是,在時間維度、地理空間和相關領域等范疇,均要樹立整體意識和全局觀念,以系統思維來配置資源和統籌發展,從而實現資源最佳配置和發展成果普惠共享。