走近反式脂肪酸

■本刊記者 劉頗

近年來,伴隨著各種食品安全事件,反式脂肪酸漸漸成了熱門的負面詞匯。然而人們在談之色變之余,對它卻知之甚少。什么是反式脂肪酸?反式脂肪酸究竟有何危害?它又是如何被發現的?對于反式脂肪酸還有何誤區?就此,記者采訪了中國疾病預防控制中心營養與食品安全所張堅研究員。

反式脂肪酸

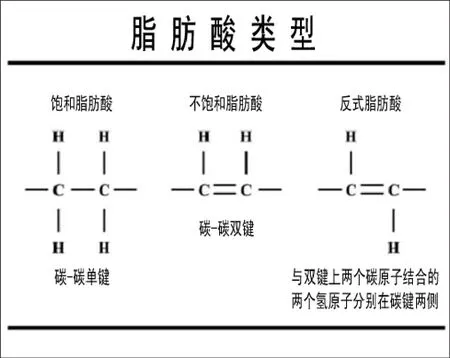

反式脂肪酸,又稱為反式脂肪或逆態脂肪酸,顧名思義,與“順”式脂肪酸相反,雙鍵上碳原子所連的氫原子在其兩側,碳鏈以直鏈形式構成空間結構,是所有含有反式雙鍵不飽和脂肪酸的總稱。反式脂肪酸的來源有三大類:一類是天然反式脂肪酸,存在于牛、羊等反芻動物的肉和奶中,是由于飼料中的脂肪經瘤胃中微生物的作用而產生的少量反式脂肪酸。一類是油脂精煉烹調過程中和經煎炸等不當烹調方法產生的反式脂肪酸。第三類是植物油經過氫化加工產生的反式脂肪酸。在少量的鎳、鈀或鉑等催化劑的作用下,將氫加入植物油里產生氫化反應,在這個過程中,脂肪酸上氫原子的空間構象發生了變化,產生了反式結構的脂肪酸。經過氫化工藝處理后,在常溫下為液態的的植物油會變成半固態或固態狀的黃油。在人們最初的認知中,飽和脂肪酸會對人的健康產生不好的影響,因而反式脂肪酸在食品行業一度很受推崇,是不健康的飽和脂肪酸的替代品。而隨著科學的發展,人們發現反式脂肪酸對健康的不利影響遠遠大于飽和脂肪酸。

反式脂肪酸對人健康的危害

植物油氫化后產生的反式脂肪酸會增加體內低密度脂蛋白膽固醇含量,減少高密度脂蛋白膽固醇含量。低密度脂蛋白的主要作用是將膽固醇從肝臟運送到肝外組織細胞,滿足體內對膽固醇的需要。如果體內低密度脂蛋白增多,就會有很多膽固醇被運送到外周血管,導致過盛的膽固醇沉積在血管中,進一步“侵蝕”血管壁。就像平滑的排水管道中有一處出現破損,雜物便易于附著,久而久之就會使堆積物越積越多,管徑越來越小,最后導致水管被堵塞。人體內低密度脂蛋白受體的作用是與血管中的膽固醇結合,將其代謝分解。反式脂肪酸會影響低密度脂蛋白受體,使其活性降低、數量減少,導致體內蓄積越來越多的膽固醇,進而影響血管腔的正常生理結構,致使血流不暢,最終影響整個身體各器官的正常生理功能。

此外,反式脂肪酸還可以提高膽固醇脂轉運蛋白的活性。膽固醇脂轉運蛋白的過程中會把高密度脂蛋白中的膽固醇脂轉變為低密度脂蛋白或極低密度脂蛋白,并與其交換甘油三酯,這些產物均會對人體產生不利影響。

在一次研究中,用反式脂肪酸替代提供等量能量的物質,如果用反式脂肪酸替代碳水化合物,患冠心病風險增加了29%;替代飽和脂肪酸后風險增加了20%;替代單不飽和脂肪酸(橄欖油類)后風險增加了27%;替代多不飽和脂肪酸后風險增加了32%。

對反式脂肪酸的認識過程

反式脂肪酸在被發現的初期,人們并沒有完全地了解它,一度認為它是替代動物油脂的佳品,風行食品界。1890年德國化學家威罕·諾門發明食用油氫化處理工藝,并在1902年取得專利。最初,人類食用的牛油都要從宰殺的牛中獲得,來源少,而植物油的來源很多。反式脂肪酸的產生是一種資源開發。美國是油類消耗大國,位于美國俄亥俄州辛辛那提的Procter & Gamble公司發現了其商業價值,在1909年取得此專利在美國的使用權。1911年,這家公司率先開始生產完全由植物油制造的起酥油。反式脂肪的生產和銷售在二戰期間和之后的五六年得到了很大的應用。美國大豆產量高,工藝改進之后的加工成本不斷降低,并實現了大規模生產。攜帶方便、口味香甜,還能提供大量能量,二戰期間這種油成為了士兵們的餐中必備之物。20世紀40年代,人們在研究中發現動物性脂肪中含膽固醇,飽和脂肪含量高,對心血管的健康有不良影響,而植物油氫化后沒有膽固醇,原料來源豐富,根據需要調試后口感更好,還可以根據工藝調整氫化程度,而且使用起來也十分靈活,如蛋糕上的點綴需要硬一些的,其他食品可能需要軟一點的,都可以人為根據需要進行調整。

反式脂肪酸在當時人們的眼中,從健康、工藝操作、生態規模量及成本上都占很大優勢,是新的健康食品,此后,這種含反式脂肪酸的食品原料有了前所未有的發展。一些商家還在廣告宣傳中標注自己使用的是“綠色、健康的氫化植物油”,以此為噱頭吸引消費者購買。

隨著科學的發展,20世紀70年代以后,有人提出經過當時的制作工藝加工后,油脂結構發生了轉變,它的安全性不可考證,可能給人的健康帶來不好的影響,但是這沒有得到人們的重視。直到1990年,荷蘭學者Mensink和Katan公布了關于反式脂肪酸與血脂關系的研究報告,將志愿者分組,食用含不同油制品的食品,試驗結果發現食用人造黃油(奶油)會造成人體血脂水平升高。

真正開始大規模人群調查的是美國哈佛大學公共衛生學院營養系Walter Willett教授,他帶領自己的研究小組對上千名護士進行研究,主要研究飲食中反式脂肪酸的攝入與心臟病危險性的關系。研究結果顯示,受試的護士吃了反式脂肪酸含量很高的人造黃油(奶油)后,患心血管病死亡的風險大大增加,反式脂肪酸能增加血液中低密度脂蛋白膽固醇數量,減少高密度脂蛋白膽固醇數量,進而增加心血管的發病率。研究結果寫成了研究報告,于1993年發表,題為“反式脂肪酸攝入與心臟病危險性之間的關系”。從此,人們開始關注反式脂肪酸對人類健康的危害。

國際糧農組織和世界衛生組織在1993年關于反式脂肪酸影響健康的報告發表后建議:限制反式脂肪酸高的食品標示。丹麥成為最早關注食品反式脂肪酸問題的國家。丹麥營養委員會1994年在《反式脂肪酸對健康的影響》第一版中寫道:“膳食中的反式脂肪酸可增加冠心病危險性,其不利影響至少與飽和脂肪相等甚至更大……,應減少丹麥人造奶油中反式脂肪酸的含量。”1999年,Ascherio 等人綜述了反式脂肪酸對血清膽固醇的研究。綜述中指出攝入1g反式脂肪酸相當于攝入 2.5 g的飽和脂肪酸。美國在2004年修改的《美國居民膳食指南》中,建議居民日均反式脂肪酸攝入量不超過總能量的1%。2003年7月11日,美國食品藥品管理局通過最終條例,要求從2006年1月起對加工食品中的反式脂肪酸含量進行強制標示,規定當1份食物中含有的反式脂肪酸低于0.5g,可標示為0。我國衛生部在2007年12月也發布了《食品營養標簽管理規范》,于2008年5月1日起實施,規定反式脂肪酸含量可以標示在“脂肪”下,當反式脂肪酸含量≤0.3g/100g食品時,可標示為“0”或聲稱“無 ”或“不含”反式脂肪酸。2010年4月,衛生部發布66項乳品安全國家標準,關于嬰幼兒食品規定:原料“不應使用氫化油脂”,終產品中“反式脂肪酸最高含量應小于總脂肪酸的3%”。

關于反式脂肪酸三大誤區

誤區一:食品加工中使用氫化油必然產生反式脂肪酸。張堅說,食物中有沒有反式脂肪酸并非一個很簡單的問題。食品標簽上有氫化植物油,但是卻不一定含反式脂肪酸。反式脂肪酸的產生與油脂氫化的工藝有關。他對記者說:“食品包裝上標有起酥油、氫化植物油,一般含有反式脂肪酸。但是氫化是一個工藝,對油脂里脂肪酸的影響通過工藝的不同,反式脂肪酸的含量也不同,人為控制氫化程度高,反式脂肪酸就多,相反,反式脂肪酸就少。如果氫化程度過高,反式脂肪酸的不飽和雙鍵就會繼續氫化,直到破壞掉最后一個碳碳雙鍵,將所有反式脂肪酸全部氫化成飽和脂肪酸,那么油脂里就不再含有反式脂肪酸了。所以制作工藝的不同,結果也不同,很難籠統地說使用了氫化油的食品中就一定存在反式脂肪酸。如,現在的咖啡伴侶。雖然原料表中標示有氫化植物油,但是食品加工中的油脂是植脂末狀,是較硬的材質,飽和脂肪酸含量較高,氫化程度高。這種植脂末在包裝中流動性好、口感佳。由于加工的特性,雖然用到了氫化油,但是其中卻并不含有反式脂肪酸。市場上這種食品也占有一定比例。”

誤區二:“零反式脂肪酸”等于完全不含反式脂肪酸。《食品營養標簽管理規范》出臺后,我國商家需要在食品標簽中標出反式脂肪酸含量,很多食品包裝上都標示著“零反式脂肪”等字樣,那么其中真的不含反式脂肪酸了嗎?張堅告訴記者,食品包裝上的“零”反式脂肪和日常生活中的“沒有”反式脂肪這個概念不同。國家規定在100g食物中,反式脂肪酸含量≤0.3g/100g的情況下可以標示“零”反式脂肪。所以看見食品包裝上標明“零”,很難說一點都不存在。而且氫化植物油中的反式脂肪酸很難檢測,像一些混合食品,其中加入一些氫化植物油,又加入一些奶制品(含有少量反式脂肪酸),由于兩種結構相近,只是鍵位的位置不同,在檢測過程中很難精確的分開檢測。消費者想要通過標簽了解食品中究竟含多少反式脂肪酸是很難的。

誤區三:反式脂肪酸都是有害的。

在了解反式脂肪酸對人體的危害后,很多人過度惶恐,商家也忙著與這種曾經的“暢銷品”撇清關系,甚至存在于牛肉、羊肉、奶制品中的反式脂肪酸也讓消費者不知所措。

這些存在于生物體內的天然反式脂肪酸對人究竟有沒有害處?張堅說,它們從結構上講歸于反式脂肪酸,但是含量很少,其結構也和工業上加工出的反式脂肪酸有差別,鍵位和工業合成出的反式脂肪酸不同。專家對反芻動物體內存在的反式脂肪酸進行的各種研究沒有發現對人體有害的現象出現。像牛肉中存在的反式脂肪酸可以進一步代謝生成共軛脂肪酸,這是另一種脂肪酸的結構,目前在細胞學上的研究結果還顯示它具有抑制癌細胞增殖的作用。 當然,對于腫瘤病人是否有此效果還需要進一步的科學研究。