卓越工程師計劃下的嵌入式軟件人才培養

劉鈺 張燕 沈奇 李廣水

摘要:針對目前國際化軟件人才緊缺的問題,提出嵌入式軟件人才培養模式改革方案,闡述人才培養能力要求。

關鍵詞:軟件人才培養;NIIT;課程體系;實踐教學體系

0、引言

《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》提出:“國民經濟與社會信息化和現代服務業的迅猛發展,對信息技術發展提出了更高的要求。”信息產業是國家先導、支柱與戰略性產業,軟件是信息產業的核心和靈魂,是信息技術應用與國家信息化建設的基石。圍繞江蘇省建設“信息化大省”、南京市建設“軟件名城”和戰略性新興產業發展需要,作為地方應用型本科院校,金陵科技學院立足南京信息產業發展,及時啟動“卓越計劃”,著力解決軟件人才培養中實踐性和創新性的問題,改革現有人才培養模式及方案,加強深度校企合作,優化師資隊伍,加緊培養一批創新性強、能夠適應經濟和社會發展需求的信息技術工程科技人才,使其達到國家信息技術產業的工程實踐人才要求。

1、嵌入式軟件人才培養項目背景

2006年7月,江蘇省教育廳及15所本科院校與印度國家信息技術學院(National Institute ofInformation Technology,NIIT)整體簽署了培養本科復合型軟件人才的合作協議,成為落實江蘇省政府“培養培訓30萬各類軟件人才”的重要舉措之一。其后,又分別在2009年和2011年先后同意27所高校的相關專業實施嵌入式軟件人才培養(蘇教高[2009]21號、蘇教高[2011]13號),努力推動江蘇軟件產業發展,創新高校人才培養模式,拓展大學生就業層面。

金陵科技學院信息技術學院作為首批合作本科院校,采用在計算機科學與技術專業人才培養方案中嵌入NIIT課程模塊的方式,培養國際化的軟件工程師。注重學習借鑒國內外先進軟件人才培養理念、教學模式及評價方法,注重優質軟件課程模塊與學校現有軟件人才培養模式的有機融合,通過國際合作、校企合作,推進教學改革與創新,提高高等學校的人才培養質量。

2、改革過程

2.1 以產業需求為導向,制訂人才培養能力要求

我們參照國際通行標準,評價“卓越計劃”的人才培養質量,包括計算機科學與技術在內的應用型工程教育有4個重要的利益相關者:學生、教師、工業界和社會。通過全面分析和調查所有利益相關者的需求,將該專業學生的實踐能力細分為:基本實踐能力、專業實踐能力、研究創新能力、創業和社會適應能力。

(1)基本實踐能力包括:計算機應用技能、程序設計技能、數據庫管理和應用技能、網絡系統應用技能、查閱外文資料等能力。

(2)專業實踐能力包括:軟件開發能力、軟件工程能力、網絡系統規劃與集成能力。

(3)研究創新能力包括:以專業基本技能和專業核心應用能力為基礎,在工程環境中完成一個真實軟件產品或系統的設計、實施和運行的綜合能力。

(4)創業和社會適應能力包括:反思與創新思維,學習和適應社會變化,職業道德、正直和責任感,人際交往能力(團隊合作、書面與口頭交流、使用外語交流等)。

2.2 創新產業化人才培養模式

在“卓越計劃”的基本框架下,“本科3+1”模式中累計在企業1年時間的要求可以根據專業性質、學校資源、教師隊伍、企業條件等因素來設計并實現。學生可以分不同階段到不同企業進行1周至3個月的中短期課程學習或工程實踐,也可以在企業進行3個月至1年的專業實習或工程實踐。這將有利于學生工程實踐能力的培養和工程創新意識的培養。

企業學習分為5個環節:認識實習、專業實習、工程項目實踐、畢業實習和畢業設計,學習時間共33周,具體內容及安排見表l。

2.3 設計一體化課程體系

借助嵌入式軟件人才培養項目,將NIIT 4個學期的課程嵌入到計算機科學與技術專業培養方案中,構建NIIT四大課程群(見表2)。在符合計算機科學與技術專業規范的基礎上,有機地嵌入NIIT特色課程,使學生掌握最新開發工具,適合人才市場需要;掌握國外先進的教與學方法,加深對本學科的理解;將本專業基本理論知識與NIIT先進的技術路線相結合;具有較好的英語運用能力。

認真分析高級應用型人才培養的實際,制訂將理論教學、實驗教學與工程實踐集于一體的課程計劃。一體化的課程計劃以能力培養為本位,以綜合性的工程實踐項目為骨干,將學科性理論課程、訓練性實踐課程、理論實踐一體化課程有機整合,完成基本實踐、專業實踐、研究創新、創業與社會適應等4種能力的培養。根據計算機科學與技術專業培養目標,對上述4種能力進一步分解,融入到理論課程和實踐教學中。

2.4 構建多模塊化實踐教學體系

為了充分借助產學研合作平臺,完成高級應用型軟件人才的培養,根據學生的素質與能力培養的規律,構建多模塊化的實踐教學體系。

1)基本操作技能訓練與驗證性實驗模塊。

該實踐環節將根據理論課程內容,配套相應的驗證性實驗以便鞏固和加深課堂教學內容,如程序設計技術技能訓練、網絡應用技術技能訓練等。

2)單元設計與綜合應用模塊。

該實踐環節將結合多門課程和技能訓練內容,構建綜合性課程設計,例如:為培養學生信息系統設計開發能力,結合GUI Applications Development using Visual C#.NET、Database Applications Development in Visual Studio 2005等多門課程內容,設立信息系統開發課程設計,從而使學生熟悉基本信息系統的開發流程。

3)系統設計與創新實踐模塊。

該實踐環節以專業實習和工程項目實踐為基礎,開放實驗室為載體,豐富學生課外科技活動,培養創新思維。積極組織學生參與課外科技活動,統一安排、統一考核,并將學生實踐創新活動的情況納入考核評估體系和學生綜合測評當中。吸收優秀學生和個別特長生參加到教師的科研項目中來,使他們能夠進一步開闊眼界,了解更多的學科前沿知識,培養科學研究的基本能力。endprint

2.5 教學方法與手段不斷革新

在專業課程的教學過程中,引入NIIT課程的教學模式——基于榜樣的教學方法(Model Centered Leaming Architecture,MCLA)。在這種模式下,學生不僅可以更快、更深入地理解和掌握課程的內容,而且也能增強獨立解決實際問題的能力。

2.6 實踐教學師資隊伍“工程師化”

對于應用型本科教育,尤其是計算機科學與技術這一工科專業來說,如何提高教師工程能力和素養,打造一支高素質的應用型師資隊伍,使他們成為學生面前的IT工程師的榜樣,已經成為能否切實保證學生應用能力培養的關鍵問題之一。

1)借助國際合作項目加快教師知識技能的更新和教育觀念轉變。

近3年來,本專業選派了19名教師在國內參加技能型3~6個月NIIT專業課程及外語培訓,不僅讓教師掌握了企業實際應用的.NET和Java平臺上最新技術,加快自身知識和技術更新,同時英語應用水平也得到了提高。選派6名教師赴澳大利亞進行3個月的訪學交流,學習和接受國外先進的工程教育理念,針對多個國際項目開展情況對比研究,從社會需求出發,制訂以能力為本位的一體化課程計劃。

2)以綜合性和創新性實踐項目強化教師工程經驗和職業素養。

學校已有21人次教師在東軟集團股份有限公司、江蘇金蝶軟件有限公司、南京宇能儀表有限公司、NIIT服務外包學院等10個單位參加了1~6個月不等的企業實踐。項目實施后,教師工程經驗和職業素養均得到明顯提高,為獨立開展企業橫向課題奠定了基礎。

3)依托產學研合作平臺,提升教師科研成果轉化為教學內容的能力。

采取合作研發、企業實踐等多種措施,安排教師到南京普天通信股份有限公司、江蘇金蝶軟件有限公司、江蘇省郵電規劃設計院等企業頂崗鍛煉,參與企業科研。近3年來本專業教師已承擔企業橫向課題13個,引進橫向經費80余萬元。75%的專業教師的軟件產品分析、設計、開發、實施能力顯著提高,并有8名教師取得了金蝶BOS開發軟件工程師認證證書。

3、改革成效

3.1 強化實踐能力培養,就業質量顯著提高

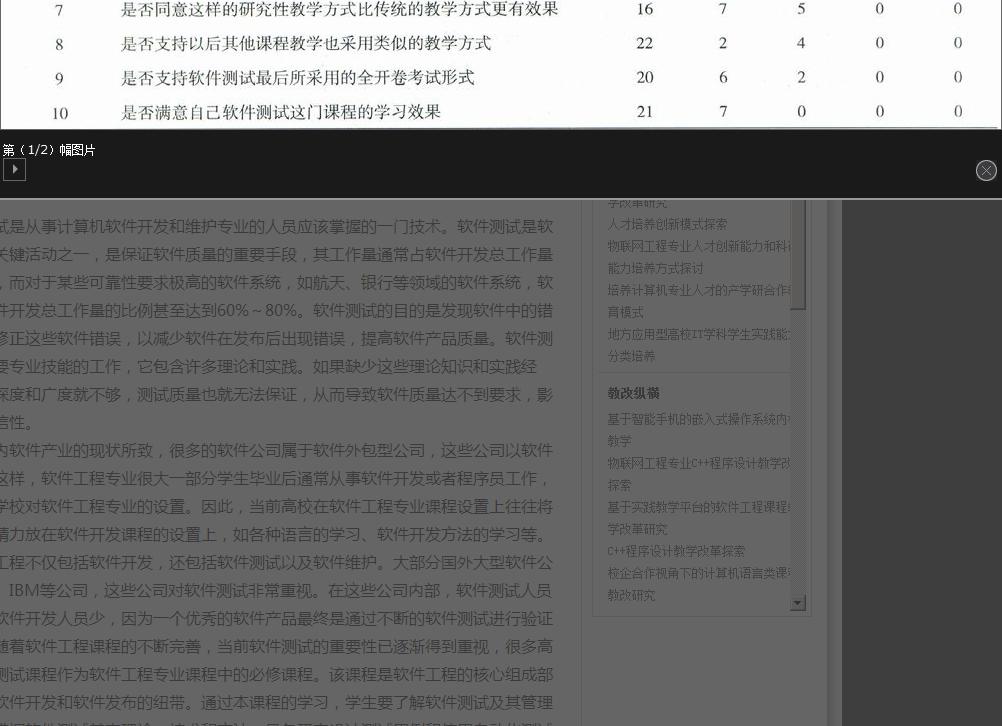

2010年以來NIIT項目畢業103人,畢業生就業率一直穩定在98%以上,其中專業對口率在90%以上,高于全省平均值,相關統計數據見表3。

通過畢業生信息調查和對中軟集團、東軟集團、Infosys(中國)有限公司等32家用人企業走訪調查統計,用人單位對學生的總體評價是:畢業生崗位適應性強、工程實踐能力較強,具有“肯干、實干、能干”的素質,滿意度高。

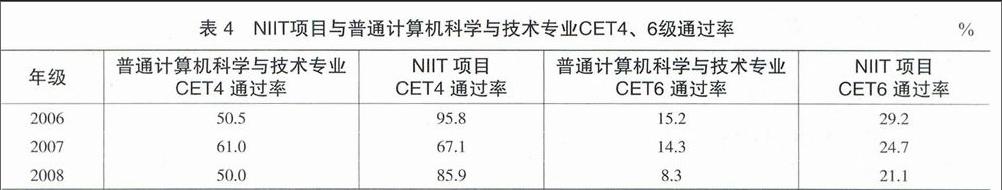

3.2 實施全英和雙語教學,學生英語水平顯著提升

與普通教學不同,NIIT項目教學是由外籍教師進行的全英文教學或中文教師進行的雙語教學。學生的英語水平有顯著提高。2006、2007、2008級NIIT項目學生的大學英語4、6級通過率均遠高于非NIIT項目普通計算機科學與技術專業學生,具體情況見表4。

4、結語

經過近6年的系統建設,目前已初步形成了“以社會需求為導向、面向軟件應用領域、以能力培養為本位、產學研互動、校企聯合培養”的人才培養特色。同時,結合計算機軟件產業發展需要,提出全新實踐教學體系,可有效解決軟件人才培養與產業脫節的問題,培養出真正滿足企業需要的高級應用型技術人才。endprint