從保護“非遺”角度對陜西傳統體育藝術資源開發的研究——陜西民間跳繩藝術的實踐與研究

陳淑嫻(西安文理學院教育學院 陜西 西安 710065)

1、國內外研究概況

近年來,國內外對非物質文化遺產重視的程度越來越高,這關系著人類文化遺產傳承的自然性和完整性。《國務院關于加強文化遺產保護工作的意見》中就對非物質文化遺產提出了“保護為主,搶救第一,合理利用,傳承發展”的核心理念。為了秉承這一核心理念,我們要保持傳統文化的血脈不斷,提倡對民間傳統文化項目進行不斷的改革和創新。

跳繩運動在我國已有數千年的歷史,據最新的考古發現,在陜西銅川耀州窯出土的唐代瓷器上有跳繩的圖案,說明至晚在唐代我國已有跳繩活動,對跳繩活動的研究也出現的較早,據《帝景物略》、《濟南府志》等一些史料記載,隋唐時稱跳繩為“透索”,宋時稱“跳索”,明代稱之為“白索”,清代稱為“繩飛”。

在理論研究的同時,跳繩活動在全國各地也蓬勃開展。 2010年和2011年,我國成功舉辦了兩屆跳繩精英大獎賽及教練員、裁判員培訓班,跳繩運動已經引起有關部門的重視。各地的機關、部隊、企業、學校為了活躍文體生活經常舉行一些群眾性跳繩比賽。

陜西是跳繩的故鄉,一直以來民間都有跳繩的傳統。80年代初,陜西全面推廣了跳繩新技藝,先后舉行了400多期跳繩培訓班,培養了七萬多名跳繩骨干。陜西花樣跳繩隊應邀出訪了香港、新加坡、日本等國家和地區,并參加了北京國慶五十周年慶典活動,取得了全國第九屆少數民族運動會花樣跳繩表演一等獎。

西安各地的機關、部隊、企業、學校為了活躍文體生活經常舉行一些群眾性跳繩比賽。如陜西鼓風機廠、西安文理學院、西北大學、回民中學、龍首村小學、高新楓葉新都市幼兒園等都如火如荼地開展了跳繩運動,西安各大中小學把跳繩列入教學內容,西安師范小學、后宰門小學均是跳繩傳統項目學校,開展了多種多樣的教學、表演、跳繩運動會,收到了很好的社會效應。

經過全面調研,西安的跳繩藝術逐步創造衍生出包含12大類60多種套路300余種跳法的“花樣跳繩”,把跳繩從一項民間傳統活動發展成一種極具感官沖擊力的體育藝術。

體育師資力量的培訓一直以來是西安文理學院教育學院的特色教學項目。1993年12月,在該校成立了全國第一家“跳繩協會”;1995年以該校學生為主力的 “陜西省跳繩交流團”應邀訪問新加坡,并在全國多種賽事中取得了優異的成績。1999年8月1日,在該校成立了世界上第一所“跳繩藝術學校”,該校學生王阿朝等獲得了2011年全國“百信真龍杯”跳繩精英大獎賽表演金獎。

綜上所述,跳繩活動以及對于跳繩藝術的研究在我國已有一定程度的開展,但尚屬初級階段,還存在著一些不足:

(1)對于跳繩藝術的淵源和發展歷史挖掘不夠。跳繩藝術起源于我國,但是,相關的考古發現、歷史背景、發展狀況以及傳承史都不甚清楚。

(2)對于傳統跳繩藝術的理論研究深度和廣度不夠。截止目前的研究成果較少,專著尚屬空白。理論研究只限于體育界,并沒有深入到其他相關學科。

(3)目前民間跳繩藝術的傳承主要依靠家族式的傳授方式,傳授者的思想比較禁錮、保守。這樣一來,對于一些別具特色的跳繩技巧的流傳和推廣產生了消極的影響。

因此,要將具有民族特色的跳繩藝術發揚光大,必須在理論上加以完善、模式上不斷創新,活動范圍更加普及,充分展示與挖掘這一重要的非物質文化遺產所蘊含的文化價值、藝術價值和健身價值。

2、研究內容

從保護非物質文化遺產角度對陜西優秀民間體育藝術資源進行挖掘、整理,使其成為一個體系,促進全民健身運動,為提高國民身體素質以及和諧社會的發展作出努力。從歷史、文化、體育藝術等方向入手,對源自陜西以及流行于陜西的民間體育藝術資源,從以下幾個方面進行具體研究:

(1)從物質與非物質文化構成和參與人群對陜西西安民間體育藝術跳繩的傳承變遷的歷史進行探索,發現其傳承變遷的內、外動因和不同時期的社會價值。

(2)探索陜西西安民間體育藝術跳繩資源在多元文化背景下如何實現多樣化的發展,豐富民族傳統體育藝術理論,實現民間體育藝術資源的利用和可持續發展。

(3)從體育教學的角度出發,研究和開發具有地方特色的校本教材及新的教學模式。

(4)從素質教育的角度,研究與探索民間體育藝術跳繩與身心健康和全面發展的關系。

3、突破的難題

(1)搜集有關跳繩藝術起源和發展的考古資料和文獻資料。這些資料的分布極其零散,延續時間很長,在此之前沒有形成系統的資料積累,因此,收集資料的困難較大。

(2)探索在部分學校開展民間體育藝術課程的可行性和民間體育資源的新的教育傳承模式。

(3)探析民間體育資源的流行動因,把源自民間的體育資源通過學校教學與研究跟民間鄉土傳承相結合,實現陜西民間體育資源的存在—發展—創新—再發展的可持續性特征。

4、研究方法

(1)文獻資料與實物資料相結合的方法。

(2)調查法:包括鄉野調查訪問和問卷調查法等。

(3)數理統計法:利用前測、后測的數據對比,在數字方面進行量化分析。

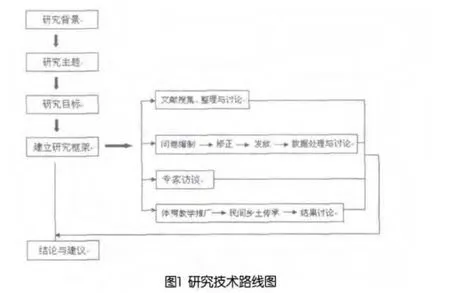

本研究技術路線圖如圖1所示:

技術關鍵:本研究將從項目的實際開發與利用入手,將跳繩運動通過學校教學的實踐研究,找到適合學校教育和民間體育藝術資源發展的模式,同時將民間體育藝術資源與時代元素相嫁接,探尋推廣跳繩藝術的更多途徑。

5、研究本課題的理論意義和實踐意義

綿延千載的民間跳繩藝術是華夏數千年民族藝術的積淀,體現著的中華民族深厚的文化底蘊。其價值已遠遠超出了單純繩技、繩舞的范疇,在一定程度上體現了中華民族民間文化價值的取向。

隨著社會的發展,現代生活方式的變化以及文化娛樂形式的多元化,具有典型民間特色的跳繩藝術被逐漸推向了歷史舞臺的邊沿,特別是其中的藝術價值和體育價值,這一體現民族文化特色的藝術形式,有著十分重要的意義。

5.1、理論意義

本研究從非物質文化遺產保護的角度出發,從文化、藝術、體育健身等多個層面切入,分析、探索民族跳繩藝術的發展和演變的規律,為其注入更多的文化內涵,展示文化融合的無窮魅力,體現民族文化的最高價值。為陜西民間體育跳繩藝術的發展和創新提供理論方面的依據,為豐富民族體育奠定理論基礎。

5.2、實踐意義

本課題運用多學科的方法,挖掘、探索民間體育藝術資源的開發、保護和創新,通過對陜西民間體育藝術資源的搜集和整理,讓民間體育藝術資源走進校園,延伸課外。通過這一項健康、環保、有意義的體育活動旨在實現以下實踐意義:

首先在心理素質方面使學生形成良好的適應能力、堅強的意志品質,改善學生的人際關系,增強學生的協作精神。

其次,在整個社會娛樂網絡化極其普及的背景下,簡便可行的傳統跳繩藝術對于展現民族體育活動的魅力,對抗娛樂低俗化,減少網絡犯罪,弘揚優秀的中華傳統文化具有十分重要的意義。

民間體育藝術資源的開發與推廣,有利于非物質文化遺產保護工作的展開,這不僅挖掘、保護了陜西民間體育藝術資源這一非物質文化遺產,更有助于增強民族凝聚力和民族情感。

6、預期研究成果

完成“陜西傳統體育藝術資源開發的研究”。整理匯總古代直至現代陜西民間體育跳繩藝術資源,并對陜西省民間體育藝術跳繩進行創編,在學校體育教學中積極推廣。

把陜西省民間體育藝術跳繩在原生態環境中通過指導性推廣,逐步發展為全民健身運動娛樂項目。

通過學校教育和社會宣傳,增強人們對于民間體育跳繩藝術的關心和重視,養成自覺保護和積極參與這一非遺項目的意識,為將民間跳繩藝術申報為更高一級的文化遺產項目創造良好的條件。

[1]馮俊彥.陜西省第四屆少數民族傳統體育運動會花樣跳繩比賽調研與分析,體育世界(學術版),2007,02.

[2]趙振平.從小玩跳繩,人民教育出版社,2000,6.

[3]段紹斌.民間體育資源的開發與學校體育的整合——民間傳統體育項目花樣跳繩研究,體育科技文獻通報,2009,07.