新中國成立后社會文化意識形態對收音機系統設計的影響*

周敏寧,過偉敏

(1無錫太湖學院,江蘇無錫214064;2.江南大學 設計學院,江蘇無錫214122)

要研究收音機的造型的發展演變,首先要搞清楚收音機到底是指什么,這樣才能把收音機產品從眾多產品中區分開來進行研究。收音機最早產生于歐美國家,所以對收音機這種產品最早的稱呼是英文的“radio”、“wireless”,其中比較通用的說法是“radio”。

“radio”這個詞在《牛津高階英漢雙解詞典》中的注釋是:1.無線電傳送;2.(a)無線電收發報機(如船只、飛機等的)(b)無線電,收音機;3.無線電廣播。英文中收音機的定義是通過電波的方式來接收聲音廣播的一種設備。“radio”除了有收音機的意思,還有無線電傳送、無線電收發報機、無線電、無線電廣播、(無線電)廣播業的意思,而“wireless”也有無線電、無線電接收機或發射機的意思,人們之所以用這兩個詞來稱呼收音機,是因為無線電通訊的硬件設備包括發送裝置和接收裝置,收音機是無線電廣播的接收裝置,它和發送裝置共同實現無線電通訊,它隨無線電廣播技術的產生而產生,隨無線電技術的發展而發展。

民國時期收音機這種產品被中國人認識后,在中國不同時期、不同地域,不同人們對收音機有很多稱呼的方式,比如在偽滿洲國時期對收音機的稱呼是無線電廣播接收機或者收信機,老北京人則叫收音機“話匣子”,還有人根據收音機的功能直接叫收音機“廣播”,也有人順延收音機一些時期有代表性的技術術語來稱呼收音機,比如有人叫小型收音機“半導體”。

在現代通用的稱呼是收音機,收音機這個詞在《高級漢語大詞典》中的注釋是:接收無線電廣播的裝置或設備。在《新華詞典》中的注釋為:無線電接收機的一種,即接收聲音廣播節目的無線電接收機。

從中西方對收音機的稱呼可以看出,在英文中“radio”、“wireless”對收音機的稱呼方式是借指,而在中文中收音機的稱呼方式則是專指。于收音機這種產品的定義在意義上是基本類似的,那就是收音機是一種接收無線電廣播的設備或裝置。

一、新中國成立之前收音機首次出現的社會意識形態:親美、舶來品的仿制品

早在1879年中國就已經引入電能。當時英帝國主義者為歡迎美國總統格蘭托路過上海,在上海公共租界舉辦“水龍商會”,從國外運來一架小型引擎發電機和一些照明器材,安裝在黃浦江外灘。①

從19世紀中期起,隨著通訊技術的傳入,上海成為當時中國最早應用電報、電話和廣播電臺的地區之一。1906年,清朝政府在上海市區至崇明島間開始無線電報的通訊。1911年,吳淞無線電報局成立。通訊科學技術的傳入和通訊業務的建立,為上海電訊器材工業的產生創造了得天獨厚的條件。1923年1月23日,美國人在上海創辦中國無線電公司,播送廣播節目,同時出售收音機,以美國出品最多,其種類一是礦石收音機,二是電子管收音機。當時的收音機全部都是昂貴的舶來品,是時髦的象征。1927年,中國第一家民營廣播電臺“玻璃電臺”在上海南京路新新公司頂樓建成。之所以稱為“玻璃電臺”,是因為整間屋子都是用玻璃幕墻圍起來,外面就是人群熙攘的游樂場。怎樣廣播,怎樣掌控機器,怎樣播報新聞,全被看得一清二楚,在當時非常轟動。新新公司之所以開辦玻璃電臺,其目的是為了推銷自制的礦石收音機。那個時候的收音機是罕有之物,只有達官貴人或者工商巨賈才可能擁有,是身份和地位的象征。那時的收音機,價格相當昂貴,一臺收音機的價格相當于買一座別墅的錢。有的大商店會買上一臺放在櫥窗里,喇叭一開,便會有大批的人擁過來,那是招徠顧客的最好手段。宋美齡曾送給張學良一臺收音機,并囑咐“我已裝了電池,你打開就能收聽……我希望它帶給你樂趣”。1943年在中國抗日戰爭最艱難的時期,為了取得美國對中國抗戰的更多支持和同情,宋美齡作為蔣中正的特使,于該年2月訪問美國,宋美齡的國會演說經由收音機轉播全美,打動千千萬萬美國人心田。

正由于無線電科學在當時世界上起到了舉足輕重的作用,同時也孕育了中國最早的無線電工業的誕生。分別從四個不同路線產生中國最早的收音機制作來源。

第一,一些經營收音機和無線電零件的商行,由于營業的需要,不得不兼營維修業務,再由修理走上了“商兼工”的道路。據當時資料技術:“美國行號常在上海著手,有時且以小小零件托付華人工廠制造,定制日多,傳播日廣,仿制者日眾。”②“上海無線電業務隨電臺起而興旺,一、二人、二、三人不等的簡易業所不下20余家,這些業所大多夫妻一對,或親戚兼雇,購置一、二臺設備,自作修理又仿造一些零件。”

第二,一些維修收音機的商行,由單純的維修逐步轉向簡單的無線電零件制作。進口及品種的增加,要求從事維修業務的人員必須熟悉其性能和構造原理,才能承接各種機種的修理業務。這樣一些商行的維修人員逐步掌握和提高了無線電技術水平,陸續生產出接線柱、分線器、香蕉插頭座、可變電容器、線圈、紙介電容器和舌簧揚聲器等一批收音機零部件。

第三,由于無線電的發展和舶來品收音機的出現,引起國內各界人士的極大興趣和愛好,紛紛加入無線電的維修和制造行列中。

第四,不少中國留學生回國后,以其愛國熱情和所學之長,興辦了一些規模不大但有一定技術力量的無線電企業。

由于以上原因,形成了上海民族無線電工業的萌芽。1923年,亞美股份有限公司由蘇祖國創辦,公司設在上海江西路323號,是我國第一家民族無線電廠,也是一家以生產亞美牌無線電元件和收音機,并在我國率先創辦廣播電臺的著名廠家,曾為我國民用無線電事業和普及無線電技術做出了卓著的貢獻。并生產出中國最早的一臺收音機——亞美老牌1651號收音機。

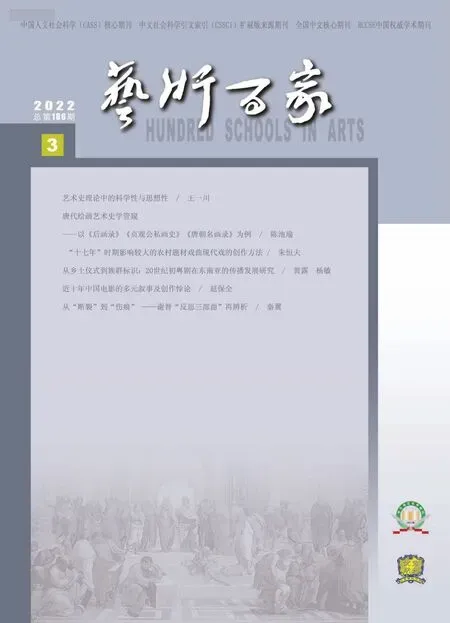

圖1 仿制美國收音機的亞美1651款收音機

正因為當時以商兼工的模式和維修人員仿制的經歷,使得此一時期的收音機在外觀上與舶來品并無很大差別甚至極為相似,它的外觀造型因為其設計系統而呈現出舶來品的仿制品形態,典型的美國“墓碑式”收音機造型,也是反映當時社會文化形態特別是社會意識形態的產物,追求與美國舶來品極度相似,作為物美價廉的舶來品的替代品。1936年“亞美165l型”投放市場,由于靈敏度高,選擇性好,音質優良,外型美觀而供不應求。③接著推出的“亞美牌1614型”超外差式四燈交流收音機,既具有同樣功能,又價廉物美,因此大為暢銷,打擊了日本收音機的傾銷。1939年在香港的第三屆中國貨品展覽會上,亞美產品深受歡迎。在新加坡舉辦的中國商品展覽會上被爭購一空,從此馳名海外,遠銷印尼、蘇門答臘等東南亞各地,甚至暢銷澳洲。

然而通過對舶來品的仿制,并沒有使中國的收音機事業長久發展和增加對舶來品的競爭力,上海無線電收音機工業在抗日戰爭勝利后一度復蘇卻好景不長,隨著國民黨政府全面發動內戰、帝國主義勢力的入侵,官僚買辦資本利用特權,大量進口國外通訊器材以牟取暴利。據當時報刊記載:“抗日戰爭勝利以后,國內進口商大大的活躍,他們以高額外匯,盡量地裝運外國貨進口。所以大批華麗收音機也隨著進來,爭奇斗艷,陳列于市場。這種大批機件,非但消耗本國許多寶貴外匯,同時也給國內制造業一個沉重打擊。”④

二、新中國成立初期收音機的社會意識形態:親蘇、軍工品到低成本機

新中國成立之后,我國電子工業基礎薄弱,電子管尚未國產化,直到50年代中前期,國內使用的性能較好的收音機都是進口,或為進口元件組裝(多數是美國組裝的)。紅星501型就是用美國RCA牌56X型收音機機殼和主要元器件,加少量國產件組裝成的,與后來的紅星機外觀差別很大。進口組裝階段的兩條生產線落戶于天津和南京,南京廠生產的是PHILCO806和 RCA56X系列機型,天津廠除了 PHILCO和RCA外,還有Detrola系列鐵殼五燈機。

1949年8月,上海市軍事管制委員會成立了電信處,由曹維廉任處長,對中央電工器材廠、中央無線電器材公司、南京有線電廠、上海電池廠等進行了軍事管制,對中美合資的中國電器公司也派出了軍管人員。無線電器材工業開始和新中國軍方緊密聯系起來。上海市軍事管委會空軍部,⑤接管了國民黨民航局龍華機場航空站等單位留下的一批技術人員和工作人員,接收了一批無線電通訊器材和專用儀器設備,建立空軍通訊器材維修廠。1950年,空軍通訊器材修理廠改名上海通訊器材維修廠,開始逐步由維修轉向制造無線電整機。1953年7月,上海通訊器材維修廠由第二機械工業部第十局領導。1956年遷至武漢,改名國營中原無線電器材廠,稱為710廠。

當時新中國出現了一大批軍工企業代號廠,如南京無線電廠,當時就稱為714廠,廠址逸仙橋,它曾是南京的驕傲,據說是1958年中國第一臺收音機的生產商,起名熊貓,這臺當年專門為國慶10周年獻禮特制的“熊貓1501型特級三用落地式聯合機”。⑥這是當時體形最大、功能最全的國賓級收音機,象征著當時國內民用電子音響的最高水平。此外生產收發信機(電臺),后來改為熊貓集團,以電子產品為主,并擁有多家合資企業。797廠即北京第一無線電器材廠,742廠即江南無線電器材廠等等軍工代號企業。上海市軍管會電信組還組織南京無線電廠、南京真空管廠、中國電氣公司和博山電機廠等生產無線通訊設備支援前線。自此無線電通訊廠不僅支援電訊器材,還承擔起大量通訊設備的維修任務。參與訂購產品的有人民解放軍參謀部、人民空軍、郵電部、華東工業部等單位。

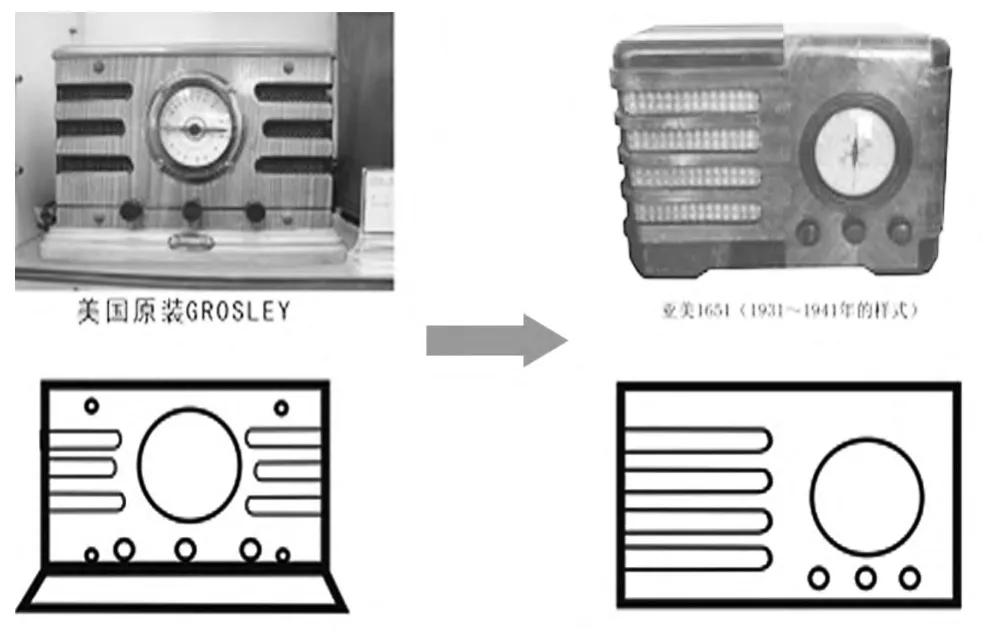

圖2 模仿前蘇聯“莫斯科人”收音機的小北京收音機

后由于解放初期的帝國主義對新中國實施了禁運,使得中國國內的電訊器材工業造成了短暫的困難,1952年11月經政務院財經委會批準,一機部召開第二次全國電器工業會議。這個會議在批評“崇美思想”的基礎上,提出在技術上學習蘇聯。并決定全面采用蘇聯有關標準。⑦雖然早在解放后不久,上海電工就曾廣泛收集和研究國外電工標準(沒有蘇聯標準)的基礎上,制定過自己的試行標準。雖然他們中有人認為蘇聯的標準和蘇聯的技術不一定比歐美國家更先進,但在當時的形勢下,只有蘇聯幫助中國建設并提供技術,中國各部門都進口蘇聯的設備和器材,聘用蘇聯專家,學習和使用蘇聯技術,因此電器工業采用蘇聯標準。從而新中國的產品仿制和對外貿易就由美國轉向了蘇聯及東歐國家,開始學習和仿制蘇聯式的收音機,1954年,我國以“立足國產、參照蘇聯、壓低成本、民族特色”為設計思路,研制國產收音機,因此這時期很多國產收音機都帶有前蘇聯產品的影子。被昵稱為“小北京”的北京產第一臺收音機就是仿造當時蘇聯的一款收音機“莫斯科人”而制。1949年9月,一篇“新華廣播稿”中提到了中央對廣播事業發展的規劃:無線電語言廣播事業,是“教育中國人民的非常重要的工具”。這讓廣播與收音機的地位空前提高。1963年8月,四機部、商業部、財政部和廣播事業局在北京聯合召開的廣播收音機專業會議上,明確指出收音機是向廣大干部和群眾進行思想教育、傳播科學知識和豐富文化生活的宣傳教育工具,要大力促進半導體收音機的發展。國家還制定了降低收音機銷售價格、調整收音機稅率和對半導體收音機的生產實行定期免稅的經濟政策。當時人民的物質生活極其困難,文化生活也很貧乏,收音機在當時是高檔消費品,也是人們獲得外界信息和娛樂的唯一工具。但是收音機太貴了,老百姓買不起,一臺收音機價格高達三四百元,普通百姓只能望“機”興嘆。1966年春天,周恩來總理再次提出,要積極發展農村廣播網,讓有線廣播和無線廣播相結合。⑧隨之而來,大批適合百姓使用的簡易和多功能收音機被相關企業生產出來,收音機的普及程度空前。進入20世紀70年代,由于技術改造而價格下降,收音機開始成為中國普通家庭客廳里的“裝飾配置”。這也即是為什么當年中國收音機為何沒有像國外一樣發展昂貴的高端機轉而走群眾路線“親民”設計制造普通、成本低、面向大眾消費的中低、端收音機的原因。

三、“文革”時期收音機的文化特色:作為宣傳前沿陣地、極具中國時代特色

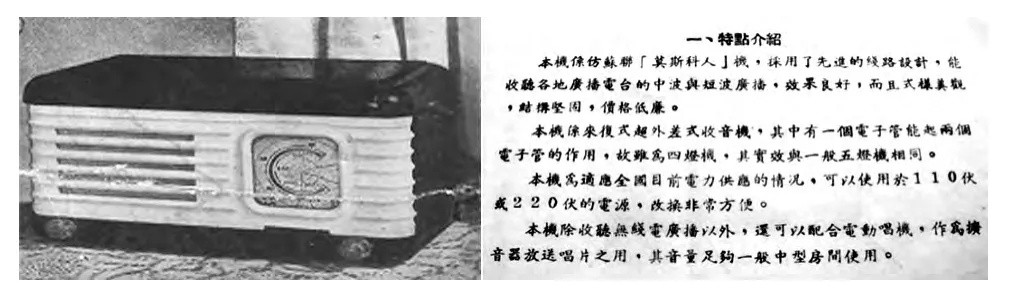

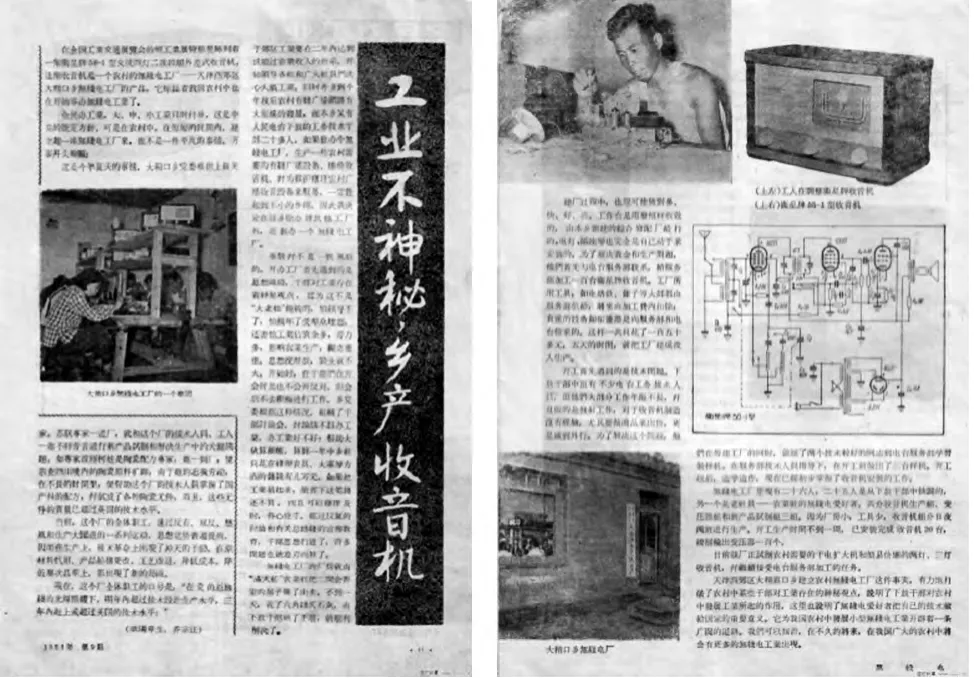

“文化大革命”中,電子工業在技術上“閉關鎖國”,1970年,提出破除“電子神秘論”,以群眾運動的方式來發展電子工業,甚至在把上海無線電二十九廠由生產木殼轉產晶體管的過程中,艱苦創業,自己動手油漆地板,以及幾個老年木工、漆工師傅戴上老花鏡從事晶體管生產的情況,肆意宣傳為“打破洋框框”的樣板。⑨在工業生產“電子中心論”的影響下,一時間出現了一哄而上的混亂局面,全國范圍內掀起了一個大辦電子工業的熱潮。天津市各城區、街道相繼成立了一批電子工業企業,很多工廠放棄了本行,改做電子產品,半導體收音機及其所用電子元器件是重點產品。由于并非專業制造收音機廠,所以一時間出現了許多造型新穎奇特的收音機,如我國天鵝611型收音機的書本造型,寶石花605型的天壇造型,白云808型則酷似收錄機等等,這些特制收音機由于本身數量稀少,再加上特殊的造型工藝,具有很高的收藏價值。

圖3 “文革”期間破除“電子神秘論”運動

圖4 造型奇特的“文革”時期收音機

“文化大革命”以群眾運動的方式來發展電子工業,這種運動方式抓生產,雖奏效一時,但電子工業內部的結構統統被打亂,很多比例失調,產品質量下降,技術脫節、職工素質下降,耽誤了電子工業整十年的發展時間。但正是在這一相對封閉的時期,“文革”時期生產的收音機如同這一時期的其它物品一樣,打上了時代的烙印。南京無線電廠利用美國剩余物資RCA收音機的元器件(包括機殼),組裝了一批五燈電子管收音機。為了避嫌“美帝國主義”采用一個比較革命的品牌,因此這臺收音機被命名為紅星501,紅星501的包裝箱上印著一顆紅色的五角星收音機。20世紀50年代很多廠子制造的收音機沒有品牌,但同樣在度盤上印有紅星圖案,以示突出政治。又如“紅燈”、“紅星”、“工農兵”、“向陽花”等,甚至機身上標有“毛主席萬歲”、“抓革命、促生產”等口號和語錄,政治色彩很濃。也正因此,其收藏價值也很高。如今,紅色收藏熱方興未艾,“文革”時期的收音機,作為歷史的見證自然也備受青睞。

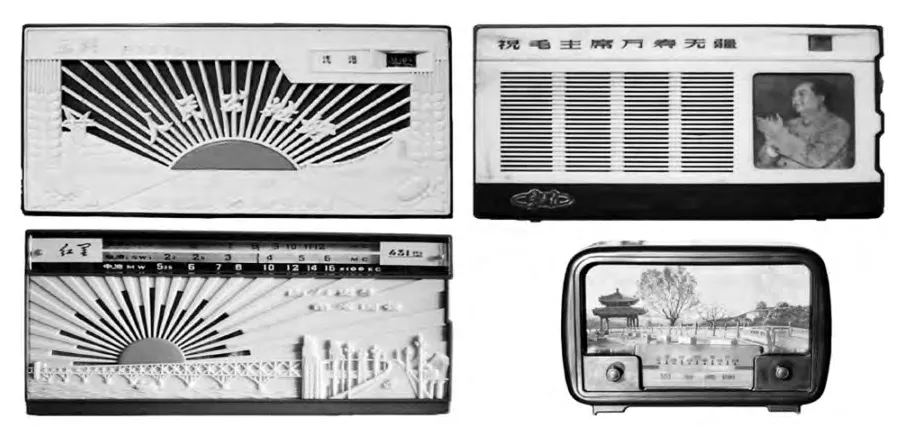

由于特殊時期,當時極具時代特色的國產收音機裝飾將有鮮明中國特色的“彩繪”、“版畫”、“浮雕”和“題字”這四類裝飾手法無所不用其極地用在收音機及語錄機上。這些收音機主要出產于1950-1980年。此后,受外國企業影響,收音機產品已無任何中國文化特色可言。任何文化不可能憑空生成,一定有它的社會、政治、經濟等內在原因。在世界收音機發展史上,從來沒有像在“文化大革命”時期在收音機產品上設計如此之多的富有時代烙印的“彩繪”、“版畫”、“浮雕”和“題字”。雖然“彩繪”、“版畫”、“浮雕”和“題字”這些裝飾方法在20世紀50年代生產的收音機就出現了,但在“文革”時出現了爆發性的發展和百花齊放史的展現。

“文革機”作為特定歷史時期的產物,其造型和裝飾手法在產品設計中具有重要的收藏與研究價值。另外,“文革機”產生的年代,很多美術設計者、工藝師的聰明才智全部體現在文革機上,充滿想象力的裝飾和天馬行空的造型為這個特定時期的產品增添了無法取代的魅力。“文革機”中不乏設計制作俱佳的藝術精品,這是因為“文革”時期師傅在收音機手工制造中不敢大意馬虎,制作細節可謂深思熟慮、精心備至,不敢有任何疏漏之處,這一點與“文革”時期的革命樣板戲有著異曲同工之處。

圖5 富有“文化大革命”時代特色的收音機面板設計

圖6 罕見的詩詞題詞裝飾手法

1977年后,隨著粉碎“四人幫”,掃除我國社會主義建設道路上的障礙,收音機電子工業進入了新的歷史發展時期。自此新中國的收音機設計走過了一條由體現經濟實力的奢侈品到表現時尚科技的日用品、由大型豪華的家具衣櫥式收音機轉變成以合成材料為主的便攜式小型機、由體現時代特色、中國特色的“文革機”轉變成適應國際時尚潮流的現代款收音機的曲折漫長的道路。在此設計觀念轉變過程中整個社會大環境、大層面起了不可忽視的決定性作用,收音機的類型、造型特征與歷史、文化和整個社會意識形態息息相關,體現了西方科技產物如何在進入中國人民生活的過程中被吸收、被改造的本土化過程。

① 周建南等《中國電器工業發展史(綜合卷)》,機械工業出版社,1989年版,第5頁。

② 張挺等《中國電子工業地區概覽·上海卷》,電子工業出版社,1987年版,第99頁。

③ 《亞美——中國首家無線電廠》,廣播愛好者論壇。

④ 《電世界》,1948年第1期,第6卷。

⑤ 同②,第112頁。

⑥ 曉陳《第一臺收音機問世》,《太原日報》,2009年9月18日,第9版。

⑦ 同①,第67頁。

⑧ 王惠萍《中山·中國收音機博物館——永不消逝的電波》,《中華遺產》,2013年第1期。

⑨ 同②,第70頁。