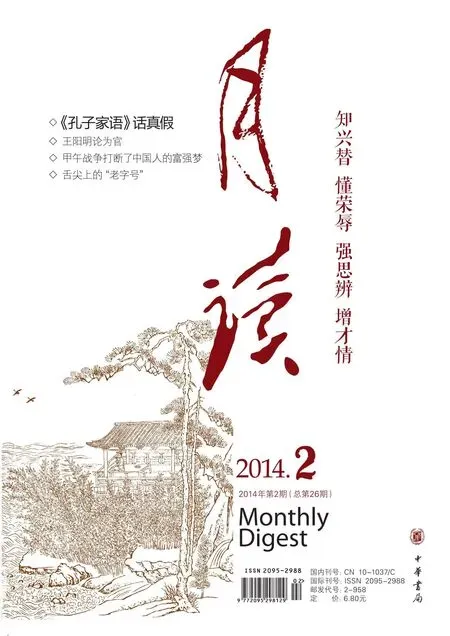

資政通鑒

◎ 羅政之

十八大以來,中央出重拳打擊腐敗,力度不斷加大。在打嗡嗡亂飛的“蒼蠅”的同時,也打“老虎”。“老虎”“蒼蠅”雖然職務階層不同,社會影響力不同,但他們對國家和社會的危害都是巨大的。堅持“老虎”“蒼蠅”一起打,體現了我們黨對腐敗問題“零容忍”的態度,無論什么人,不管權力大小、職位高低,只要觸犯黨紀國法,都要嚴懲不貸。

回顧歷史,如何根除腐敗、懲治貪官,是歷代統治者日夜深思的問題。本期所選,從制度和事例的角度,審視了中國古代社會的貪腐現象及國家的反貪措施。

貪官始祖羊舌鮒

如果說中國的貪官非要尋一個“開山鼻祖”的話,那么非春秋時期的羊舌鮒莫屬。

羊舌鮒,字叔魚,是春秋時期晉國的貴族,他是我國有史以來第一個見諸文字記載的大貪官。羊舌鮒出身名門,是晉文公時期馳騁沙場的一代名將羊舌斗克的后代,他的父親名為羊舌職,在晉國政壇十分顯赫,他還有一個哥哥叫羊舌肸(xī),字叔向,也是晉國聞名遐邇的賢能之輩。

羊舌鮒自幼生活在優越的家庭環境中,沾染了不少貴族子弟驕橫的習氣,同時對權勢的覬覦日甚一日。公元前529年平丘會盟時,羊舌國人都知道《論語》,對《孔子家語》了解的人并不多,這本書在歷史上曾被認為是偽書,有過激烈的真偽之辨。那么這到底是一本什么樣的書?它和《論語》又有怎樣的關系呢?

貪官、腐敗,自古有之。懲貪、反腐,一向為統治者所重視。本期“資政通鑒”從制度和事例角度,審視了中國古代社會的貪腐現象及國家的反貪措施。

史學巨著《資治通鑒》被認為是“天地間必不可無之書,亦學者必不可不讀之書”。毛澤東讀《資治通鑒》17遍。本刊邀請清華大學張國剛教授開設系列講座,與讀者朋友一起品讀這部史學名著,以“自淑、誨人、知道而樂”。

今年是甲午戰爭120周年,今時今日,當我們重新審視這場戰爭,又會有怎樣的思索?著名近代史學者馬勇認為“甲午戰爭打斷了中國人的富強夢”。

全聚德、東來順、信遠齋、稻香村,這些舌尖上的“老字號”,你知道它們的來歷嗎?它們最早出現在哪個朝代?