“大定四年”款“得勝案”銅印

馬莉

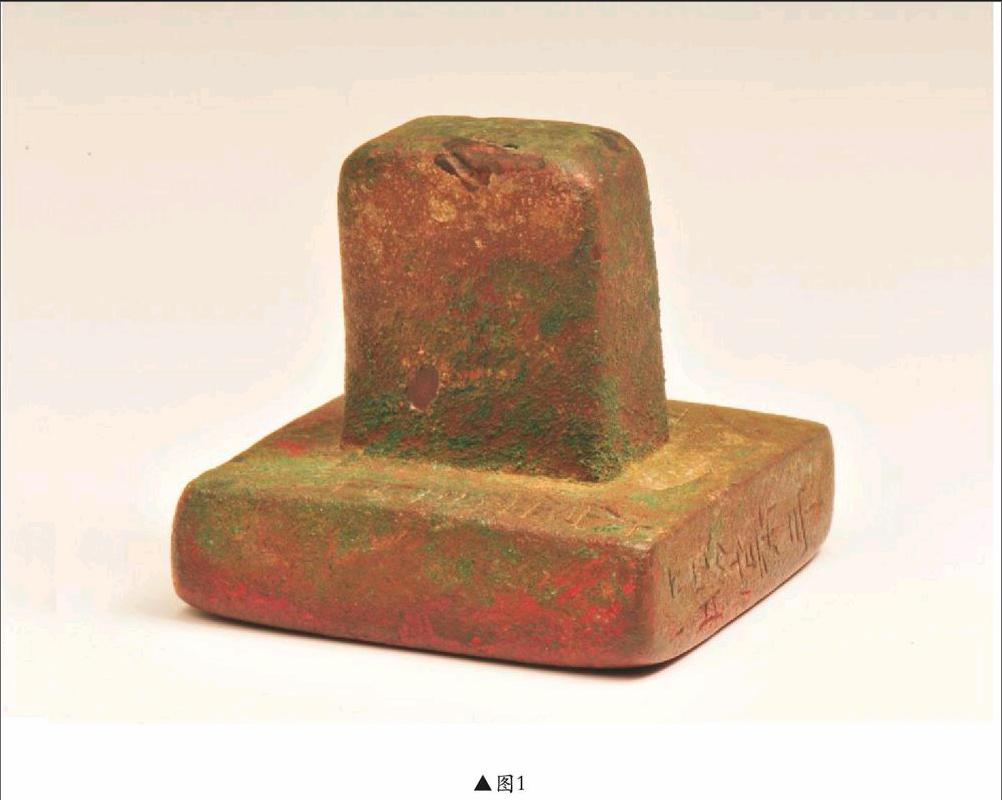

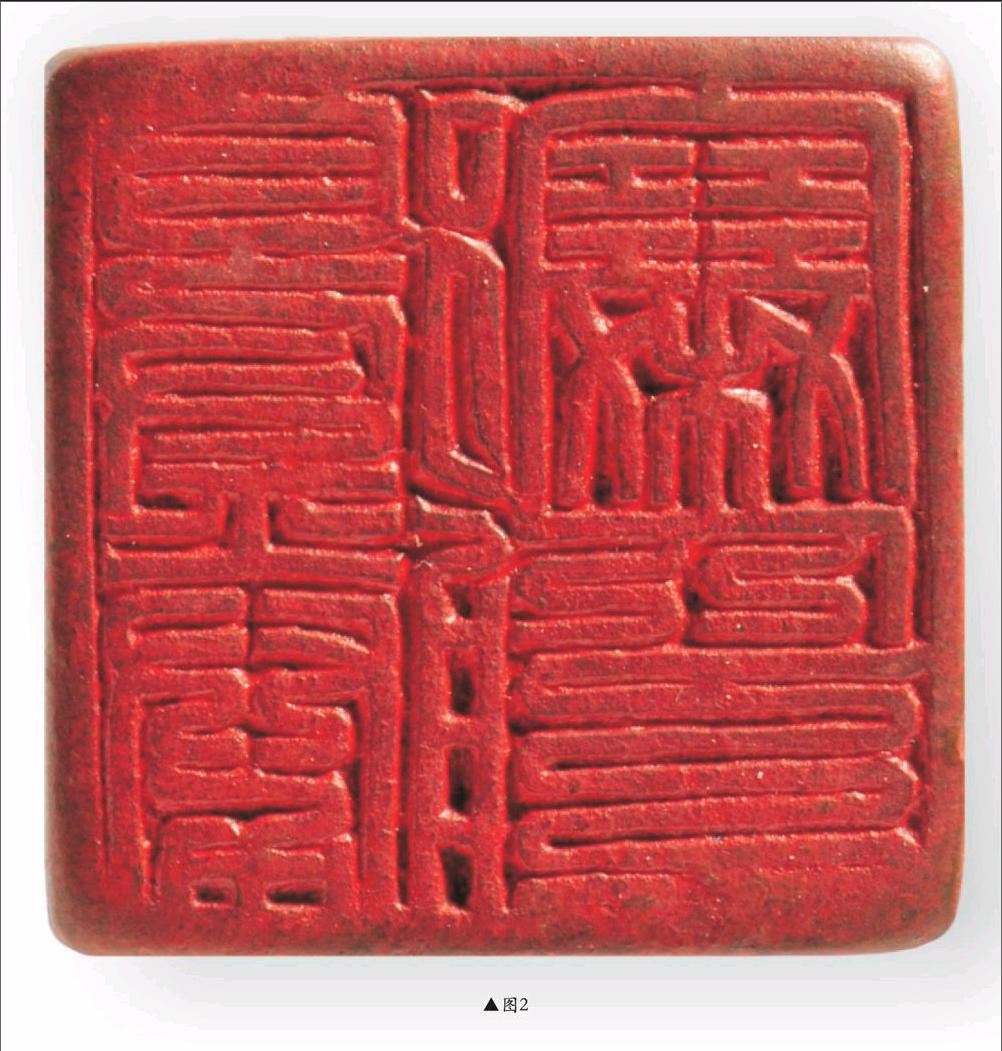

寧夏博物館藏有一方金代銅質印章,印文為“得勝寨印”(見圖1、圖2),是“文革”前從銀川市金屬回收公司征集的。印為正方形,邊長5.3厘米,長方形扁柱鈕,鈕兩側刻有“大定四年”“少府監造”字樣,鈕頂部刻有一個“上”字。印文為九疊篆書,清晰秀麗,布局合理。

從印文書體而言。“得勝寨印”四字為“九疊篆”,這是一種特別的篆書,又稱上方大篆,自宋以來作為常用的“國朝官印”文體。其顯著特點就是集中在筆畫處,直觀感覺是筆畫折疊堆曲,均勻對稱,布局呈正方形,填滿印面。之所以稱為“九疊”,是因“九”是數之終,形容折疊之多,實際上,每字的折疊多少,則視筆畫的繁簡確定,有五疊、六疊、七疊、八疊、九疊、十疊之分,也有多到十疊以上的。九疊篆盛行于宋、元、明,一直延續至今。印文有4、6、8字不等,也有多達12字的,印面布局依據字數的多少而定,如:4字者,布局為左右兩行,每行2字;6字者,為左右兩行,每行3字;9字者,為左中右三行,每行3字;12字者,印文排列也是左中右三行,每行4字。整體布局整齊劃一。“得勝寨印”印文為4字,布局為左右兩行,每行2字,諸字均纏曲反復,為九疊之篆。

從印文內容而言。“得勝寨”為地名,在今寧夏南部西吉縣硝河鄉境內,有遺址。得勝寨的設置,見證了宋、金時期六盤山地區的區劃變遷和宋、金政權交替統轄的事實。得勝寨,宋天圣六年(1028年)置,德順軍,轄堡一。《金史·地理志》記載,金代仍名為得勝寨,后德順軍,轄堡一。《金史·地理志》記載,金代仍名為得勝寨,屬德順州隆德縣,德順州轄“縣六、寨四、堡一……隆德……寨三……得勝、寧安、治平”。宋代,寧夏南部的六盤山一帶是宋王朝和西夏政權與金政權激烈爭奪的地區,統轄權時有變化。金政權占據統治的時間較長,從天會九年(1131年)至正大四年(1227年),長達96年。期間,宋與金經常在這里展開爭奪戰,最為激烈的就是發生在金大定二年(1162年)的“德順州之戰”,宋將吳磷率兵十余萬,曾一度攻克鎮戎軍,金元帥左都監徒單合喜在德順州擊敗吳璘。吳璘在得不到有力援助的情況下,招收散兵和群眾二十萬人馬,準備與金兵決一雌雄。徒單合喜調兵遣將,戰斗延續40余日。正在酣戰之時,南宋政府主張議和,吳璘大軍撤離南下。從此,金占據統轄德順、鎮戎二州。由于議和,宋、金在這里的戰事減少,人民逐漸趨于穩定的生產生活。得勝寨作為德順州隆德縣的堡寨之一,自然歸金政權管轄,這枚印章就是政府于“大定四年”即1164年(南宋孝宗隆興二年)頒行的官印。

從制作鑄造而言,“少府監造”(見圖3)說明了制作印章的管理與監造機構。金代,頒造官印是國家的大事,到目前據不完全統計,國內出土和傳世的金代官印,約在600方以上。《金史·百官志》記載,金承宋制,宋代頒造官印為少府監,金代少府監下屬有文思署”掌造內外局分印合一。到海陵王正隆元年(115為年)百官之印由“禮部頒造”,實際上在禮部頒造的同時,少府監也繼續頒造,且少府監頒造占有多數。州、縣僚屬以下的低級地方官吏印信可由地方機構鑄造和頒發。有銅質,也有木質。官印制度也繼承了唐代的傳統,各級軍事,行政機構及長官印稱“印”,最末一字署“印”;其屬吏及諸軍將校印稱“記”“朱記”,最末一字署“記”。宋太宗太平興國(976-984年)初年以后官印均刻背款;右邊刻鑄造時間,左邊刻鑄機構,也有少數印章僅刻鑄造時間。印鈕頂部還多刻一“上”字,以指示印文上下方向。金代官印采用這一風格,除印文外,在官印的背部和邊側,往往鑿刻有文字,多為該印頒發的官府和鑄造的時間,此款“得勝寨印”便是又一見證,無論在體現官印管理制度上,還是在印文風格和工藝方面,都是難得的印中上品,蘊含著豐富的歷史信息,是研究金代地方史:彌足珍貴實物資料,具有很高學術價值。