舟山地下車庫(kù)設(shè)計(jì)

陳冬花

(上海尚居建筑設(shè)計(jì)有限公司,上海 200000)

1 工程概況

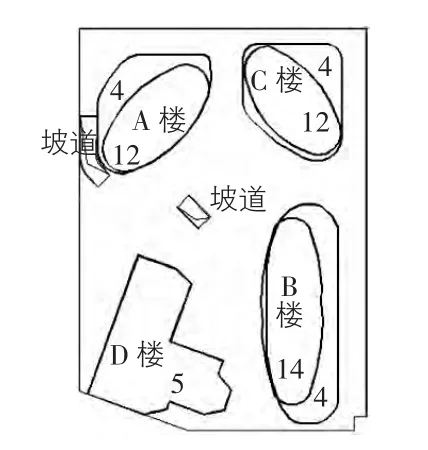

本項(xiàng)目位于舟山普陀區(qū)東港新區(qū)商務(wù)中心,項(xiàng)目總用地面積近2.5萬(wàn)m2,總建筑面積約為10萬(wàn)m2,其中地下建筑面積約為3萬(wàn)m2。項(xiàng)目包含公寓式寫字樓,商業(yè)建筑和其他配套,公寓式寫字樓(A,B,C三棟樓)為12層~14層框架結(jié)構(gòu),商業(yè)建筑D樓為5層框架結(jié)構(gòu)。地下室主要為地下1層停車庫(kù),設(shè)計(jì)采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),車庫(kù)總建筑面積為20 816 m2,主要柱網(wǎng)尺寸為9 m×9 m,東西方向長(zhǎng)約123 m,南北方向約172 m(見(jiàn)圖1)。

圖1 建筑總平面示意圖

2 場(chǎng)地介紹

工程場(chǎng)地地貌單元為海島山前海積人工平原地貌。場(chǎng)地上部為淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土,下部以粘性土為主,沒(méi)有良好的含水層。淤泥質(zhì)土透水性低。地下水水位變化幅度為1.00 m~1.50 m,場(chǎng)地內(nèi)最高地下水位標(biāo)高(抗浮設(shè)計(jì)水位)1.6 m。

場(chǎng)地地下水對(duì)混凝土無(wú)腐蝕性;對(duì)混凝土干濕交替時(shí)具有中等腐蝕性,長(zhǎng)期浸水時(shí)無(wú)腐蝕性;對(duì)鋼結(jié)構(gòu)物具中等腐蝕性。

3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

本工程的抗震設(shè)防烈度為7度,設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.10g,設(shè)計(jì)地震分組為第一組。場(chǎng)地土類型為軟弱場(chǎng)地土、建筑場(chǎng)地類別為Ⅲ類,場(chǎng)地特征周期(Tg)為0.45 s,屬于對(duì)建筑抗震不利地段。

3.1 結(jié)構(gòu)方案選擇

地庫(kù)部分結(jié)構(gòu)體系采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),框架抗震等級(jí)為四級(jí),9 m×9 m布置柱網(wǎng),頂板雙道井字梁布置,是比較經(jīng)濟(jì)實(shí)用、傳力清晰合理、施工簡(jiǎn)便快捷的方案。主樓采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),框架抗震等級(jí)為三級(jí),結(jié)構(gòu)計(jì)算采用PKPM系列SATWE軟件進(jìn)行整體空間計(jì)算,考慮扭轉(zhuǎn)偶聯(lián)、雙向地震作用和偶然偏心,樓層剛度算法采用層間剪力比層間位移算法計(jì)算分析。同時(shí)主樓計(jì)算時(shí),與主樓相鄰地下車庫(kù)兩跨的柱、墻計(jì)入主樓地下室側(cè)向剛度,此部分地庫(kù)結(jié)構(gòu)抗震等級(jí)同主樓,連同主樓一起計(jì)算,確定內(nèi)力,配筋及構(gòu)造。地下一層與首層的側(cè)向剛度比大于2,使地下室頂板滿足嵌固的要求,同時(shí)由于主樓地下室頂板與車庫(kù)頂部的高差,考慮頂板加腋,有利于水平地震力的傳遞,保證地下室大底盤與各塔樓整體工作,結(jié)構(gòu)各單塔分別進(jìn)行抗震驗(yàn)算。對(duì)上部結(jié)構(gòu)而言,計(jì)算所得的結(jié)構(gòu)側(cè)向位移和構(gòu)件內(nèi)力等更能反映結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況。

3.2 車庫(kù)部分的承壓及抗浮

地下車庫(kù)部分承壓及抗浮考慮采用直徑600 mm的鉆孔灌注樁,樁端持力層為⑧-1層粘土,樁進(jìn)入持力層深度不小于1 m,單樁豎向承載力特征值1 600 kN,單樁抗拔承載力特征值240 kN。

1)承壓計(jì)算考慮的工況。

a.施工階段:地下車庫(kù)側(cè)壁、頂板均已施工完成,無(wú)回填覆土,由于施工階段采取降水措施,不考慮施工階段的地下水浮力有利影響。

b.使用階段:地下車庫(kù)已施工完成,上部回填覆土已達(dá)到景觀設(shè)計(jì)要求,考慮地下水常年低水位的有利影響。

2)抗浮計(jì)算考慮的工況。

a.使用階段一:常年高地下水作用,地勘報(bào)告提供常年穩(wěn)定地下水位抗浮地下水位高程建議取1.60 m。

b.使用階段二:季節(jié)性暴雨期間由于排水不暢,水位達(dá)到室外地面以上,該工況應(yīng)屬于短時(shí)工況,作為驗(yàn)算復(fù)核。

采用抗浮安全系數(shù)。基礎(chǔ)及其上部覆土的自重等對(duì)結(jié)構(gòu)有利的荷載效應(yīng),依據(jù)GB 50009-2001建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定,永久荷載對(duì)結(jié)構(gòu)的傾覆,滑移或漂浮驗(yàn)算,荷載分項(xiàng)系數(shù)均取為 0.9。

3.3 基礎(chǔ)沉降

本工程大底盤分割后的各結(jié)構(gòu)計(jì)算單元基礎(chǔ)設(shè)計(jì)中需考慮主樓和車庫(kù)荷載差異,地基承載力和變形等因素,根據(jù)工程地勘報(bào)告,選用樁基安全等級(jí)為一級(jí),設(shè)計(jì)中分別對(duì)主樓,地下車庫(kù)及相鄰部分的樁承載力及沉降變形進(jìn)行計(jì)算分析。

1)地庫(kù)部分。

地下車庫(kù)部分采用直徑600 mm的鉆孔灌注樁(兼作抗浮樁),樁端持力層為⑧-1層,樁進(jìn)入持力層深度不小于1 m,單樁豎向承載力特征值1 600 kN,單樁抗拔承載力特征值240 kN,⑧1層粘土,在整個(gè)場(chǎng)地內(nèi)均有分布,埋深適宜,中壓縮性,物理力學(xué)性質(zhì)較好,分布厚度較大,樁端阻力特征值為650 kPa,⑧1層下有⑧2層粉質(zhì)粘土,在場(chǎng)地內(nèi)部分地段揭露,埋深較大,軟塑狀,局部可塑狀,物理力學(xué)性質(zhì)稍差,中壓縮性,當(dāng)以⑧1層粘土作為擬建建筑物的樁端持力層時(shí),考慮該層為相對(duì)軟弱層對(duì)樁基沉降量的不利作用。

2)主樓部分。

高層主樓部分采用直徑700 mm的鉆孔灌注樁,樁端持力層為⑧-3層,樁進(jìn)入持力層深度不小于1.5 m,單樁豎向承載力特征值2 800 kN,⑧3層粉質(zhì)粘土,埋深較大,中或中偏低壓縮性,物理力學(xué)性質(zhì)較好,分布穩(wěn)定厚度較大,樁端阻力特征值為750 kPa,并無(wú)軟弱下臥層。采用獨(dú)立承臺(tái)的基礎(chǔ)形式,保證受力的直接傳遞。

3)主樓與地庫(kù)相鄰部分。

主樓四周大部分有裙房,裙房距主樓1跨~2跨,5層,主樓、裙房、地庫(kù)的荷載呈階梯的變化,本身對(duì)沉降控制起了有利作用,裙房部分使用的樁型同主樓。主樓與地庫(kù)直接相連處,主樓部分計(jì)算時(shí)已考慮地庫(kù)相鄰跨的荷載,布樁時(shí)已適當(dāng)考慮主樓與地庫(kù)荷載的差異。

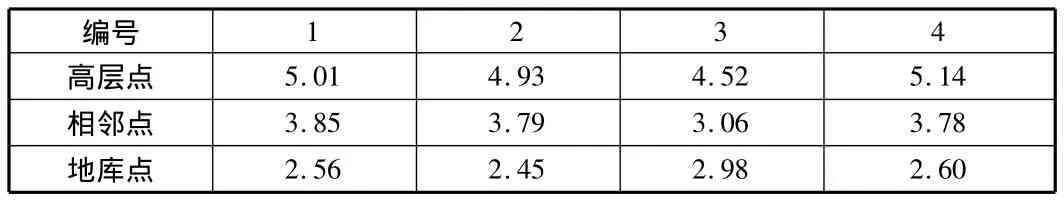

用基礎(chǔ)沉降計(jì)算軟件Autobase2010分析表明,基礎(chǔ)沉降差均在15 mm內(nèi),滿足0.002l(l為相鄰柱的中心距)的規(guī)范要求,由此可見(jiàn),按照上述方法對(duì)樁基設(shè)計(jì)沉降量及沉降差控制的比較理想(見(jiàn)表1)。

表1 計(jì)算沉降值 cm

考慮主樓與車庫(kù)之間的沉降差,在車庫(kù)與主樓交接跨內(nèi),沿主樓四周設(shè)置800 mm寬的沉降后澆帶,當(dāng)沉降實(shí)測(cè)值和計(jì)算確定的后期沉降差滿足設(shè)計(jì)要求后可澆筑。在主樓與車庫(kù)之間用后澆帶隔開(kāi),使其各自形成獨(dú)立單體,既能在施工期間各自沉降,把主要沉降差所引起的內(nèi)力釋放掉,減少沉降差及應(yīng)力集中可能產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)開(kāi)裂。同時(shí)也避免了同一樓層大面積混凝土澆筑引起的溫度應(yīng)力,然后用后澆帶連成整體以滿足建筑使用功能的要求。因?yàn)楦邔又鳂峭瓿芍螅话闱闆r下,其沉降量已完成最終沉降量的60%~80%,剩下的沉降量就小多了,這時(shí)再按實(shí)測(cè)情況補(bǔ)齊施工后澆帶混凝土,二者差異沉降量就較小了,這部分差異沉降引起的結(jié)構(gòu)內(nèi)力,完全可以由不設(shè)永久變形縫的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)承擔(dān)。

4 大底盤超長(zhǎng)結(jié)構(gòu)處理措施

本地下車庫(kù)面積較大,長(zhǎng)寬均超過(guò)了規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn),考慮到地下室周邊嵌固及使用功能的要求,根據(jù)《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》12.2.3條本工程地下室未設(shè)置變形縫,通過(guò)采取以下措施控制超長(zhǎng)結(jié)構(gòu)帶來(lái)的伸縮影響:

1)雙向每隔30 m設(shè)置不小于800 mm寬貫通頂板、底板及墻板的伸縮后澆帶。后澆帶施工時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制水泥用量、水膠比,后澆帶一側(cè)的結(jié)構(gòu)混凝土應(yīng)一次澆搗完成。伸縮后澆帶混凝土應(yīng)在其所在平面的混凝土澆筑完成兩個(gè)月后再進(jìn)行澆灌。后澆帶兩側(cè)表面混凝土應(yīng)鑿毛,在澆灌后澆帶混凝土前,必須清除雜物,表面沖洗干凈,然后澆筑混凝土。同時(shí)混凝土用無(wú)收縮混凝土,添加高性能膨脹劑,降低混凝土表面裂縫。

2)采用低水化熱的水泥配制混凝土,按有關(guān)規(guī)范適量添加粉煤灰或礦渣粉,以降低水化熱。嚴(yán)格控制混凝土的配合比及坍落度,施工中要控制混凝土的澆灌速度,做好混凝土早期養(yǎng)護(hù)工作,使混凝土表面與內(nèi)部溫差應(yīng)控制在25℃以內(nèi),大體積混凝土分層澆筑,控制振搗質(zhì)量,增強(qiáng)密實(shí)度,控制確保施工質(zhì)量。

3)為了防止混凝土的水分蒸發(fā)形成濕度變化梯度,引起收縮應(yīng)力造成混凝土表面開(kāi)裂,要求做好施工階段和后期的養(yǎng)護(hù)工作。大面積板面混凝土應(yīng)用塑料薄膜覆蓋并保溫養(yǎng)護(hù),混凝土硬化后宜采用濕麻袋覆蓋,養(yǎng)護(hù)時(shí)間不應(yīng)少于14 d。拆模后混凝土周圍環(huán)境相對(duì)濕度達(dá)到80%以上。及時(shí)回填頂板上面的部分覆土,防止混凝土遇到突然的風(fēng)吹曝曬,引起溫度急劇變化,以及急劇降溫、寒潮襲擊引起溫度變化等的不利因素,避免了墻體混凝土的開(kāi)裂。

5 結(jié)語(yǔ)

本工程結(jié)構(gòu)受力體系明確,地下車庫(kù)的整體性起到了大底盤的作用,滿足各樓計(jì)算的嵌固端要求。樁基的選擇也控制了主樓與車庫(kù)的沉降差,同時(shí)后澆帶的合理設(shè)置也控制了超長(zhǎng)結(jié)構(gòu)混凝土收縮和溫度變形引起的裂縫。以上就是我對(duì)該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一些拙見(jiàn),如有不當(dāng)之處敬請(qǐng)指教。

[1]GB 50011-2010,建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

[2]JGJ 3-2010,高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程[S].

[3]GB 50007-2011,建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

[4]全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施結(jié)構(gòu)[M].北京:中國(guó)計(jì)劃出版社,2009.

[5]SYJG2007-1,超長(zhǎng)地下室混凝土結(jié)構(gòu)防裂技術(shù)規(guī)定[S].

[6]李國(guó)勝.多高層建筑基礎(chǔ)及地下室結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)——附實(shí)例[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2011.