地下工程抗浮設計分析

李 敏

(上海市城市建設設計研究總院,上海 200125)

近年來,地下工程方興未艾,設計施工日趨成熟,但上浮事故仍時有發生,抗浮設計作為地下工程設計中的重點,須格外小心。目前各規范對抗浮設計均有敘述,但在個別細節上言之不詳,設計中由于各人理解不同,容易產生偏差。

1 抗浮設計之要點

1.1 抗浮設防水位

《建筑地基基礎設計規范》[1]3.0.4條規定:“當工程需要時,巖土工程勘察報告應提供用于計算地下水浮力的設防水位”。可見抗浮設防水位應由勘察提出,但作為該數據的使用者,設計人員有必要了解該數據的由來并正確使用。《巖土工程勘察規范》[2]7.1.1 條規定:“巖土工程勘察應根據工程要求,通過搜集資料和勘察工作,掌握下列水文地質條件:1)地下水的類型和賦存狀態;2)主要含水層的分布規律;3)區域性氣候資料,如年降水量、蒸發量及其變化和對地下水位的影響;4)地下水的補給排泄條件、地表水與地下水的補排關系及其對地下水位的影響;5)勘察時的地下水位、歷史最高地下水位、近3年~5年最高地下水位、水位變化趨勢和主要影響因素”。規范將抗浮設防水位的影響因素一一列出,但對抗浮設防水位的取值卻只字不提。

從上述規范可知,抗浮設防水位與地下水文地質條件息息相關,隨季節、氣候條件、地形、補給排泄條件變化而變化,須長時間觀測方可確認,然而勘察作業時間一般較短,勘察所提數據不免讓人心存疑慮。如果勘察單位是當地有經驗的單位,一般都對水位變化有所了解,所提抗浮設防水位可以信任;但如果勘察單位非本地單位,且在該地完成的項目不多,就須多個心眼,多咨詢一下當地的勘察或設計同行,使設計依據符合實際情況。

1.2 多層地下水

抗浮設計中,設計人員往往根據勘察提供的抗浮設防水位,通過地下結構排開水量進行浮力計算,貌似無懈可擊,但在部分地區某些情況下,計算存在偏差。

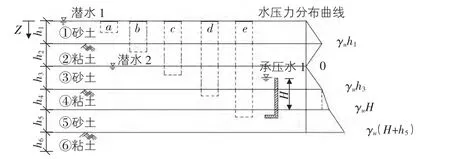

文獻[3]提出在多層地下水情況下,地下室浮力見圖1。文獻[4]認為“按此模式計算存在弱透水層愈薄,水頭衰減得愈快,愈厚則愈慢,似有悖于常理”。

筆者認為圖1反映的是一種穩定狀態。以下假設②層粘土厚度可變,簡述②層厚度變化后,①,③層水壓力變化情況。對于有孔隙存在的粘性土層,事實上很難劃定界限判斷它是含水層還是隔水層;更何況在一定的條件下,隔水層與含水層可以相互轉化的[5]。

圖1 幾層水情況下的孔壓與浮力

在弱透水層中,當弱透水層的兩個分界面上存在壓力水頭差,即存在滲流,由于土單位體的體積V上存在與水力梯度i和水的重力密度rw呈正比的滲透力J,J=irwV,故壓力水頭隨滲流減小,最終在某一位置壓力水頭差歸零。

如②層粘土變薄,壓力水頭損失變小(文獻[4]也同意壓力水頭損失與弱透水層厚度成正比),潛水1會對潛水2進行補給,潛水1的水位會下降,潛水2的水位上升,重新平衡后,壓力水頭差將比原先小,而不是固定不變的。如②層粘土變厚,壓力水頭損失變大,壓力水頭隨深度加大而變小,可能在②層粘土中某一深度為0,然后從此處向下直到②,③層分界面均為0。故此筆者認為文獻[3]所提孔壓與浮力計算圖的原理是正確的,即在含水層中,壓力水頭為正三角形分布(弱透水層底與下層潛水位之間的非飽和帶除外)。同時也要說明的是,圖1僅反映在此土層分層、水位情況下的水壓力分布,實際有很多種情況,如文獻[6]就提到當③層水位位于②,③層分界面以下,③層砂土上部存在非飽和帶時,壓力水頭的分布情況。

文獻[4]提到“由于場地鉆探、開挖和樁基施工的影響,建筑場地內各層地下水在今后使用過程中,事實上是連通的,因而基底所受浮力應以“場地抗浮設防水位”為起始點開始計算,而不宜僅以基底下地下水所在層的最高水位計算。”筆者認為該觀點有待商榷。首先文獻[2]的9.1.2條明文規定,鉆孔、探井和探槽完工后應妥善回填;當然不按照規范做的情況也是屢見不鮮,但部分未回填的勘探孔在施工前是否能保存完好而不塌孔,樁基與周邊土是否會完全分離,形成過水通道,這些也無法確定;同時地下結構施工完成后,大部分勘探孔及所有樁基應在地下結構平面內,地下結構底板下各水層與其上各水層由于地下結構的阻隔,是不連通的;且地下結構底板范圍外的勘探孔如果不是特別多的話,就好比一大盤水,盤子下有幾個小孔,要漏光所有的水,亦需一定時日,而地下結構抗浮設防水位取自豐水期(暴雨期),其持續時間有限,在此期間,如地下水下滲能力有限,降水還會通過蒸發、地表徑流、地下徑流等途徑流失,故認定地表處第一潛水層水位與地下結構底板下水層水位一樣,不得不令人存疑。

從目前披露的地下結構抗浮事故來看,大部分為開挖10 m范圍內的地下1層~2層結構,而開挖超過10 m的地下結構抗浮事故則罕有聽聞,是否意味著地下淺層不存在多層地下水問題,水浮力符合阿基米德原理,與設計常規計算相符,如發生與設計設定的不同工況,將導致抗浮不滿足;而較深地下存在多層地下水問題,水浮力較按照排出水體積的浮力計算值小,人為制造了一定的安全儲備,故出現事故的幾率相對降低。

1.3 基坑對抗浮的影響

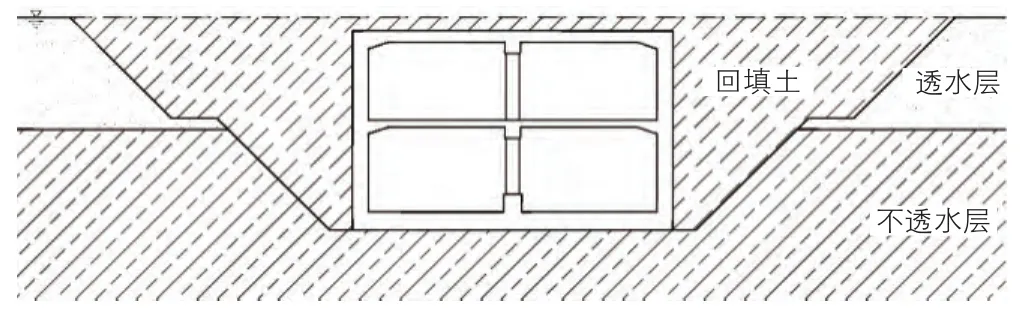

地下結構的永久抗浮也需要考慮基坑開挖方法及圍護結構的影響。如圖2所示,當基坑為無支護開挖,回填土透水,回填不密實時,地下結構底板處水浮力應按地表水水位計算;當回填土不透水,且回填密實時,地下結構底板水浮力計算須考慮地下水在不透水層中的滲流,選取合理的壓力水頭,而不能簡單按照地表水水位計算。

圖2 放坡開挖地下結構

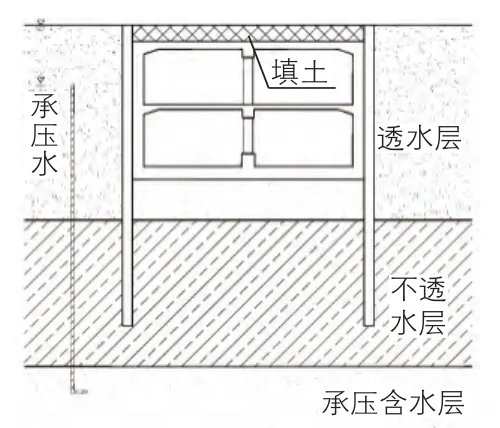

如圖3所示,圍護為地下連續墻,地下結構采用全包防水,地下連續墻與內側設置的鋼筋混凝土內襯墻不承受剪力,為復合墻形式。當地下連續墻深入不透水層時,有些設計人員認為無須再考慮結構的抗浮問題。筆者認為該觀點有待商榷,理由有三:1)地下結構防水層與地下連續墻完全密貼較難實現,降雨時,地面水可以通過防水層與地下連續墻的間隙補給到底板下;2)當底板下土體壓力水頭遠小于承壓水頭,且兩者間的不透水層不夠厚,承壓水通過滲流也會補給到底板下;3)我們在基坑開挖中,經常會遇到地下連續墻接縫滲漏,故可以推測出,在底板底至不透水層頂的范圍內,地下連續墻接縫存在滲漏可能。

圖3 以地下連續墻為圍護的地下結構

2 抗浮設計過程中應注意事項

1)當工程特別重要,抗浮設計對工程造價影響較大時,如有條件,應根據場地工程地質與水文地質條件、圍護與地下結構的隔水特性等,建立三維地下水滲流模型進行分析,參照分析結果選取合理的抗浮設計方案。

2)設計須明確施工方在滿足何種條件下方可停止降水,明確回填材料特性及回填要求。

3)抗浮最不利時間點一般為地表水位最高時,如暴雨期,而這一時間窗口一般不會太長,地表水位是否能完全轉化為地下結構底板處的水壓力,這與很多因素有關,如地下結構底板上土層、地表水的蒸發及地表徑流等,須找出主要因素,確定地下結構的水浮力。

3 結語

1)只有通過對項目所在地水文地質條件長時間的觀測,才能給出符合實際的抗浮設防水位。

2)對文獻[3]所提多層地下水的水壓力分布曲線進行了分析,認為其所提圖為某一種情況下水壓力的正確表示,其余情況亦可根據此原理推斷。

3)簡要分析了基坑對地下結構抗浮的影響。

由于筆者精力與資源有限,對一些問題只提出了個人設想,而未予以試驗證實;同時對引述文獻的理解可能有誤,所提討論意見亦可能不妥,歡迎同行前輩批評指正。

[1]GB 50007-2011,建筑地基基礎設計規范[S].

[2]GB 50021-2001,巖土工程勘察規范(2009年版)[S].

[3]李廣信,吳劍敏.浮力計算與粘土中的有效應力原理[J].巖土工程技術,2003(2):63-66.

[4]張曠成,丘建金.關于抗浮設防水位及浮力計算問題的分析討論[J].巖土工程技術,2007(1):15-20.

[5]高廣運,顧中華.對《關于地下建筑物的地下水揚力問題分析》一文的商榷[J].巖土工程技術,2003(2):69.

[6]周載陽.多層地下水的水頭分布[J].巖土工程技術,2003(2):67-68.