基坑圍護結構設計實例探析

梁建國

(山西省勘察設計研究院,山西太原 030013)

1 工程概況

某交通工程地下環廊平面沿規劃道路紅線布置,處于一個地質構造運動相對穩定的地帶,無大的構造斷裂分布,下伏基巖為志留系泥巖,屬非可溶巖,場地不良地質作用不發育。因此,場區地質構造穩定性良好,適宜工程建設。從整個場地地層分布特征來看,場地屬于典型的二元結構,上部土層埋深以及層厚均相對比較穩定,土層與砂層之間具有明顯的過渡層,該層局部存在著不均勻性,力學性質各向異性明顯,下部砂層埋深、層厚及性質相對穩定,但對于本工程基坑范圍內土層層面起伏較大,總體而言均勻性較差。

2 基坑圍護結構設計選型分析

本工程基坑范圍內主要由自穩性較差的人工填土和軟弱粘性土組成,為圍護基坑自身穩定,需采取必要的支護措施。結合周邊環境及地質條件判定本工程基坑重要性等級,基坑深度大于10 m的為一級;基坑深度7 m~10 m的為二級。支護結構型式根據結構型式、基坑深度、工程地質情況、場地限制條件、使用條件、施工工藝等確定,力求選用技術成熟、施工安全、造價合理、工期短、符合環保要求、利于施工的方案。通過對本工程周邊不同環境條件和水文地質條件的研究,基坑可采用圍護結構型式有地下連續墻、鉆孔灌注樁加隔水帷幕、SMW工法樁、拉森鋼板樁、水泥土重力式擋墻、放坡等。

地下連續墻施工工藝適用飽和軟土地層,施工時振動小,噪聲低。地下連續墻的剛度較大,能承受較大的水平側向荷載。基坑開挖時,能夠較好地控制對鄰近建筑物、構筑物和地下管線的影響。地下連續墻與地下道路側墻的“兩墻合一”技術已日趨成熟,可以實現基坑圍護結構在結構使用階段的再利用。從經濟性考慮,一般用于開挖深度大于10 m時。

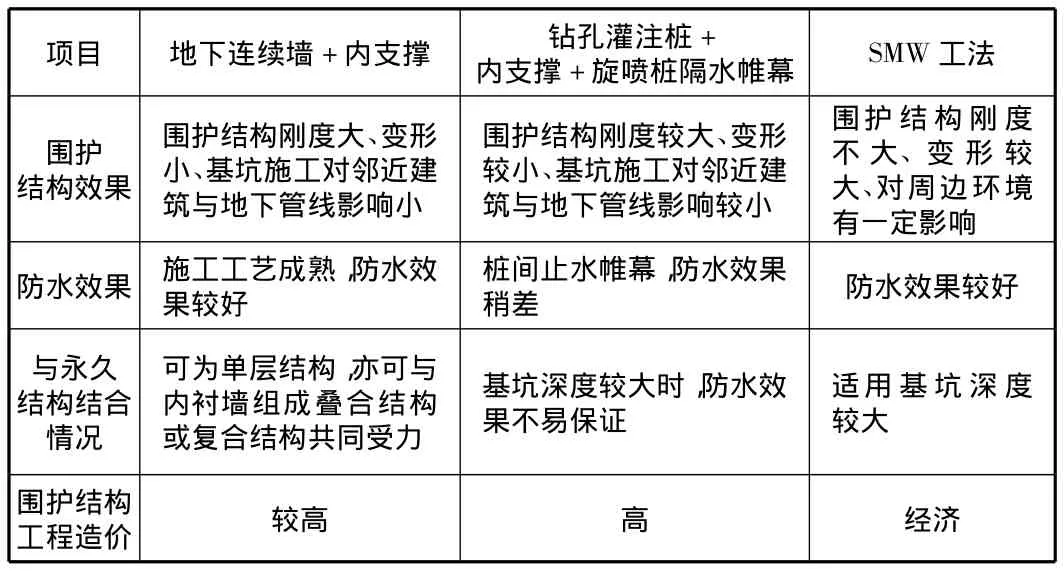

本工程主線基坑圍護結構可采取鉆孔灌注樁+內支、SMW工法或地下連續墻三種方案。本工程場地上部雜填土中賦存有上層滯水,下部砂層中賦存有承壓水,坑壁側部分土層中混夾有粉土及砂土,為防止側壁土層產生滲水、流土、涌砂,綜合考慮勘察單位意見,建議首選地下連續墻或SMW工法方案。這三種圍護結構的經濟技術比較詳見表1。

表1 圍護結構經濟技術比較分析

根據以上分析并結合工可階段專家評審意見,本地下環廊基坑工程按不同深度采用不同支護方法。開挖深度小于3.0 m時,采用1∶2放坡開挖;開挖深度在3.0 m~6.0 m時,采用拉森鋼板樁支護或水泥土擋墻結構;開挖深度在6.0 m~8.0 m,采用φ650工法支護結構;開挖深度在8.0 m~11.0 m,采用φ850 SMW工法支護結構;開挖深度在11 m以上時,采用鋼筋混凝土地下連續墻作圍護結構。

本地下環廊主線基坑大多在10 m左右,采用SMW工法方案進行基坑支護。場地上部雜填土中賦存有上層滯水,下部砂層中賦存有承壓水,坑壁側部分土層中混夾有粉土及砂土,而SMW工法圍護防止側壁土層產生滲水、流土、涌砂效果較好。基坑工程實施過程中需要疏干場地上部土中賦存的滯水,并根據需要在局部范圍降低下部砂層中賦存的承壓水,基坑側壁通過SMW工法樁止水。當坑底處于②-3層中,對坑底土體進行雙軸攪拌樁加固,提高被動土抗力;當坑底處于③層土時,攪拌樁加長(型鋼插入深度不變),有條件時隔斷③層,③層土層深較大時攪拌樁插入比按1∶1控制。

3 圍護結構設計

針對本基坑北側為某SOHO城基坑,其與地下環廊圍護結構外邊距離較近,最小距離僅為3.58 m。地下環廊圍護結構與SOHO兩地塊圍護結構間規劃布設有2根市政管線,分別為直徑1 000 mm的污水管和直徑400的雨水管,管線埋深約為地面下4 m。根據業主進度要求,SOHO地塊將先于地下環路工程開工建設,待SOHO城完成后進行地下空間環廊基坑開挖。此種情況符合“先深后淺、先大后小”基坑施工原則。地下環廊基坑工程的圍護形式采用SMW工法。在確保地下環廊對地塊施工工期不造成影響的前提下,環廊本身的工期也可得到有效保證。應從基坑支護體系設計、施工組織、工程監測等方面相互協調、統籌考慮,控制風險,確保工程的安全。

通過兩工程合理的總體施工籌劃,在SOHO地塊尚未開挖之前,可先行施工完成部分地下環廊結構,SOHO地塊開始挖土時,實施地塊相鄰的環路圍護、土體加固、第一道混凝土支撐和第一層土體開挖后暫停,施工SOHO地塊影響范圍之外的環廊結構,待SOHO地塊底板澆筑完成后再繼續相鄰環廊施工,盡可能不對環廊工期造成大的影響。

3.1 基坑設計斷面

K0+015.50 ~K0+107.80 段:該段通道總長82.3 m,標準段寬度約13.6 m,接地塊范圍約23.4 m。基坑開挖深度約9.65 m~10.14 m,圍護采用φ850 SMW工法樁(密插),型鋼插入比約0.8,攪拌樁隔斷②-3層。基坑第一道支撐為800×800混凝土支撐,支撐水平間距約7 m,下設兩道Φ609×16鋼支撐,支撐水平間距約3.5 m,考慮到基坑形狀不規則,為確保基坑穩定,局部采用800×800混凝土圍檁。坑底采用水泥攪拌樁加固,形式為裙邊+抽條,地基加固為3 m。

K0+107.80 ~K0+173.00 段:該段通道總長 65.2 m,寬度約13.6 m。基坑開挖深度約 6.87 m ~9.65 m,圍護采用 φ850及φ650 SMW工法樁(隔一插一),型鋼插入比約0.8,攪拌樁隔斷②-3層。基坑第一道支撐為800×800混凝土支撐,支撐水平間距約7 m,下設兩道Φ609×16鋼支撐,支撐水平間距約3.5 m,坑底采用水泥攪拌樁加固,形式為裙邊+抽條。

K0+203.00 ~K0+253.60 段:該段通道總長 50.6 m,寬度約13.6 m。基坑開挖深度約6.85 m~9.20 m,圍護及支護布置形式同 K0+107.80~K0+173.00 段。K0+253.00 ~K0+339.00 段:該段通道總長86.0 m,標準段寬度約13.6 m,接地塊范圍約23.4 m。基坑開挖深度約9.20 m~10.29 m,圍護及支護布置形式同K0+015.00 ~K0+107.80 段。

3.2 基坑計算結果

以斷面K0+015.50為例,運用天漢軟件進行基坑計算,根據計算結果可知,變形和強度均滿足規范要求。

4 結語

針對基坑圍護結構開挖面積大、地質條件差等特點,通過選型分析、比較給出了該基坑的圍護設計方案,同時對圍護結構設計提出詳細設計過程,實踐證明該方案合理有效。

[1]蔡 挺.基坑圍護設計與施工的探討——以臺州市檔案館工程為例[J].中國高新技術企業,2013(4):30-31.

[2]徐瑞國,朱長根.寶鋼綜合大樓項目基坑圍護設計與施工研究[A].第三屆全國地下、水下工程技術交流會論文集[C].2013.

[3]馮翠霞.臨江復雜條件下超大深基坑圍護設計關鍵技術[J].上海水務,2011(3):28-34.