樂與畫的交流——以謝赫“六法論”之“隨類賦彩”解讀中國傳統(tǒng)音樂

過安琪 (廣西師范大學(xué) 廣西桂林 541001)

一、傳統(tǒng)繪畫中的“隨類賦彩”

“隨類賦彩”在謝赫的“六法論”中位居第三位。簡單說來,“隨類賦彩”是指色彩的應(yīng)用,即,繪畫時要根據(jù)不同的描繪對象、時間、地點(diǎn)及其情感、氣氛,施用相應(yīng)的色彩。后人對這一項(xiàng)沒有產(chǎn)生歧義。隋代展子虔的《游春圖》設(shè)色濃麗鮮艷,桃紅柳綠,青山白云,生動地再現(xiàn)了多姿多彩的大自然。而更有甚者宋徽宗趙佶就十分的強(qiáng)調(diào)要根據(jù)四時朝暮、陰晴雨雪的變換來對月季花敷以不同的色彩。所可注者,南北朝時期的繪畫,對設(shè)色是很重視的,顧愷之《畫云臺山記》中已經(jīng)提到了多種顏色,可以說,當(dāng)時的繪畫幾乎都是著色的。謝赫在《古畫品錄》中把“隨類賦彩”作為“六法”中的一法單獨(dú)提出來,足見它的重要。但是與西方繪畫不同的是,中國傳統(tǒng)繪畫由于受儒家“盡善盡美”以及道家“天人合一”“虛靜”等哲學(xué)觀念的影響,其設(shè)色主要強(qiáng)調(diào)的是一種情趣的宣泄與意境的渲染,而并不是簡單地忠誠再現(xiàn)大自然的色彩變換和強(qiáng)調(diào)色彩運(yùn)用時的對比統(tǒng)一。所以,在中國傳統(tǒng)繪畫中的設(shè)色則更為自由,由情而發(fā),故不僅有富貴華麗的設(shè)色山水,同時還有柔和淡雅的水墨山水。這也是為什么中國畫運(yùn)用喜歡用固有色,即物體本來的顏色,而西洋畫喜歡用混合色的原因之一了。

二、“隨類賦彩”在傳統(tǒng)音樂中的同構(gòu)表現(xiàn)

謝赫所提出的“隨類賦彩”旨在強(qiáng)調(diào)要根據(jù)不同的描繪對象及其情感、氣氛施以相應(yīng)的色彩。與西方繪畫忠誠地再現(xiàn)大自然的色彩變換和強(qiáng)調(diào)色彩的對比統(tǒng)一不一樣,中國傳統(tǒng)繪畫除了強(qiáng)調(diào)以不同的色彩運(yùn)用制造出不同的繪畫風(fēng)格,還要求傳達(dá)出不同的情感內(nèi)涵,渲染出不同的情趣氣氛。在中國傳統(tǒng)繪畫的山水畫科中,“金碧山水”是一種用泥金、石青、石綠作為主色的山水畫,其中泥金一色常用于勾勒山廓、石紋、坡腳、彩霞,以及宮室、樓閣等建筑物。其畫面金碧輝煌,裝飾性非常強(qiáng)。唐李思訓(xùn)尤為擅長之。還有一種“青綠山水”也是一種用礦物質(zhì)石青、石綠作為主色的山水畫,但比“金碧山水”少了泥金一色。少皴筆,著色濃重,裝飾性也很強(qiáng)。由于“金碧山水”和“青綠山水”這種富麗堂皇和極具裝飾性的著色特點(diǎn),因此,它們十分地擅長于渲染富貴華麗的皇家氣氛以及歌頌太平盛世的繁華氣象,如李思訓(xùn)的《江帆樓閣圖》;而與之不同風(fēng)格的“淺絳山水”和“水墨山水”,前者是一種在水墨勾勒皴染的基礎(chǔ)上,敷以赭石色為主色的淡彩山水畫。后者是一種純用水墨來進(jìn)行繪畫的山水畫。其以筆法為主導(dǎo),充分發(fā)揮墨法的功能,即所謂的“墨分五彩”“墨即是色”。其基本特點(diǎn)在于:單純性、象征性和自然性。這兩者的敷色皆清新淡雅,因此十分地適于文人士大夫階層表現(xiàn)一種空靈淡雅的境界以及渲染一種超逸淡泊的思想情感,如五代董源的《龍袖驕民圖》、趙孟頫的《秀石疏林圖》以及高克恭的《云橫秀嶺圖》等。同樣,在花鳥畫科中,五代徐熙的花鳥畫,“落墨為格,雜彩副之”,以淡雅的水墨為主,故頗富野逸之情趣。如:《雪竹圖》;與徐熙同時期的黃筌,其花鳥畫“勾勒填彩,旨趣濃艷”,故頗具富貴之趣味。如:《寫生真禽圖》。

中國的傳統(tǒng)音樂也十分講究色彩也即音色的運(yùn)用。從音樂審美心理學(xué)上來說,音樂是一種表現(xiàn)情感的聽覺藝術(shù),而音色一直處在微妙變化中,形成音色層次變化,因此更能體現(xiàn)出情感內(nèi)容的動態(tài)發(fā)展。在表達(dá)情感方面,可以說音色對我們心靈的直接感染力大大高于形對我們情感方面的影響力。因此傳統(tǒng)音樂自然也就十分強(qiáng)調(diào)要根據(jù)不同的音樂情感和氣氛選用不同的音色。就此可以給音樂中的“隨類賦彩”下這樣一個定義:即,音樂創(chuàng)作要根據(jù)不同的音樂描繪對象及其情緒、氣氛,通過各種音樂表現(xiàn)要素而施以不同的音色。但其實(shí)音樂中的色彩是無法用視覺器官來感知的,而一旦某種音色和某種顏色能夠給人們相類似的感覺,那么人們就會很自然地把他們聯(lián)系在一起,這就是所謂的“聯(lián)覺”“通感”,所以說所謂的音樂色彩也就是指一種心理上的色彩感知。一般來說繪畫色彩能給人以冷暖、明暗、輕重、軟硬、動靜、進(jìn)退、強(qiáng)弱、消極與積極等八個方面的心理色彩感知,前面所提到過的“金碧山水”“水墨山水”等所能傳達(dá)出的那種情趣氣氛皆與此相關(guān)。而音色也能給人以此同樣的心理色彩感知。同傳統(tǒng)繪畫一樣,不同的音色也將會制造出不同的音樂風(fēng)格,傳達(dá)出不同的情感內(nèi)涵,渲染出不同的情趣氣氛。但是與西方音樂不同的是,我國傳統(tǒng)音樂的音色表現(xiàn)同中國傳統(tǒng)繪畫一樣并不在于理性思維上音色的對比并置,而是更著重于情感的抒寫和意境的渲染,因此在音色的運(yùn)用上更富于意趣,也更為靈活和富于特色。現(xiàn)就以音色上的八大色彩感知作為音樂色彩的依據(jù),僅從調(diào)式、樂器、音區(qū)三個方面來說明音樂中“隨類賦彩”的問題。

首先,從調(diào)式音色來說。傳統(tǒng)繪畫由于受到儒家“中庸之道”以及道家“清靜無為”“五色令人目盲”等哲學(xué)思想的影響,故大多喜歡采用素雅柔和的水墨來進(jìn)行繪畫創(chuàng)作,故中國的傳統(tǒng)繪畫向來講究“墨分五彩”,即所謂的濃、淡、干、濕、焦的墨色變化。而相對應(yīng)的是,按照調(diào)式色彩的明暗和穩(wěn)定程度,也可以分為“宮、徵、商、羽、角”五種不同的調(diào)式。而就它們各自的調(diào)式色彩所發(fā)揮的相應(yīng)的表情作用而言,清人祝鳳喈在其《與古琴譜補(bǔ)義》中云:“宮音,和平雄厚,莊重寬宏。商音,健壯哀郁,慘無健捷。角音,圓長通澈,廉直溫恭。徵音,婉愉流利,雅麗柔順。羽音,高潔澄靜,淡蕩清邈”同時,就五聲調(diào)式體系與七聲調(diào)式體系而言,兩者的調(diào)式色彩也有其各自不同的表情作用:前者的色彩單純質(zhì)樸,適合于表現(xiàn)表現(xiàn)氣氛明朗、剛勁、簡獷的曲目;后者的音色精致華麗,適合于表現(xiàn)情感委婉細(xì)膩的曲目。另外,西北地區(qū)的秦腔、婉婉腔等戲曲音樂和民間音樂中的“花音”唱腔與“苦音”唱腔,“花音”唱腔一般是五聲徵調(diào)式唱腔,比較甘美、單純而又明亮,適合于表現(xiàn)明朗甜美的曲目;“苦音”則采用并強(qiáng)調(diào)徵調(diào)式主音上方的小三度和主音下方的大二度音,它們的出現(xiàn),常會使人聯(lián)想到情緒激動或泣不成聲,適合于表現(xiàn)優(yōu)美、婉轉(zhuǎn)和帶有幽怨悲凄色彩的曲目。(見譜例1):

譜例1:

秦腔“苦音”及“甜音”調(diào)色彩對比

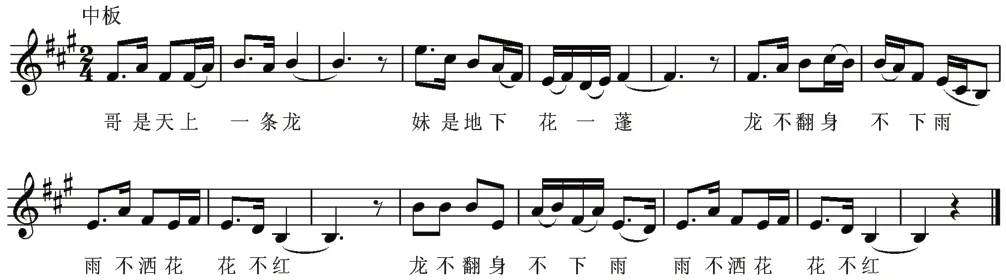

又如:京劇中的“二黃”與“反二黃”,“二黃”用sol、re弦,“反二黃”用“dol、sol”弦,后者比前者的調(diào)門低了四度。因此,“二黃”與“反二黃”就有了明確的表情區(qū)分。即前者常用來表現(xiàn)比較平和穩(wěn)重以及深沉抒情的曲目;而“反二黃”則適合于表現(xiàn)悲壯慷慨、蒼涼凄楚的曲目。另外還有一種特殊的情況是,同一種調(diào)式也可以表現(xiàn)出不同的情感色彩。如:我國許多地區(qū)所采用的雙宮調(diào)結(jié)構(gòu),一般旋律上行時其音樂色彩明亮,適于表現(xiàn)高亢的情緒;旋律下行時,由于是向下屬調(diào)延伸而變得舒展,適于表現(xiàn)深情的音樂情緒。如:云南民歌《雨不灑花花不紅》(見譜例2):

譜例2:

《雨不灑花花不紅》

其次,從樂器的音色來說。早在西周時中國的民族樂器就按其質(zhì)地的不同而進(jìn)行了“八音”的分類,即:金、石、土、革、絲、木、匏、竹。可見,不同類型的樂器都有其不同的音色,甚至同一類型的樂器其音色也有所不同,而不同的音色都有其不同的特殊表情作用。如:吹管樂器類塤的音色古樸、低沉、渾厚、悲壯,擅長于抒發(fā)哀怨纏綿的情感,渲染神秘肅穆的氣氛。而簫的音色則柔和典雅、恬靜清麗、淡雅抒情,多用以表現(xiàn)空靈靜謐、意境悠遠(yuǎn)的大自然景象,抒發(fā)纏綿哀怨的內(nèi)心情感。而同一樂器的不同的演奏法也能產(chǎn)生出不同的音色效果,如古琴的泛音音色清麗透澈,常用于制造輕盈純靜的氣氛,抒發(fā)幾點(diǎn)自然水光云影之下的超凡脫俗的幽情。如:古琴曲《瀟湘水云》中所多次使用的泛音旋律,就鮮明地表現(xiàn)了江面波光粼粼、云影穿梭的五彩畫面;而按音的音色堅(jiān)實(shí)深沉,常用于渲染古穆靜虛、蒼渾質(zhì)樸的意境。有時,甚至同一樂器由于體積形制的不同也可產(chǎn)生不同的音色和表情作用。如:大塤的音色深沉厚實(shí),常用于莊嚴(yán)凝重、神秘肅穆的情緒表現(xiàn);小塤的音色較為清亮,常用于悲壯哀怨的情緒表現(xiàn)。另外,不同樂器的合奏也能產(chǎn)生不同的音色效果和表情作用,如:琴簫合奏,其音色純靜,適于表現(xiàn)一種靜虛蒼渾、悠遠(yuǎn)深邃的意境和古樸淡雅的韻味。

再次,從不同音區(qū)的音色來說。中國傳統(tǒng)音樂的音色是十分豐富多彩的,不僅每一種樂器的音色有所不同,就是同一樂器的不同音區(qū)也有各自不同的音色。如:簫的低音區(qū)音色深沉憂郁,穿透力強(qiáng),弱奏時余音裊裊,適于表現(xiàn)如泣如述的情感;中音區(qū)音色圓潤優(yōu)美,柔中有韌,適合于明朗空靈的意境表現(xiàn)。有時甚至同一樂器的同一演奏法在不同音區(qū)也能產(chǎn)生不同的音色效果及其表情作用,如古琴的按音演奏其低音區(qū)渾厚有力,易于抒發(fā)深沉低回之情;中音區(qū)宏實(shí)寬厚,擅長于抒寫剛勁穩(wěn)健之志;高音區(qū)清潤縈回,輕盈純靜,適于一表激越高揚(yáng)之態(tài)。

“隨類賦彩”在中國傳統(tǒng)音樂的音色表現(xiàn)與傳統(tǒng)繪畫的色彩表現(xiàn)中都具有十分重要的意義。但這兩門藝術(shù)在其“隨類賦彩”的觀念上都并不主張簡單地再現(xiàn)客觀物象,而是更為強(qiáng)調(diào)賦色時的情趣體現(xiàn),具有深厚的人文內(nèi)涵。

注釋:

1.“青綠山水”,有大青綠、小青綠之分。前者多鉤廓,少皴筆,著色濃重,裝飾性很強(qiáng);后者是在水墨淡彩的基礎(chǔ)上覆罩青綠。但兩者都極具有很強(qiáng)的裝飾性。清代張庚說:“畫繪事也,古來無不設(shè)色,且多青綠。”

2.“淺絳山水”的這種設(shè)色特點(diǎn)始于五代董源,盛于元代黃公望,亦稱“吳裝山水”。

3.“水墨山水”。相傳始于唐代,成于五代,盛于宋元。水墨山水在中國繪畫史上占有重要的地位。

4.引自《圖畫見聞志》,(宋)郭若虛著,人民美術(shù)出版社,1963.3。

5.轉(zhuǎn)引自《中國書畫》,楊仁愷著,上海古籍出版社,1990.5。

6.轉(zhuǎn)引自《中國音樂的神韻》,劉承華著,福建人民出版社,2004.6。

7.“花音”,又稱“歡音”或“甜音”。“苦音”,又稱“哭音”。兩者的區(qū)別在于:“苦音”中強(qiáng)調(diào)si、fa。除了徵音外,最被強(qiáng)調(diào)的就是兩個偏音。而“甜音”才用la、mi。

8.“雙宮調(diào)”,也即所謂的六聲音階。這種音階含有兩個大三度,所以先后含有兩種不同的五聲性宮音系統(tǒng),故此而得名。

[1]李吉提.《中國音樂結(jié)構(gòu)分析概論》. 北京:中央音樂出版社,2004.

[2]宗白華.《藝境》.北京:北京大學(xué)出版社,2003.

[3]蔡仲德 .《中國音樂美學(xué)史》.北京:人民音樂出版社,2003.

[4]劉承華.《中國音樂的神韻》.福建:福建人民出版社,2004.

[5]楊仁愷.《中國書畫》.上海:上海古籍出版社,1990.

[6]嚴(yán)善醇.《文人與畫》.江蘇:江蘇教育出版社,2005.

[7]王伯敏.《中國美術(shù)通史》.山東:山東教育出版社,1996 .