民族地區推進城鎮化需審慎考慮文化保護問題

張亞東+春拉

近日召開的中央民族工作會議提出,要加強民族地區基礎設施、城鎮化建設,要大力傳承和弘揚民族文化,為民族地區發展提供強大精神動力。這兩大要求分別著眼于民族地區的經濟社會發展與文化保護問題,但在實踐中,兩者之間的矛盾張力異常巨大。相關專家指出,盡管民族地區城鎮化水平相對不高,但這并不意味著可以快速、大范圍加以推進。民族地區的傳統文化作為中華文化的重要組成部分,在推進城鎮化進程中,需制訂周全的文化保護措施。

民族地區城鎮化水平普遍不高,推進呼聲很高

《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》指出,改革開放以來,東部沿海地區快速發展,而中西部地區發展相對滯后,一個重要的原因是城鎮化發展水平很不平衡。東部地區常住人口的城鎮化率達到62.2%,而中西部只有48.5%與44.8%。

我國大多民族地區集中連片分布在中西部尤其是西部地區,推進民族地區的城鎮化也就成為未來數年民族地區的工作重點之一。

全國政協近日在京召開雙周協商座談會,就民族地區城鎮化進程中的就業問題提出意見和建議。委員們認為,城鎮化是現代化的必由之路,是推動區域協調發展的有力支撐。民族地區正處在工業化初期向中期發展階段,城鎮化水平滯后于工業化進程,民族地區就業工作面臨比較大的壓力。

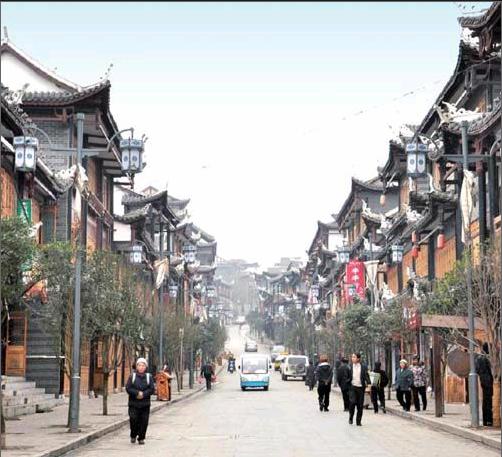

近日召開的中央民族工作會議指出,一些民族地區群眾困難多,困難群眾多,同全國一道實現全面建設小康社會目標難度較大,必須加快發展,實現跨越式發展。要加強民族地區基礎設施、扶貧開發、城鎮化和生態建設,不斷釋放民族地區發展潛力。民族地區推進城鎮化,要與我國經濟支撐帶、重要交通干線規劃建設緊密結合,與推進農業現代化緊密結合。還要重視利用獨特地理風貌和文化特點,規劃建設一批具有民族風情的特色村鎮。

事實上,西部一些民族地區早在中央民族工作會召開之前,就已經出臺了城鎮化的推進規劃。廣西8月份推出《廣西壯族自治區新型城鎮化規劃(2014-2020年)》,提出未來5年,廣西新型城鎮化建設將以“一條主線、七大任務、五項改革”為主要內容,推進富有廣西特色的新型城鎮化建設。到2020年,廣西常住人口城鎮化率和戶籍人口城鎮化率分別達到54%和34.5%,新增城鎮人口700萬,600萬農業轉移人口和其他常住人口落戶城鎮。

青海省政府5月份推出《青海省新型城鎮化規劃(2014-2020年)》。規劃提出,到2020年,青海省城鎮化格局明顯優化,規模結構更加合理,以1個大城市、4個區域性中心城市、8個左右新興城市和80個重點城鎮為主體的新型城鎮化格局基本形成。根據規劃,青海將加快構建與“四區兩帶一線”區域發展總體布局相適應的新型城鎮化發展格局。“四區兩帶一線”即東部地區、柴達木地區、環青海湖地區、三江源地區及蘭青、青藏鐵路沿線城鎮發展帶、黃河干流沿岸城鎮帶等。

一些民族地區的文化已經受到發展的擠壓

在發展經濟、推進城鎮化的進程中,西部民族地區盡管非常重視民族文化的保護問題,但在快速發展的經濟社會和城鎮化的擠壓下,原本緩慢發展的以農耕、游牧為主要特征的民族文化還是受到很大影響。

人員外流嚴重,民族文化保護和傳承面臨斷裂危險。甘肅省甘南自治州卓尼縣尼巴村現居住著約300戶人家,據當地村干部介紹,村民世代以耕種為生,現在由于青壯年離鄉打工,人均純收入才一千到兩千元左右。當地村民反映,年輕人都出去打工,留下老人和孩子守著房子,沒有能力應對意外事故。西藏山南地區扶貧辦黨組書記索朗多吉說:“我們舉辦了包括傳統技藝在內的技能培訓,學費全免,學三年,但是還是有很多年輕人不愿意學。老百姓算的賬是,我學三年也就一個技能,但我出去打工馬上就能掙錢,所以相比之下,他們覺得學技能不劃算,最終還是選擇了出外打工掙錢,尋找實惠快捷的收益方式。”

發展鄉村旅游既能保護文化,又能有效提高當地住民的收入,因而也就成為眾多民族地區發展經濟的普遍抓手。然而,迎合鄉村旅游發展,一些民族地區文化存在商品化、表演化、雷同化、舞臺化等不良傾向。

在貴州黔西南州興義市納灰村,錯落有致的白墻灰瓦民房與蒼翠峻秀的成片山巒彷若成一幅水墨畫。近年來,當地政府通過統一規劃、統一對民居進行亮化、通水通電通油路等工程,依托萬峰林旅游資源,讓這個曾經貧窮落后、交通閉塞的布依族村寨,在“景+鎮+游”互動中,成為貴州山地特色城鎮建設的一個縮影。納灰村村支書馮子榮說,如果沒有城鎮化的帶動和山地旅游資源的依托,納灰村村民的人均收入不可能增長到現在的8500多元,村民講文明、愛衛生、保環境的理念不會有這么大的提升。

但原本作為一種生活方式的民族文化,原生態是其基本、重要特征。為發展鄉村旅游而開發的文化旅游,商品化、表演化的傾向,大大損害了原有文化的原生態特質。

在推進城鎮化、發展鄉村旅游的口號下,一些民族地區的古民居被推到,代之以統一規劃、民族特色不足的建筑,損害了民族文化的多樣性。貴州是一個多民族省份,各民族形成了自身獨特而優秀的民族文化。但在這些年的城鎮化建設中,部分城鎮缺乏對歷史文化的尊重和保護,城鎮的可識別性與可閱讀性不強,部分新建城鎮簡單地用某一種元素和風格取代傳統民居和田園風光,導致鄉土特色和民俗文化的流失。

民族地區推進城鎮化需制訂周全的文化保護政策

無論是中央層面的城鎮化規劃,還是民族地區“地方版”的城鎮化規劃,都對民族文化的保護和傳承提出明確而具體的要求,都要求在城市規劃上大力突出地方文化特色。但在實踐中,這些要求或者被無視,或者被一些徒有其表的措施所應付。究其原因,對民族地區經濟社會發展與文化傳承保護之間的異常巨大的矛盾張力考慮不足,是一重要因素。

城鎮化從表象來看就是人從農村進城定居的過程,但在其背后是生活方式、觀念意識、組織形態等的巨大變遷,并對以農耕或游牧文明為主要特征的民族文化構成持續的擠壓。

這一矛盾從實質來看,就是發展與保護的問題。不要發展不行,但無視民族文化的傳承與保護也不行。如何在兩者之間尋求到均衡是今后民族地區的重要工作之一。

規劃需先行。中央美院非物質文化遺產中心主任喬曉光接受記者采訪時表示,在城鎮化、現代化快速發展的背景下,民族地區的文化保護需要高度重視。“作為經濟社會尚不發達的民族地區,傳統民族文化連片存在,需要作為一個整體加以保護發展。一些地區的單獨冒進的開發很可能瓦解整片的保護計劃。”喬曉光說。

加大資金投入。一方面需要為有影響的重大民族文化活動提供經費保證;另一方面,還應設立專項資金,鼓勵扶持基層文化活動的經常開展。

基層文化人才的培養。清華大學教授陳志華指出,在必要的資金投入的同時,需要提高基層管理人員素質,否則各種投資、項目、工程可能帶來更大的破壞。