阿替普酶與尿激酶在急性肺栓塞溶栓治療的臨床對比觀察

胡海英 付志 李耀軍

肺栓塞是內源性或外源性栓子阻塞肺動脈引起肺循環功能障礙的臨床和病理生理綜合征。而急性肺栓塞高危組是一種以血流動力學不穩定為特征的急危重癥。有資料顯示[1,2]:肺栓塞在美國的臨床死亡原因中占第三位, 引起血流動力學不穩定的高危急性肺栓塞患者死亡率達50%左右, 而及時正確的診斷與治療可使死亡率下降到小于7%。急性肺栓塞高危組患者因存在血流動力學不穩定, 即刻死亡風險較高, 因此治療以溶栓為主。目前, 常用的溶栓藥物有尿激酶、阿替普酶。本研究回顧性分析了56例急性肺栓塞溶栓治療的患者臨床資料, 探討2種不同溶栓方案的療效、不良反應及死亡率, 現總結報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集本院呼吸科2007年1月~2013年8月住院進行溶栓治療的56例急性肺栓塞高危患者。尿激酶組27例, 其中男14例, 女13例, 平均年齡(53.0±11.0)歲, 其中有骨折者4例, 有近期有手術史者8例, 糖尿病者4例,高血壓者5例, 冠心病伴慢性心房顫動者3例, 惡性腫瘤者3例, 上述病例中伴隨有下肢靜脈血栓形成者12例。阿替普酶組29例, 男12例, 女17例, 平均年齡(56.0±9.5)歲, 其中有骨折者5例, 近期手術史者10例, 糖尿病者3例, 有高血壓者4例, 冠心病伴慢性心房顫動者2例, 長期臥床者2例,惡心腫瘤者3例, 上述病例中伴隨有下肢靜脈血栓形成者16例。入選患者必須符合下列標準[3]:①有呼吸困難、氣促、胸痛、暈厥、咯血等臨床癥狀;②動脈血氣存在低氧血癥、低碳酸血癥;③血漿D-二聚體升高;④CTPA證實段以上肺動脈栓塞;⑤急性肺栓塞高危組[4]:存在休克、低血壓,即體循環動脈收縮壓<90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa), 或較基礎值下降幅度≥40 mm Hg,持續15 min以上;超聲心動圖提示肺動脈高壓和或右心功能不全;存在心肌損傷。無溶栓的絕對禁忌證, 如活動性內出血及近期自發性顱內出血。

1.2 方法

1.2.1 治療方法

1.2.1.1 一般治療 監測生命體征, 絕對臥床休息, 保持大便通暢, 給予鎮靜、止痛、呼吸及循環支持等綜合治療。

1.2.1.2 溶栓治療 尿激酶組應用尿激酶20000 IU/kg加入生理鹽水50 ml中, 用微量泵勻速泵入, 2 h用完。阿替普酶組應用阿替普酶(德國Boehringer Mannheim公司生產)50 mg加入注射用水50 ml中, 用微量泵勻速泵入, 2 h用完。溶栓結束后每4小時監測APTT, 當APTT<80 s時, 開始給予低分子肝素鈣86 antiXa IU/kg, Q12 h, 皮下注射, 同時聯合華法林(芬蘭, 3 mg/片)2.5~3 mg/d重疊治療, 監測血INR在2~3之間,停用低分子肝素鈣。

1.3 溶栓療效判斷標準[4]溶栓后24 h復查CTPA。①治愈:指呼吸困難等癥狀消失, CTPA顯示缺損肺段數完全消失。②顯效:指呼吸困難等癥狀明顯減輕, CTPA顯示缺損肺段數減少7~9個或缺損肺面積縮小75%。③好轉:指呼吸困難等癥狀較前減輕, CTPA顯示缺損肺段數減少1~6個或缺損肺面積縮小50%。④無效:指呼吸困難等癥狀無明顯變化,CTPA顯示缺損肺段數無明顯變化。⑤惡化:呼吸困難等癥狀加重, CTPA顯示缺損肺段數較前增加。⑥死亡。溶栓有效率=治愈率+顯效率+好轉率。

1.4 溶栓后出血的評價 輕度出血:皮膚、黏膜、肉眼及顯微鏡下血尿、血痰或小量咳血、嘔血等。嚴重出血:如大量咯血或消化道大出血, 腹膜后出血及顱內、脊髓、縱隔內或心包出血等。

1.5 溶栓后死亡率的評價 統計兩組患者的死亡率, 分析死亡原因。

1.6 統計學方法 采用SPSS10.0進行統計學處理, 溶栓前后數據計量資料以均數±標準差(±s)表示, 采用t檢驗;計數資料采取χ2檢驗, 以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

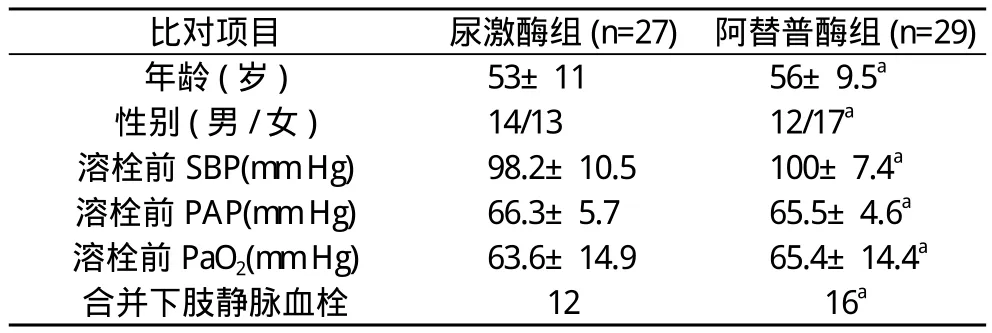

2.1 兩組患者溶栓前一般資料的對比 兩組患者在溶栓前的年齡結構、溶栓前血壓變化(SBP)、肺動脈壓(PAP)(超聲心動圖評估)、動脈血氧分壓(PaO2)、合并下肢靜脈血栓等比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患者溶栓治療前一般資料的對比(±s)

表1 兩組患者溶栓治療前一般資料的對比(±s)

注:與尿激酶組比較, aP>0.05

比對項目 尿激酶組(n=27) 阿替普酶組(n=29)年齡(歲) 53±11 56±9.5a性別(男/女) 14/13 12/17a溶栓前SBP(mm Hg)98.2±10.5 100±7.4a溶栓前PAP(mm Hg)66.3±5.7 65.5±4.6a溶栓前PaO2(mm Hg)63.6±14.9 65.4±14.4a合并下肢靜脈血栓 12 16a

2.2 溶栓療效的評估

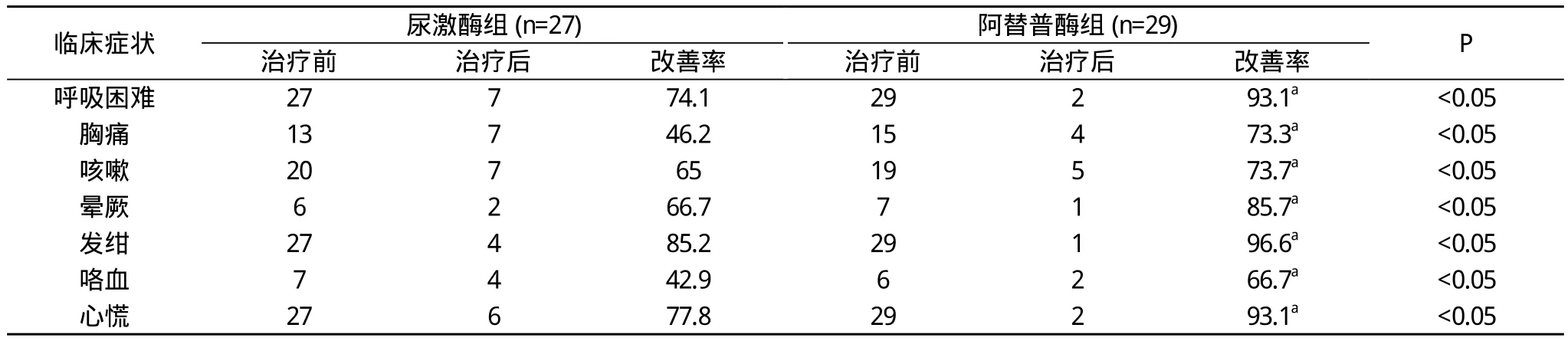

2.2.1 溶栓治療前后24 h兩組患者的臨床癥狀改善情況對比 阿替普酶組臨床癥狀改善較尿激酶組明顯, 兩組改善率差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者溶栓治療前后臨床癥狀改善率的對比(n, %)

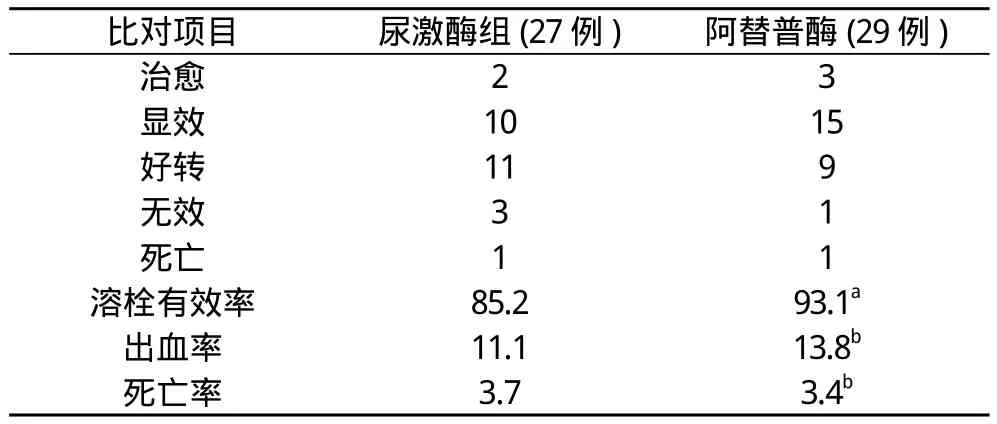

2.2.2 溶栓治療前后兩組CTPA對比, 評估溶栓有效率、出血率、死亡率 尿激酶組的溶栓有效率為85.2%, 阿替普酶組溶栓有效率為93.1%, 兩組間差異有統計學意義(P<0.05)。兩組間出血率及死亡率對比差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組患者溶栓治療前后CTPA、出血率、死亡率的評估對比(n, %)

2.3 溶栓治療不良反應的比較 兩組溶栓后出血發生率無統計學意義, 輕度出血為牙齦出血、咯少量血性痰、抽血部位出現血腫、陰道出血(女性患者)等癥狀。尿激酶組發生出血3例, 其中輕度出血2例, 未給予處理, 可自行緩解。重度出血1例, 為消化道大出血, 給予應用質子泵抑制劑治療后好轉。阿替普酶組發生出血4例, 其中輕度出血3例,重度出血1例, 為顱內出血。

2.4 溶栓治療死亡率的比較 尿激酶組死亡1例, 為溶栓過程中發生心臟驟停導致猝死, 死亡率為3.7%。阿替普酶組死亡1例, 為顱內出血, 壓迫呼吸中樞, 發生在溶栓治療后8小時左右。兩組死亡率差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

急性肺栓塞高危組患者因在短時間內栓子阻塞肺動脈及其主要分支, 導致肺循環阻力急劇增高, 形成肺動脈高壓,右心室后負荷增加, 右心室擴大, 出現右心室功能不全。同時, 因回心血量減少, 心輸出量的下降, 導致迅速出現體循環的低血壓或休克。因通氣/血流比例失衡、右向左分流、肺泡表面活性物質減少等多種因素導致呼吸功能衰竭, 隨時會危機患者生命, 是臨床中的一種急危重癥, 病死率較高。因CTPA是確診急性肺栓塞的首選方法[5], 因此臨床一旦懷疑存在急性肺栓塞, 需盡快完善CTPA, 確診后盡快溶栓治療,使肺動脈再通, 降低肺動脈壓力, 糾正右心衰竭, 改善通氣/血流比例失衡, 改善呼吸及循環功能, 挽救患者生命。目前,臨床上常用的溶栓藥物為尿激酶及阿替普酶。尿激酶是從人的新鮮尿液中提取的一種能激活纖維蛋白溶酶原的酶, 直接作用于內源性纖維蛋白溶解系統, 能催化裂解纖溶酶原轉化為纖溶酶, 能降低纖維蛋白凝塊及降解血液循環中的纖維蛋白原、凝血因子Ⅴ和凝血因子Ⅷ等, 從而發揮溶栓作用。阿替普酶, 為組織纖溶酶原激活劑, 可通過其賴氨酸殘基與纖維蛋白結合, 并激活與纖維蛋白結合的纖溶酶原轉變為纖溶酶, 對纖維蛋白比尿激酶更有特異性。從本文結果顯示, 阿替普酶組溶栓后在臨床癥狀改善率上明顯優于尿激酶組, 溶栓無效率低于尿激酶組。溶栓后復查CTPA, 提示阿替普酶組溶栓后肺動脈再通的比例較尿激酶組高, 溶栓有效率高。兩組在出血的不良反應發生率及死亡率上無顯著統計學差異,其中大部分為輕度出血, 無需特殊處理。阿替普酶組出現1例顱內出血, 最終死亡, 提示一旦出現重要臟器出血, 死亡率仍很高。尿激酶組1例死于心臟驟停, 考慮可能原因為再灌注性心律失常所致。

綜上所述, 鑒于兩組在不良反應及死亡率上無顯著差異,而在臨床療效上, 阿替普酶組更優于尿激酶組。提示, 在急性肺栓塞溶栓治療中, 推薦首選rt-PA方案。這一結果與2010年急性肺血栓栓塞癥診斷治療中國專家共識建議相符合[5]。

[1]Valdes M, Araujo P, de Andres C, et al.Intraosseous administration of thrombolysis in out-of-hospital massive pulmonary thromboembolism: Emerg Med J.2010 Aug;27(8):641-4.doi:10.1136/emj.2009.086223.Epub 2010 Jun 3.

[2]蔡柏薔, 李龍蕓.協和呼吸病學.第2版.北京:中國協和醫科大學出版社, 2011:1315-1365.

[3]國家“十五”公關“肺栓塞規范化診治方法的研究”課題組.超聲心動圖檢測右心功能指標對急性肺栓塞不同治療方法的評價.中國循環雜志, 2007,22(1):41-44.

[4]中華醫學會心血管病學分會肺血管病學組, 中國醫師協會心血管內科醫師分會.急性肺血栓栓塞癥診斷治療中國專家共識.中華內科雜志, 2010,49(1):74-81.

[5]王麗, 李維瓊, 王正中, 等.急性肺栓塞292例臨床分析.中華實用診斷與治療雜志, 2013,27(1):89-90.