從文化視野析20世紀上半葉中國服裝造型變革

孫志芹,李 鋒

(鹽城工學院設計藝術學院,江蘇鹽城224051)

縱觀中國服飾歷代變化的進程,20世紀上半葉服裝造型發生了本質的變化。主要體現在服裝造型結構由直線式寬松離身向注重身體機能,體現著裝合體化發展,服裝輪廓由平直逐漸向曲線過渡,局部裁剪更是強調服裝機能與審美的統一。正是這些變化生動地呈現出中國服裝業在新舊、中西之間蛻變的軌跡,其深刻的原因與中國文化的轉型密切相連。社會政權的更迭,各種思潮的博弈,既是對傳承千年的中國傳統服飾文化的根本沖擊,傳統服裝的近代化轉型深刻對映了20世紀上半葉動蕩、交織、妥協和文化話語權喪失的過程[1],也是中西方文化交融的必然發展趨勢。

1 形勢所需——制服率先改革

自鴉片戰爭至辛亥革命,中西方不同的思想意識和不同的文化發生了嚴重沖突,中國人的“師夷長技以制夷”逐漸取代陳舊的盲目排外觀念,服裝上的差異雖不會短時間內趨于一致,但西方合體化、便于身體活動的服裝得到國內開明人士認可,顯現了中國服飾西化的端倪。

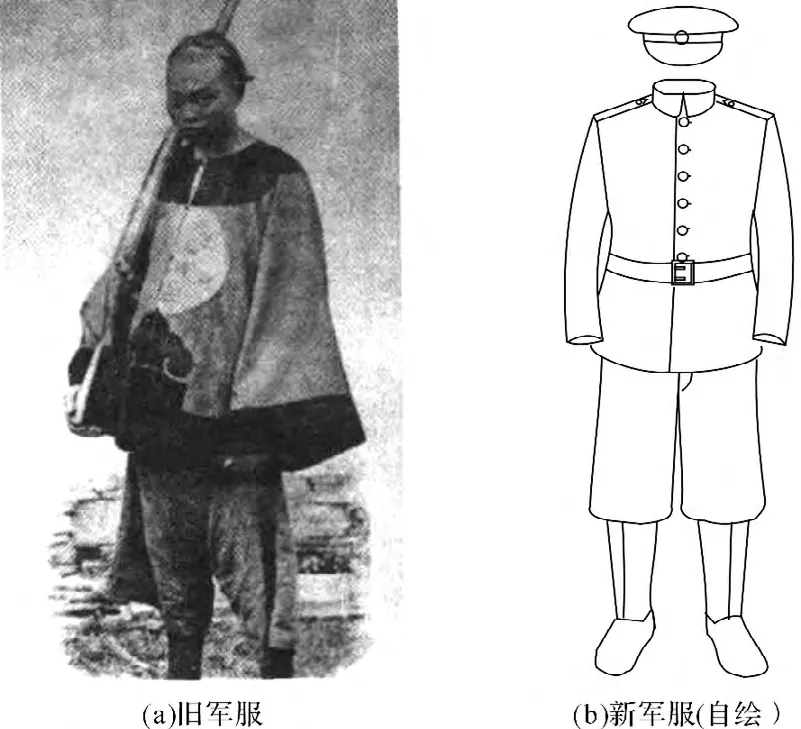

1.1 國難當頭,舊式軍服之制率先解體

近代服飾改革是從軍隊制服開始的,原因主要有三點:一、清代舊式軍服,雖早已脫去盔甲,但仍以寬博為基本形制,舊軍服松垮造型既不顯莊嚴威武,又不適應操練,改穿窄小適體,靈便適宜的軍服是軍事訓練的必須;二、軍官與士兵的服裝色彩差別大,軍官服裝色澤艷麗,很容易成為敵人目標,要求新軍服具有“敵人遠視,官兵莫分,軍隊相縫,尊卑各判”[2]的特征;三、隨著國門被迫打開,國際軍隊交往增多,要求改革舊軍服也是為了與國際軍服接軌的形勢所需。

問題3 把直角三角形中這個45°的角換成30°時,它的對邊與鄰邊的比值還是一個固定值嗎?改變三角形的大小,這個結論還成立嗎?再換成60°呢?

2.1 消化鏡檢法結果 經壓片鏡檢法確認為含有華支睪吸蟲囊蚴的麥穗魚使用胃蛋白酶消化法后,顯微鏡下鏡檢華支睪吸蟲囊蚴呈圓形或橢圓形,大小為(121~150)μm×(85~140)μm,囊壁分兩層,外層較厚,內層較薄,囊內蚴體可見口、腹吸盤,排泄囊大,內含黑色顆粒。活囊蚴:囊壁折光性強,且富有彈性。囊內蚴體及口、腹吸盤輪廓清晰,可見蚴體蠕動;死囊蚴:顏色發黑,囊壁有破損,囊蚴包裹的蚴體及口、腹吸盤發黑,輪廓模糊,無蚴體蠕動,見圖1(封底)。

自19世紀下半葉開始,清政府就開始陸續選派學生出國留學。他們回國后,不僅帶來先進的科學技術,也帶回西方現代化的著裝,特別是促進國內學生制服的產生。留學生在國外所穿的西裝或學生裝,令國內學校耳目一新,特別是日本學生裝,一度被視為具有先進革命思想的象征。國內一些學校也轉為以西褲外罩長衫中西兼容式的,甚至有學校直接采用短小合體的西式服裝造型為學生制服。《奏定學堂章程》說:“近年來,各省學堂冠服一端,衰皆仿效西式,短衣皮靴,文武無別[5]。”

實驗結果數據以±s表示,采用SPSS 22.0軟件進行統計分析,多樣本均數間比較采用單因素方差分析(one-way ANOVA),組間兩兩比較采用LSD法。以P<0.05為差異具有統計學意義。

圖1 清軍新、舊軍服比較Fig.1 Comparison of old and new military uniform of the troops in Qing dynasty

1.2 貴族統治崩潰導致服飾等級的象征性消退

跨入20世紀,是社會劇烈震蕩時期,新舊交替,傳統與新潮并存,隨著歸國留學生的不斷增多,就職女性的不斷擴大,民權與平等思想的不斷深入宣傳,外來服裝逐漸被國內有一定經濟能力人士所接受,人們對服裝的選擇日趨自由。注重身體機能與時下審美相一致的服裝造型更受先鋒人士所青睞。

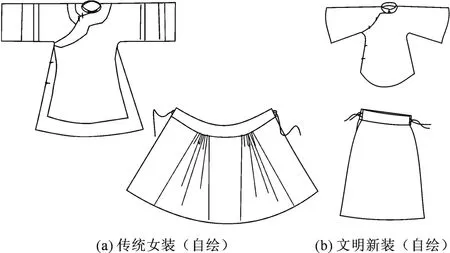

此外,在國外留學的女子,歸國后帶回的飾品和服裝,為國內女裝的發展起借鑒作用。如上海竹枝詞這樣說:“商量愛作應時裝,高領修裙短短裳。出色競梳新樣髻,故盤云鬢學東洋[6]。”竹枝詞所講的“高領修裙短短裳”是民初流行的一種“文明新裝”。所謂“文明新裝”是對傳統衫裙的改良,上衣雖仍以傳統的整片裁剪為主,但以合體胸圍,窄下擺為時尚,衣長不及臀部,下擺多為圓弧型,袖口喇叭狀,長及肘位,略繡紋樣。下裙長度逐漸縮短,裙身褶量也逐步取消,穿著方式也由過去的圍系褶裙轉為套穿裙,將封閉的裙腰以開衩的形式打開,并在前后裙片的兩側縫入布袢,穿入棉繩,便于調節腰圍尺寸,腰臀處有明顯的弧度變化,如圖2所示。“文明新裝”以結構簡潔、風格清新淡雅贏得廣大女性喜愛,尤其受到女學生的歡迎。

隨著科研機構不斷對GPS技術進行深入研究,該技術在社會各領域中的應用越來越深入,并逐漸顯現出明顯的應用優勢。而針對房產測繪中GPS技術的應用,主要有以下優勢:(1)房產企業通過利用GPS技術,可以實現對房產測繪工作、產權登記等工作的有效管理,并建立完整的管理體系,減少了傳統管理過程中不必要的工作環節,節約了管理成本,使有關工作的展開更加高效[3];(2)通過將GPS技術與通信技術、自動化系統等技術的有效結合,使管理房產測繪工作更加簡便,工作效率更高。實際上,在許多房產企業中,都采用了GPS技術與MIN相結合的方式,將所有工作流程轉向數字化管理,提高了整個房產行業中的信息化管理水平。

2 風尚所致——先鋒人士引領時尚

孫中山領導的以爭取民權、平等為核心的民主革命取得勝利后,結束了封建王朝的統治,剪辮、放足、滿人服飾被命令廢除,“今者滿庭已覆,民國成功,凡我同胞,允易滌舊染之污,作新國之民”[3]。作為滿人統治象征的官場服飾一夜間失去了價值,“宮廷內外,一切前清官爵命服及袍褂、補服、翎頂、朝珠、一概束之高閣”[4]。連中國末代皇帝溥儀也穿起合體造型結構的西裝。溥儀的著裝變化足以說明泱泱“衣冠王國”日益衰落,傳統服飾制度已日薄西山。民國建立后,政府特頒布《服飾條例》否定傳統衣冠等級著裝制,官員改穿常服,長衫取代官袍,社會上層的服飾出現了前所未有的平等景象。當然,民國建立后,也存有過“改朔易服”之舉,但中國服裝造型結構變化的歷程已啟動。

2.1 新生思想促進服飾改革步伐

1905年3月,中國近代軍服開始改裝,兵部制定了《中國陸軍官弁服章》。至此,新軍服正式取代傳統軍服,軍隊服制開始西化。當時有報道說:“京師練兵處近議定:兵丁裝束衣帽參照德日兩國式樣,將來各營一律改裝,已擬定衣帽、旗幟、車帳各樣式進呈。聞該處當差各員無論文武,現擬改服軍裝,將頭發盤起,以振尚武精神云[2]。”新軍服強調合體性,采用翻立領,釘紐扣,前后片、袖片分開方式進行裁剪,上衣與胯骨平齊,與之相配的褲子也趨向合體,采用西褲的分片裁剪,減少上檔長度,縮小腿管圍度,一改“一條布袋子式的褲子”的拖沓形象,為新軍服注入一股威嚴、端莊新風,如圖1所示。

民國頒布的服飾制度雖是以平等為原則,但并沒有突破上下階層的服飾隔閡。魯迅筆下的孔乙己即使窮困潦倒,也不肯脫下身上象征知識分子形象的長衫,不愿混同于象征底層民眾的“短衣幫”。長衫、短褂標志著兩個分界清楚的階層,可見服飾不平等性不是短時間內通過政治制度的確立所能改變的。

圖2 民初傳統女裝、文明新裝對比Fig.2 Comparison of traditional women's dress and civilized new costume in the early Republic of China

2.2 個性解放推動服裝多樣化發展

“五四運動”前后,伴隨著解放思想的口號展露個性成了大都市女性的時髦裝扮。與此同時沿海都市服裝業的蓬勃發展直接影響女子服飾變化的節奏,女裝變化莫測,呈現出前所未有的繁華。如民國初流行的上衣襖子的高領竟變為無領,這是傳統觀念所無法接受的,因為松垮的領型或無領均可能露出胸部,保守派悲嘆:世風日下,傷風敗俗。贊揚者則認為:“近來滬濱女郎,多著不領之衣,此余昔日與友人推想所及者,以東西各國盡若此也。否則層層密領既遮其蝤蠐之領,與美觀不合,且喉嚨忌熱,于衛生尤不宜[7]。”時興一陣后,在1921年又恢復有領,但“領則矮至四五分”[8]。無論贊成,還是反對,這類沖破世俗審美的服裝卻越演越烈,并影響到其他服裝的造型,如旗袍的下擺和開衩的高低變化,旗袍的開衩一度提高到胯下,裸露的雙腿時隱時現,袖子也不斷的變短,直至無袖,使雙臂完全裸露。這種勇于展示肢體美的服裝實際上體現了婦女個性解放、勇于突破傳統束縛。

總的來說,辛亥革命后人們的服飾異彩紛呈。“西裝東裝、滿裝漢裝,應有盡有,龐雜至不可言狀”[9],“妓女效女學生,女學生效妓女。”[10]傳統的貴賤之分、夷夏之辮、男女有別,逐漸消失在追新求異、個性解放的浪潮中。

3 商業發展——流行文化倡導主流

式中:Pe為根據最高車速確定的電動機功率;M為汽車滿載質量;g為重力加速度;f為滾動阻力系數;umax為最高車速;CD為空氣阻力系數;A為迎風面積;Pimax為根據最大爬坡度確動定的電機功率;ua汽車低速爬坡車速,這里取20km/h;imax為最大爬坡度;Ptmax為根據加速時間確定的電機功率;δ為旋轉質量換算系數,計算時取值1.04。

3.1 崇洋之風促使服裝造型結構歐化

沿海大都會,衣飾歐化的追求成為都市亮麗的風景。大量進口的西洋衣料及服裝日新月異。爭奇斗艷,更有時裝表演,為效穿西服推波助瀾。民國初年的時裝,大部分的靈感是得自西方的。衣領減低了不算,甚至被蠲免了的時候,也有領口挖成圓形、方形、雞心形、金剛鉆形。白色絲質圍巾四季都能用……交際花與妓女常常有戴平光眼鏡以為美的。舶來品不分皂白地接受,可見一斑[11]。“以洋為尚”逐漸成為整個社會風氣,“洋布、洋傘、洋鞋、呢帽之類的洋貨,在上層人物的身上及他們的屋里一天天增多了”[4]。

崇洋必定造成大量資金外流,如何發展本國經濟,抵制洋貨提倡國貨是唯一路徑。“國貨年”應運而生,很多國貨廠商開辦大規模國貨展銷活動,期望國貨能取代洋貨。并在1930年的第三屆“國貨年”中舉辦“國貨時裝展覽會”,但尷尬的是服裝的樣式大規模仿照當時時髦女性的西化穿著,可見“著洋裝”這一符號并未在國貨年運動中削弱,反而因為模仿,使西式服裝更加風靡。

至民國政府建立后,西方的政治經濟制度為新政府所借鑒和推行,并取得一定的成效,特別是沿海都市商業有較大的繁榮發展,都市的繁榮促進市民對于衣服飾品的重視,促進新的衣著消費觀和社會風氣。人們的穿著受西方文化及現代風氣影響,呈現前所未有的自由化。有爭相以西化為時尚者,也有挖掘傳統衣著風格再構造者,更有傳統中裝堅決擁護者。

3.2 求同存異促進中西服裝造型結構相融合

洋貨的大肆入侵及“五卅慘案”的爆發,國民在消費上有所覺醒,其實早在“五四運動”之后,民族情緒高漲,知識界鑒于女性服飾趨洋化便開始考慮往傳統著裝風格中挖掘中國女性文化身份,旗袍復興漸露端倪并越演越烈,逐漸為大多數女性所選擇。此時盛行的旗袍并非滿人所穿的旗袍,而是受西方立體裁剪影響的改良旗袍。與傳統旗袍造型相比,改良后的旗袍更注重女性的生理機能,主要區別是減少了傳統服裝妨礙其自由活動的部分,如收緊腰身縮小袖口,減少滾邊等裝飾手法,并借用胸省和腰省等西式服裝裁剪技法,使服裝更加貼體,此外绱袖及肩縫的出現,使手臂活動更加自由腋下部位更貼體。女裝造型展現曲線美的突破不僅是近代服裝裁剪技術的更新,更主要是西方審美思想的深入影響,更是中國傳統女性勇于沖破封建傳統的桎梏[12]。

婦女旗袍的復興與男子盛行的中山裝同時并進,非但無巧合因素,更是反映當時民族主義者斗志高昂,情緒高漲。中山裝源于孫中山先生提出“適于衛生,便于動作,宜于經濟,壯于觀瞻”[13]思想下結合西裝的貼身、干練改革而成的。伴隨著北伐形勢的轉好及“國貨年”運動的開展,中山裝暢行一時。1929年4月16日,民國政府頒布《服制條例》,將中山裝規定為男公務員制服:“齊領方角,對襟長過腹,左前襟綴暗袋二,右前襟下端綴暗袋一,袖長至手脈,質用樸素之絲麻棉毛織品,色冬黑夏白,紐扣五[14]。”

3.3 簡便服裝造型引領社會新風尚

20世紀以來,穿西裝、時裝雖為時髦,但這種時髦現象只集中在東部大都市,為少數人所追捧。全國多數民眾的服飾還是以中裝為主,特別是生活在社會底層的平民,他們還過著食不果腹的生活,根本沒條件去改進自己的服裝。隨著解放運動的不斷開展,社會底層的人民可以徹底翻身做主人,簡單、樸素的服飾觀成為社會主流。著裝者身份差別越來越模糊,服裝呈現統一化趨勢。比如中山裝既可為“干部裝”、也可演繹為“百姓裝、學生裝”,它們的造型結構近乎相同,均為三開身及衣、袖分開縫制的西式服裝裁剪方法。

與20世紀20、30年代服裝的多樣化發展相比,1945年后,整個社會服飾發展趨勢在削減,至1949年新中國成立期,社會風尚大變,時髦、華麗、講究、昂貴的服飾近乎消失。究其原因主要受三個方面影響:一、經濟狀況。戰爭的連綿不斷,經濟發展幾乎停滯。二、政治方向。新政權的建立來之不易,是多年與舊政權浴血奮戰獲得的,保持儉樸風尚對鞏固新政權有積極作用。三、儉樸風尚。在廣大群眾眼里,習慣將時髦裝扮與奢侈生活聯系在一起,新政府建立政權由普通老百姓掌握,倡導簡單、實用的著裝與他們勤儉節約的生活態度一致,變化豐富的流行服裝逐漸演變以艱苦樸素為時尚的服飾觀。

4 結語

20世紀上半葉,中國社會經歷了前所未有之大變局,社會變化翻天覆地,對中國服裝造型尤其女性服裝造型結構的變革產生了巨大沖擊,服裝的發展沖出封建社會的樊籬。一度的發展曾與歐美的流行趨勢相距不遠,但抗日戰爭的爆發,女裝造型結構的發展戛然而止。新中國成立后儉樸風尚促使著裝轉為整齊劃一的制服式。回顧20世紀初服裝的變遷不難看出其變幻與當時的社會文化、思想觀念、社會風尚變遷緊密聯系在一起。

[1]王文廣,溫潤.民國初期服飾款式之變的文化特質[J].絲綢,2010(5):52-55.WANGWenguang,WEN Run.The cultural characteristics of the change with dressstyles in the early Republic of China[J].Journal of Silk,2010(5):52 –55.

[2]徐平,徐海燕.中國百年軍服[M].北京:金城出版社,2005:7-8.XU Ping,XU Haiyan.Chinese Hundred Years Uniform[M].Beijing:Jincheng Press,2005:7-8.

[3]諸葛鎧.文明的輪回:中國服飾文化的歷程[M].北京:中國紡織出版社,2007:292-293.ZHUGE Kai.Civilization Circle:History China Dress Culture[M].Beijing:China Textile & Apparel Press,2007:292-293.

[4]陳高華,徐吉軍.中國服飾通史[M].寧波:寧波出版社,2002:540,564.CHEN Gaohua,XU Jijun.Chinese Costume History[M].Ningbo:Ningbo Press,2002:540,564.

[5]山內智慧美.20世紀漢族服飾文化研究[M].西安:西北大學出版社,2001:70-71.YAMAUCHIZ.Han Chinese Clothing Culture Research in the 20th Century[M].Xi'an:Northwestern University Press,2001:70-71.

[6]佚名.上海竹枝詞[N].時報,1913-04-04.Anonymous.Shanghai Zhuzhi Ci[N].The Times,1913-04-04.

[7]佚名.不領主義[N].時報,1917-05-29.Anonymous.No collar[N].The Times,1917-05-29.

[8]凌伯元.婦女服裝之經過[N].民國日報,1928-01-04.LING Boyuan.Women's clothing change process[N].The Republic of China Daily,1928-01-04.

[9]薛君度,劉志琴.近代中國社會生活與觀念變遷[M].北京:中國社會科學出版社,2001:128-129.XUE Jundu,LIU Zhiqin.Social Life and Idea Change in Modern China[M].Beijing:China Social Science Press,2001:128-156.

[10]佚名.自由談[N].大公報,1912-03-20.Anonymous.Free talk[N].Ta Kung Pao,1912-03-20.

[11]張愛玲.更衣記[M]//張愛玲散文全集.鄭州:中原農民出版社,1996:96-97.ZAHNG Ailing.Change clothes[M]//Zhang Ailing Prose Collection.Zhengzhou:Central Plains Farmers Press,1996:96-97.

[12]莊立新.“海派旗袍”造型與結構的變遷[J].絲綢,2008(9):50-52.ZHUANG Lixin.Changes of Shanghai Style Cheongsam'sshape andstructure[J].Journal of Silk,2008(9):50-52.

[13]孫中山.復中華國貨維持會函[M]//孫中山全集:第2卷.北京:中華書局,1982:62-63.SUN Zhongshan.A Letter about the Domestic Recovery Maintenance[M]//The CompleteWorks of Sun Zhongshan:Vol.2.Beijing:Zhonghua Book Company,1982:62-63.

[14]廖軍,許星.中國服飾百年[M].上海:上海文化出版社,2009:81-82.LIAO Jun,XU Xing.Chinese Clothing Century[M].Shanghai:Shanghai Culture Press,2009:81-82.