綜合客運樞紐換乘設施換乘效率的公眾評價

程建龍,王兆建,王顯光

(1.新疆交通運輸廳,新疆 烏魯木齊 830000;2.中交一公局公路勘察設計院有限公司,北京 100024;3.交通運輸部科學研究院,北京 100029)

0 引言

綜合客運樞紐是指在綜合運輸網絡的特定節點上,將多種運輸方式與城市交通的轉換場所在同一空間集中布設,實現旅客“零距離”集散、轉換,并綜合運用現代先進技術手段,使各種運輸方式的設施裝備、運輸作業、技術標準、信息傳輸、組織管理等在物理和邏輯上實現無縫銜接而形成的具有一定規模的旅客出行起訖服務系統。“十二五”時期,伴隨著我國公路、鐵路、民航等交通基礎設施的集中建設,綜合交通網絡進入到成網關鍵階段,綜合交通運輸體系建設也進入了關鍵的時期,綜合客運樞紐建設也迎來了最佳發展機遇。《交通運輸“十二五”發展規劃》中明確指出,“十二五”時期,建設與鐵路銜接的綜合客運樞紐約100個,其中,在36個中心城市重點打造約40個集公路、鐵路、軌道交通、城市公交、出租車等多種方式于一體的現代化大型綜合客運樞紐。

綜合客運樞紐實現了不同運輸方式之間、城市交通與城際交通之間的有效銜接,顯著提升了交通資源的集約化利用水平,極大提高了旅客運輸的服務水平。但從發展面臨的問題來看,綜合客運樞紐是多種運輸方式之間銜接、換乘、中轉的結合部,單一運輸方式站場的設計標準規范對于客運交通的換乘轉換、換乘基礎設施的建設缺乏指導性,不能有效評價綜合客運樞紐換乘功能和換乘效率。換乘效率是對換乘設施換乘功能的綜合度量,對其評價能夠發現換乘設施運行過程中存在的問題和缺陷,并能找出解決問題的有效途徑,對充分發揮換乘設施的換乘銜接功能和綜合客運樞紐的運輸功能具有重要意義。

國外對于交通設施的公眾評價非常重視,美國MPO(Metropolitan Planning Organization)采取了大量措施鼓勵公眾參與,英、加、日等國也制定了詳細的公眾參與規則,通過各種途徑獲取公眾信息。國內對于交通設施評價基本都是從純技術的角度和專家評價的角度進行分析,大都忽視了公眾參與,交通倫理未得到足夠的重視,而且換乘設施建設的目的就是為服務公眾,使用綜合客運樞紐出行的公眾既是換乘設施的使用者,也是最直接的受益者,他們的評價也是換乘設施改善服務的重要依據之一。

公眾評價涉及的指標非常復雜,數據收集和處理都存在一定的困難。Joreskog(1973)、Keesi?ng(1972)和Wiley(1973)等人將路徑分析的思想引入到潛變量研究中,并同因子分析方法結合起來,形成了SEM統一而便利的理論框架。結構方程模型不僅能處理可直接測量的顯變量(或測量變量),還能處理無法直接測量而需要依靠可測量變量來表現的潛變量(或隱變量),可同時處理多個因變量,并且容許自變量和因變量包含測量誤差,能同時估計因子結構和因子關系的特點,使得結構方程能夠實現對公眾評價數據的處理。

本文從公眾參與的角度,根據綜合客運樞紐換乘出行特點,利用結構方程模型對城市綜合客運樞紐換乘設施換乘效率評價進行了分析。

1 綜合客運樞紐換乘設施的公眾評價

1.1 公眾評價的意義

公眾參與已經在世界范圍內被廣泛接受并使用,其被看作是針對現代社會中不確定、不平等問題的一種新的互動式解決途徑。丹麥是最早以共識委員會形式開展參與式評價的國家,1987年丹麥技術委員會將這種形式進行了制度化。1993年荷蘭引入了共識委員會,歐洲其他國家也紛紛效仿這種公眾參與的特殊形式,之后其他國家如新西蘭(1996)、美國(1997)、日本(1998)、韓國(1998)和澳大利亞(1999)等國都先后采取了共識委員會的形式。與此同時,歐洲國家也開始嘗試和發展新的公眾參與方法,例如德國的Bürgerfroen(公民小組)、英國的公民評判委員會、丹麥的情景研討會和投票委員會以及荷蘭不同形式的“互動”技術評價。到了90年代初期,一些主要的援助機構如世界銀行等開始將其援助重心和發展重點向促進參與式發展方面實行全面轉移,參與式發展方式在全世界范圍內真正蓬勃發展起來。

公眾評價是指公眾中的個人和組織通過直接或間接方式參與影響技術決策或評價過程與結果的行為,公眾既可以是普通的市民,也可以是社會中的精英,參與的方式既包括主動參與,也包括評價組織者的動員參與。綜合客運樞紐換乘設施換乘效率的公眾評價則主要指出行的社會參與者,包括利益團體,消費者和普通大眾,以及專家和政策制定者通過直接或間接參與的方式基于個人或團體特點對換乘設施資源利用狀況進行評價的行為。通過公眾參與評價建立起決策者、項目發起者、管理者、咨詢專家以及公眾之間良性有效的信息交流機制,將受影響群體的意見反饋給決策者主體人群,提高決策的質量。決策群體間的相互關系如圖1所示。

綜合客運樞紐換乘設施是為了更好地為換乘設施的使用者提供方便、快捷、舒適的換乘系統,設施為出行者提供服務質量的好壞直接影響出行者的出行質量,也關系到設施資源能否充分合理利用。出行者即是換乘設施的使用者、最直接的受益者,也應當是設施建設的參與者與監督者。技術評價雖然可以反映換乘設施的一些運營特性,但往往選用一些比較剛性的指標,評價缺乏靈活性,而且,有時技術評價還可能和公眾意愿出現沖突,導致價值標準的缺失。

綜合客運樞紐換乘設施作為公共設施,需要考慮不同層次使用者的需要、最大程度地體現社會公平。公眾參與換乘設施的評價,體現了設施使用者個體的偏好與需求。在換乘設施換乘效率的評價中引進公眾參與,集思廣益,有利于增強評價的客觀性,增加公眾對換乘設施改善方案的認同,減少公眾和建設者、規劃者之間的沖突,使直接或間接受到項目影響的各群體的利益和意見有所考慮和補償。換乘設施的公眾評價恰好和技術評價相互補充,使得換乘設施的服務得到有效提高。

由于換乘設施的使用者是在綜合客運樞紐公共服務換乘區域內,公眾評價的調查范圍可根據換乘設施的使用范圍來確定,調查樣本量以大于10倍變量數為宜。

1.2 公眾評價的原則

(1)公平、公正原則

公平、公正原則要求公眾評價項目發起者在規劃編制和實施過程中平等對待各方當事人,排除各種可能造成不平等或者偏見的因素。應該在綜合考慮權利人意愿的基礎上,盡可能地滿足公眾全體利益的總體目標。

(2)公開原則

公開原則是實現公眾對換乘設施資源配置行使“知”的權利。換乘設施涉及到換乘設施相關設施建設、運營管理相關措施等多項內容,應通過一定的方式和途徑,如實行公告制度,及時、準確、有效地把換乘設施的相關內容進行公布,公開和透明是公眾評價的前提條件。

(3)自愿參與原則

換乘設施換乘效率公眾評價的目的是合理利用換乘設施資源,最大限度地提高換乘服務水平,必須以公眾評價發起者與公眾的協調、交流為基礎。因此,公眾參與換乘設施換乘效率評價的行為應采取自愿的原則,自主地提出意見和建議,從而自覺地把自身的利益和換乘設施效益結合起來。

(4)效率原則

在保證建設主體和公民權益的前提下,應盡量簡單、迅速、低成本地作出設計和管理決策,以提高效率。

1.3 公眾參與評價的方式

公眾參與綜合客運樞紐換乘設施換乘效率評價的評價方式如表1所示,可以根據需要采用其中幾種方式或綜合使用。

表1 公眾參與綜合客運樞紐換乘設施換乘效率評價的評價方式

目前中國網絡化水平已經有了很大提高,評價發起者可通過網站、Email或網絡討論等方式發布調查信息。網絡調查具有成本低、速度快、隱私性好,不受時空的限制,調查范圍廣泛,數據處理方便等特點,目前正成為公眾調查的重要手段。

2 公眾評價的結構方程模型

2.1 模型建立

通過綜合客運樞紐換乘的出行者根據自身特性(如收入、年齡和工作性質等)和出行者出行活動特點(如平均出行距離和平均出行次數等),必然對換乘設施產生一個換乘要求(如出行時間和舒適性等)。每個使用換乘出行的出行者在個人的出行活動中,對換乘設施所提供的服務進行判斷。出行者將換乘出行要求和換乘設施所能提供的服務進行比較,從而判定換乘設施換乘效率的高低。

出行者個人特性主要是出行者個體的一些屬性,不同年齡、不同收入水平和工作性質的出行者對出行方式的選擇偏好不一樣,出行要求也不一樣,這些個人基本特性在出行方式選擇中是最基本的影響因素,本文選用出行者年齡、性別、月收入、工作性質、出行目的和行李重量等6個因素。

出行者活動特性反映出行者出行活動的特點,出行者出行距離不同,對換乘設施的要求也不同,距離越遠則越傾向于時間要求,距離近則傾向于費用要求。出行者活動特性由交通出行方式、平均出行時間、平均出行距離、平均出行次數和平均出行費用來反映。

按照設施功能不同,將綜合客運樞紐換乘系統設施分為連接類設施與服務類設施兩大類,每一類設施功能特點上較為相似。

(1)連接類設施

連接類設施即連接各服務設施、輔助行人進行水平或豎直方向通行的設施。連接類設施能夠滿足和協助行人在樞紐內的集散、通過、停留等功能需求。根據連接類設施是否依靠動力系統運行,將其細分為普通連接類設施與帶有動力系統的連接類設施。普通連接類設施有通道、樓梯,帶有動力系統的連接類設施有自動扶梯、自動人行步道與電梯。

(2)服務類設施

服務類設施是指為行人提供樞紐內部換乘服務的各類設施,是根據樞紐內部主交通方式的特點及服務特性而設定的,不同方式的設施設置略有所區別,例如以地鐵、輕軌為主方式的樞紐通常設有人工及自動售票窗口、閘機等,而以鐵路客運為主方式的樞紐則設置人工售票窗口、檢票口、候車廳(室)等。

出行者依據個人特性、個人活動特點,產生對于換乘設施的要求,包括樞紐可達性、換乘次數、換乘時間、換乘距離、換乘可靠度、換乘舒適性、換乘擁擠度、換乘方式、動力系統的連接設施、自動服務、行李聯運、商業、換乘信息及安全度等要求;相應的,出行者也對現狀換乘設施所提供的服務水平即距離、出行時間、費用、換乘可靠度、換乘次數、換乘時間、換乘距離等要求進行判斷。另外,換乘設施對出行者提供的服務和出行者出行活動之間也是有影響的。

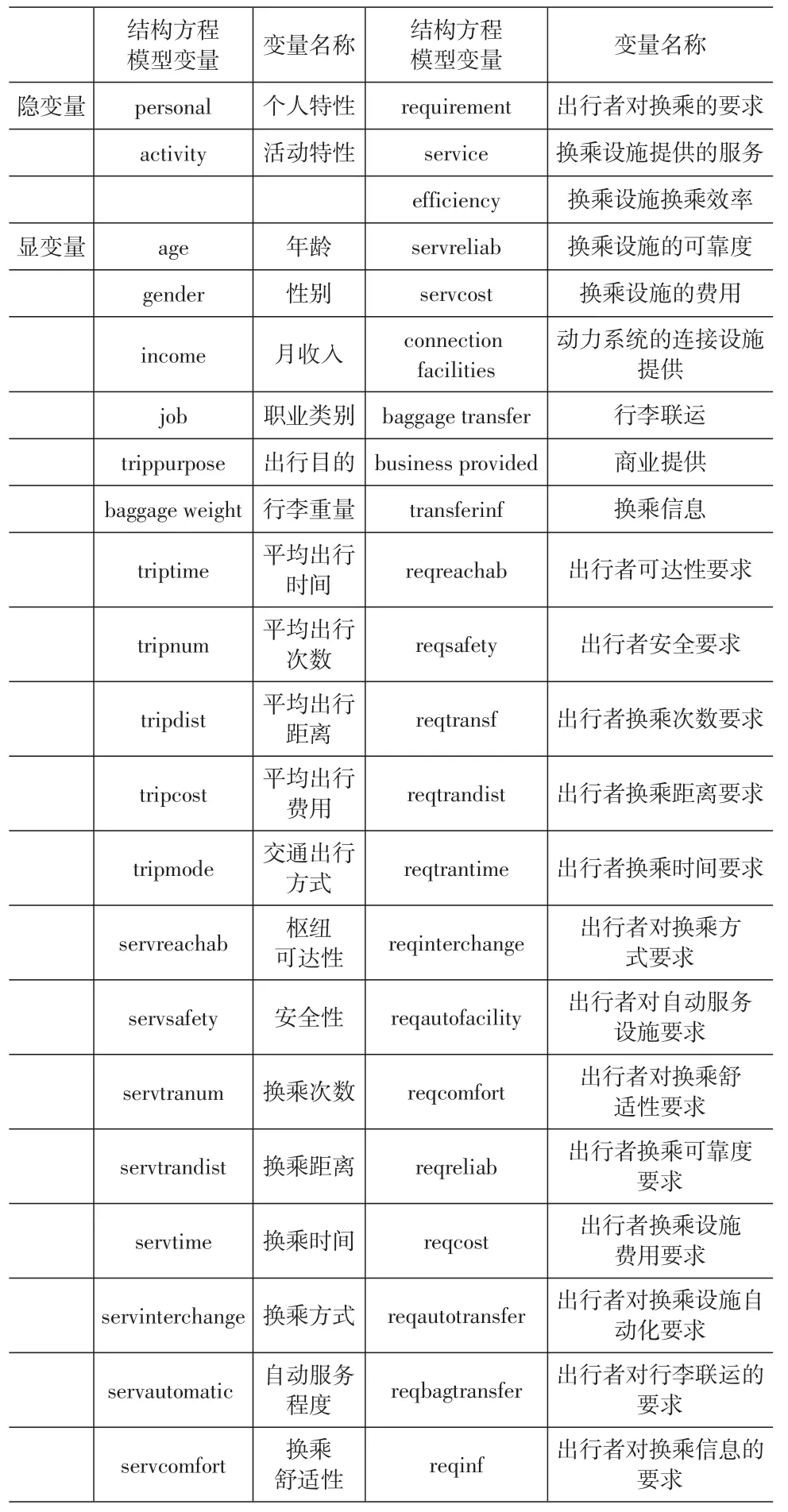

依據以上分析,即可得出換乘設施需求預測的非集聚結構方程模型變量,如表2所示。

表2 模型研究變量名

2.2 模型分析

2.2.1 標準化

以上建立的非集聚結構方程模型可采用標準化參數估計,即將非標準化估計做如下轉換:

隱變量標準化的方式是將因變量的方差設置為1.0。標準化后的變量和原是變量的分布形態是一樣的,只是均值和方差分別變為0.00和1.00。標準化后,X和Y的解釋不再受其測量尺度的影響,而且可以做內在模型的比較:擬合所得到的標準化系數(λ、γ和β)大小反映了測量變量對因變量的貢獻大小,系數值大則貢獻大,也可以對需求預測的直接和間接影響因素進行分析。由此,即可分析機構方程中哪些因素對換乘需求具有重要影響,哪些變量的貢獻不大,可以不加以考慮,從而為模型的進一步修正提供依據。

非標準化參數估計則可以在集聚方法下對換乘換乘效率進行總體評價。

2.2.2 模型識別與參數估計

以上建立的結構方程模型中無互惠性關系,為遞回模型,模型識別可采用t規則:模型中外生變量11個,內生變量27個,要估計的參數33個,小于1/2×(11+27)×(11+27+1)=741。

參數估計可采用最大似然法(ML),采用迭代算法求解,擬合函數為:

式中:FML=tr(A)為矩陣A的跡;為矩陣A的行列式的對數;S為樣本協方差矩陣;∑(θ)為由模型推出的總體協方差矩陣;p和q分別是內生變量和外生變量個數。

2.2.3 模型擬合檢驗

結構方程模型的擬合檢驗指標非常多,常用的絕對指標有:χ2檢驗、AIC準則、近似誤差均方根RMSEA、標準化殘差均方根SAMR。

相對指標有非范擬合指數NNFI和比較擬合指數CFI。

建立的結構方程模型僅是依據一定的理論建立的一個理論模型,模型擬合檢驗后,依據檢驗結果還需要對模型進行修正,再重新估計模型,直到達到可接受的程度。

2.2.4 模型應用

模型檢驗通過后,即認為該模型能夠反映公眾個體換乘效率的評價,換乘設施換乘效率與各隱變量和觀測變量之間的關系便可確定,通過將調查數據輸入該模型即可獲得公眾個體對設施換乘效率的評價值。

以上建立的結構方程模型,在進行擬合時可根據不同分類,分別進行模型的擬合,這樣就可以分析不同類型換乘需求的影響因素。分類可考慮以聚類的方法將總樣本進行聚類,也可按照一定的目的如收入水平進行分類,探討不同分類的換乘設施換乘效率評價的影響。

2.2.5 集聚化方法

以上建立的模型是一個非集聚模型,為了得到分區中全體出行者或不同分類情況下出行者對換乘設施換乘效率的評價,需要將個人的評價值轉化成全體分區或分類的出行者的評價值。集聚方法根據具體情況可采用特性集聚方法或混合集聚方法,即可求出換乘設施吸引范圍內使用換乘方式的出行者對設施換乘效率作出整體評價,對于不同的分類,也可相應的獲得不同分類情況下的評價值。

3 結語

本文從公眾評價的角度,在綜合客運樞紐出行者換乘出行特點和換乘設施服務水平分析的基礎上,建立了出行者對換乘設施換乘效率評價的結構方程模型。由于公眾評價模型的影響因素多、范圍廣、數據的收集整理都比較困難,雖然結構方程模型可以很好地對數據進行處理,模型解釋性強,但由于目前我國公眾評價的發展現狀,要得到真實的評價結果,除了需要在實際應用中根據實際情況對模型進行進一步修正和調整外,對公眾參與的內容、方式、程序、原則和保障還需要進一步規范化和制度化,這樣才能真正發揮公眾評價在換乘設施換乘效率評價中的作用。

[1]黃海艷.發展項目的公眾參與研究[D].南京:河海大學,2004.

[2]王水杉.柴山開發保育公眾參與決策中專業角色與觀點之研究[D].臺灣:國立中山大學,2002.

[3]周和平.城市群一體化交通網絡設計理論與方法研究[D].上海:同濟大學,2005.

[4]侯杰泰,溫忠麟,成子娟.結構方程模型及其應用[M].北京:教育科學出版社,2004.

[5]黃芳銘.結構方程模式理論與應用[M].北京:中國稅務出版社,2005.