考慮流變效應的高心墻堆石壩應力變形分析

戴吉仙

(中水電海外投資有限公司,北京 100048)

0 引言

近年來,心墻堆石壩以其對地形地質條件極強的適應性而得到了廣泛應用。隨著國家西部大開發戰略的加快實施,我國西部地區正在或即將建設一批調節性能好的高堆石壩。我國在高堆石壩應力變形計算理論與方法等方面取得了階段性的研究成果。要使堆石壩的預測變形更精確地符合實際變形,必須考慮隨時間發展的流變變形[1]。從現有文獻資料來看,研究堆石流變性能的方法主要有以下三種:1)將描述彈性、塑性和粘性的理想力學元件進行適當組合形成的流變元件理論模型方法[2];2)通過堆石體的室內流變試驗,研究堆石的流變規律[3-5];3)通過對已建面板壩的原型觀測資料的反饋分析,從宏觀上得出描述堆石體流變的本構模型的擬合參數反饋分析方法[1,6]。本文采用第二種方法得出的流變本構模型,采用三維有限元法計算分析了某高心墻堆石壩的應力變形特征。

1 堆石體本構模型

1.1 靜力分析模型

靜力分析模型采用鄧肯E-B 非線性彈性模型[7],該模型概念明確,所需試驗簡單易行,在土石壩的變形計算分析中得到了非常廣泛的應用。

切線模量的表達式為:

其中,c 為材料凝聚力;φ 為內摩擦角;Rf為破壞比;k 為模型參數切線模量基數;n 為切線模量指數;pa為單位大氣壓力。

卸載時切線彈模Eur隨著側限壓強σ3而變化,可以用式(2)計算:

其中,Kur,nur均為由試驗確定的兩個系數。

切線體積模量為:

其中,Kb為體積模量系數;m 為體積模量指數。

模型同時還考慮粗粒料內摩擦角φ 隨圍壓σ3的變化:

其中,φ0為σ3等于單位大氣壓力時的φ 值;Δφ 為反映φ 值隨σ3而降低的一個參數。

1.2 流變分析模型

本文流變分析模型采用以指數型衰減的Merchant 模型[4,5],流變變形可表達為:

其中,εf為最終流變量;α 為流變隨時間衰減的指數。

對式(5)求導并將應變分解為體積應變和剪切應變兩個部分:

其中,εvf,γf分別為最終體積流變和最終剪切流變;εvt,γt分別為t 時刻體積流變和剪切流變的累加值。

最終體積流變和剪切流變采用式(8):

其中,β,b,mc,nc,d,lc均為模型參數;q 為偏應力;Sl為應力水平。

堆石體的流變特性可以由式(5),式(8)描述,該模型包括α,β,b,mc,nc,d,lc七個參數。

2 工程實例分析

2.1 工程概況與模型信息

某土質心墻堆石壩最大壩高約314 m。電站水庫正常蓄水位2 500 m,水庫總庫容約為29 億m3,具有年調節能力,電站裝機容量2 000 MW。壩址區河谷屬高山深切曲流河谷,谷坡陡峻;河床覆蓋層深厚。大壩為目前國內設計和擬建的最高土石壩,鑒于此,本文以該大壩作為研究對象,對高心墻堆石壩的應力變形進行分析。

大壩的三維有限元網格剖分如圖1 所示,本次計算完全模擬了心墻堆石壩整個壩體以及壩基,剖分時主要采用8 結點6 面體單元,為適應邊界過渡,采用了部分棱柱體單元。流變模型材料參數見表1。

表1 心墻堆石壩流變模型材料參數

2.2 成果分析

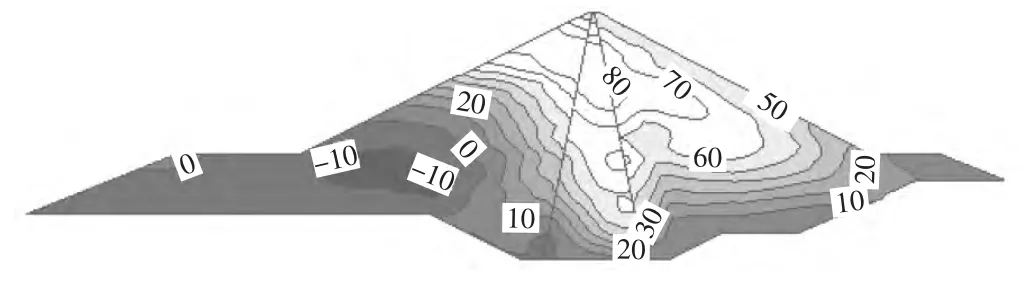

圖2~圖5 為典型斷面考慮了流變效應的基本穩定期的變形和應力結果。在流變效應的作用下,堆石壩體的應力、變形會發生重分布。大壩變形基本穩定期的壩體沉降為3.36 m,約為壩高的1.07%,位置約為1/2 壩高處;壩體最大水平位移發生在心墻中上部,為91.48 cm。基本穩定期堆石體大主應力極值和小主應力極值分別為4.29 MPa 和1.65 MPa,上游堆石的大主應力小于下游側的大主應力。堆石體的流變變形將引起堆石體應力的調整,使得堆石體趨于更加密實,應力趨向更加均勻,但由于心墻土料較軟,在堆石與心墻之間存在變形不協調現象,心墻仍存在一定的拱效應,如圖4 所示。

圖1 大壩三維有限元網格圖

圖2 典型斷面考慮流變效應基本穩定期鉛直位移等值線圖(單位:cm)

圖3 典型斷面考慮流變效應基本穩定期水平位移等值線圖(單位:cm)

圖4 典型斷面考慮流變效應基本穩定期大主應力等值線圖(單位:MPa)

圖5 典型斷面考慮流變效應基本穩定期小主應力等值線圖(單位:MPa)

大壩的應力變形值在合理范圍內。與類似工程相比,該心墻堆石壩的位移及應力分布符合心墻堆石壩應力變形的一般性規律。考慮流變效應的心墻堆石壩應力變形最大值見表2。

表2 考慮流變效應的心墻堆石壩應力變形最大值

3 結語

采用考慮流變效應的三維有限元法對某高心墻堆石壩的應力變形進行了計算分析,大壩的應力變形值在合理范圍內,基本穩定期的壩體沉降約占壩高的1.07%,壩體水平位移基本指向下游,心墻存在一定的拱效應。該心墻堆石壩的位移及應力分布符合心墻堆石壩應力變形的一般規律。

[1]沈珠江.魯布革心墻堆石壩變形的反饋分析[J].巖土工程學報,1994,16(3) :1-13.

[2]蔣國澄,趙增凱.中國的高混凝土面板堆石壩[A].混凝土面板堆石壩國際研討會論文集[C].2000.

[3]王 勇,殷宗澤.一個用于面板壩流變分析的堆石流變模型[J].巖土力學,2000,21(3) :227-230.

[4]沈珠江.土石料的流變模型及其應用[J].水利水運科學研究,1994(4) :335-342.

[5]沈珠江,左元明.堆石料的流變特性試驗研究[A].第六屆土力學及基礎工程學術會議論文集[C].1991:443-446.

[6]張丙印,袁會娜,李全明.基于神經網絡和演化算法的土石壩位移反演分析[J].巖土力學,2005,26(4) :547-552.

[7]錢家歡,殷宗澤.土工原理與計算[M].北京:中國水利水電出版社,2000.