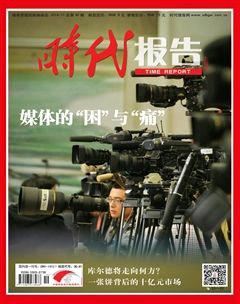

新媒體時代的傳媒困境與突圍

賈鋒昌

最近,在華中地區某省級時政媒體供職的鄭克(化名)很糾結。半年未拿到一分工資的他,正在猶豫是要繼續堅守下去,還是與傳媒業徹底一刀兩斷。“只有理想還不行,還需要滿足一日三餐的口腹之需。”對此,他刻骨銘心。

步入而立之年的鄭克混跡媒體圈已有數載。在這幾年間,和他一起的媒體人,共同見證了傳統媒體的衰落、網絡媒體的興盛以及新媒體的崛起,與之伴隨的,也經歷了由“無冕之王”向“新聞民工”的轉變,薪資待遇、職業榮譽感、自身幸福感也在走著下坡路。

活生生的新聞人境遇如此,這說明,傳媒業所處的大環境已變:一方面,整個傳媒界特別是傳統媒體所占份額逐漸減小;另一方面,非職業的傳播者、傳播機構的影響力在急劇擴大,而受過專門訓練的職業化傳播者和傳播機構的影響力卻在相對縮小。

是傳統媒體出了問題嗎?不是!傳統媒體沒有出問題,媒體人也沒出問題。這些年,傳統媒體的變革有目共睹,新技術運用效果突出;媒體人也非常努力,其中不乏佼佼者。根本原因是,傳播的介質、載體、模式發生了巨變。

如何應對新情況,值得媒體人深思。關于傳統媒體活著還是死去的話題,已經爭論了很多年,到現在也沒有定論,唯一取得共識的是——狼已經來了。擺在傳統媒體人面前的只有兩條路,要么被狼吃掉,死在時代變革的車輪下,要么與狼共舞,使自己更強大。

傳統媒體的最后一代讀者已步入中晚年,廣告源快速萎縮,發行成本上漲。更有甚者,經濟壓力之下,為了生存,一些媒體沒有恪守職業道德,沒有堅守住法律底線。

剛接觸傳媒行業時,鄭克聽說,媒體屬高薪行業,在華中地區,一個月能拿到5000元,并且自己在上學期間對新聞行業也有所了解,基于此,他才做了記者。后來,他發現,多年來,每月的工資從未達到這個數。“主要是報社經營狀況不好,無法給員工發高工資。”對此,鄭克表示理解。

鄭克所供職的報紙有著悠久的歷史,雖跌宕起伏,但有著機關報的身份,終究有驚無險。該報曾經在當地出版了第一份彩色報紙,開啟了辦周末版先河,并且還第一個提出“分眾化”理念,至今在當地新聞界,該報都有“記者黃埔軍校”的美譽。

都市報興起之后,該報陣地式微,發行量、廣告量也在下降。“當時員工的工資在800元左右,這造成很多優秀員工流失。”究其原因,在于興盛期未及時轉型,無論是讀者定位、報紙內容,還是采編思路、經營策略和日常管理模式,還停留在上世紀90年代的輝煌時期,保留著事業單位的印記。

隨之而來的是互聯網媒體。彼時,以新浪、搜狐、網易為代表的互聯網開始普及,讀者獲得新聞的渠道不再僅僅局限于報紙。報紙訂閱量下降成為必然。無奈之下,該報與郵政部門合作,由后者發行報紙,發行量才勉強維持在10萬份左右。

“我頭上始終懸著兩把劍,一把是政治之劍,一把是經濟之劍。”該報負責人曾經說。他算過一筆賬,一份報紙除去印刷費,凈獲利約17元,10萬的發行量每年可獲利約170萬元,再加上平時的廣告費用,他們所能做的,就是不擴大規模、小成本運作。

經濟緊張,經營困難,此時,所有傳統媒體都有此感覺。“報紙的盈利模式就是賣廣告,發行量減少了,廣告就賣不上價了。”鄭克說。

.據CTR媒介智訊監測提供的數據顯示,2014年6月報紙廣告各投放行業的趨勢無論環比還是同比,均是有升有降。但1月~6月累計全面下降的趨勢并未因“有升”而有所改觀,主要行業幾乎都在下降。報紙商業零售業廣告上半年的情況也并不樂觀。6月份,報紙商業零售業同比下降30.2%,環比下降13.0%。從上半年來看,商業零售業1月~6月累計下降17.7%。連續兩年的下降,使報紙商業零售業廣告比三年前減少了四成。

鄭克分析,地市級媒體具有地域優勢,無論是報刊還是廣播、電視,競爭小,應該不會為經濟問題擔憂,但對于市場化的報紙,特別是沒有資金和政策扶持的部分省級媒體和國家級媒體,日子就不好過了。

各媒體也曾傾其所能改善窘迫的現狀,但效果并不明顯。一個城市里的三四份都市報,競相壓低零售價,以回扣、贈送禮品的方式拼命增加發行量,最后發現,成本很大,收益很小。部分省級媒體和國家級媒體則是選擇在夾縫中生存。

“錢從哪里來,人往哪里去。”這話成了一家報紙負責人的口頭禪。在經濟壓力下,一些紙質媒體開始大量外包版面以收取版面費,大搞“有償新聞,有償不聞”,大搞攤派發行,甚至強迫采編人員發行報紙、拉廣告,給外設的記者站下達創收任務,對個別人員敲詐勒索行為視而不見,以至于走上邪路。

不僅僅紙質媒體,廣播、電視也同樣遭遇重創。

上世紀90年代中后期,電視理所當然成為企業的第一選擇。現如今,電視廣告成為最貴的廣告形式,但是性價比卻在不斷下降。據一項統計資料顯示,如今受眾在收看電視選擇頻道時的停留時間已經從平均12秒下降到了7秒。這個數據的下降讓收視率面臨挑戰。

就在傳統電視媒介市場的競爭日趨白熱化的今天,機頂盒又悄然出現。機頂盒的確為人們看電視提供了無與倫比的便利,除了內容豐富以外,使用者不再受電視劇每天幾集的限制,真正做到了想看什么就看什么,也最大限度地避開了廣告。

2014年8月26日,視廣通與尼爾森網聯共同發布了中國首例基于海量用戶日志數據的全樣本OTT電視收視行為及廣告價值研究報告。結果顯示,智能電視用戶黏度很大,集中在一線城市、直轄市和經濟發達地區,日均開機頻率達7.09次,開機時間長達4.58小時,其中近30%的用戶日均開機超過6小時,智能電視廣告與傳統電視廣告比較而言,既有效互補又表現出無法比擬的優勢。

傳統的電視模式下,廣告是生存之本。企業和電視運營商是供求關系,電視運營商靠向企業提供廣告服務來生存,而企業需要電視運營商來最大限度地曝光自己的廣告,從而形成了相對牢固的模式鏈條。而在以機頂盒為代表的智能電視時代,企業和電視運營商的生存鏈條被打破。經濟壓力下,廣播和電視媒體也同樣如紙質媒體那樣出現違規違法之舉。endprint

“我們不能將違規、違法情況的發生歸因于經濟困境,但至少可以說明,經濟問題已經成為部分傳統媒體生存的最大問題,沒有了收入,他們就難以存活。”鄭克說。

倒閉潮來了。2009年8月28日,《中華新聞報》經營不善,嚴重資不抵債,無法繼續正常出版而宣布停刊清算。這是第一家中央級新聞報紙倒閉。國際上,2012年的12月24日,美國《新聞周刊》停止出版紙質版本,轉而進軍數字領域,這家老牌紙媒已于2010年被以1美元的價格轉手,買主是一家與新聞八竿子打不著的音響公司。2012年12月7日,擁有10多萬固定讀者的《金融時報》德國版停止出版。

她們告別的,是自己最后一期的紙質版。紙質在撤退,數字在進軍。FT中文網總編輯張力奮這樣形容紙媒的現狀:紙媒,正在成為一座孤島。它的最后一代讀者已步入中晚年,廣告源快速萎縮,發行成本上漲。紙媒面臨的是如何完成讀者的“遷徙”,將他們送達數碼大陸的彼岸。

紙媒與新媒體攜手,前提是打造一條新船。不是說做了一個好軟件就代表著你的新媒體成功了,軟件的東西是次要的,最關鍵的東西還是內容,以及傳播的模式。

公交車上滾動播放廣告、辦公室電腦可以24小時滾動播出資訊、拿起手機可以隨時隨地看訊息——我們已經處于一個信息無處不在的傳播環境下,與之相反的是,受眾不可能實現隨時隨地看報紙,也不能隨時隨地看電視,這是否意味著該和傳統的報紙、廣播、電視說“拜拜”呢?

中原地區一家雜志社資深媒體人青鋒連連搖頭,他認為,新媒體的內容要么是直接轉載傳統媒體的,要么是整合傳統媒體的,鮮見獨家內容;從人才隊伍來說,傳統媒體仍然擁有優秀的采編隊伍,且熟悉媒體行業標準,新媒體的人才大多是從傳統媒體轉型過去的。由此兩點來判斷,傳統媒體是在支撐新媒體發展,而非新媒體能夠吃掉傳統媒體。

即便如此,傳統媒體也不能無動于衷。青鋒認為,今后的傳統媒體不能把自己定位于一個單一的傳媒類型,而應定位于復合型的傳媒機構。在這個機構里,為喜愛都市報的民眾提供文字產品,給便于聽廣播的提供聲音產品,給樂意看視頻的提供影音產品,甚至車載廣告、戶外廣告燈,只要有內容,有傳播平臺,以適應民眾接收信息的途徑傳播出去。

鄭克也同樣認為如此。他舉了一個例子。一個新聞事件已經發生,一家傳媒機構可以派出一名或多名記者,他們發揮特長彼此協作,采訪過程中可以發布聲音或視頻信息,便于網站、微博、微信等傳播;采訪結束后可以以文本形式將此事件呈現在報紙上,重點做深度報道。各渠道的內容形式要有所不同,以適合各自渠道內的受眾。

新技術下,催生了新聞客戶端的產品。有數據顯示,搜狐新聞客戶端2010年底首創“搜狐早晚報”,目前擁有1億用戶,2012年首創訂閱模式,2013年已經發展成為移動全媒體平臺,擁有音頻、視頻、組圖、語音互動等豐富的媒體形式,入駐媒體超過3000家,自媒體超過8000家。截至2014年1月,搜狐新聞客戶端裝機量2億,活躍用戶超過7000萬,是中國最大的移動媒體平臺。手機搜狐網日均UV高達7500萬,總PV14億。

“紙媒與新媒體攜手,前提是打造一條新船。不是說做了一個好軟件就代表著你的新媒體成功了,已經完成從傳統媒體到新媒體的跨越了,軟件的東西是次要的,最關鍵的東西還是內容。”《第一財經周刊》電子版主編劉春說。

打造多款App雜志的現代傳播總裁邵忠也認為,用戶愿意在新媒體上花費時間的終極理由還是優質內容。“我們現在可以通過新技術、新介質、新手段將故事講得更好——生產最獨到的資訊、最具深度的評論、最具全球視野的商業話題和最具美感的視覺設計。”他說。

青鋒認為,部分傳統媒體轉型過程中出現若干失誤的動作,從而成為搬運工和被盜者。傳統媒體建網站,將自己的內容放在網上,為了擴大影響力,還與其他門戶網站合作,任由后者轉載。這樣的結果是,大家都上網看新聞了,沒人買報紙了,報紙衰落了,新聞網站卻靠復制粘貼賺了錢。2006年,新京報起訴TOM網站,指其轉載自己的作品數量高達兩萬五千余篇,要求支付稿酬300萬元人民幣,最后案件不了了之。

“這里雖然有著作權保護不利的問題,但反過來想想,傳統媒體為什么要把自己的內容免費送出去,為什么不把內容賣給新聞網站來補貼報紙發行量下降的損失?為什么不把自己的電子版讓讀者付費訂閱?”他說。

微博風行的時候,傳統媒體往往要求記者現場發新聞,很多記者也樂意為時效效勞,這也讓青鋒詬病。“我不會時時蹲電腦前刷微博吧,也不會每時每刻都在劃拉手機吧。一條驚天的消息,我是11點01分知道的,或是11點02分知道的,對我來說有什么區別嗎?只要我吃午飯之前能了解到,午餐時能和大家一起討論就可以了吧。更何況,與無處不在的“自媒體”比,時效還能比得過嗎?”

今年10月10日,澎湃新聞、人民日報客戶端等產品,在第10屆中國金鷹電視藝術節上共同榮獲了“跨界融合創新獎”。“澎湃新聞的最大特點是自產原創新聞。它抓住了民眾對反腐的關注心理,及時為手機端、PC端等渠道提供深度、新銳的內容。只要有足夠多的原創內容,再以合適的平臺發布,就不怕沒人看。如果他們每小時一推送,那讀者會更多。今日頭條很火,但它現在惹上版權官司,就是自己的內容少嘛。”青鋒說。

鄭克認為,所謂的新媒體,其實就是一個代號,可以把博客、微博、微信、客戶端等都稱為新媒體,但新媒體不應局限于這些,未來的新生產品也有可能把它們統統淘汰掉。“博客在2004~2007年時很火,后來被微博取代。微博火了兩三年又被微信淘汰了。微信能笑到最后嗎?一定不會。客戶端也不會。”

劉春則認為,需要建立一個數字媒體數據庫的平臺,有了這個平臺不管數字平臺怎么變,都可以把數據輸送到新平臺上去。“新媒體大家都在做,真正有定論,我覺得還得幾年時間。現在新媒體還沒有最終定型,未來存在的方向和路線都還有各種各樣的可能。”劉春這樣比喻。endprint

不僅僅是內容和形式上的轉型,需要轉型的還有運作機制。迎接新媒體的挑戰,我們欠缺的還有市場主體的定位、人才、資金儲備和符合市場化運作的公司激勵模式。

沒有暴風驟雨般的改革,就沒有改頭換面的變化。媒體從沒缺少過轉型。 從2003年中國啟動第一批文化體制改革試點單位以來,報刊改制已走過了11年。

1993年,《中國證券報》《計算機報》《電腦報》等有幸成為第一批改革試點。如今《中國證券報》已成為中國證券財經主流大報。該社社長林晨曾說:“我們屬于文化性、專業性較強的報紙,也就是意識形態屬性較弱,風險可控性較強的報紙。”

如果說《中國證券報》是屬于意識形態較弱的報刊媒體,那么《京華時報》是典型的綜合新聞類都市報,《京華時報》在2001年成立時便注冊為企業法人,成為新聞時事報刊中第一個吃螃蟹的報紙。 并不屬于“意識形態較弱”領域的《京華時報》運作中一直較為平穩,曾任京華時報社社長的吳海民說:“媒體作為企業在內容上肯定是‘聽話的,市場化很高就更‘聽話,如果導向不行,一票否決,企業就倒掉了。”

據了解,目前報刊企業是通過三種渠道來實現輿論導向的正確。第一,實行國有資本控股,報刊董事長、總經理都是由國家任命,對新聞報道采編進行把控;第二,黨組領導制度不變,現在的新聞報刊的一把手也是黨組負責人,黨組領導對新聞進行最高把控;第三,我國報刊實行事后追懲,對于違反國家相關法律法規的報刊企業,相關部門會依法做出相應的處理。

青鋒也提出了自己的擔心:“從字面上來看,實行的是國有資本控股,并非全部是國有資本。報刊轉制成為企業,我認為必須全部是國有資本。若允許其他資本(特別是私有資本)進入,必然會給媒體導向帶來沖擊,這應該引起重視。”

但也應該看到,轉制同樣面臨困難。從我國現有報業格局來看,存在兩個問題:一是媒體過散過濫;二是兼并重組困難。從中央到地方,各級黨委都有自己的機關報,且不論這些林林總總的報刊傳播效果究竟怎樣,單是這種劃地為營、各自為政的狀況,所耗費的人力物力財力也是不可小視的。盡管許多報刊已經進行企業法人登記,但是真正意義上的報刊并購依然難以突破。

“我要去收購,如果我們企業化了,他沒有企業化,我們就無法對接,怎么收購?價格如何定?主管主辦方是否放手?”吳海民說,“真正的大的并購得以實現,需要整個媒體資源的社會化,從而改變部門辦報的格局,公司化是收購的前提。”

鄭克認為,依目前的情況來看,都市報走的就是市場化道路,是否改制影響不大,就是把事業單位性質注銷掉去工商局注冊;影響最大的是一些仍然享有國家資金扶持和政策扶持的非時政類報刊,它們改制后,要經歷一段時間的陣痛期和探索期。

同樣,傳統媒體目前對待新媒體的態度和做法,鄭客認為有必要改進。“多半的傳統媒體的新媒體部門要技術沒技術,要人才沒人才,無論是從制作內容還是發展思路等,都是按照老思路來的,均屬應景之作。依靠運營商提供的模板和后臺,找幾個剛畢業的學生上傳內容就是在做新媒體了?這不是真正在轉型。”

南方報業傳媒集團戰略運營部副主任郭全中則提出,在現有體制下,可進行“體制外轉型”?所謂“體制外轉型”,是指在目前的體制內大環境下,新開辟一塊試驗田,完全按照新業務的市場化需要采取“體制外”的制度安排。

首先是真正的市場主體。當前,很多傳統媒體創辦的互聯網公司不過是“翻牌”公司而已,并沒有實現真正的“自主經營、自負盈虧”,只是母體的寄生體,更談不上建立起現代企業制度,成為真正的市場主體。

其次是股權等長期激勵約束制度。互聯網收益和風險都很高,這就需要設計股權等長期性激勵約束,傳統媒體創辦的互聯網公司卻常常囿于體制制約,尚未采取該項制度,這也使得自己的優秀人才禁不起高薪酬、股權的誘惑而快速流失。

第三,鼓勵創新,容忍失敗的企業文化。互聯網項目失敗率很高,互聯網巨頭們對于新項目的失敗容忍率也很高,但是傳統媒體在舊的體制下,忌憚于“國有資產流失”“重大決策失誤”等大帽子,而不敢鼓勵創新,自然就難以發展真正有前景的好項目。

第四,使用專業性的人才。互聯網、投資等都是高技術行業,從業者需要具備很高的專業化素質,而在傳統媒體的現有體制下,“官本位”文化盛行,誰官大誰的知識就多,不尊重知識,不尊重人才,這必然導致決策失誤。

當然,“體制外轉型”說起來容易而實踐起來卻需要打破現有的體制禁錮,但是傳統媒體能否有這樣的勇氣呢?endprint