特質應對方式與學習倦怠的關系:一般自我效能感的中介效應

徐 創 隋 紅

“倦怠”的研究始于20世紀70年代,那時的研究主要集中在職業領域[1]。隨著學習中倦怠現象逐漸被人們所認識,學習倦怠也有了明確的定義,即“學生對學習沒有興趣或缺乏動力卻又不得不為之時,就會感到厭煩,從而產生一種身心俱疲的心理狀態,并消極對待學習活動的狀態”[2]。學習倦怠的出現與很多因素都有關,主觀幸福感、人格因素、應對方式都可以有效的預測學習倦怠[3]。其中應對方式被認為是影響學習倦怠的一個重要因素。李曉軍等人的研究顯示,不同水平的應對方式在學習倦怠的各維度差異均顯著,表現出應對方式越積極、學習倦怠水平越低的共同趨勢[4-5]。

學習倦怠的研究仍處于單一關系研究的模式之中。應對方式是人格特征在應激反應中的映射[6],研究應對方式對學習倦怠的影響是直接的測量方法,反映的是學生學習倦怠的程度,具有個體屬性和跨時空的一致性[7],間接的方法是考察解釋風格[8],即學生內在的認知因素,因此,自我效能感可以說是影響個體行為和對重要結果形成預期的一個最遠端的因素,而特質應對方式會產生目標是可以直接達到的,是一個近端的因素,可以說特質應對方式更多地受自我效能感中介的影響。

大學期間專業知識和技能的掌握,對大學生走向社會,謀求生存尤為關鍵。如果出現學習倦怠,必然會嚴重地影響他們的學習質量和未來發展[9]。已有研究表明,大學生在一定程度上存在學習倦怠現象,盡管還沒有達到嚴重化的程度,但是形勢也不容樂觀[10]。本研究試圖從大學生的內在特質出發,探討近端因素特質應對方式、遠端因素自我效能感與學習倦怠三者之間的關系路徑。

1 對象與方法

1.1 對象 研究對象是大學生群體。在中國地質大學(武漢)隨機發放問卷359份,有效問卷344份(95.8%)。其中男生215人,女生129人;獨生子女122人,非獨生子女222人;農村學生223人,縣城(鎮)72人,大中城市49人;文科85人,理工科259人。

1.2 方法

1.2.1 特質應對方式問卷(TCSQ) 該問卷是自評問卷,由20條反映應對特點的項目組成,其中積極應對與消極應對各含10個條目,采用5級評分。積極應對與消極應對的克隆巴赫α系數分別為0.69和0.70,重測相關系數分別是0.75和0.65,顯示該特質應對方式問卷有合適的信、效度支持[7]。

1.2.2 一般自我效能感量表(GSES) 最早的德文版系由Ralf Schwarzer教授和他的同事于1981年編制完成。中文版的GSES最早由張建新和Schwarzer于1995年在香港的一年級大學生中使用。GSES共10個項目,采用李克特5點量表形式,至今中文版GSES已被證明具有良好的信度和效度。

1.2.3 大學生學習倦怠量表(連榕編) 該量表采用5級評分制,包括20個項目,分別為情緒低落8個題目、行為不當6個題目和成就感低6個題目。該量表3個分量表與總量表之間的相關為 0.914、0.799、0.704(P < 0.001),總體的克隆巴赫α系數為0.865,各維度的α系數:情緒低落0.812,行為不當0.704,成就感低0.731,證明該量表結構效度良好,內部一致性信度較高。

1.3 統計處理 將問卷分類篩選,剔除漏選錯選問卷和匆忙作答問卷,并將數據輸入到SPSS 17.0,運用單因素方差分析、回歸分析等方法對數據進行分析處理。

2 結果

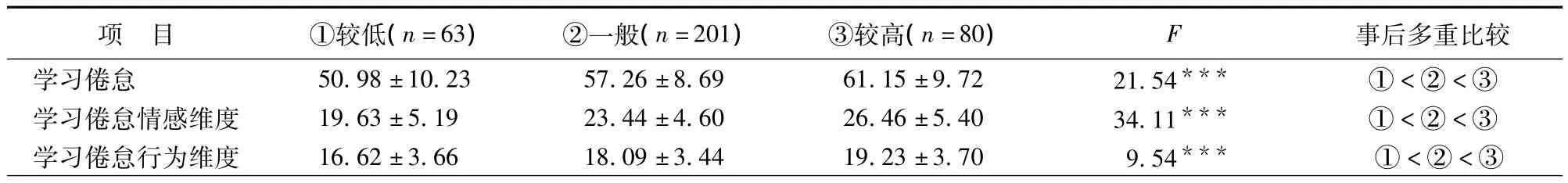

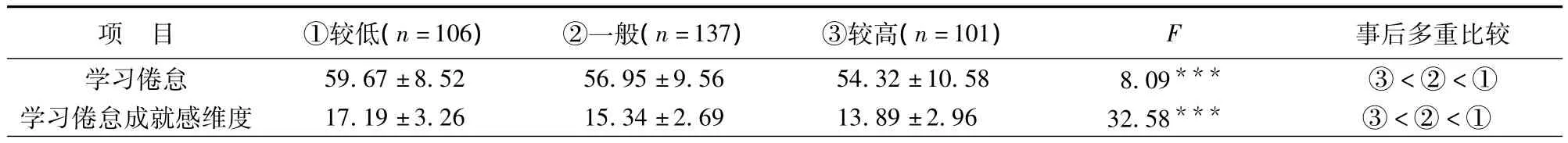

2.1 不同特質應對方式的大學生學習倦怠得分比較 將所有被試的消極特質應對方式和積極特質應對方式總分分別按升序排列,篩選前27%的被試為低分組(得分低于32分),后27%的被試為高分組(得分高于36分),中間56%的被試為中間組(得分為32~36分)。

在學習倦怠上,不同水平消極特質應對方式的大學生存在顯著差異,事后多重比較表明:消極特質應對方式水平越高,其學習倦怠水平也越高;同樣,在學習倦怠上,不同水平積極特質應對方式的大學生也存在顯著差異,但事后多重比較發現:積極特質應對方式水平越高的大學生,其學習倦怠水平越低,見表1,表2。

2.2 一般自我效能感的中介分析

表1 消極特質應對方式學習倦怠得分比較()

表1 消極特質應對方式學習倦怠得分比較()

項 目 ①較低(n=63) ②一般(n=201) ③較高(n=80) F 事后多重比較學習倦怠 50.98±10.23 57.26±8.69 61.15±9.72 21.54*** ① <② < ③學習倦怠情感維度 19.63±5.19 23.44±4.60 26.46±5.40 34.11*** ① <② < ③學習倦怠行為維度 16.62±3.66 18.09±3.44 19.23±3.70 9.54*** ① <② < ③

表2 積極特質應對方式學習倦怠得分比較()

表2 積極特質應對方式學習倦怠得分比較()

項 目 ①較低(n=106) ②一般(n=137) ③較高(n=101) F 事后多重比較學習倦怠 59.67±8.52 56.95±9.56 54.32±10.58 8.09*** ③ <② < ①學習倦怠成就感維度 17.19±3.26 15.34±2.69 13.89±2.96 32.58*** ③ <② < ①

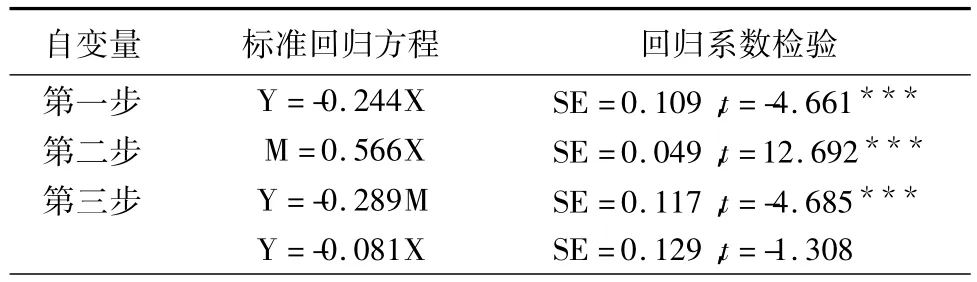

2.2.1 在積極特質應對方式對學習倦怠的預測中,一般自我效能感起完全中介作用 首先,采用一元線性回歸,把積極特質應對方式(X)作為自變量,一般自我效能感(M)、學習倦怠(Y)作為因變量進行回歸分析;然后采用二元回歸,讓一般自我效能感(M)作為自變量,與積極特質應對方式(X)同時進入回歸方程,觀察Beta值的變化,一般自我效能感(M)的中介效應分析結果(標準化解),見表3。

表3 大學生積極特質應對方式、一般自我效能感與學習倦怠的回歸分析()

表3 大學生積極特質應對方式、一般自我效能感與學習倦怠的回歸分析()

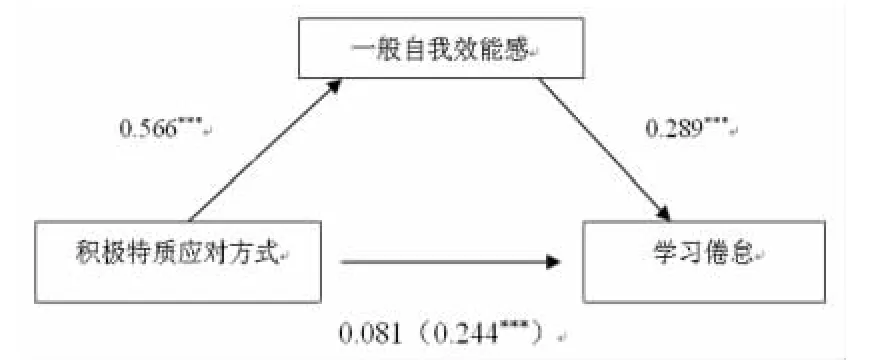

自變量 標準回歸方程 回歸系數檢驗第一步 Y=-0.244X SE=0.109,t=-4.661***第二步 M=0.566X SE=0.049,t=12.692***第三步 Y=-0.289M SE=0.117,t=-4.685***Y=-0.081X SE=0.129,t =-1.308

由于前面3個t檢驗都顯著,第4個t檢驗的結果不顯著,故可以判斷積極特質應對方式對學習倦怠的影響中,一般自我效能感起著完全中介的作用。中介效應占總效應的比例為 0.566*0.289/0.244=0.670。一般自我效能感的中介效應模型,見圖1。

圖1 一般自我效能感的中介模型

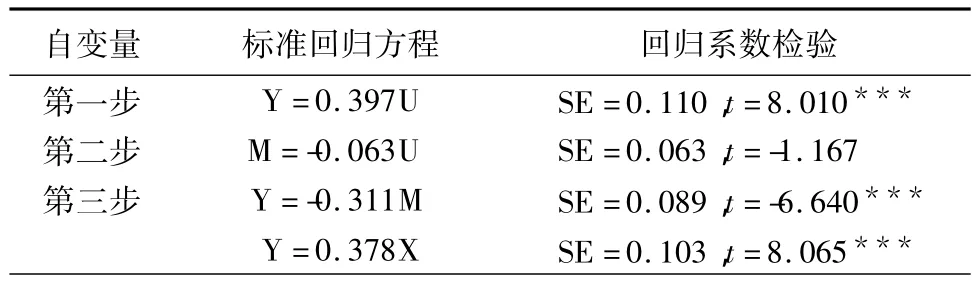

2.2.2 在消極特質應對方式對學習倦怠的預測中,一般自我效能感不起中介作用 首先,采用一元線性回歸,把消極特質應對方式(U)作為自變量,一般自我效能感(M)、學習倦怠(Y)作為因變量進行回歸分析;然后采用二元回歸,讓一般自我效能感(M)作為自變量,與消極特質應對方式(U)同時進入回歸方程,觀察Beta值的變化,見表4。

表4 大學生消極特質應對方式、一般自我效能感與學習倦怠的回歸分析()

表4 大學生消極特質應對方式、一般自我效能感與學習倦怠的回歸分析()

自變量 標準回歸方程 回歸系數檢驗第一步 Y=0.397U SE=0.110,t=8.010***第二步 M=-0.063U SE=0.063,t=-1.167第三步 Y=-0.311M SE=0.089,t=-6.640***Y=0.378X SE=0.103,t=8.065***

由于第二步檢驗結果不顯著(即M對U的回歸系數不顯著),故需要根據溫忠麟提出的中介效應檢驗程序,進行Sobel檢驗。進一步檢驗表明,一般自我效能感的中介效應不顯著。

3 討論

3.1 特質應對方式對學習倦怠的影響 本研究發現,不同水平消極特質應對方式學生的學習倦怠及其情緒、行為維度存在顯著差異。李曉軍等人也曾研究過師范生,發現應對方式是師范類大學生學習倦怠的重要影響因素,不同的應對方式對學習倦怠的不同維度產生影響[4]。可能因為消極特質應對方式的個體遇到問題,容易糾結其中,進而影響到其他事情,因此在學習中可能因為家長的期望、外界的壓力等造成情緒上的困擾。此外,消極特質應對方式的人遇到困難時,往往采用退縮、回避的方式,因此遇到學習困難時也會有類似行為方式。

積極特質應對方式的個體通常自身具有樂觀的品質,相信困難和挫折可以鍛煉人,傾向于采用積極的態度和方式去處理問題,從而能夠將消極的因素轉化為積極因素,因此在學習中也是這樣,積極特質應對方式的學生傾向于克服困難、解決問題,當任務完成、問題被成功解決之后,更加激勵自己,產生巨大的成就感。因此在學習倦怠及其成就感維度上,不同水平積極特質應對方式的學生存在著顯著差異。

3.2 一般自我效能感在特質應對方式與學習倦怠中的中介效應 本研究顯示,在積極特質應對方式對學習倦怠的預測中,一般自我效能感起完全中介作用;而在消極特質應對方式對學習倦怠的預測中,一般自我效能感不起中介作用。出現這種情況說明積極特質應對方式對學生學習倦怠的影響主要是通過影響一般自我效能感完成的,積極特質應對方式首先提升了學生的一般自我效能感水平,從而降低了學習倦怠的水平;而消極特質應對方式對學生學習倦怠的影響可能因消極應對造成的其他后果(如掛科、學習困難等),導致了學習倦怠的出現。

[1]尹子臣,尹貝,徐煥.大學生學習倦怠研究綜述[J].黑河學刊,2011,30(9):160-168

[2]楊濱妮,余思海,曾欣虹,等.大學生學習倦怠與主觀幸福感的關系探討[J].黑河學刊,2011,30(1):137-139

[3]姚彩琴,劉霽煒.大學生學習倦怠及其人格因素研究[J].北京教育,2011,32(4):72-74

[4]李曉軍,周宗奎,范翠英,等.師范類大學生學習倦怠與應對方式關系研究[J].教育研究與實驗,2011,30(3):93-96

[5]Anderson,Dinah G.Coping strategies and burnout among veteran child protection workers[J].Child Abuse and Neglect,2000,24(6):839-848

[6]郭英,周文靜.近年來國內外關于學習倦怠研究綜述[J].教育學術月刊,2008,25(10):17-20

[7]汪向東,王希林.心理衛生評定量表手冊[J].中國心理衛生雜,1999(增刊):120-122

[8]劉志軍.初中生樂觀主義與其學業成績的關系及中介效應分析[J].心理發展與教育,2007,23(3):73-78

[9]付立菲,張闊.大學生積極心理資本與學習倦怠狀況的關系[J].中國健康心理學雜志,2010,18(11):1356-1359

[10]楊麗嫻,連榕.當前大學生學習倦怠狀況及其與專業承諾關系的研究[D].福州:福建師范大學,2004