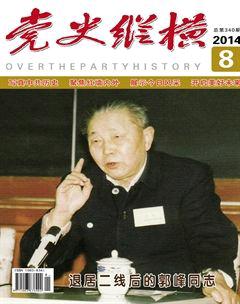

烏鎮偶訪王會悟紀念館

高峰

休假期間,到烏鎮旅游,流連在古鎮的青石路上,看民宅古屋,觀流水行船,盡享江南秀色,愜意得很。街橋倘佯間,突見“王會悟紀念館”匾額,心中一驚,這不是參與中共“一大”會務籌備的那位傳奇女子嗎?她是烏鎮人?

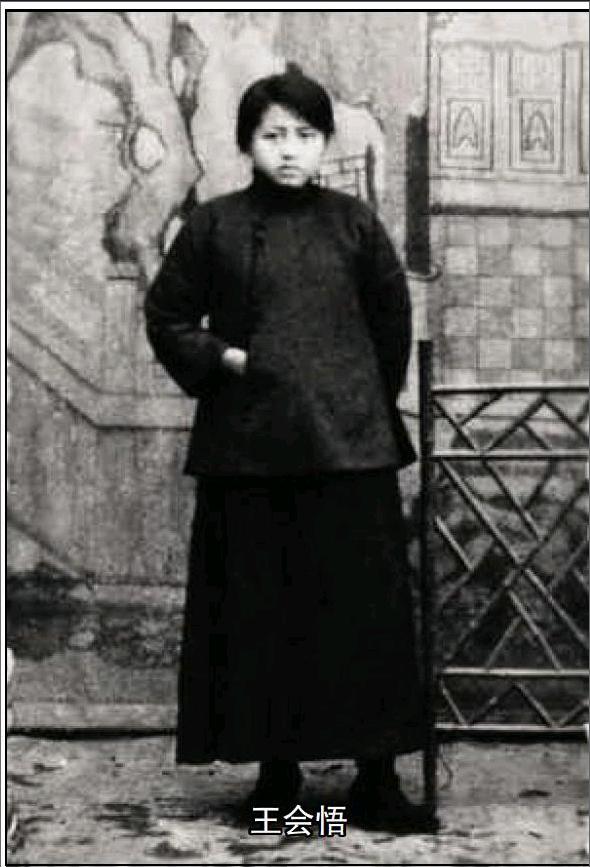

帶著疑問和好奇,我走進紀念館。答案再清楚不過了,這位被稱為“一大”幕后“會務總管”的王會悟就是烏鎮人。1898年7月8目,王會悟出生在這秀美水鄉。

紀念館坐落于烏鎮西柵的觀后街,原來是她的故居,后辟為紀念場所。這是一座極具晚清特色的院落,古色古香,門欄上方懸掛著“王會悟紀念館”六個隸書金字的匾額。走進館內,首先看到的是王會悟蠟像:身著灰白色老式大襟上衣,配著黑色短裙、乳白短襪及黑色布鞋,身旁是一艘象征著承載中國共產黨歷史的南湖紅船模型,腳下湖光蕩漾,荷花綻放。在館內展品中,王會悟親筆寫下的回憶文章《我為黨的“一大”安排會址》,是一份彌足珍貴的史料,在嘉興南湖上的那艘紅船展品,就是根據她的回憶復制的。

此前,對這位傳奇女性,我了解得不多,只知道她參與了“一大”的籌備工作。瀏覽展版,一段段歷史大背景中顯現的王會悟身影,使我對她有了一個清晰的認識。

她是一位典型的知識女性,出生于書香世家,父親是晚清秀才,家中開有私塾。父親王彥臣的文化啟蒙從她6歲開始,她的私塾同學中,就有大名鼎鼎的茅盾先生。1916年,王會悟考入湖州湘郡女校攻讀英語。期間,她閱讀了《新青年》、《東方雜志》等大量進步書刊,受到新文化運動的熏陶。她曾大膽地給新文化運動領袖人物陳獨秀、惲代英等人寫信,贊成思想文化革新。陳獨秀對這位思想解放的女學生非常贊賞,回信稱贊她“膽子大”,并鼓勵她要“多讀點書”。

1919年,新文化運動浪潮席卷中國大地,湖州的天地太窄小了,志向高遠的王會悟不愿囿于此地,毅然奔向了新思想薈萃、先進人物聚集的大上海。經上海學聯介紹,她被安排到上海女界聯合會做文秘工作。在這里,她遇到了終生伴侶——中國共產黨的主要創始人和早期領導人之一李達。1920年夏,留學日本的李達回到上海,與陳獨秀、李漢俊等組建上海共產主義小組。為活動方便,他寄居在陳獨秀家的亭子間,參與《新青年》的編輯工作,并主編《共產黨》月刊。上海共產主義小組成立后,籌組了社會主義青年團,王會悟是第一批團員。她與李達都借住在陳獨秀家里,平時經常幫李達謄抄文稿,由衷崇敬其堅定的信仰與淵博的學識。李達則經常向她講述推翻封建制度、爭取婦女解放以及組織共產黨的道理,并贊賞她對新思想的追求。兩人由相識而相知、相愛,成為志同道合的伴侶。在上海陳獨秀家的客廳,他們舉行了簡單的婚禮。陳獨秀的夫人高君曼是操辦人,新文化運動的主將之一、著名文學家茅盾和其弟沈澤民以及幾名友人,見證了他們的結合。

1921年6月初,共產國際代表馬林和共產國際遠東書記處代表尼克爾斯基先后到達上海,并與上海的共產黨早期組織成員李達、李漢俊建立了聯系。他們一致認為應盡快召開全國代表大會,正式成立中國共產黨。李達、李漢俊同當時在廣州的陳獨秀、在北京的李大釗通過書信商議,決定在上海召開中國共產黨第一次全國代表大會。隨即,他們寫信通知北京、武漢、長沙、濟南、廣州和旅日的黨組織,各派兩名代表到上海出席會議。7月下旬,除旅法小組因路途遙遠未能派代表外,其他各地代表共11人陸續抵達上海,他們是:武漢的董必武、陳潭秋,長沙的毛澤東、何叔衡,濟南的王盡美、鄧恩銘,北京的張國燾、劉仁靜,廣州的陳公博,旅日的周佛海,還有由陳獨秀指定的代表包惠僧。這11人和上海的李達、李漢俊共13人代表著全國50多名黨員參加了中共“一大”。共產國際代表馬林和尼克爾斯基也出席了大會。王會晤雖然不是代表,但參加了大會籌備工作,負責代表們的食宿、開會地點安排等后勤事務。當時,參加會議的外地代表,統一安排住在以北京大學暑假旅行團名義臨時租借的私立博文女校內。

為了安排好食宿和開會地點,王會悟費盡了心思。首先是開會地點。她找了好幾個地方,都不太理想。開這樣重要的會議,選在旅館和其它比較公開的場合顯然是不合適的。她在和李達商量時,突然想到了上海代表李漢俊的住處——位于上海法租界望志路106號(今興業路76號)一處上海最具特色的石庫門建筑。這處寓所的主人是李漢俊的哥哥李書城,他是同盟會元老,曾任武昌首義戰時總司令部參謀長,參加過“討袁”、“護法”運動,身份顯赫。選擇此處開會,官府、軍警是不敢貿然打擾的。李達在征得李漢俊同意后,采納了王會悟的建議。中共“一大”的會址就這樣確定了。

“一大”代表住宿問題也同樣費了一番思量。找一幢獨立的,又與李漢俊住處比較近的地方是最佳選擇。王會晤自然想到了她十分熟悉的博文女校。原因有兩個:一是博文女校校長黃紹蘭參加過辛亥革命,曾在上海組建女子軍事團并任團長,后來定居上海,與黃興夫人徐宗漢等創辦博文女校,徐宗漢為董事長。王會悟與黃紹蘭因徐宗漢的關系熟識,又志同道合,借用女校不是問題。于是,王會晤登門琿訪了黃紹蘭,以北京大學教師暑期旅行團來上海為借口租借校舍。當時,博文女校正放暑假,房子空著,黃紹蘭爽快地答應了。二是博文女校距離李漢俊住處很近,代表開會來回非常方便。中共“一大”召開期間,除上海代表李達、李漢俊和廣州代表陳公博外,其余代表均借住在這里。

1921年7月23日,代表們走進興業路76號這處并不起眼的建筑。他們懷揣著改天換地的革命理想,代表著全國53名黨員,圍著一張長方型餐桌,開始了一次具有劃時代意義的會議。

會議召開時,寓所內,代表們熱情高漲地籌劃著中國革命的藍圖;會場外,王會悟沉著機警地在樓下后門門口處望風。《中國共產黨歷史》第一卷對中共“一大”有詳細的記載:會議的第一天,共產國際代表馬林首先致詞,對中國共產黨成立表示祝賀,同時介紹了共產國際的概況,并建議把會議的進程及時報告給共產國際遠東書記處。隨后,代表們具體商討了大會的任務和議程。7月24日,各地代表向大會報告本地區黨、團組織的情況。7月25日、26日休會兩天,由張國燾、李達、董必武起草供會議討論的黨綱和今后實際工作計劃。7月27目、28日和29目,連續3天舉行3次會議,對黨的綱領和決議作了較為詳盡的討論。7月30日晚8點多鐘,代表們剛在那張大餐桌四周坐定,馬林正準備講話,這時,從虛掩著的后門忽然進來一個面孔陌生、穿灰布長衫的中年男子。他朝屋里環視了一周后,以找錯地方為由匆匆告退。具有長期革命斗爭經驗的馬林當即察覺此人是偵探,建議會議停止,大家迅速離開,只留下了李漢俊和陳公博。陳公博在當年寫下的那篇《十日旅行中的春申浦》中,記述了代表們走后的情景:

……馬上便來了一個法國總巡,兩個法國偵探,兩個中國偵探,一個法兵,三個翻譯,那個法兵更是全副武裝,兩個中國偵探,也是睜眉怒目,要馬上拿人的樣子。那個總巡先問我們,為什么開會?我們答他不是開會,只是尋常的敘談。他更問我們那兩個教授是哪一國人?我答他說是英國人。那個總巡很是狐疑,即下命令,嚴密搜檢,于是翻箱搜篋,結果沒有抓到把柄,只好悻悻的走了。

在這種情況下,會議已無法在此繼續舉行了,必須另選地點。當時,代表們提出了幾個意見,都不是特別合適。最后,王會悟提議說:“離我們桐鄉不遠的嘉興有個南湖,那個地方不像杭州那樣惹人注目,且風景秀麗,我們可以租一只畫舫,扮作逛西湖途經嘉興的游客。”與會者采納了她的建議,而王會悟就作為具體安排事務的工作人員,成為南湖游船上中共“一大”會議召開時唯一一位非代表成員。

為了確保會議安全進行,王會悟與董必武、陳潭秋、何叔衡乘頭班車先行到嘉興做了周到細致的安排。隨后,其他“一大”代表乘早班火車前往嘉興,暫住在了鴛湖旅社。王會悟又托旅社代雇了一艘中等畫舫,還特意準備了一副麻將牌,并約定,她一敲艙板,他們就得打麻將。隨后,代表們在她帶領下,坐擺渡船到湖心島,再由小拖梢船接到預先雇好的游船。11點左右,“一大”南湖會議正式開始。代表們在艙中開會和吃飯時,王會悟始終坐在船頭放哨,見有其它游船靠近或出現巡邏艇時,就亨起嘉興小調,再用紙扇柄敲敲船板。代表們接到信號便把麻將搓得劈里啪啦地響,有人還“七條”、“八萬”地喊著。下午6點多鐘,會議完成了全部議程勝利閉幕,莊嚴宣告中國共產黨成立。會議結束后,代表們先后悄悄離船,連夜分散離開嘉興。從此,他們把革命的火種帶到神州各地,中國的歷史從此寫出全新的篇章。

其實不止“一大”,1922年在上海召開的“二大”,王會悟也是重要的會務參與者。那時,她和李達住在成都路輔德里625號(今靜安區老成都北路7弄30號),這里既是他們的寓所,也是中共第一個出版社一人民出版社社址。“二大”的會場就設在他們家里,王會悟再次承擔起會務服務和站崗放哨的重要使命。她的兒子李心天曾回憶說:“中共第二次代表大會于1922年在上海召開,會議的第一天就是在我父母親上海的家里召開的。母親抱著剛出生的姐姐在門口放哨,做警衛工作。”

“一大”會議結束后,陳獨秀和李達感到,工人運動的發展迫切需要培養一批婦女干部,所以決定出版一個刊物,定名為《婦女聲》。該刊1921年12月13日創刊,為半月刊,由上海中華女界聯合會主辦。李達任主編,陳獨秀、沈澤民、沈雁冰、邵力子等為該刊撰稿。這個刊物“專以宣傳被壓迫階級的解放,促醒女子加入勞動運動為主旨”。大量報道國內外婦女運動的情況和國內各地女工的罷工斗爭,著重討論有關婦女解放的問題,在提高婦女覺悟和推動婦女解放運動方面起到了重要作用。王會悟是該刊物的主要編審人員,她除了負責組稿、審稿外,還經常親自撰寫稿件,先后在該刊發表了《中國婦女運動新動向》、《湖南女工之覺悟》等文章。《婦女聲》雖因種種原因只出了10期,但作為第一本婦女刊物,它在傳播世界各國婦女運動的最新消息、介紹婦女運動的先進經驗等方面發揮了重要作用。與此同時,王會悟還參與創辦了上海平民女校,它是中國共產黨創辦的第一所培養婦女干部的學校。在黨的領導下,平民學校的學生們積極參加社會活動和工人運動。1922年底,由于經費拮據等原因,平民學校停辦。

此后,王會悟隨李達應毛澤東之邀赴長沙。當時,王會悟帶著出世才幾個月的大女兒李心田,在清水塘毛澤東和楊開慧夫婦的住所暫住。毛澤東聽李維漢介紹,王會悟的英文很好,就建議她到自修大學補習學校教英文。

上世紀20年代中后期,王會悟與李達回到上海,李達到商務印書館做文字翻譯工作。大革命失敗后,他們先是隱蔽在上海,后遷居北平,王會悟化名王嘯鷗,組建筆耕堂書店,參與出版了許多馬克思主義著作。1931年,李達到暨南大學任教,講授馬克思主義哲學和政治經濟學,受到青年學生們的歡迎。紅軍長征到達陜北后,李達曾想到延安去,為黨做些工作。他在重慶找到組織部長博古,但沒得到同意。此后,李達先后在北平大學、中山大學任教,王會悟均伴隨同行。由于李達堅持講授辯證唯物主義和歷史唯物主義,引起國民黨當局的不滿,唯恐其搞“赤化”。國民政府教育部長朱家驊下令解除李達的教授職務,并通令全國各高等學府均不準聘用李達。在這種情況下,李達不得不回到湖南老家隱居。1937年5月李達的名著《社會學大綱》出版后,王會悟通過關系將書送至延安,毛澤東十分高興地閱讀了10遍,作了詳細的眉批,并向延安哲學研究會和抗日軍政大學推薦,指出這是中國人自己寫的第一部馬列主義的哲學教科書。在當時的情況下,有一本這樣的書是十分難得的。這本書里,也凝聚著王會悟不少心血,所以毛澤東在寫給李達的信中熱情地稱贊他們夫婦:“你們是真正的人。”

1945年毛澤東去重慶談判時,重慶婦女界開會歡迎毛澤東。當時,王會悟和二女兒李心怡正好在重慶參加進步活動,因此也參加了歡迎大會。會議中間,毛澤東得知王會悟在渝,連忙說:“請她不要走,留在這里。”散會后,王會悟被請到毛澤東住處。她緊緊握住毛澤東厚實溫暖的手,激動不已。她提醒毛澤東不要上蔣介石的當,毛澤東笑著說:“會悟還是老樣子,說話直來直去,請放心吧!”毛澤東還親切地詢問了李達夫婦的工作和生活情況。王會悟和二女兒在重慶期間,周恩來和鄧穎超對她們母女也非常關心。周恩來曾派工作人員將從延安帶來的小米和紅棗送給她們。1946年春節,周恩來還派人接她們母女到紅巖新華日報社一起吃年飯。節后,由于身體原因,王會悟自重慶回到闊別多年的故鄉養病。

1949年夏,毛澤東邀請“我公司發起人之一”李達到北平共商開國大計,并對李達說:“解放啦,快把會他們接來吧。”王會悟于是得以與丈夫團聚。新中國成立后,毛澤東想將李達留在北京任職,但李達因為喜歡教學研究而婉言謝絕。1950年2月,李達任湖南大學校長,后調任武漢大學校長,并兼中國哲學會會長;王會悟則在中央人民政府法制委員會工作。

1958年底,中央批準浙江嘉興縣籌建“南湖革命紀念館”,籌建者帶著模型船前往北京找到王會悟。王會悟回憶描述了當年那條畫舫的大概長度、船面布局、開會艙房里的陳設及裝飾,乃至桌椅的顏色等。籌建者用心記錄,回去后重新設計制作,然后再送北京審定。董必武答復:“就是這種船。”于是據以放大仿制。1959年7月1日,紅船如愿制造成功,國慶10周年時正式對外展出,南湖紅船從此聲名遠播,至今已在南湖碧波上停泊了50多個春秋。

1993年10月20日,一代傳奇女杰王會悟走完了她96年的人生歷程。

走出紀念館,街上到處是面帶喜悅的游客,我再次融入其間。但此刻,我的思緒并沒有從偶訪紀念館中跳出。我在想,王會悟的一生,歷盡坎坷,閱盡滄桑。她是個小人物,卻又是一個大人物。在特殊的年代、特殊的時刻,為中國共產黨的創建和中國婦女解放事業做出了特殊的貢獻。今天,我們悠然地走在祖國美麗的山水之間,盡享幸福時光,這一切,不都是像王會悟一樣的先輩們用生命所追求所換取的嗎?我們應該永遠地銘記們!