前后置生物活性炭工藝對有機物的去除效果比較

何小清

(上海市自來水市南有限公司,上海 200245)

黃浦江水源水受到了較嚴重的有機物污染[1],包括溶解性有機物增多、氨氮濃度高、水體異味、藻類繁殖過度等問題。在自來水處理過程中,有機污染物是最主要處理對象之一。隨著溫度和季節環境及微生物生活特征等條件的改變,原水水質和各處理單元處理效果都會有一定的變化,這些變化可能對工藝選擇或參數設置產生影響,對提高自來水處理效果和效率都有著重要的意義。

前置炭濾池相對于后置炭濾池而言,一方面可以有效避免炭濾池初濾水的排放,節約水資源;另一方面可以利用后置的V型濾池加強對生物活性炭工藝段微生物泄漏可能性的預防。但是缺點也比較明顯,就是前置炭濾池起到部分砂濾池的功能,但更加容易堵塞,會增加沖洗頻率。一方面會加速活性炭的損耗;另一方面不利于生物膜的生長,有機物的去除效果可能會差一點。而后置炭濾池由于其相對較長的沖洗周期和前面的V型濾池起到了部分生物濾池的功能,這樣可能會使有機物的去除效果好一點。在此基礎上,針對水廠現有的兩種不同工藝,通過研究各工藝單元出水中的有機物變化情況,可以對兩種工藝的有機物處理效果進行對比,得出兩種工藝在處理效果上的區別。

1 研究內容和方法

1.1 水廠現有工藝

本次研究針對兩種不同的飲用水組合處理工藝,是水廠三期的前置生物活性炭工藝和水廠四期的后置生物活性炭工藝,它們共用一個原水。其中三期為40萬t/d,四期為30萬t/d,運行條件和各輔料加注濃度基本相同。臭氧-生物活性炭聯用工藝中生物活性炭濾池與V型砂濾池的位置關系決定了前置生物活性炭與后置生物活性炭工藝的差別。

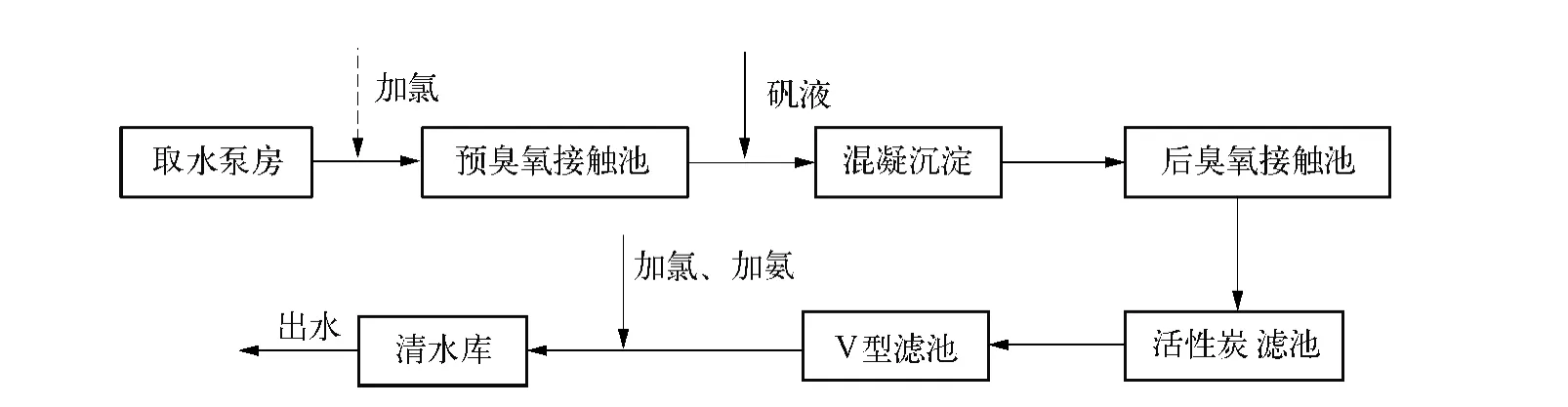

三期為前置生物活性炭工藝,如圖1所示。

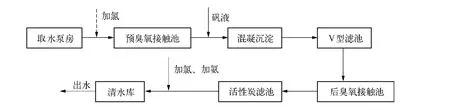

四期為后置生物活性炭工藝,如圖2所示。

圖1 前置生物活性炭工藝圖Fig.1 Fow Chart of Pre-BAC Process

圖2 后置生物活性炭工藝圖Fig.2 Flow Chart of Post-BAC Process

1.2 取樣點與取樣量

取樣共三次,每次共有13個水樣取樣點,分別為原水取水口、預臭氧出水(三期、四期)、沉淀池出水(三期、四期)、砂濾池出水(三期、四期)、后臭氧出水(三期、四期)、炭濾池出水(三期、四期)、出廠水(三期、四期)。水樣均使用2.5 L聚乙烯塑料桶取回。

三次取樣分別于2012年12月5日(冬季),2013年3月22日(春季),2013年5月10日(夏季)進行。

1.3 測定項目和方法

1.3.1 總有機碳(TOC)的測定方法

TOC反映了水中存在的溶解性和懸浮性有機碳的碳含量,是水樣中有機物總量的綜合指標,常被用來評價水體中有機物污染的程度。

TOC的測定參考國家標準《生活飲用水標準檢測方法》(GB 5750.7—2006)中的儀器分析法。使用島津產(TOC-L CPN CN200)TOC測定儀,檢測器為非色散紅外檢測器。

1.3.2 UV254的測定方法

UV254是20世紀70年代提出的評價水中有機污染物的指標,其原理是水中較多有機物在200~400 nm區有吸收光譜,測定水樣的紫外吸光度可以表示水樣中的有機物含量,目前使用較多的是測定水樣在254 nm處的吸光度,即UV254。

有研究[2]表明UV254與CODMn有較好的相關性,可將UV254作為有機物替代參數使用。本研究中測定UV254使用的是上海棱光的S52型紫外分光光度計,測定過濾后的水樣在254 nm處的吸光度,即作為UV254數值。

2 TOC的去除效果

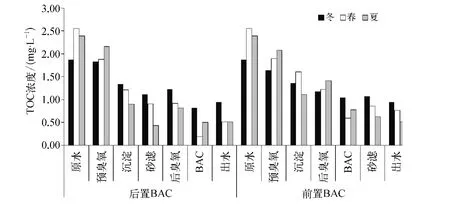

圖3 不同季節前置BAC和后置BAC各工藝段出水TOC濃度變化情況Fig.3 Changes of TOC in Different Seasons of Pre-BAC and Post-BAC Processes

不同季節前置BAC和后置BAC各工藝段出水TOC變化情況如圖3所示。春、夏季進廠原水中TOC濃度高于冬季,這與方華等[3]的研究結果(冬季為5.64mg/L,春季為6.96mg/L,夏季為7.29mg/L)基本相同。不管是前置還是后置炭濾池,各工藝段出水TOC濃度隨處理過程基本呈逐步下降,總去除率逐步上升。

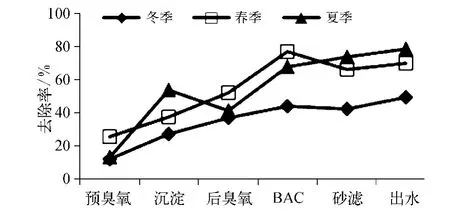

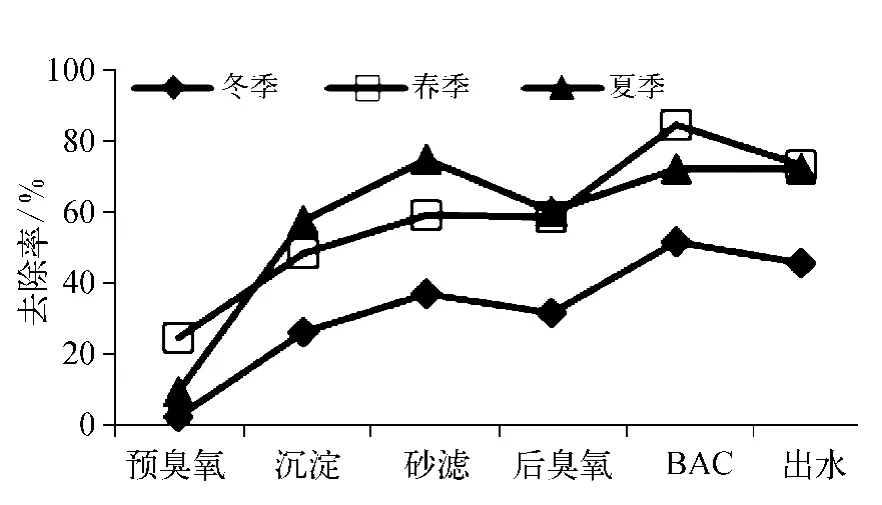

分別考察各工藝段的去除率如圖4、圖5所示。冬季時兩種工藝對TOC的總去除率十分接近,為50%左右。春季和夏季時后置BAC工藝的總去除率稍高于前置BAC工藝,后置BAC工藝平均可以達到79%,前置BAC工藝平均為74%。夏季時兩種工藝對TOC的總去除率十分接近,冬季和春季時后置BAC工藝的總去除率稍高于前置BAC工藝。

圖4 前置BAC工藝TOC去除率變化情況Fig.4 Changes of TOC Removal of Pre-BAC

圖5 后置BAC工藝TOC去除率變化情況Fig.5 Changes of TOC Removal of Post-BAC

由圖4、圖5可知沉淀工藝段和BAC工藝段對TOC的去除率貢獻明顯。而后臭氧工藝對TOC的去除能力較差或基本沒有。后臭氧工藝段TOC濃度的變化則顯示,在兩種工藝中后臭氧步驟本身并沒有很好的有機物去除效果,但提高了有機污染物的可生化性和可吸附性,從而提高了BAC工段的處理效果。BAC工段后其他工序的出水TOC相比BAC工段出水,在不同季節會有升高、持平或降低,可能是由于BAC工藝段出水TOC含量已經很低,因此去除效果并不明顯,且因為TOC濃度已經很低,也存在數值發生微小波動的可能。韓力超等[4-8]針對高密度沉淀池—臭氧接觸池—上向流生物活性炭濾池—V型砂濾池組合工藝進行了連續性的監測研究,其中碳濾池出水和砂濾池出水TOC數值均相差不大,在連續性監測數據中也存在少量砂濾池出水略高于碳濾池的現象。具體原因和規律還需進一步研究調查。

3 UV254的去除效果

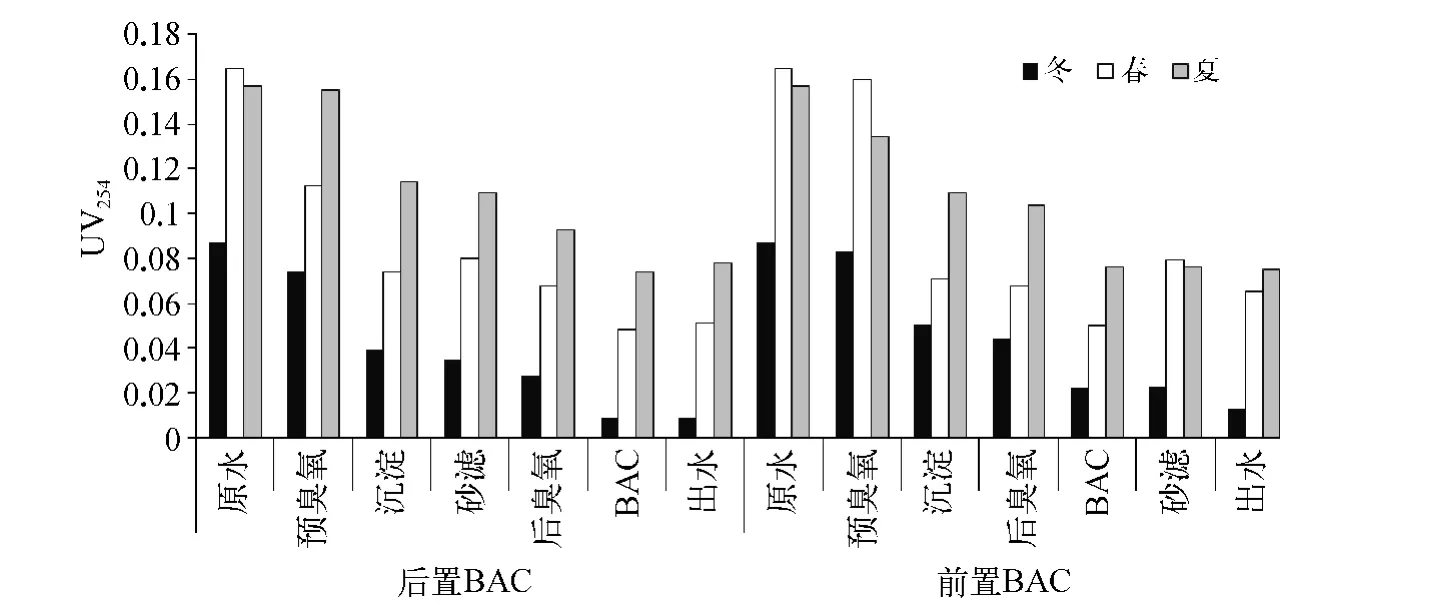

前置和后置BAC工藝各季節各工藝段出水UV254變化情況如圖6所示。冬季進廠原水中UV254數值較春、夏季更低,為春、夏季水平的50% ~55%。在前置和后置BAC工藝路線中,各工段的UV254數值基本都呈逐步下降趨勢,總去除率則逐步上升。

圖6 不同季節前置BAC和后置BAC各工藝段出水UV254濃度變化情況Fig.6 Changes of UV254in Different Seasons of Pre-BAC and Post-BAC Processes

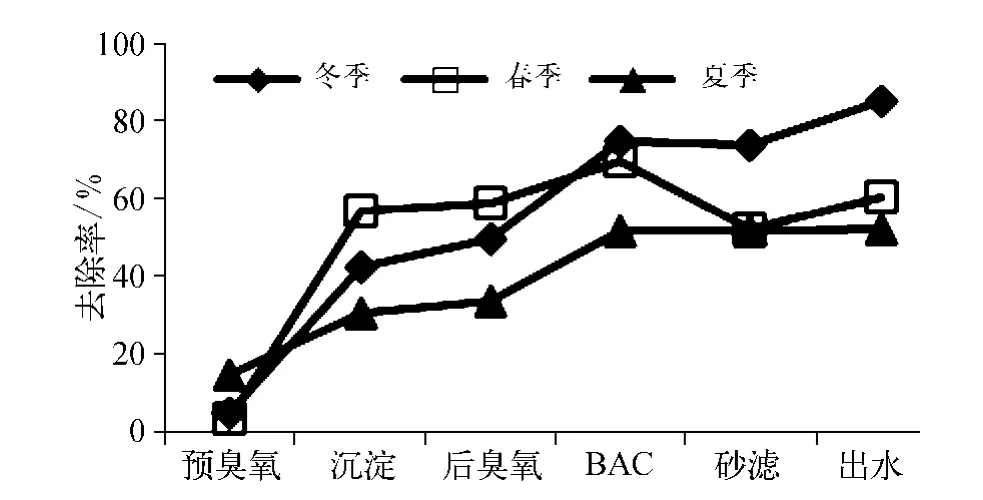

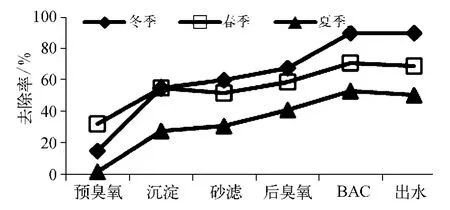

去除率變化情況如圖7、圖8所示。前置BAC工藝中,冬季UV254總去除率最高可達到85.06%,春季可達到60.61%,夏季可達到52.23%。后置BAC工藝中UV254總去除率也是冬季最高,可達到89.67%,春季可達到 69.09%,夏季可達到50.32%。

圖7 前置BAC工藝UV254去除率變化情況Fig.7 Changes of UV254Removal of Pre-BAC

圖8 后置BAC工藝UV254去除率變化情況Fig.8 Changes of UV254Removal of Post-BAC

分別考察各工段的去除率,對UV254去除率貢獻較高的工段為沉淀和BAC工段,而后臭氧工段對UV254處理效果不佳,這與TOC指標中呈現的規律相同。從UV254的測定原理考慮,當有機物被徹底氧化(成為二氧化碳和水)除去或被氧化成飽和態之后即不再有紫外吸收,而本工藝中兩次臭氧投加步驟均沒有很理想的UV254去除效果,臭氧活性炭工藝中臭氧投加的目的并不是為了去除有機物,預臭氧主要是為了增強混凝效果,而后臭氧則提高了有機污染物的可生化性和可吸附性,從而都提高了后續的沉淀和BAC工段的處理效果。BAC工段后的其他工序的出水UV254相比BAC工段出水,在不同季節會有升高、持平或降低,可能其情況和TOC類似。

4 綜合去除效果的比較

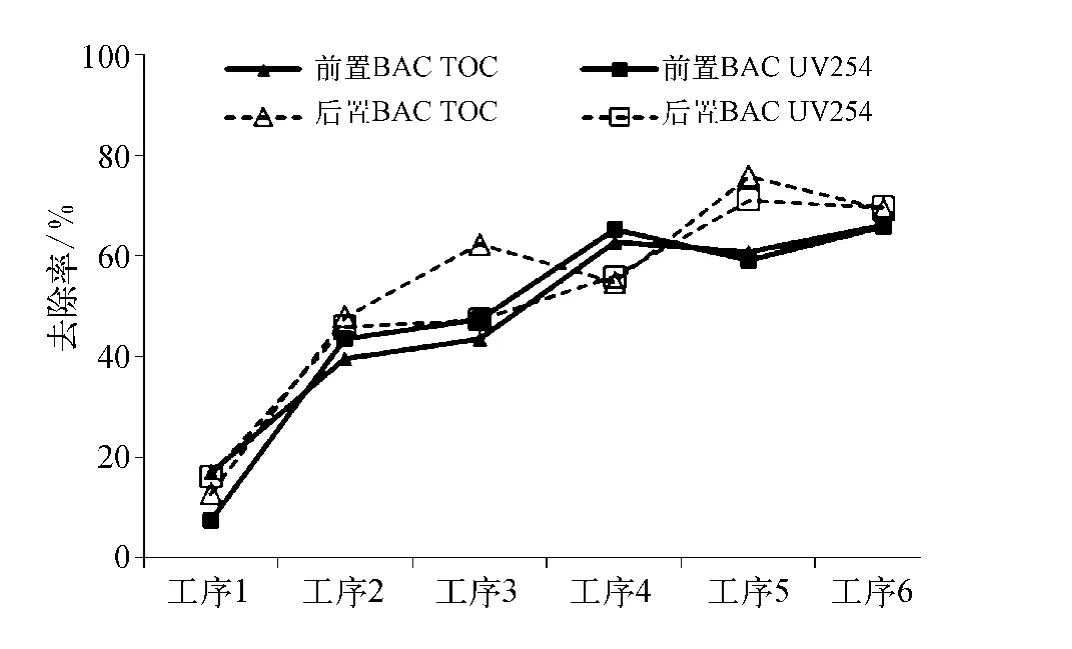

平均各季節數據,前置BAC出水TOC平均為1.53mg/L,較原水下降0.74mg/L。后置BAC出水TOC平均為1.62mg/L,較原水下降0.66mg/L。前置BAC出水UV254各季節平均下降0.085,后置BAC出水UV254各季節平均下降0.090。將不同季節的TOC和UV254去除率數據計算平均值,按前置與后置均視為6個處理工序進行比較分析可知,在多數工段由TOC表征的有機物綜合去除情況與由UV254表征的有機物綜合去除情況是基本重合的。對比前置工藝和后置工藝,由于工段順序不同,按工段排序時其去除過程規律有所不同,但在相同工藝段(工序1和工序2均為預臭氧和沉淀)的去除率十分接近,在沉淀工段出水(工序2)時兩工藝UV254和TOC去除率均達到50%左右。其后兩工藝同樣表現出在BAC工段后有機物綜合指標去除率顯著的特征。兩工藝最終的總去除率比較接近。

圖9 有機物綜合指標各季節平均變化情況Fig.9 Average Changes of Organic Matters in Different Seasons

5 結論

(1)有機物污染物在兩套工藝中隨處理流程的變化特性基本相同。以TOC和UV254表示的有機物總量在兩套工藝中均為隨處理過程下降的變化趨勢,即有機物總量隨處理過程逐漸減少。

(2)兩種工藝均體現出TOC冬季總去除率低于春、夏季的特征。而對TOC的去除效果相差不大,后置BAC工藝稍強于前置BAC工藝。

(3)兩種工藝對UV254的去除效果也相差不大,后置BAC工藝稍強于前置BAC工藝,且均體現出夏季總去除率低于冬、春季的特征。與TOC不同的是兩指標所代表的有機物是有所區別的,TOC是有機物總量的指標,而UV254反映的是腐殖質類大分子有機物以及含 ==C C雙鍵和==C O雙鍵的芳香族化合物。從數據看,冬季UV254所特指有機物的去除率更高,可能與各季節炭濾池生物的種類不同有關,具體原因還需進一步調查研究。

(4)前置BAC和后置BAC工藝的出水TOC平均去除率分別為66.1%和69.3%,UV254去除率分別為66.0%和69.7%,可見后置BAC工藝去除效果略優于前置BAC工藝,后置生物活性炭工藝對有機物處理效果上略有優勢,但兩套工藝的差距并不明顯。

[1]戴軍升,劉鳴,錢瑾.黃浦江水中揮發性有機化合物污染現狀[J].環境與職業醫學,2005,22(6):502-505.

[2]金偉,范瑾初.紫外吸光值(UV254)作為有機物替代參數的探討[J].工業水處理,1997,17(6):32-34,45.

[3]方華,呂錫武,朱曉超,等.黃浦江原水中有機物組成與特性[J].東南大學學報(自然科學版),2007,37(12):495-499.

[4]韓力超.臭氧—活性炭—后置砂濾工藝處理引黃水庫水生產性運行研究[D].濟南:山東建筑大學,2013.

[5]郭鋒,王瀟,肖強,等.臭氧-生物活性炭技術在水處理中的應用與研究[J].工業水處理,2011,31(3):19-23.

[6]黎雷,高乃云,張可佳,等.飲用水臭氧生物活性炭凈化效果與傳統工藝比較[J].同濟大學學報(自然科學版),2010,38(9):1309-1318.

[7]許保玖.給水處理理論[M].北京:中國建筑工業出版社,2000.

[8]王占生,劉文君,微污染水源飲用水處理[M].北京:中國建筑工業出版社,1999.