現代居住區環境設計的反思——以合肥地區為例

程 勤 (華僑大學建筑學院,福建 廈門 341021)

1 概 述

隨著人們生活水平的提高,住宅建設的發展,生活的快節奏,生態環境的惡化,人們對住房的要求不再簡簡單單一個舒適的、寬敞的室內空間,也更向往一個放松身心、陶冶情操、便于交流、利于健康的居住區外部環境。但過分追求視覺效果而忽視功能性,忽略居住區環境作為居民相互交往空間這一重要功能,不利于鄰里交往和人們的相互溝通,即不利于融洽的鄰里關系的建立,結果是居住區不適宜居住。

在信息快速發展的今天,人們往往足不出戶,就可以辦好大部分事情,鄰里之間的交往機會減少。人們的孤獨感和相互間的漠視與日俱增。人際交往顯得更加重要和迫切。人們普遍認為居住區環境是人與自然交流的地方,但我們不難發現,人們來到戶外,不僅想與自然對話,更渴望與社會接觸,與人交流。人們通過觀察世界,參與游戲活動得以與人交流,減少矛盾和隔闔,促進良好的鄰里關系的建立。

“和諧的城市需建立在和諧的社區之上”,而一個可以很好提供人們交流、發展,有利于居民交往,放松身心的居住環境設計,無疑是建立和諧的鄰里關系的重要手段。

設計師不僅要考慮社區自然環境,還需要研究居住人群在社區內的生活習慣與行為規律,保證環境設計的功能化,把居住環境的觀賞性和適用性很好的結合起來,“務實避虛”,這樣才能為社區人文環境提供交流、發展的空間。

本文就合肥市小區居住區環境的設計進行調研,強調以人為本的人文主義回歸和對人性空間的重視,討論從具體的生活體驗和人類對環境的實際感受出發,以宜人的尺度構筑空間,強調場地精神的表達,促進鄰里生活和鄰里交往,走向和諧的鄰里關系。

2 居住區環境對和諧鄰里關系的促進關系

圖1 傳統小區域新建小區的

圖2 如同城市廣場的小區廣場

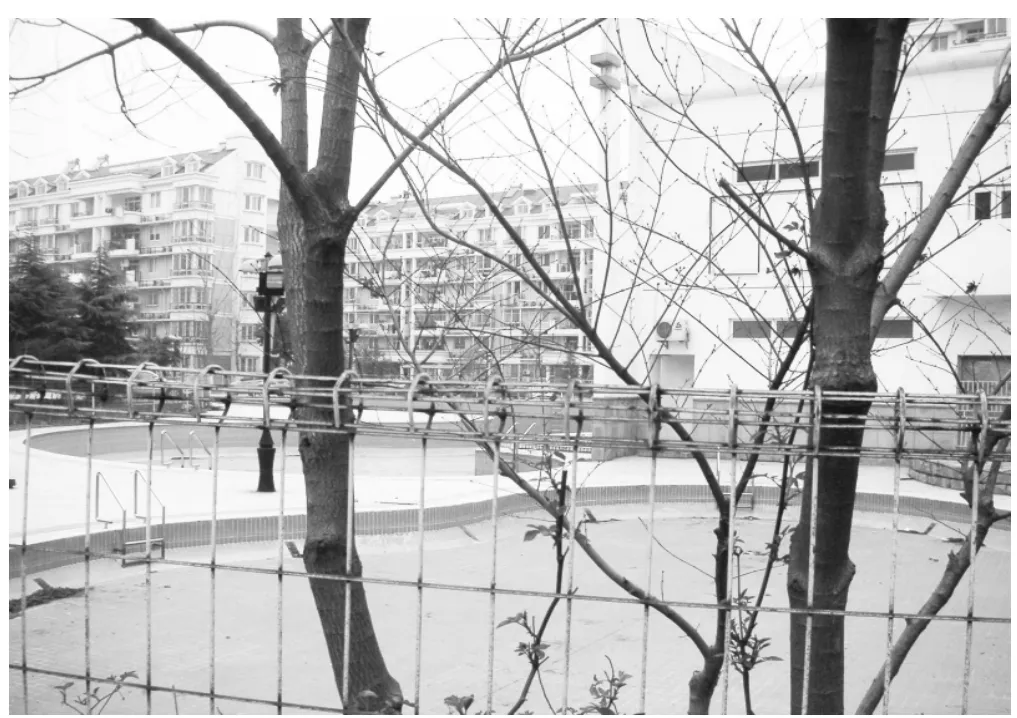

圖3 廢置無用的游泳池

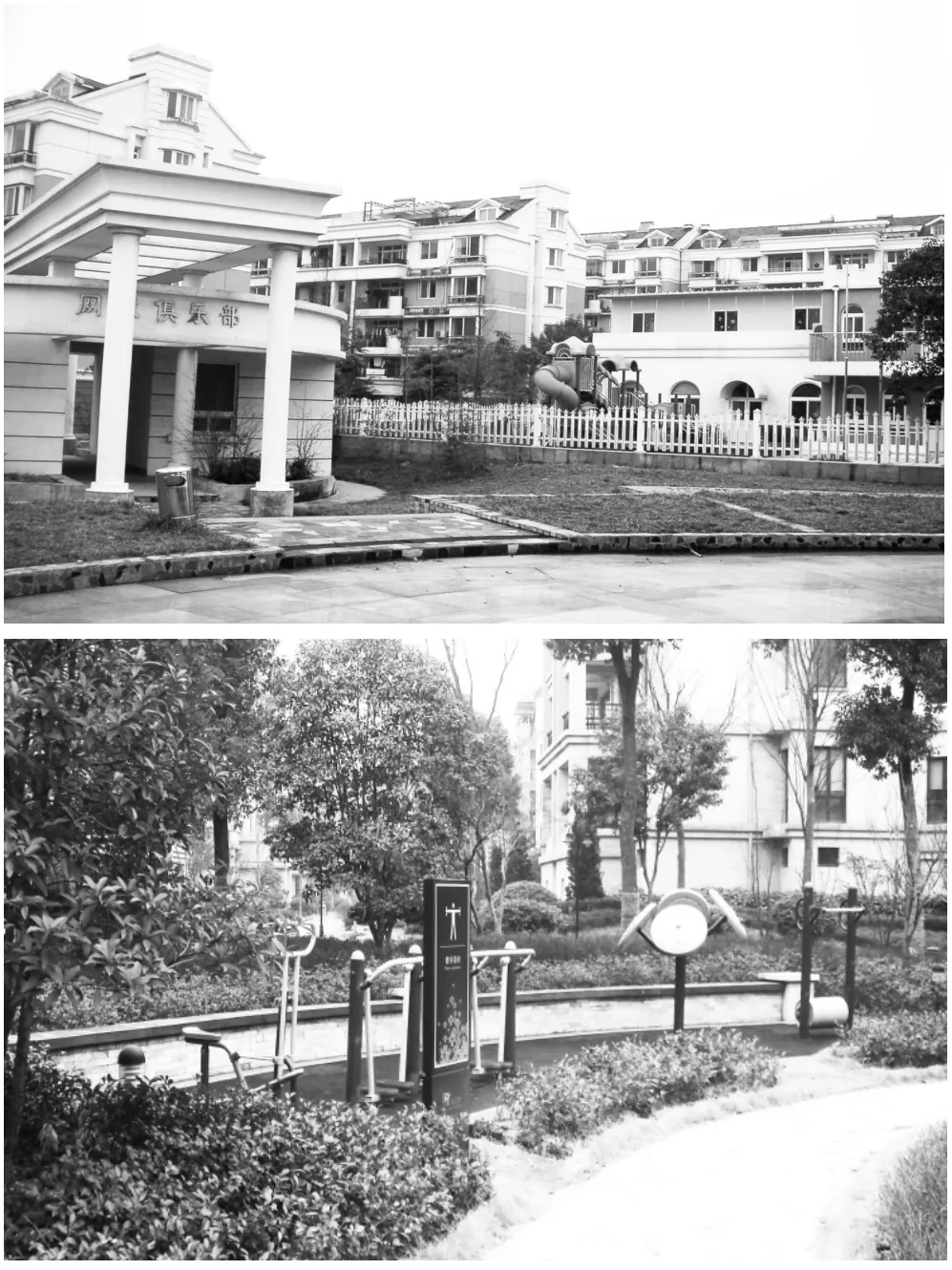

圖4 居住小區環境設施

1.1 和諧的鄰里關系建立的重要性

“鄰里關系是一種以社會道德為基礎,包括文化、價值觀念等的社會關系,他不同于親緣或血緣關系。”

鄰里關系可分為三個層次:第一層次,鄰居間知道姓名和家庭概況,每天見面的自覺幫助型;第二層次,鄰居見面打招呼,但不一定知道其姓名的愿意幫助型;第三層次,住戶偶爾見面但認為他或他們是屬于自己社區一部分的應該幫助型。

和諧的城市是建立在和諧的社區之上的,而對于一個和諧社區來說,僅僅是高品質的住宅和漂亮的綠地等物質條件,是遠遠不夠的,他還必須具備良好的鄰里關系。良好的鄰里關系是社區發展的基礎,也有利于增強居民的私密性和安全感,使居民的生活變得輕松而愉快,這對于產生豐富的社區文化、祥和的生活氣息、創造一個富有文化與活力的人文環境具有重要意義。

2.2 居住區環境對和諧的鄰里環境的促進關系

建立和諧的鄰里關系,交流和參與是重要手段。而居住區環境是居民交流與參與的載體,他改變和影響著居民的生活和心理,社區環境應該提供一個可供居住人群親切交流和交往的空間,增加居民交流的機會,促進鄰里間的交往和親近,體現宜居性。

3 居住區環境設計與和諧鄰里發展調研現狀

3.1 傳統小區與新建小區的對比

新建小區相對于傳統舊住宅小區,在居住區環境建設方面具有質的飛躍(圖3 為合肥太湖新村與合肥新建小區綠城桂花園小區的居住環境的對比)。從調研中的新舊小區對比中我們可以發現,隨著人們生活水平的提高和城市新建住宅區建設的快速發展,無論是開發商和消費者,對于居住區環境的重視程度已經越來越高了,對與環境設計的要求和認識也不斷變化。新建小區相對于傳統小區的居住環境更注重環境的美化設計和環境設施的現代化和多樣化,但是很少具備傳統小區所具有的生活氣息和活力。

3.2 小區居住環境設計中存在的主要問題

當人們對居住區環境景觀的關注度越來越高時,開發商越來越把景觀設計提升到重要地位乃至突出賣點,環境設計似乎又走到了另一個極端。

3.2.1 觀賞性大于實用性

優美的高層次的住區環境越來越被人們所追求,這是一個好現象,但忽視其適用性,一味追求視覺效果,這樣又走向了另一個極端。一些居住區的景觀設計往往借鑒了公共環境設計,結果不適宜居住。

在調研的部分小區中出現了毫無遮掩的草坪,一年三季廢置無用的水景,瓷磚、花崗石鋪地,大尺度的廣場,如同城市廣場(見圖2、3)。小區廣場尺度過大、過多的硬質鋪裝,沒有綠化遮陰設施,宛如是一個城市廣場,毫無人氣和活力,完全感受不到這里是一個充滿生活氣息的人類居住區,沒有居民應有的休閑、游憩、小孩嬉戲等行為活動。在許多生活小區里,一些設施不能得到人們的使用,而快速地被遺棄或損毀,例如圖3 中某小區的游泳池已被廢棄多時,不能不說部分原因是因為,他們與使用者的心理需求和行為規律相違背,即沒有考慮其可行性。由此可見審美和生活需求畢竟不同!

廣場、水池、噴泉、綠地,這些優美的環境,在視覺上的確給人豁然開朗和賞心悅目的感覺,但從居住者使用的角度來看,居住區畢竟不是花園或是城市廣場,他們在這里并不只是為了體會豪華和氣派,他們是要生活在其間,而生活的要求和觀賞的要求顯然是不盡相同的,精美的圖案,頂多和觀賞、視覺有關系,而不是生活之全部更不是最重要的部分。所以,觀賞性與實用性相結合才能創造一個宜居性的居住環境。

消費者和開發商對于居住區環境的關注度越來越高,但這種關注不能只停留在漂亮的平面圖上,漂亮的平面圖不一定等于漂亮的環境,而漂亮的環境是否又一定等于舒適的生活呢?是否一定符合居民生活、行為的規律呢?居住區環境作為現代人“家”的一部分,應是一個溫馨、放松的空間,而不應是一個只注重視覺效果,而違背人類行為活動規律的居住環境,不能提供一個可供居民互相交往的空間,不能滿足居民交往需求,也就不能促進和諧鄰里關系的建立。

所以對小區環境的設計不能簡簡單單只追求視覺上宏偉、壯觀的效果,而忽視居民的參與性,好的居住環境設計不僅要具有觀賞性,還要考慮到居民的居住生活的習慣和行為規律,注重其功能性與實用性,注重細節,“務實避虛”,做到“景用結合”。

3.2.2 居民對于環境的參與性不強,對設施的使用頻率不高

在對傳統小區太湖新村的調研中,我們看到一樓部分住房已用作商業之用,如洗衣房、小商店、早餐鋪等。人們在早餐鋪吃著早飯,相互談論著,聊聊今天的好天氣,電視里的新聞,家長里短;路上的行人相互打著招呼。傳統小區雖然沒有現代的環境設施,甚至環境有些不盡如人意。但不可否認這種對居住環境的認同感和歸屬感是傳統小區經過時間的積淀,居民慢慢融合所形成的,所以這種鄰里關系是樸實、自然的,是人性的追求。這也反映了居民交往的人性需求及其重要性。

在調研過程中,我們身處新興小區,面對現代環境設施,卻少見居民在這里活動,更別提“交往”。感受不到如同傳統小區人類居住區應有的活力和生活氣息,更不用談及融洽的鄰里氛圍。

對居民的訪談調查,其中大部分人不認識生活在同一棟樓的其他人,甚至隔壁或對門的鄰居。這對可持續鄰里的建立是無利而有害的,鄰里之間少了正常交往,就不能形成情感上的交流和認同,何來互幫互助,和睦相處呢?同時居民也不能夠形成對自己居住小區的認同感和歸屬感,不利于居民身心的放松和健康。取而代之的是人與人之間越來越冷漠和內心孤獨感。這對于和諧的居住區,以及和諧城市的建立是無利的。

不能否認,設計者設置這些環境設施的初衷是好的,是正確的。但是為什么居民的參與性不高,使得其形同擺設?筆者認為:第一,如同前文所述,設計者在設計時盲目追求視覺效果,使得環境設施好看但不好用(如前文所述之如同城市廣場和游泳池),綠化、設施等只能供人欣賞,而不能行成人與景的互動,有空間而無內容;第二,這在一定程度上說明了設計者在居住區環境設計中沒有考慮到大眾行為心理和行為規律,使得好的設計意圖在建設實踐中得不到正確的體現。這樣的環境設計不能夠吸引居民參與的興趣和使用機會(如圖2、3、4),居民也就得不到相互交往的機會。

在小區規劃中不單是要提供交往、游憩、運動的空間,而是要吸引人們到戶外逗留,使人們愿意去,愿意停留在那里,達到進行交流、休閑、運動等活動的目的。通過這些交往活動,進而實現可持續的鄰里交往。

這就要求居住環境設計不能只關注平面圖形的好看,而要做到合理的布局和環境的美化,還要考慮鄰里間交往和感情溝通的向往,合理布置交往的空間場地,滿足居民交往的需求,從人的心理和審美要求出發營造居住區環境,賦予其適用性。創造一個“好看”又“好用”的居住區環境。

4 走向和諧的鄰里關系——如何創造一個可促進鄰里和諧的居住區環境

如何創造一個好看又好用的居住區環境,怎樣吸引人們參與的興趣,這就需要我們除了要在美學基礎上,還要從居民的心理行為規律和實際需求出發去設計居住環境。

①我們首先要積極的探討適合小區級的環境設計,而非照搬城市公園的設計方法來置于居住小區環境設計之中。

有活力的社區依賴于具體的空間形式。揚·蓋爾在《交往與空間》中將戶外活動分為了必要性活動、自發性活動和社會性活動三種類型,指出只有在戶外環境質量好時,自發性活動才會增加,隨著自發性活動水平的提高,才能激發出豐富多彩的社會性活動。

居住小區外部空間環境又可劃分為社區領域空間、鄰里領域空間、小組人群領域空間家庭領域空間、個人領域空間等,建立起半公共、親密的和熟悉的一系列戶外空間,使空間具有豐富性和層級性,使居民之間更好的溝通和了解。

②在以上不同的空間中,又有著不同的設計要求,例如在親密空間中,人在使用景觀時需要“空間領域感”和“私密性”,領域宜有明確的邊界,或是實體邊界,或是心里邊界。明確的邊界有助于使用者產生領域感。領域感的形成就能夠提高居民的參與性,進而形成居民的歸屬感和認同感。

③各級領域,尤其半公共、半私密領域的入口是一個重要因素。過多的入口會降低空間的圍合性及居民相遇的幾率,相互不易熟識,交往欲望也會隨之下降。我們應提高各個空間的滲透性,增加居民相遇、交往的幾率。

④具體的各個空間環境設計中,應該考慮到大眾行為心理規律,從細節入手,體現對居民細致入微的關懷,例如座位的安排應以滿足人們所希望的社交方式布置。兩把垂直布置的長椅可以促進人與人的交流,而一條放在另一條的后面則會產生相反的效果,如果面對面放置,近則容易產生壓迫、局促感,遠則易割斷彼此間的交流,不利于人們的交往。

⑤創造人們接近自然和設施的便利條件,即可達性,改變只可觀看不可參與的形象,提高人們的參與性和環境的利用率,讓人與自然的對話聯系人與人的對話。例如:在綠地景觀中設置蜿蜒曲折的道路,使居民能夠沿著一個景色不斷被變化的曲折道路進行漫步。提供一個可以讓人坐下來又有圍合性的區域,而背靠實物(如墻、植物)的長椅可以給人以安全感不失為一個很好的選擇。

在居住區環境設計促進人們交往、進而建立可持續的鄰里關系方面,還有許多地方值得我們去思考和研究。

5 結 語

在居住區環境設計取得相當重視的今天,其設計不僅要考慮到其愉悅的視覺效果,更要從人性出發,滿足人們的行為心理,促進人們對居住環境的參與性,以使人們不僅與自然產生溝通,且人與人相互進行交往、溝通和了解,即令人們的審美體驗和生活體驗達到完美的結合,達到人與自然、人與人的對話,心靈上的溝通,以期達到發展和諧的鄰里關系的美好目標,走向和諧鄰里之路。

如何創造一個可促進人們交往,發展和諧鄰里關系的,即既好看又好用的居住區環境,值得我們在今后的學習和工作中不斷探索!

[1] 周儉.城市住宅區規劃原理[M].上海:同濟大學出版社,1999.

[2] 張沛,張中華.國外城市居住區設施可獲性研究及其在中國西安的實踐[J].國際城市規劃,2009(3).

[3] 宣瑩,陳定榮.城市和諧社區公共設施的規劃策略[J].城市規劃學刊,2006(2).

[4] 張胤,李穎璇.對可持續社區的探索與思考[J].山西建筑,2008(8).

[5] [丹麥]楊·蓋爾.交往與空間[M].何人可,譯.北京:中國建筑工業出版社,1992.