連接網絡——馬鞍山城市綠道總體規劃

吳于勤 (安徽省城鄉規劃設計研究院,安徽 合肥 230022)

1 網絡與綠道概述

1.1 景觀生態學與網絡

景觀生態學是研究景觀的空間結構與形態特征對生物活動與人類活動影響的科學,是一門新興的交叉學科,深深根植于生態學和地理學,具有多向性和綜合性特征。本文在分析研究大量相關文獻的基礎上,以景觀生態學中的景觀格局原理、斑塊—廊道—基質模式為理論基礎,試圖從空間格局上構建未來的景觀,利用生態廊道連接景觀斑塊,以消除自然景觀的破碎化,并把自然引入城市。景觀生態學中的廊道是指景觀中與相鄰兩邊環境不同的線性或帶狀結構。廊道類型的多樣性,導致了其結構和功能方法的多樣化。其重要結構特征包括:寬度、組成內容、內部環境、形狀、連續性以及與周圍綴塊或基底的作用關系。兩個或多個廊道之間的相互貫通便形成了景觀連接。廊道常常相互交叉形成網絡(network),景觀生態學將這一客觀存在的自然景觀現象稱為生態網絡。

1.2 綠道及發展歷程

目前普遍認可的綠道定義為:綠道(Greenway)是一種連接主要山體水系、田園林地、自然保護區、風景名勝區、歷史文化古跡等自然和人文資源,供行人和非機動交通工具進入的線形綠色開敞空間,并且集合了生態保育、康體運動、休閑娛樂、文化體驗、科普教育、旅游度假等多種功能。綠道網是由眾多不同類型的綠道構成的網絡狀綠色開敞空間系統。

綠道在歐美有很長的發展歷史。早在一個世紀前,就有了綠道,當時綠道僅用于散步、狩獵、劃船等娛樂項目。我國引入綠道這個概念的時間較晚,對綠道性質及具體規劃的問題還沒有形成體系。近年來,由于國內環境改善的需求和國外綠道運動的蓬勃發展,我國對綠道的研究和實踐也迅速展開,如深圳、廣州、上海、成都、武漢等城市都已經開始嘗試建設不同層次的綠道,其中珠三角地區是最具代表性的區域。

圖3 馬鞍山市行政轄區范圍

圖4 馬鞍山市域綠道結構圖

1.3 安徽省域綠道規劃概況

1.3.1 省域綠道主干線路

安徽省綠道網由省域綠道、市域綠道以及城市綠道三級網絡構成,城市綠道主要串聯城市規劃區范圍內的各類綠色開放空間和重要的自然與人文節點,包括城市近郊的自然保護區、風景名勝區、森林公園、濕地公園、地質公園及其它綠地等自然節點,人文遺跡、歷史村落、傳統街區等人文節點。建設城市綠道對保護與優化城市生態系統、引導形成合理的城市空間格局、提供休閑游憩和慢行空間具有重要意義。

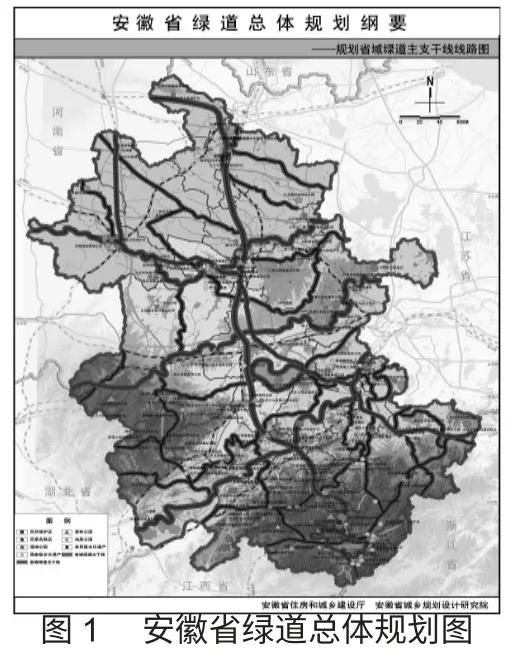

遵循綠道網規劃原則,綜合考慮自然生態、人文、交通和城鎮布局等資源要素以及上層次規劃、相關規劃等政策要素,結合各市實際情況疊加分析,依托自然山水格局,綜合優化形成“兩縱、三橫、兩鏈”的省域綠道主干線路。本次規劃省域綠道主干線總長約2800km(見圖1)。

1.3.2 省域綠道支干線

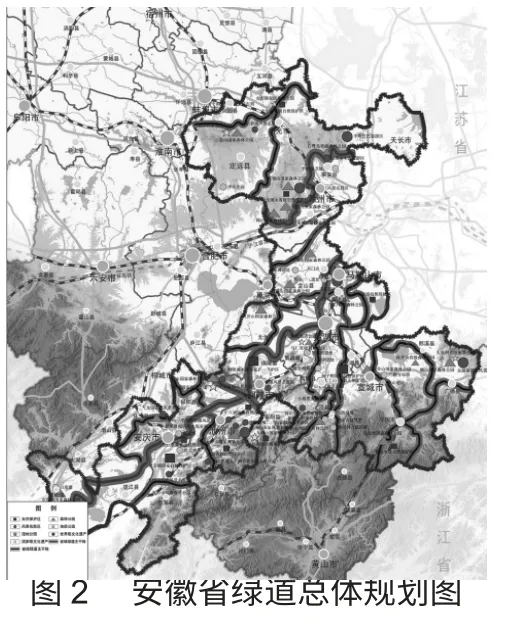

省域綠道支干線規劃根據《安徽省城鎮體系規劃(2012-2030)》,將綠道分五大片區進行規劃:皖南片區;皖西片區;皖中片;沿江片區(見圖2)即沿江打造一體化綠道體系,重點打造馬蕪銅都市圈休閑綠道網以及池州、宣城旅游綠道網;皖北片。

2 馬鞍山城市綠道總體規劃設計

2.1 市域基礎條件分析

2.1.1 區域概況

馬鞍山市地處長江中下游沖積平原的蕪湖—馬鞍山丘陵水網平原區,地勢較平緩,東北部丘陵區屬江蘇寧鎮山脈余脈延伸部分,丘陵西南部為廣闊平原,東南部丹陽湖、石臼湖一帶為湖積平原。馬鞍山市地處亞熱帶北部,屬于北亞熱帶季風性濕潤氣候,四季分明,季風顯著,溫和濕潤,梅雨集中。馬鞍山市橫跨長江兩岸。馬鞍山市生物種類豐富,景觀生態多樣,森林覆蓋率為10.43%,城區綠化覆蓋率達43.2%。

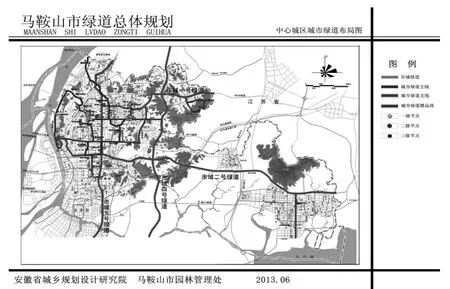

圖5 馬鞍山中心城區城市綠道布局圖

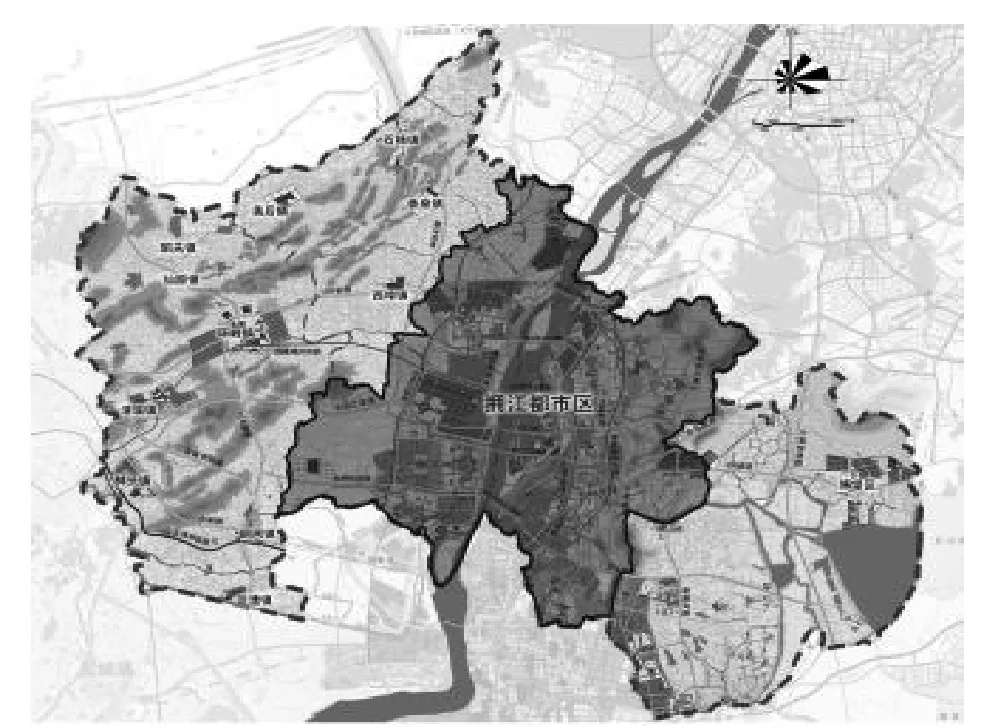

本次規劃范圍為馬鞍山市的行政區范圍,市域總面積4049km2,轄三區、三縣、35個鄉鎮,常住人口222萬人。規劃分為市域和中心城區兩個層次:一對整體市域范圍內進行綠道總體規劃,二是對中心城區的綠道系統進行重點規劃(見圖3)。

2.1.2 市域旅游發展分析

馬鞍山城市發展從“濱湖時代”走向“濱江時代”旅游產業空間布局深入優化。從馬鞍山市旅游資源分布、交通條件和城鎮建設的發展現狀及規劃思路出發,確定其旅游發展總體布局結構為“一帶、一軸、八區”。

棍噶扎勒參帶病率領蒙古殘兵沖出交戰區,“糧絕食乏,抵御不往,致將營盤失陷”。[注]《欽定平定陜甘新疆回匪方略》卷134,同治五年五月甲戌條。

打造大江兩岸沿江旅游景觀廊道、建設長江山水文化旅游帶;馬鞍山長江大橋東連寧杭高速,西接合馬高速的旅游發展軸線以及北部溫泉旅游度假區、和縣生態農業觀光區、含山文化遺址旅游片區、中心城區都市休閑旅游區、濮塘休閑度假旅游區、橫山生態旅游區、青山太白文化旅游區、石臼湖生態濕地旅游區“一帶、一軸、八片區”的全市旅游空間布局。構造一個重點突出又顧及全局的有層次的點、線、面相結合的旅游發展網絡格局。

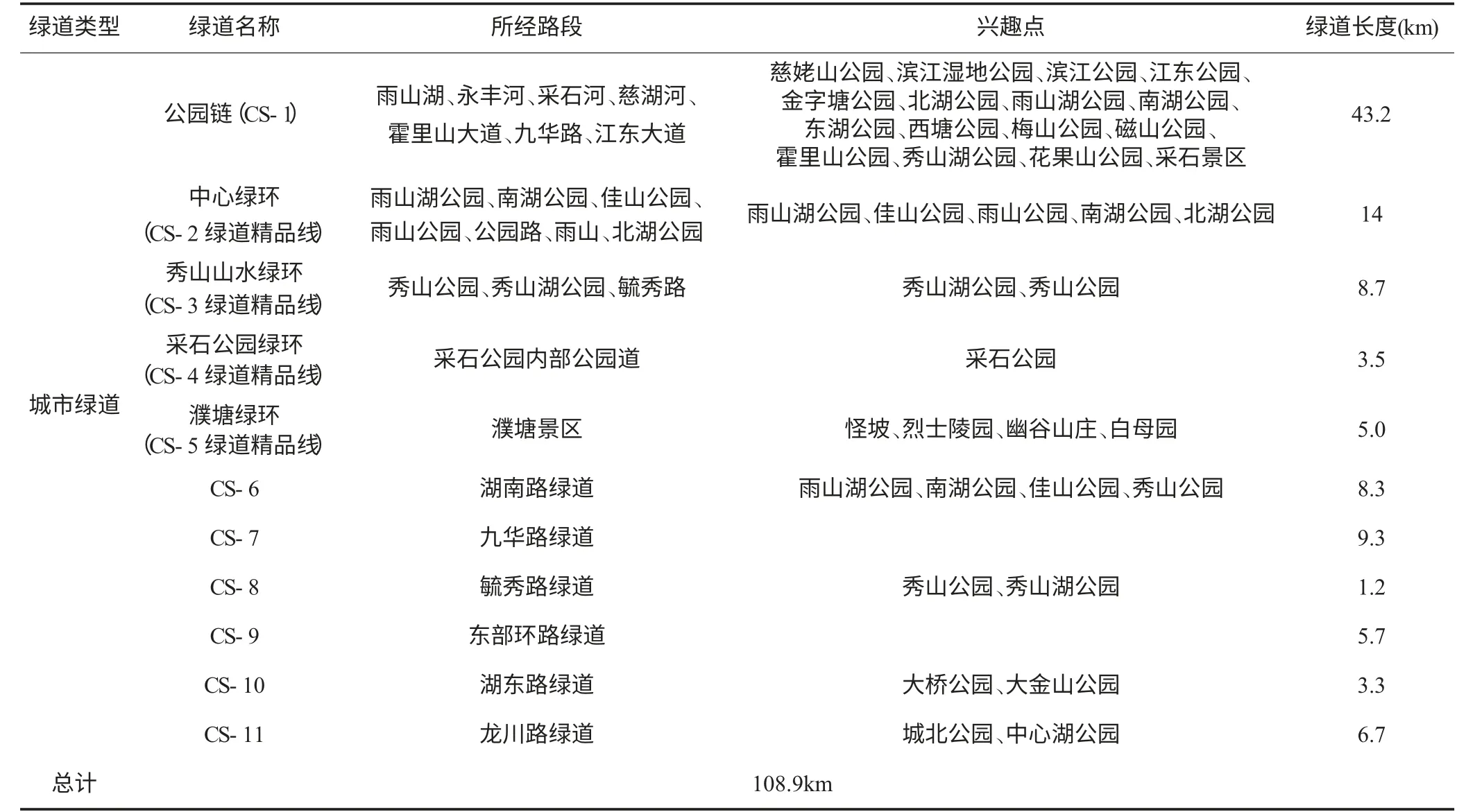

馬鞍山中心城區綠道總體布局說明表 表1

2.1.3 市域道路網絡分析

打破既有的城市道路與公路劃分體系,突出城鄉交通一體化交通理念,將全市道路劃分為高速公路、快速路、市域主干道、市域次干道、支路等5級,市域中心城與新城實現市域主干道以上連通,新城與新城鎮之間實現市域次干道以上道路通達。

構建“八橫十縱”的市域道路骨架,支撐和推進馬鞍山城鄉一體化發展。市域中心城與新城實現二級公路以上連通,新城與新市鎮之間實現三級以上公路通達。完善縣鄉公路建設,全面實現縣鄉公路等級化、灰黑化。

2.2 市域綠道總體規劃

2.2.1 總體布局結構

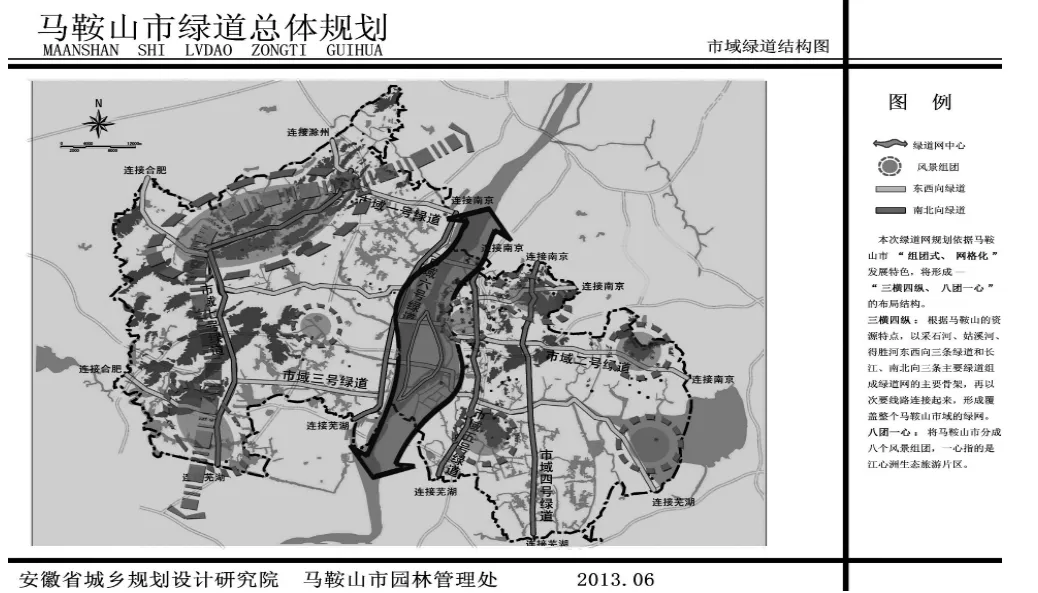

本次綠道規劃緊扣“山水”這一主題元素,營造城市山水相連的綠色景觀廊道。規劃運用生態設計手法,強調市域布局空間與自然生態格局的互融,力圖建造一個人與環境和諧共生的城市“綠脈”。將馬鞍山的山體、水體生態系統由綠道連接起來,突顯馬鞍山的獨特魅力,使馬鞍山生態系統的生態效益成幾何模式增加。依據馬鞍山市“組團式、網格化”發展特色,規劃形成“三橫四縱、八團一心”的布局結構。

三橫四縱:根據馬鞍山的資源特點,以采石河、姑溪河、得勝河東西向三條綠道和長江、南北向四條主要綠道組成綠道的主要骨架,再以次要線路連接起來,形成覆蓋整個馬鞍山市域的綠網。其中南北兩條綠道是落實安徽省區域綠道。

八團一心:將馬鞍山市分成八個風景組團,一心指的是江心洲生態旅游片區;八團分別指的是北部溫泉旅游度假區、和縣生態農業觀光區、含山文化遺址旅游片區、中心城區都市休閑旅游區、濮塘休閑度假旅游區、橫山生態旅游區、青山太白文化旅游區、石臼湖生態濕地旅游區。

綠道通過整合馬鞍山市各區域主要資源,并對內連接城市各功能組團、對外連接周邊城市,形成對外吸引對內拉動的旅游效應,成為馬鞍山市的旅游品牌(見圖4)。

2.2.2 綠廊系統規劃

綠廊是以自然生態系統和人工生態系統為基底,為植物生長和動物繁衍提供廊道和生境的綠色空間,以及發揮安全防護作用、美化景觀的綠色隔離區域。生態廊道的建設實質就是以廊道為紐帶,將分散的、相對較為孤立的綠色板塊聯系起來,形成點—線—面相結合的生態系統,對于環境建設和保護有非常重要的意義。本次規劃“一廊、一帶、三源”的綠廊系統。

2.2.2.1 一廊——長江生態廊道

指長江生態廊,包括長江馬鞍山段及沿岸湖泊濕地、防護林帶、自然生態旅游景觀。綠道沿岸線種植樹木廊道,城市建成區段建議給予生態退讓打造沿長江景觀帶,控制東西向生態廊道,放大姑溪河和襄城河的入江空間節點,開辟沿江特色廊道,分段展示城鎮建設風貌,促進江城融合。

2.2.2.2 一帶——姑溪河生態保育帶

借助綠道綠廊保護生態岸線,生物多樣性和自然文化景觀,加強城鎮點源污染和農業面源污染治理,提高植被覆蓋率,控制水土流失和地質災害,以生態旅游業帶動改善區域生態系統服務功能。

2.2.2.3 三源——馬鞍山江心洲、石臼湖、太湖山國家森林公園三個生態源

通過其綠廊系統建設積極保護生態環境,逐步恢復提高其作為生態源的重要功能,規劃該地區以生態保育功能為主,嚴格限制大規模城鎮建設和工業集聚。該片區生態建設與保護重點包括:以控制水土流失、保育生物多樣性、提高生態系統水源涵養能力為中心,開展生態林業建設、生態旅游業。通過綜合治理和封山育林,加快水源涵養功能區建設,以提高森林覆蓋率,防治水土流失,加強生物多樣性保護。重點發展以生態旅游、地質旅游和休閑度假旅游為特色的現代旅游業。

2.3 中心城區綠道規劃

馬鞍山中心城區綠道規劃理念為:“以公園為珠,穿珠成鏈”。馬鞍山中心城區的綠道有城市綠道和社區級綠道構成,并與穿越中心城區的市域綠道有效銜接,共同構成中心城區綠道絡。總體呈現“公園鏈+指狀綠帶+市域綠道城區部分”三級綠色網絡。

馬鞍山中心城區的綠道規劃結合城市的空間形態,選取城市內最有代表性的公園、文化遺跡、傳統街區、濱水空間等自然、人文節點以及城市功能組團進行有機串聯,并與城市慢行系統同步對接,在城市范圍內“開枝散葉、疏密有致”的綠道網絡布局結構。結合新城區建設構建以休閑為主、通勤為輔的完整的新城區綠道體系,打造快城市、慢生活的新型生活方式。結合老城區路網改造構建宜人尺度的步行系統及自行車系統(見圖5)。

規劃結構:“一鏈、四環、多廊、分片”。

3 討論與結論

生態城市正成為未來城市發展的范式,人與自然和諧發展成為了新時期的重點。城市綠道網作為人與自然互動的載體,必將在中國未來的城市發展中占據著重要的作用,它連接山水、連接綠地、連接人類,給予城市綠道網規劃這一新生規劃更好的生存土壤,是對中國未來城市負責的具體體現。作為“皖江城市帶”的門戶城市,馬鞍山在城市綠道網絡的構建上,肩負著改善民居、保護生境的責任。

[1] 肖篤寧,李秀珍,高俊.景觀生態學[M].北京:科學出版社,2005.

[2] 鄔建國.景觀生態學——概念與理論[J].生態學雜志,2000(1).

[3] 曹宇,肖篤寧.近十年來中國景觀生態學文獻分析[J].應用生態學報,2001(3).

[4] 鄔建國.景觀生態學中的十大研究論題[J].生態學報,2004(9).

[5] 周年興,俞孔堅,等.綠道及其研究進展[J].生態學報,2006(9).

[6] 譚少華,趙萬民.綠道研究進展與展望[J].中國園林,2007(2).

[7] 胡劍雙,戴菲.中國綠道研究進展[J].中國園林,2010(12).

[8] 劉濱誼,余暢.美國綠色網絡規劃的發展與啟示[J].中國園林,2001(6).

[9] 羅培蒂,冉茂梅.國內外綠道發展研究[J].四川建筑,2012(3).

[10] 胡劍雙,戴菲.我國城市綠道網絡規劃方法研究[J].中國園林,2013(4).