“五分鐘先生”梯若爾

萬海遠

如果你要問,在薩繆爾森之后,誰還能稱得上是經濟學的集大成者?縱覽全球,能當得上這個稱謂的經濟學家少之又少,而能活著等到諾貝爾經濟學獎的這類經濟學家更是微乎其微。

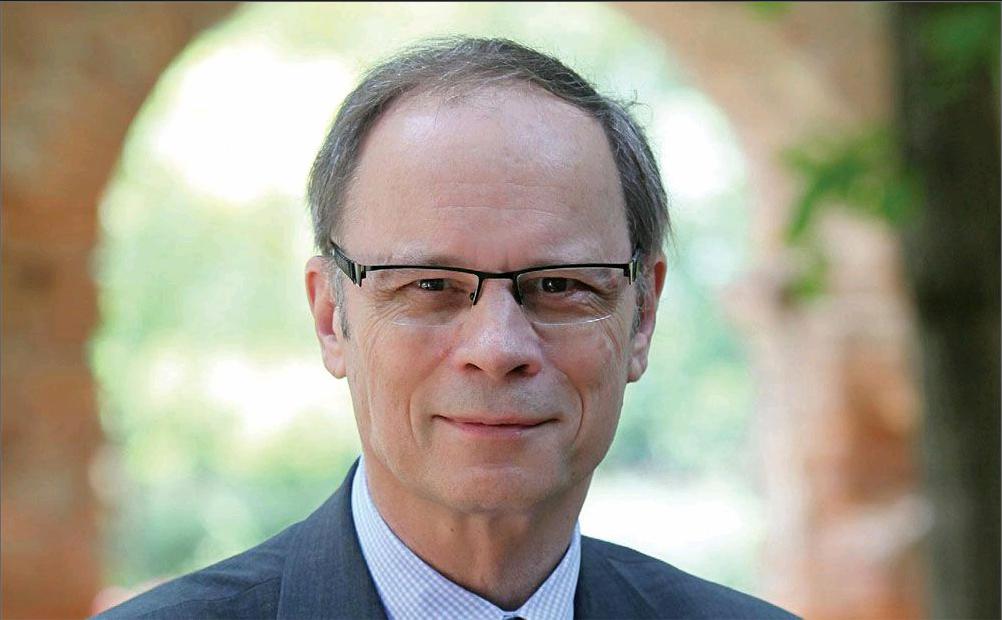

諾貝爾獎委員會把今年的經濟學獎授予讓·梯若爾(Jean Tirole),以表彰他對“市場力量和規制的研究”。然而,在我們看來,諾獎委員會的頒獎詞還是顯得過于小家子氣了,梯若爾的貢獻可能還遠不止于此,在諸如心理問題和人類行為的思考方面,他也做出了卓有成效的貢獻,涉及行為經濟學、組織學、金融學和人類心理學等等。

梯若爾這座大山

梯若爾論文的一般模式,首先就是要顛覆我們對某個領域的既定理念,接著用簡單、直接和嚴謹的數學語言告訴我們事實是什么,再次會用經濟學的語言重述微觀經濟學的宏觀視角或宏觀經濟學的微觀基礎,最后再告訴我們關于一些新知識或不曾被我們重視的事實。

雖然我的研究方向并不在梯若爾的傳統研究領域(產業組織),但是在法國學習經濟學,梯若爾永遠是你無法繞過的那座大山,無論你在哪一個研究領域,在哪一個階段,梯若爾的文獻永遠是博士生痛苦話題的主要來源。

縱觀梯若爾的學術生涯,他在頂尖刊物上共發表了300多篇高水平論文,智慧的光芒幾乎灑向經濟學的每一個領域。有一次在參加法國經濟學的學術研討會上,我報告了一篇關于地區收入差距的文章,而另一位學者則報告了一篇關于金融深化的論文,當時一位教授的評論非常直接:你們為什么在參考文獻中沒有引用梯若爾關于地區規制的經典論文。

會后,我們不得不說,梯若爾的努力和貢獻構成了這個學術研究大廈的基礎,由于他在這些領域都做出了太多基礎性和原創性的工作,因此不去讀或引用梯若爾的論文看來真的不太可能。

在通過與梯若爾接觸之后,相信絕大部分人都會認為,這個世界上確實是有“天才”的。有些人是你通過努力還可以趕上,但有些人是你努力一輩子也永遠跟不上的那部分人。在很多學者看來,梯若爾或許就屬于第二類人,無論你跟他討論什么問題,哪怕是你熟悉而他不了解的研究領域,他都可能順著你的思路而不斷追問,到最后要么是你啞口無言,要么就是跟著他走入梯若爾式的思維框架。

梯若爾式的研究范式給很多研究者提高了標準和門檻,梯若爾式的論文并不是一般學者所能勝任的。從凱恩斯的《就業、利息和貨幣通論》出版以來,當今經濟學界習慣地將經濟學分成宏觀經濟學和微觀經濟學,由此80年以來,全球所有研究經濟問題的學者也涇渭分明地分成了這兩個陣營,甚至大學教授在畢業前就教導學生要選擇自己的方向,往東還是走西,是投身宏觀經濟學還是致力于微觀經濟學。

然而,在大多數經濟學家看來,梯若爾是極少數既屬于宏觀又屬于微觀的經濟學家,這一點在他大部分的學術論文中都可以得到體現。通常來看,他論文的一般模式,首先就是要顛覆我們對某個領域的既定理念,接著用簡單、直接和嚴謹的數學語言告訴我們事實是什么,再次會用經濟學的語言重述微觀經濟學的宏觀視角或宏觀經濟學的微觀基礎,最后再告訴我們關于一些新知識或不曾被我們重視的事實。然而,純粹做宏觀或微觀的研究對許多學者來說相對簡單,而要從宏觀走向微觀,把一個問題搞清弄透則并不容易;而要把一個特定的問題從微觀重回宏觀則更難,無論是對微觀問題的一般性宏觀視角還是跨學科的綜合能力都不是一般的學者所能達到的。

梯若爾的經濟學教育試驗

圖盧茲大學有如今的學術地位完全離不開拉豐和梯若爾。兩人都在美國頂級學術圈摸爬滾打了多年之后,毅然回到法國,把美國的經濟學學術體系帶到歐洲,讓法國經濟學教育和科研水平迅速提升,并與國際經濟學學術接軌。

雖然梯若爾現年只有61歲,然而在法國的經濟學界,他早已經是人盡皆知的學術明星了。還在他40多歲的時候,法國經濟學界就一致公認他是法國未來最接近諾貝爾經濟學獎的少數經濟學家之一,20多年過去了,人們的期待終成現實。300多篇頂級刊物上的論文和11部著作,足令所有經濟學家瞠目。

在梯若爾取得如此成功的同時,法國經濟學界也開始反思和探索梯若爾式的成功之路,如重視人文社科的優良傳統、應用數學和計量經濟學的堅實基礎、對經濟問題和社會現實的良好感覺等都是他取得眾多高質量成果的原因。正因為如此,法國每年的經濟學教育年會上都會討論現代經濟學的發展及法國經濟學與國際主流學術界接軌的事項,也討論年輕經濟學者的培養問題。

歐洲大陸自20世紀80年代興起經濟學復興運動以來,最成功的當屬法國圖盧茲大學產業經濟研究所(IDEI)。它被公認為世界第一的產業經濟學研究中心,也是歐洲的經濟學學術中心。

其中,他們在現代經濟學教育的探索尤其值得稱道,他們在法國教育經濟學改革和試驗中做出了很多探索性的嘗試。圖盧茲產業經濟研究中心借鑒美國大學的先進經驗,摸索和建立了適應歐洲國情的國際化、跨學科的人才培養模式與教育管理體制,它致力于基礎科學的研究與教學,并力圖通過國際化、規范化的辦學,改變法國經濟學研究水平落后于國際學術前沿的局面。

在法國推行經濟學改革試驗的過程中,拉豐和梯若爾二人并肩作戰,在學術研究上逐漸形成了獨特的風格,在高層次人才培養、科學研究、國際學術交流等領域取得突破。通過他們的影響和團隊合作的擴展,使得圖盧茲這個名不見經傳的地方,迅速成為全球產業組織和經濟學領域的研究重鎮,由此學術界也開始將其稱為“圖盧茲學派”。

然而在2004年,天妒拉豐,巨星隕落。梯若爾獨撐起圖盧茲的天空,維系了其強勁的上升勢頭,僅僅在2005年一年,他在頂級雜志上發表的論文數目比歐洲其他所有的學校加起來都還要多。對此,他顯得很淡然,認為經濟學家目前做得還很不夠,尤其是對人類經濟行為、市場反應和政策的了解并不準確,仍然存在很多的“不知道、不了解和不清楚”。

除了這種謙虛的品質,梯若爾最大的特點莫過于他一貫的優雅風格,在一件寬松的夾克下,略顯消瘦的臉龐始終流露出他慣有的嚴謹,在他目光敏銳和中速的語言表達下,讓你有一種無意間就投入到他的邏輯思維中去的感覺和沖動。2007年在獲得法國國家科學研究院金質獎章之后,梯若爾依然風度翩翩地表現出了謙讓之情:“這個獎項中有一半以上屬于永遠的讓?雅克·?拉豐教授,沒有他就沒有圖盧茲的現在,更沒有圖盧茲現在的梯若爾。”

數學的美麗與無奈

梯若爾甚至開玩笑地說:“很多人看到了我瘋狂的數學背景,卻沒有學習到我對經濟學的瘋狂熱愛,只有數學公式的經濟學不是真正的經濟學。”

梯若爾躋身當今最具影響力的經濟學家之列,他在眾多領域做出了重要的理論研究貢獻。然而,最讓人驚奇的是,他幾乎所有的理論貢獻全都是用數學語言來表達的。他非凡的概括與綜合能力,總是能夠把經濟學的任何一個領域中最為本質的規律和最為重要的成果,以最為簡潔的經濟學模型和語言表達出來,并整理成一個系統性的理論框架。

如果你和梯若爾一起討論問題,一定會聽到類似的一句話:“你剛才說的不太符合邏輯,并不能簡單地從A推導到B。”一句在我們看來司空見慣的話,在他看來往往漏洞百出。因此,他自己也曾說過,要想做一個好的經濟學家,你首先必須是一個好的數學家,最次也應該是一個統計學家。

梯若爾獲得了這次諾貝爾經濟學獎,再一次印證了經濟學的這個傳統。不過,梯若爾也一再告訴大家,我們受益極大的數學工具卻恰恰是束縛許多人自由思考的災難性來源。近些年來,法國經濟學界也受數學工具應用泛濫的影響,一些年輕的學者過度依賴數據統計分析,卻沒有或不重視背后的經濟故事及其解釋。

梯若爾甚至開玩笑地說:“很多人看到了我瘋狂的數學背景,卻沒有學習到我對經濟學的瘋狂熱愛,只有數學公式的經濟學不是真正的經濟學。”對于這一點,我們深信不疑。

記得在一次學術討論會上,關于產業融合的一個理論模型推導上,他饒有興致地把文章的核心模型推導給參會者。但由于模型較長,而且當天的會議涌進了很多低年級的博士生,因此梯若爾把每一步推導都詳細地放到小黑板上。中間來自法國國家科學研究院的一名教授提出了一個很小的疑問,就是關于板書書寫的一個不太重要的失誤問題,梯若爾把勞動者L的字母寫成了J。其實,我們都知道這樣的小失誤根本與文章的主旨沒有任何關系,也不會對結果造成任何影響。但是,梯若爾堅持要推倒重來,從黑板的左邊一直寫到黑板的右邊,嘴里還念念有詞地重復著自己的邏輯思路過程,而且一再強調每一步推導背后的經濟學含義,一再強調這些公式背后的現實背景及其解釋機制。

會后,他進一步解釋說,一個字母的差別雖然不會對公式推導產生影響,但是他最擔心的是會對參會博士生認識那個經濟問題產生錯誤理解,從而會誤導其對經濟現實及其背后邏輯故事的理解。從這個角度來說,梯若爾繼承了法國學者重視人文科學的傳統,也發揚了現代學者對經濟現實的提煉和表達。

梯若爾的標簽

經過同學們討論,梯若爾獲得了“5分鐘先生(Mr. Five Minutes)”的稱號。

中國人喜歡取名號,去了法國讀書后,有一幫從我國香港和柬埔寨去的華人同學也經常聊點八卦,這在舒緩學習壓力的同時,也給枯燥的研究工作找點樂趣。因此,大家樂此不疲地給教授們取封號。

后來讓大家意想不到的收獲是,這一做法也具有很多正向的外部作用,尤其是給那些要申請來法國學習的同學們提供指導教授們的關鍵信息。大家平常也把這一過程描述為學術論文的“關鍵詞”。經過討論,梯若爾獲得了“5分鐘先生”的稱號。在梯若爾老師的課堂上,一般有兩難,一難是簡單而又復雜的數學工具,二難是快速的邏輯思考、思維轉換和對經濟學的現實碰撞。對于中國學生來說,數學工具勉強能應付,但真正難的是第二點,因此一堂課下來很多人都疲憊不堪。正因為如此,梯若爾的標簽有三個階段:如果你在5分鐘之內能跟上課堂節奏的話,那么恭喜你,你可以考慮去寫一份博士申請書了;當然,如果在第二個5分鐘還能堅持聽懂的話,那么你可以考慮來法國讀個博士了;而如果還能堅持第三個5分鐘,甚至知道梯若爾先生在講什么東西的話,那么你可以考慮將學術研究作為您的職業了。

對我們的啟示

早就成名的梯若爾,從來不就沒有深入研究過的問題發表看法,更不輕易就自己不熟悉的領域發表評論觀點。從他身上聽到最多的是“不知道、不了解或者不清楚”,甚至“沒有研究過這個問題”幾近成為他的口頭禪。

由于梯若爾年少成名,這吸引了大量的媒體和記者的蜂擁采訪,每天通過各種方式要求咨詢訪問的郵件也數不勝數。但是,梯若爾從不輕易接受采訪,更不會對超越自己研究領域的問題隨便發聲,對來自媒體的各種咨詢也始終保持一定的距離。這一點,我們在學期間就深受影響。

對比當下的中國,不時就會看到各種非著名的“著名經濟學家”在各種會議中的各種言論,由此也產生了一個可觀的會議食利階層。這批職業開會者,不斷地從這個會到那個會,發表了昨天、前天、大前天、去年說的同樣的話,看看表,說還要趕下一個會,或者吃一頓飯就離開了,賺取高額的出場費。在我們身邊,就有很多這樣的非著名的“著名經濟學家”,他們無處不在,可以對各種問題發表看法,他們既是經濟學家、管理學家,又是人類學家、社會學家,甚至還是各種工程學家。每次會議,一般都是匆匆上臺20分鐘演講,高談闊論,重復那些“那么近又那么遠”的經濟命題,然后再匆匆離場,只留下上下求索的聽眾。

從我們的觀察來看,一部分“明星學者”(當然在很多人看來,他們根本就不是學者,更沒有資格去侮辱經濟學家的稱號)的走穴頻率甚至達到每天一次的程度,雖沒有人精確計算過他們一年參加的會議次數,但是從媒體狂轟濫炸的程度來看肯定要超過二三線明星。在會議高度商業化和產業化之后,會議演變成一種畸形的文化形態,被“既得利益”少數人所壟斷,各種無知無畏的言論得到廣泛的傳播,精神、思想、學術、科學也遭到窒息。

反觀,早就成名的梯若爾,卻極少出現在各種媒體和雜志上,他也從來不就沒有深入研究過的問題發表看法,他的謙虛和嚴謹真的應該讓中國那些“著名經濟學家”們感到汗顏,尤其是從來不主張濫用花哨的統計方法,而是極力主張要回歸經濟學的傳統,而且更加重視經濟學的現實故事和解釋力。

從這個角度來說,我們要借鑒梯若爾重視人文社會科學的傳統,要學習梯若爾對經濟問題背后故事的解釋和理論提煉,而且要學習他對學術研究的拳拳敬畏之心,甘愿坐冷板凳,嚴謹地對待自己真正熱愛的學術。這也許是我們從梯若爾身上得到的一個最有意義的啟示。

(本文僅代表作者個人觀點,與任何組織或個人無關)

(作者單位:國家發改委社會研究所)