從兼并購中復興(上)

前言

兼并購是復興的前奏。

兼并購交易始終具有周期性,很多人會感覺最近幾年進入了周期中的另一個低點。但翻看數據之后,我們才會更清晰地認識到以往兼并購作為業務增長戰略所取得的成功。我們的分析明確指出,為滿足投資者期望,高管需要更多關注通過兼并購實現的非自然增長。

我們以三部曲的形式描繪即將出現的兼并購復興。第一部曲是“21世紀前10年的深刻教訓”:通過分析最近11年來的兼并購交易活動,我們發現這段時間為遵循可復制型并購模式企業提供了絕佳交易良機。人們普遍將這10年描述為大沖擊之下非理性流動性過剩終結的時代,然而,那些嚴守規范的收購方企業卻脫穎而出,成為最大的贏家。另一個出人意外的事實是實質性很重要。我們發現獲得最高回報率的往往是那些將市場總值的一大部分投入到非自然增長中的企業。

第二部曲是“用現金做些什么”,其中前瞻性展望并指出在穩健的公司資產負債表、充裕的資本環境、低息政策以及八大宏觀趨勢的共同作用下,兼并購將成為完成公司戰略要務的強有力工具。兼并購有現成的后盾,即充裕的資金,但考慮投資者始終尋求更高回報這一事實,高管們身上背負的尋求增長機會的壓力只會更大。一些商業領袖主張內生增長始終優于并購增長,但是步入新世紀之后的歷史記錄卻使高管們不得不質疑這一傳統觀點。

第三部曲是“如何成功達成交易”,著重介紹在有利于兼并購的環境下遵規守紀的重要性。并非所有企業都適合進行兼并購。如果你的核心業務薄弱,那么通過兼并購交易挽救公司的幾率微乎其微;但如果你的核心業務穩健,你則會處于較為有利的地位。所有成功的兼并購全部始于偉大的公司戰略,且兼并購通常只是實現該戰略的一種手段。在增長壓力之下,很多公司會發現,通過兼并購實現的非自然增長,比投資于內生增長更快速、安全而可靠。

隨著兼并購回歸,無疑將會有一些高管置身局外,認為不作為是更安全的做法。但經驗表明,他們的業績也將相應受到影響。最終贏家將是那些主動上場并學會如何才能有更好表現的公司。(本文分上、中、下三部分刊出)

第一部分21世紀前十年的深刻教訓

David Harding、梁靄中、Richard Jackson和Matthias Meyer/文

回顧步入新世紀以來的最初10年,很多公司通過將兼并購作為創造競爭優勢的一種武器而實現了出色的股東回報,這一點是顯而易見的。高管們必須對此保持理智并全身心投入其中。不過,對于掌握可復制型兼并購模式的公司,它們所獲得的回報更是極為豐厚。

2007年4月堪稱是兼并購的深水線。就在這個月,全球范圍內各家公司公布的兼并購交易總額合計超過5000億美元—創歷史最高記錄。也是在這一年,全球兼并購交易總量首次超過4萬筆;其累計交易額達到4.6萬億美元,較2000年互聯網最繁榮時期的數字還要高出40%。表面來看,兼并購活動永遠不會停歇。

但是當金融危機使經濟繁榮戛然而止時,“宿醉之后”的惡果開始顯現。很多商業領袖再次對各類兼并購交易心生猜疑。他們感覺兼并購危險性太高,它損毀的價值要比創造的價值高。而2004年一位名為Ellis Baxter的首席執行官在回應《哈佛商業評論》上一篇文章所做的質疑兼并購智慧的聲明,更成了很多人經常援引的至理名言。他主張“最終,兼并購只能算是由經紀商、律師和超大型企業中以自我為中心的首席執行官們開創的一種瑕大于瑜的流程。”

這種反應也在情理之中。然而,對過去10年間完成的兼并購活動的理智評估結果卻向我們展現了截然不同的觀點。數據表明,積極開展兼并購的公司表現始終優于那些袖手旁觀的公司。完成最多交易的公司以及累計交易額占其市場總值比例較高的公司脫穎而出,實現了最優績效表現。

簡言之,兼并購是公司以實現盈利增長為目標制定的成功戰略中必不可少的組成部分。很多出于避險目的而拒絕兼并購交易的管理團隊為自己的不作為付出了代價。

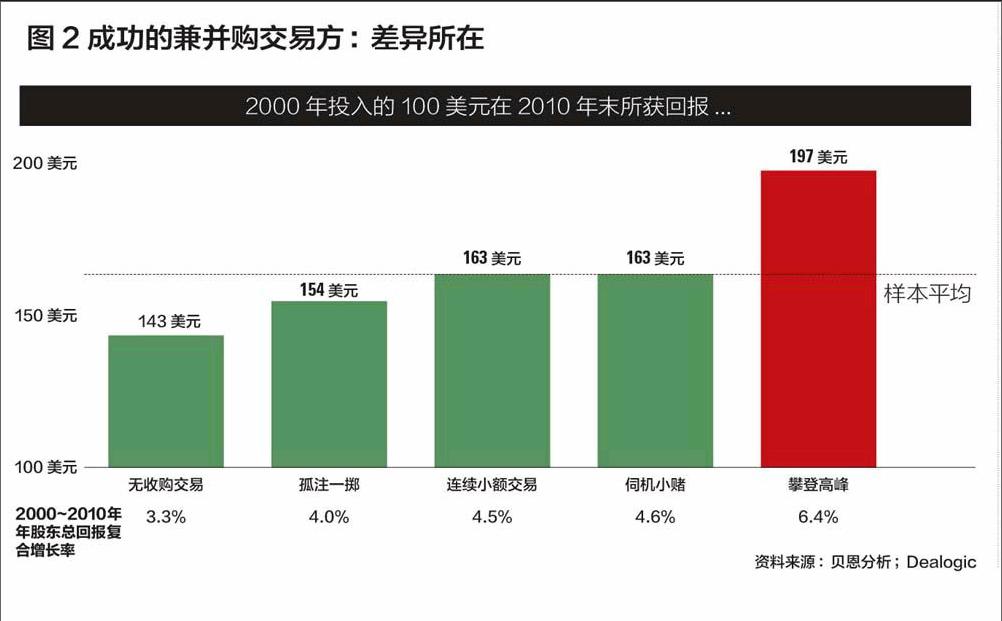

我們有數據為證。我們從全世界所有上市公司中選取了一大部分具有代表性的樣本公司,2000年至2010年這些公司的股東總回報平均為4.5%。按公司的兼并購活躍程度對這些樣本公司進行分類,我們得到以下觀察結果:

· 參與者的績效表現優于袖手旁觀者。相比而言,參與過兼并購活動(無論何種形式)的公司的股東總回報平均為4.8%,而無收購交易者的股東總回報則為3.3%。

· 實質性十分重要。對于完成多次兼并購交易的公司,當其11年間的累計交易額在市場總值中占比很高時,其表現(股東總回報)最常優于市場平均水平。

· 兼并購的金箴是可復制型商業模式。從兼并購中尋求業務增長的公司,即頻繁進行收購且交易規模達到實質性水平的公司,其股東總回報比市場平均水平要高出近兩個百分點。

前述數據以穩健的研究為基礎,而該研究也為掌握實現業務增長的有力工具指明了方向。如果貴公司擁有一項成功的戰略,你就可以利用資產負債表來強化并延伸該戰略。兼并購不僅可以幫助你進入新市場和打入新產品線、發現新客戶和開發新能力,還可以幫助你提升收益、推進業務增長。

秘訣一如既往——參與兼并購并做到操作得當。

哪些參與交易者獲得了成功?

兼并購可能是一個很難研究的課題。接受過案例法方面培訓的商界人士總是喜歡從個案中總結經驗教訓。兼并購的推崇者們愿意提及成功案例,比如通過兼并購成為全球最大的啤酒釀造商的百威英博(Anheuser-Busch InBev),而懷疑者們則瞄準一些經典的交易破產案例,比如美國在線-時代華納。難點在于,你可以找到一個故事幾乎契合你關于兼并購的所有假設,包括不進行兼并購的公司依然可以繁榮發展的這一主張也有據可循,比如宜家或者韓泰輪胎。案例分析所提供的證據對了解兼并購的具體細節始終是有益的,但是如果將其視為是否開展兼并購活動的指南針,則也許會有一些偏差。

為了避免以偏概全,對兼并購交易的總體結果形成公允的看法,我們啟動了一項全球范圍內的研究項目,選取了1600多家上市公司做樣本,覆蓋2000年至2010年間的1.8萬多宗并購交易。我們評估了參與過和未進行過兼并購交易的公司的業績表現,對進行過多次和少數幾次兼并購交易的公司的結果進行了比較,同時分析了累計交易額占公司市場總值的比例是否對其股東回報有影響。

此次研究中的數據清晰表明,這11年間的兼并購交易實現了回本。積極參與兼并購交易的公司表現優于無收購交易的公司,這不僅體現在股東總回報上,同時也體現在銷售增長和利潤增長上。數據還強調了這樣一個事實:兼并購不是一成不變的,不應以單一的標準衡量。一些公司能夠利用并購交易助力始終如一的出色表現,而有一些公司則不太成功,其并購交易未能回本。

每筆交易都有自己獨特的特征。不過,整體而言,差異可以歸結為兩個主要因素:

頻率。通常來說,公司開展兼并購交易的經驗越豐富,交易成功的可能性越高。在此次研究中,不活躍公司(即此期間內無兼并購交易)的年度股東總回報平均為3.3%(見圖1)。相比而言,完成一到六次并購的公司績效顯著提升,股東總回報達到4.5%,完成超過6次并購交易的公司股東總回報則高達5%。這些數字看似差異不大,但10年間積累起來就會形成顯著差別。比如,表現最杰出的一組公司與無并購交易的一組公司相比,前者的股東總回報比后者高出21%。

頻繁進行兼并購者與偶爾為之者之間的差異幾乎沒有什么秘密可言。經驗很重要。進行過更多次并購的公司才更有可能總是識別出正確的收購目標,在開展交易評估所需的盡職調查中更敏銳,在整合被收購公司和實現潛在協同效應的過程中更高效。比如,史丹利工具(今更名為史丹利百得)于2002年啟動一項激進的兼并購計劃,在之后數年兼并了超過25家公司。它利用Stanley Fulfillment System等運營能力提升被收購公司的業務績效,借力于合并后整合實現的協同效應而日益成功。在2010年收購規模是其二倍的主要競爭對手百得(Black & Decker)之后,該公司成功超越其對交易的最初節約估算(高出40%以上)。2000年至2010年間,史丹利百得的年度股東總回報高達10.3%。

兼并購與業績

2011年和2012年,我們對公司業績與兼并購的關系開展了大規模的量化研究。我們還對全球350多位高管開展了調查(與經濟學人智庫攜手),了解其對兼并購的看法。

量化研究審視了1,616家上市制造和服務企業2000-2010年的財務績效和兼并購活動。初始樣本包括在13個發達和新興市場國家我們能夠獲得完整財務數據的所有公司;全球GDP可歸功于20大經濟體,而我們選取的國家幾乎貢獻了其中90%的GDP。然后,我們排除了2000年營收不到5億美元的公司、2000年或者2010年息稅前利潤率出現重大變動的公司以及展現出不同行業動態的自然資源和金融公司。我們還調查了“幸存者偏見”的影響(即排除在此期間不續存在的公司),并且發現不論存在何種偏見,均不會影響我們的績效標桿。

為比較公司績效,我們選擇了股東總回報指標,其定義是假設將現金股利進行再投資會出現的股票價格變動。我們采用Thomson Worldscope提供的1999年末至2010年的年度投資者總回報率(TIR)計算年度平均股東總回報,通過納入2000年初至2010年末樣本公司宣布的所有交易(合計超過1.8萬次)來分析兼并購活動。數據基于Dealogic公司提供的信息且包含樣本公司完成的所有交易,包括直接購買、收購資產或者控股合并。對于未披露金額的交易,對其相對交易額的假設基于樣本交易額中值,即公司市場總值的1.3%。

實質性。以往的研究(包括我公司的研究)均表明頻率在確定公司可能獲得的兼并購回報中的重要性。我們的研究還凸顯了另外一項變量的重要性,即公司的累計交易額占其市場總值的比例。公司有越多的市場總值源于并購活動,其績效表現可能會越出色。事實上,累計并購交易額超過其市場總值75%的公司,其每年的業績表現比無收購交易者高出2.3個百分點,比較為謹慎的兼并購方高出1個百分點(見圖2)。

在研究兼并購時,解開其中的因果關系可能并非易事。并購交易額加起來占其市場總值一大部分的公司更易獲得成功,可能是因為它們更有能力找出合適的交易目標,或者可能是只有已經成功的公司才更有優勢完成并購。但盡管如此,我們得到的啟示仍然很清晰:業務強大的公司才有可能通過堅持不懈地進行兼并購來提升績效,直至交易額累計達到其市場總值的較大比重;但是,如果一個公司自身業務能力不足,通過大額交易來扭虧為盈的可能性則微乎其微。

將頻率和實質性這兩個因素結合在一起,就能得到哪些公司在兼并購方面最為成功的清晰圖景(見圖3)。透過這一視角審視兼并購也能揭示哪種類型的交易能夠產生最大的回報。

第一個結論:我們研究的1,600多家樣本公司的平均年度股東總回報為4.5%。

有兩組公司處于平均水平以下。一組是袖手旁觀或者不活躍者,即在場外觀望,不展開任何并購交易的公司。當然,這中間也有一些佼佼者,它們通過致力于內生增長,在不進行兼并購的情況下也有出色表現,比如韓泰輪胎的股東總回報就高達26.3%。然而這不過是特例而已,更多的公司不是實力較弱,就是籍籍無名,因而無法參與兼并購,其業績也相應受損。有意思的是,即使是在快速擴張期避免進行兼并購的公司,隨著內生增長機會減少,也會發現自己不得不加入兼并購行列。例如在2012年,韓泰輪胎也開始在汽車零部件市場搜尋收購目標。

另外一組在平均水平之下的公司在矩陣中被我們稱之為孤注一擲者。這類公司相對較少進行收購,平均每年少于一次,但是累計交易額仍然占其市場總值的75%以上。換句話說,他們是鋌而走險,希望通過幾次豪賭來增強自身業務。此類交易是風險最高的。盡管有時這種做法會奏效,但孤注一擲的戰略通常都無法回本。塔塔汽車有限公司(Tata Motors)收購捷豹路虎截至目前依然很成功,這一堪稱壯舉的豪賭使塔塔2000年至2010年間的股東總回報高達18.4%。然而,更常見的仍是不成功的孤注一擲者,比如美國最大的貨車運輸公司YRC Worldwide Inc.在2003年和2005年收購Roadway Corp.和USF Corp.以組建大型運輸和貨運處理所做的嘗試。10年間YRC的股東總回報為-35%,甚至在2009年末公司一度面臨破產,最終只能通過與債權人簽訂了復雜的債券互換協議而得以幸存。

其他兩組公司屬于適度參與兼并購者,即未達到實質性水平。我們視其交易頻率的不同將這兩類公司稱為“連續小額交易”和“伺機小賭”,但是這兩組公司的結果不盡相同:業績處于平均水平。然而,這些公司的交易盡管數量眾多,但合起來規模過小,只能推動績效的些微提升。但正如我們前文所述,就是這些微小的進步最終推動了差異的形成。蘋果公司雖然通常被援引為內生增長的典范,但實際上它也收購過一系列小公司,吸納補充了自身原本缺乏的關鍵技術和能力(比如語音識別)。亞馬遜也通過收購Zappos、Diapers.com和其他一些小公司增加了新品類;它還通過收購交易補充自身的后臺能力,比如通過收購Kiva Systems增加了倉庫機器人設備等。但是除了蘋果或者亞馬遜之外,還有很多公司的兼并購戰略未能推動明顯的業務發展。除非經驗最終從量變引發質變,推動較大額收購交易,否則這些公司極有可能將資源浪費在對其財務結果產生微小影響或者根本沒有任何影響的交易上。

矩陣中唯一一組兼并購交易回報明顯高于平均水平的公司是“勇攀高峰者”。這類公司是兼并購明星,它們的投資回報率通常比平均水平高出兩個百分點,比無收購交易者高出三個百分點。它們頻繁進行并購,且累計交易額達到實質性水平。它們通常妥善部署各項交易,利用其增強公司戰略。它們為執行交易以及合并后整合培育了超強能力,同時它們能夠有效運用這些能力完成大額、復雜的交易。

比如,從施耐德電氣(法國)、西農集團(澳大利亞)或者精密鑄件(美國)等公司身上,我們可以發現:這些公司全部有效通過一系列并購拓展入新地域和/或新市場,并由此推動了自身業務增長。此類公司通常從小額交易中打磨自身的并購技能,從而幫助它們在正確時機快速行動,收購大額目標公司。比如,在2000年至2010年,西農集團首先完成了近20次并購交易,然后才于2007年收購了市值為其兩倍多的澳大利亞大型零售企業高斯集團。西農集團在這10年間的年均股東總回報達到13.4%。

形成可復制型商業模式

大部分成功的公司形成了可復制型商業模式,即一套可多次運用于新產品和新市場中的獨特、重點分明的技能和能力。正如Chris Zook和James Allen在其2012年出版的《可復制型》一書中所指出,可復制型商業模式是實現持續性增長的關鍵。我公司的分析和經驗也證實了可復制型在兼并購領域的強大力量。收購方在尋找、分析和執行交易以及交易完成之后整合兩家公司方面的專長,是典型交易最終取得成功的決定因素。頻繁進行兼并購的公司創建了一種可復制型的兼并購模式,它們可以反復多次借助該模式啟動交易、進行談判并最終成功達成交易(見圖4)。比如,百威英博就以成功的兼并購為基石實現了顯著的業務增長。通過在整個新組織運用精心打磨的合并后整合和生產率提升方面的技能,每筆大型交易都使其不僅實現了規模擴張,而且提升了自身的息稅折舊攤銷前利潤率。

細致了解這種可復制型模式的組成要素能夠揭示出頻繁并購者長期培育的多種技能。

首先,成功的收購方公司了解自身戰略并制定了能夠增強戰略的兼并購計劃。該戰略為識別兼并購目標提供了清晰的邏輯。

其次,它們基于公司業務戰略為每筆交易制定交易評述,其中清晰闡述了交易將如何為兼并購雙方創造附加值。比如,收購方通過交易能夠拓展自身能力、為現有能力創造新發展機會、生成顯著的成本協同效應或者為其提供進入新市場的機會。從公司戰略出發盡早制定有意義的投資評述才能取得成功。在早前對全球250名高管的訪談中我們發現,在成功的交易中,有90%的公司從制定此類評述入手;而失敗的交易中,只有50%的公司制定了這類評述。

第三,它們開展了全面、基于事實的盡職調查來測試其交易評述,包括從實際出發分析待收購業務的價格。對于目標公司總會有一個符合傳統認知的價位,通常是行業專家和華爾街分析師們認為值得一試的收購價。頻繁進行兼并購的公司準確了解交易在哪些領域能夠創造附加值,因此可以設定自己的保留價格,如果價格不合理的話就會放棄交易。不完善的盡職調查是最常提及的、致兼并購交易結果令人大失所望的原因。在我們2012年針對350多名高管開展的一項調查中,眾高管認為有兩個最主要的原因導致交易失敗:其一,盡職調查未能突出關鍵問題(59%的受訪者將其視為重要因素);其二,高估了兩家公司合并能夠帶來的潛在協同效應(55%的受訪者將其視為重要因素)。

第四,成功的收購方審慎規劃合并購后整合。他們基于自身對在哪些領域創造價值的期望確定哪些方面必須整合、哪些方面保持分立。我們在觀察中發現在過去10年間這方面的提升最為顯著:公司對收購后整合投入了越來越多的時間、關注和資源。2002年,接受我們訪問的高管說,致使收購交易結果讓人大失所望的最重要原因是因為他們“忽視了潛在整合挑戰”,而在2012年,在高管們指出的致使交易結果出人意外的最重要原因中,整合挑戰已經跌落至第六位。

最后,他們集中動員各方力量捕捉價值,快速總結出為獲得成功必須采取的關鍵行動短名單并有效執行包含更大范圍整合任務的長名單。

制定可復制型的模式為頻繁進行兼并購的公司提供了投機型收購者缺乏的優勢。比如,我們可以看看勇攀高峰者與孤注一擲者之間的差異。二者都參與大規模并購,但勇攀高峰者所獲得的回報平均要比投機型的孤注一擲者高出很多。一個原因在于孤注一擲者一般只盯住規模交易,而且始終停留在相同業務領域,只圖擴大自身的經營規模;屬于孤注一擲組別的公司超過3/4的交易均屬于此類活動。在大家心目中,規模交易是比較安全的,它意味著大量的成本協同效應,但事實上此類交易很少能提供總收入增長,而且需要完美無缺的整合才能捕捉到潛在價值。相反,勇攀高峰者則能夠執行范圍交易,在我們的研究中,它們有幾乎過半交易均屬于這種類型。此類交易擴大了勇攀高峰者的業務范圍,推動其績效提升。

隨著時間推移,業務增長壓力只會越來越大。我們現在回頭總結一下本世紀最初10年的情況,顯而易見,很多以兼并購為武器實現競爭優勢的公司成功實現了出色的股東回報。但高管們需要始終對兼并購保持清醒的頭腦并投入其中。然而對于擁有可復制型模式的公司,回報是超常的。未來幾年,我們認為大環境將日益有利于嚴密規劃的兼并購交易。在本系列的第二部曲中,我們將著重分析市場環境、公司資產負債表以及通過挖掘新能力擴大競爭范圍這一新興需求都將如何推動兼并購周期發展。在該環境下,非自然增長有可能成為很多公司開啟戰略舉措的關鍵。接下來在第三部曲中,我們將細致調查各個公司如何通過創建可復制型模式在該環境下完成資本化,從而提高自身獲得交易成功的幾率。并非每個公司都能做到這些,但能做到者將獲得顯著回報。

(作者:David Harding是貝恩公司全球合伙人、貝恩全球兼并購業務聯席主席,常駐波士頓;梁靄中是貝恩公司全球合伙人、貝恩亞太區兼并購業務主席,常駐上海;Richard Jackson是貝恩公司全球合伙人、貝恩歐洲、中東和非洲區兼并購業務主席,常駐倫敦;Matthias Meyer是貝恩歐洲、中東和非洲區/亞太區業務主席,常駐慕尼黑。)