讓書法的歸書法,繪畫的歸繪畫

【摘要】 “筆墨”是一個復雜的概念,至少有三種含義:藝術材料、藝術媒介、藝術境界。張仃和吳冠中的筆墨之爭,問題在于沒有厘清筆墨的概念。中國畫的筆墨,并不是生來就有的,而是歷史的產物。強調筆墨,推崇筆墨,使筆墨從工具上升到目的,有一個歷史過程,這一過程肇始于魏晉南北朝,在明清文人畫中趨于完成。“書畫同源”并非事實性命題,而是規范性命題。因此,筆墨是中國畫家在某個歷史時期的自主的選擇,而不是中國畫的無可逃避的命運。那種把筆墨視為中國畫的“底線”、“內核”的觀念,強調的只是文人畫的特征,而不是一切中國畫的特征。考慮到中國畫的創新與發展,我們必須主張筆墨的終結,將中國畫與書法割裂開來,讓書法的歸書法,繪畫的歸繪畫。這不只是一種理論的構想和邏輯的推演,筆墨在事實上已經終結了。

【關鍵詞】 中國畫;筆墨;書法;書畫同源

[中圖分類號]J20 [文獻標識碼]A

本文主標題的句式,模仿了耶穌的那句名言:“凱撒的物當歸給凱撒,上帝的物當歸給上帝。”(路加福音20:25)在內容上,本文談論中國畫的筆墨問題,跟圣經、福音、耶穌都無關系,但耶穌的這個句式,卻頗有簡潔明快之功效,不妨借用。“讓書法的歸書法,繪畫的歸繪畫”這一標題表明,本文著眼于未來,主張為了中國畫的發展,應使中國畫擺脫與書法糾纏不清的狀況,獲得解放與獨立。但展望未來需要回顧過去。在中國畫的過去,它與書法結合長達一千余年,其主要觀念是“書畫同源”,其主要產物便是“筆墨”。盡管如此,筆墨和中國畫之間,只有歷史性、階段性、習慣性的關系,而無本質、必然的聯系,筆墨并不是中國畫的“底線”或“內核”。因此我們可以為中國畫松綁,使之掙脫書法的束縛。本文的副標題,也有似曾相似之感,比如讓人想起吳冠中的短文《筆墨等于零》(1992)。但吳冠中的“筆墨等于零”只是基于創作經驗的片段感想,對于筆墨的本質及其與中國畫的關系并不曾展開思索,且“筆墨等于零”本身也是文學性的表述,意義并不清晰。本文則試圖在學理上闡明“中國畫筆墨的終結”,使之成為一個學術主張。因而本文并非吳冠中觀點的舊話重提,而是在另一維度探討中國畫與筆墨的關系,進而探索中國畫的發展前景。

一、筆墨的概念

1.材料、媒介、境界

在中國畫的藝術系統中,“筆墨”是一個復雜的概念,有多層含義。美學家宗白華指出:“從中國畫注重線條,可以知道中國畫的工具——筆墨的重要。中國的筆發達很早,殷代已有了筆,仰韶文化的陶器上已經有用筆畫的魚,在楚國墓中也發現了筆。中國的筆有極大的表現力,因此筆墨二字,不但代表繪畫和書法的工具,而且代表了一種藝術境界。”[1]49在這段話里,宗白華區分了兩種筆墨,即作為工具的筆墨和作為藝術境界的筆墨。但是,筆墨的含義還要更復雜。大體上,筆墨至少有三種含義:⑴作為藝術材料的筆墨;⑵作為藝術媒介的筆墨;⑶作為藝術境界的筆墨。

“筆墨”一詞,其字面意義或第一層意義就是毛筆和墨水,因此“筆墨”首先意味著中國畫的材料,中國畫是以毛筆蘸墨水來創作的一種繪畫形式,與油畫和水彩畫有所不同。美國藝術哲學家V·C·奧爾德里奇說:“當我們的探究接觸到藝術的‘器具——在這個詞的簡單而通俗的意義上——例如樂器中的小提琴、鋼琴、長笛、單簧管時,我們就接觸到了藝術的基本材料。這些東西是生產或制造出來的。畫筆、顏料、彩色蠟筆和油畫布同樣如此。石料和青銅塊亦復如此。所有這些都是作為器具的藝術材料。”[2]51古人云:“工欲善其事,必先利其器。”作畫之“事”,亦有其“器”。中國畫的“器具”包括筆、墨、紙、硯等,它們都是工匠制造或生產出來的。譬如毛筆,它的關鍵在于筆毫部分,好的毛筆筆毫具有“尖、齊、圓、健”的所謂“四德”,而這四德是制作毛筆的工匠的成就。畫家和書家使用那些具有四德的毛筆來創作。顯然,奧爾德里奇所說的“器具”,也就是宗白華所說的“中國畫的工具”。值得注意的是,中國繪畫和中國書法的藝術材料是一樣的,它們都使用毛筆。

藝術媒介則不同于藝術材料。奧爾德里奇說:

藝術家首先是領悟每種材料要素——顏色、聲音、結構——的特質,然后使這些材料和諧地結合起來,以構成一種合成的調子。這就是藝術作品的成形的媒介,藝術家用這種媒介向領悟展示作品的內容。嚴格地說,藝術家沒有制作媒介,而只是用媒介或者說用基本材料要素的調子的特質來創作,在這個基本意義上,這些特質就是藝術家的媒介。……它們(而不是材料)是作為審美客體的藝術作品的固有的基本組成部分。而材料則是僅僅作為物質性事物的藝術作品的組成部分。[2]58

在以上說法中,奧爾德里奇對藝術媒介與藝術材料兩個概念的區分,建立在一個更基礎性的理論區分之上:“作為審美客體的藝術作品”和“作為物質性事物的藝術作品”。這是一種現象學美學的觀點。波蘭的英加登和法國的杜夫海納這兩位現象學美學的巨擘,都將“審美客體”與“藝術作品”區分開來。審美客體是訴諸知覺的、為知覺所“領悟”的藝術作品,而藝術作品是潛在的、可能的審美客體。范寬的《溪山行旅圖》、王羲之的《喪亂帖》,都是藝術作品,但它們可能是審美客體,也可能不是審美客體,是或不是,取決于知覺的領悟。總之,媒介參與構成審美客體、內在于審美客體,而材料則外在于審美客體。因此,大部分談論中國畫筆墨的文字,并不涉及“筆墨紙硯”中的“筆墨”,即作為器具的“筆墨”。如上所述,毛筆有尖、圓、齊、健四德,但毛筆作為藝術材料并不進入書畫之審美客體的領域,筆好不等于書好或畫好。事實上,中國還有“善書者不擇筆”的說法,這正是由于藝術材料與藝術媒介是兩個概念、兩種存在。就中國畫而言,當我們把筆墨理解為藝術媒介時,它就不再是作為器具(工具)的毛筆和墨汁了,而是呈現在畫面上的某種效果,例如備受美術史家贊譽的黃賓虹山水畫筆墨的“渾厚華滋”。

筆墨的“渾厚華滋”,其實已可視為一種藝術境界了。在中國藝術評價系統中,境界是個極其重要的概念,尤以清末王國維《人間詞話》中的境界說最為影響深遠。境界總是主體的境界、人的境界;人的心性、氣質、修養,必會呈現為相應的境界。中國人又相信人品即藝品,因此,藝術家的境界與藝術作品的境界是同一的,如郭若虛所說,“人品既已高矣,氣韻不得不高”(《圖畫見聞志》)。“氣韻”可視為藝術境界的一種表現,正如“筆墨”也是藝術境界的體現。如果說氣韻源于先天稟賦,那么筆墨則側重于后天修養。作為藝術境界的筆墨,主要由藝術家長期修養而成,所以有“筆墨功夫”、“筆墨修養”之說。筆墨功夫、筆墨修養越高,則境界越高。境界有高低,因此,境界往往被視為藝術評判的標準。詞學家葉嘉瑩就指出,王國維的“境界”概念“帶有衡定及批評的色彩”[3]190。詩如此,書、畫亦然。

筆墨的三重意義,大致已如上述。我們不妨再參照文學,以增進理解。文學作品由印刷在書上的文字構成,但文學并非文字,因為縱然讀懂了全部文字,我們也未必能夠領悟文學作品。文字只是文學借以存在的一種工具,換言之,文字是文學的藝術材料。語言才是文學的藝術媒介。語言和文字,有相當密切的關系,甚至有時可以互換,比如“推敲語言”被稱作“煉字”,但文字畢竟不同于語言。文字是語言的視覺符號,因此,語言有聲音和意義兩大要素,文字則有形、聲、義三大要素。作為藝術材料,文字并不參與構成審美客體,例如一部小說無論是用黑體、宋體、楷體印刷,都對它作為審美客體毫無影響。但任何審美客體都是由藝術媒介的特質創作而成,文學也不例外。文學作品雖非“文字的藝術作品”(此乃書法或抽象畫),卻是“語言的藝術作品”,因此汪曾祺說,“寫小說就是寫語言”。文學也有“境界”,且境界的構建也基于語言媒介的“特質”。王國維《人間詞話》第七則云:“‘紅杏枝頭春意鬧,著一‘鬧字,而境界全出。”這一“鬧”字,是藝術媒介,詩人恰到好處地使用藝術媒介,也便構成了藝術境界。

2.關于“張吳之爭”

將筆墨區分為藝術材料、藝術媒介、藝術境界三個層面,是很有必要的,比如我們可以借這一區分衡量若干年前的“張吳之爭”。吳冠中說,筆墨等于零;張仃說,應當守住中國畫的底線,而筆墨就是底線。兩人貌似針鋒相對,其實他們口中的“筆墨”并非一回事。吳冠中的“筆墨”,主要在藝術境界或評價標準的意義上使用。本來,中國畫的藝術境界由諸多因素構成,如蘇東坡說:“觀摩詰之畫,畫中有詩。”如陸儼少認為:“歸納起來,所可看者,不外三點:即看它的氣象、筆墨、韻味,這三點如果達到較高標準,即是好畫,否則就不算好畫。”[4]103然而明清以后,筆墨成了中國畫極其重要的評判標準,甚至是至高無上的唯一的評判標準;畫畫往往就是“畫筆墨”。吳冠中寫《筆墨等于零》,其主旨即反對把筆墨作為至高無上的評價標準,反對筆墨的霸權地位,他指出:

我國傳統繪畫大都用筆、墨繪在紙或絹上,筆與墨是表現手法中的主體,因之評畫必然涉及筆墨,逐漸,舍本求末,人們往往孤立地評論筆墨。喧賓奪主,筆墨倒反成了作品優劣的標準。[5]62

但是,在《守住中國畫的底線》(1999)中,張仃的“筆墨”一詞,主要是在藝術材料即“器具”層面上使用的,或者至少是從藝術材料或“器具”出發的。所以他說:

在中國,書寫文字的工具同繪畫的工具一直一體不分,而在西方是分離的。一體不分的狀況造成了“書畫同源”的文化共生的現象,而這一切共生現象在西方不存在。文化共生現象造成了審美認識上、審美評價上、審美實踐上的“解釋前理解”——一切中國繪畫的審美認識、審美評價、審美實踐都要從這個“書畫同源”的文化共生現象出發,而這一共生的基礎是一種工具文化。中國古人直接用“筆”這一工具名詞來定義這一工具文化,它實際上包括筆性、筆力、筆姿、筆韻、筆格這樣一個分析和評價體系。中國古代美學關于這樣一個筆的工具文化的論述可謂汗牛充棟,在世界美學文庫中獨立自足。它是認識中國畫的最根本的立腳點,是中國畫最終的識別系統。

過去有人提出“革毛筆的命”,現在有人提出“筆墨等于零”。老實說,我無法同意這樣的觀點,也不太理解這樣的觀點。[6]112

對照吳冠中與張仃的觀點,一個居于藝術境界或價值層面,另一個居于藝術材料或事實層面,如此我們發現,關于筆墨問題的“張吳之爭”,可以說是一種學術的“錯位”。當然,不論吳冠中還是張仃,使用“筆墨”概念都不太嚴格。吳冠中《筆墨等于零》一開始把“筆墨”作為藝術境界或評價標準,寫著寫著又把“筆墨”當成了藝術作品的元素。張仃《守住中國畫的底線》的“筆墨”概念,以藝術材料的意義為主,同時又在事實層面與價值層面漂移不定,因此他也把“筆”視為“分析和評價體系”。

張仃以上言論所預設的思維前提是:只要使用毛筆(材料),就一定會強調筆墨(媒介、境界);由于書法和繪畫都使用毛筆,造成了“書畫同源”的“共生現象”,因此中國畫不可能放棄筆墨,筆墨是“中國畫的最根本的立腳點,是中國畫最終的識別系統”。但這種思維前提和思想觀念是經不起推敲的。首先,使用毛筆就必然講究筆墨嗎?未必。因為,在邏輯上,從事實不能夠推出價值。在事實上,現代日本畫使用毛筆,但它們基本上拒絕書法的介入,不再講究筆墨;縱然在中國,魏晉以前的繪畫也根本沒有“筆墨”觀念。唐代之前,“丹青”是繪畫的代名詞,如《晉書·顧愷之》“尤善丹青,圖寫特妙”,如杜甫“丹青不知老將至,富貴于我如浮云”,宋王安石仍有“丹青難寫是精神”之句。唐以前自然也有“筆墨”一詞,但它主要指文章、文字,有時也指書法。唐代或宋代以后,“筆墨”才逐漸成為繪畫的代名詞。(1)難道魏晉以前、甚至唐宋以前的中國畫都不是中國畫?可見,筆墨未必如張仃所言,是中國畫的“最根本的立腳點”、“最終識別系統”、“底線”、“內核”。再者,張仃一再強調“書畫同源”,但難道“書畫同源”這一命題的意義,僅僅是由于書法和繪畫的工具相同?這些情況和問題使我們在探討了筆墨的概念之后,還得探討筆墨的歷史。

二、筆墨的歷史

1. 肇于謝赫,成于徐渭

中國畫的筆墨,并不是生來就有的,而是歷史的產物。中國畫強調筆墨,推崇筆墨,使筆墨從工具上升到目的,使中國畫從“丹青”發展為“筆墨”,有一個漫長的歷史過程,這一過程大體上肇始于魏晉南北朝,在明清文人畫中趨于完成。

繪畫的歷史,源遠流長,世界繪畫史往往從史前壁畫開始。同樣地,中國畫的起源,就在中國文化起源的地方,但是,“中國的明確的繪畫史,可謂始于漢代,以前的歷史,則多朦朧不明”。[7]12而中國畫之筆墨的歷史,并不與中國畫保持同步,它的開端要比中國畫的歷史晚了數百年。大致到了南北朝時期,始可談論中國畫的筆墨。這是由于,直到魏晉南北朝時期,書法藝術才獲得自覺和獨立,書法美學才得以形成。在某種意義上,書法即筆法。一旦書法解決了用筆問題,就將它擴展到繪畫領域去。南齊謝赫的六法,明確了“骨法用筆”一法,可視為中國畫之筆墨觀念的理論開端。筆墨問題,首先是筆的問題。陸儼少指出:“一般說用筆用墨,好像兩者是并行的。實則以用筆為主,用墨為輔,有主次輕重之別。”[4]124-125他甚至認為,墨是為筆服務的。的確,無論是在邏輯上還是在歷史上,“筆墨”都是“先筆后墨”,“以用筆為主,用墨為輔”。而繪畫“用筆”的方法和標準,均自書法得來。但我們必須注意,“骨法用筆”是六法之一,“法”即法則、規范,這就是說,“骨法用筆”并不是事實性命題,而是規范性的命題。照此看來,那種認為只要使用毛筆,就必定追求“骨法用筆”的觀點,不過是想當然耳。事實上,“骨法用筆”的規范,在中國畫(正式)存在了幾百年之后才得以確立;“骨法用筆”的要求,直到唐代才首次獲得實現。美術史家指出:

中國畫到六朝時代,雖從各方面被啟發著,然至南齊謝赫時止所有的畫,還是從拘硎的手法。這手法是先以線鉤出輪廓,然后次第加以色彩,……

自南北朝時代起,書法大發達,漸次把書法運筆的妙趣應用到畫的上面,線增肥厚,生發揮莊重之趣的傾向,遂至中唐出了于線上加添一種技巧的方法;這種畫法的創始者,實為唐之吳道子。[7]3

吳道子將書法用筆引入繪畫,突出了線條的速度、節奏、韻律,強化了線條的表現力,相應地,他降低了色彩的功能,讓色彩服從于線條,并發展出只用墨線便獨立成畫的白描。張彥遠論吳道子說:“張吳之妙,筆才一二,象已應焉。離披點畫,時見缺落,此雖筆不周而意周也。”(《歷代名畫記》)顯然,“筆”已經成為唐代的繪畫評價標準。

唐代繪畫的另一個重要發展,就是水墨觀念的崛起,乃至以水墨取代了丹青。張彥遠說:

夫陰陽陶蒸,萬象錯布。玄化無言,神工獨運。草木敷榮,不待丹碌之采;云雪飄揚,不待鉛粉而白。山不待空青而翠,鳳不待五色而綷。是故運墨而五色具,謂之得意。意在五色,則物象乖矣。

既然“運墨而五色具”,水墨取色彩而代之,實乃順理成章。因此,傳為王維所作之《畫山水訣》便主張“畫道之中,水墨為上”。但水墨取代丹青,不只是材料上的轉變,而且是藝術觀念上的轉變。張彥遠的話中,出現了“意”的概念,宋代以后的繪畫便是在“寫意”觀念的引領下,探索“士人畫”或“文人畫”的新形式,并逐漸提高了筆墨的地位。

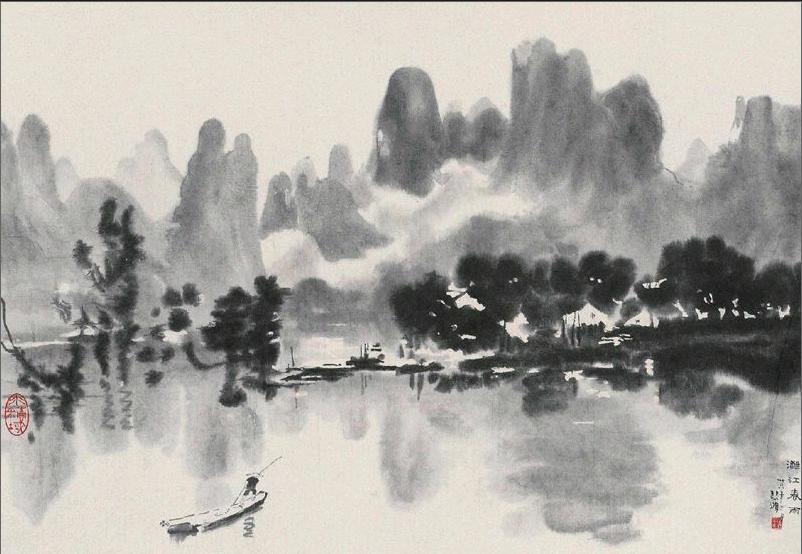

“寫意”的“意”,就是觀念,既然表現的是畫家的觀念或情趣,自然不必拘泥于客觀物象的表面的相似,如蘇東坡說:“論畫以形似,見與兒童鄰。”如倪云林說:“仆之所謂畫者,不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。”所以“寫意”與“寫實”相對。“寫意”的“寫”,可理解為“抒寫”,如倪云林說“聊以寫胸中逸氣耳”;亦可理解為“書寫”,即用寫字的方法作畫。一旦作畫成了“寫”,“筆墨”就在中國畫的歷史舞臺上正式登臺亮相了。比較元朝山水畫和宋代山水畫,我們發現:兩宋山水,盡管頗有文人氣息,但它只是水墨畫,還不是文人畫。在宋代山水畫特別是北宋山水畫中,“筆墨”雖已有所講究了,但只是有限度有節制地講究,筆墨始終比較低調,丘壑、空間、布局、氣象等等,都要重于筆墨。筆墨不過是宋代山水畫的配角罷了。然而在元代山水畫中,筆墨不再節制和謙讓,而是越來越搶眼,甚至堂而皇之地占據了主角地位。

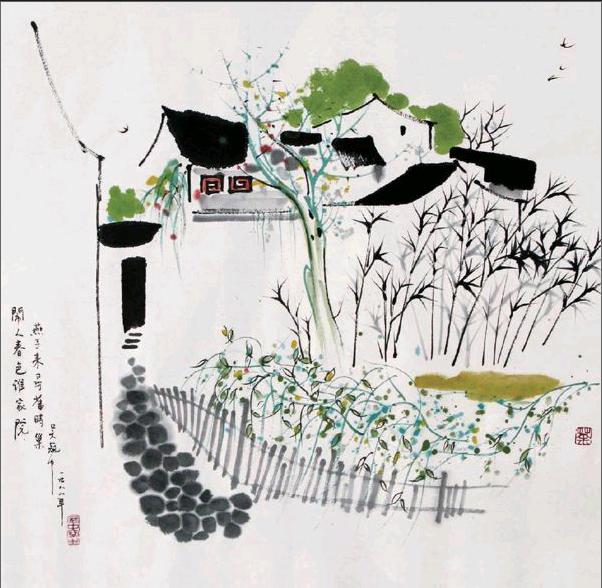

到明清時期,中國畫的筆墨臻于大成。在明清文人畫中,筆墨成了毫無疑問的中心。明清的寫意花鳥畫成就極為突出,這正是順應筆墨地位的提高而形成的。寫意花鳥畫造型簡易,讓筆墨找到了最佳的表現場所。徐書城指出,在明清寫意花鳥畫中,“有些人把注意力更多地傾注于一定的筆墨技法——‘線和‘點的特殊結構上。……但是,他們畢竟又都沒有徹底摒棄物象,仍以之作為一個‘支架,在上面構筑起‘線和‘點的藝術形象來,直接抒寫某種獨特的思想感情。”[8]135寫意花鳥畫中的物象,不過是承載筆墨的“支架”而已。特別值得一提的人物是徐渭。明末散文家張岱說:“昔人謂摩詰之詩,詩中有畫;摩詰之畫,畫中有詩。余亦謂青藤之書,書中有畫;青藤之畫,畫中有書。”(《陶庵夢憶》)“青藤”即徐渭,他是畫家,也是書法家。“畫中有書”也就是以書入畫。以書入畫,使“筆墨”成為文人畫中至高無上的因素——筆墨幾乎成了中國畫唯一的藝術媒介、唯一的藝術評價標準。如果說謝赫的繪畫理論是筆墨史的開端,那么徐渭的繪畫實踐則是筆墨史的完成。這并不是說,徐渭之后的中國畫再也沒有筆墨了,而是說,徐渭(還有八大山人等)已經實現了書法與繪畫的完美結合,將筆墨推到一個高度,以后的畫家盡管可以各顯神通,各有創獲,但已經不可能超過這一高度了。

筆墨的歷程,以謝赫始、以徐渭終,以“骨法用筆”始、以“畫中有書”終,可以說始于書法,終于書法。有人說,“中國一切藝術都是書法的延長”,衡諸謝赫以降的繪畫史,此言可謂不虛。筆墨的歷程,也就是書法逐步吞并繪畫的過程。書法能夠吞并繪畫,那是由于在中國的審美觀念和藝術系統中,書法比繪畫更強大。而“書畫同源”的觀念,就是書法吞并繪畫的一個表現。

2.所謂“書畫同源”

書畫同源的觀點,一般認為始于唐代,是張彥遠在《歷代名畫記》提出的觀點。不過,到底是不是張彥遠率先提出“書畫同源”的觀點,學界還有些爭議。這是一個史學或考據學的問題,我們關心的則是理論性問題:如何解釋或如何論證“書畫同源”?“書畫同源”說能否成立?如果不能,為什么?如果成立,在什么意義上成立?以往畫壇和學界主要提供了三種論證:⑴工具同一論證;⑵線條論證;⑶象形文字論證。

前文所引張仃的觀點,就是工具同一論證。傅抱石也屬于這一派,他說:“中國人用毛筆寫字,作畫也用毛筆,書畫的工具方法相同,因此中國書畫是可以認為同源的。”[9]6按照這種說法,“書畫同源”之“源”,在于毛筆。線條論證是工具同一論證的順勢延伸。從考古出土的早期毛筆看,其筆毫遠較今日瘦、長、硬,可以推知,毛筆是用來“劃道道”的,表現于繪畫,毛筆的首要功能是捕捉描繪輪廓,而不是涂抹。因此,以毛筆為器具的中國畫,自然把線描作為造型的基礎。張彥遠說,“無線者非畫也”(《歷代名畫記》),道出了中國畫的主要特征。這與傳統油畫以塊面造型大不相同。按照這種說法,“書畫同源”之“源”,在于線條。象形文字論證則認為,漢字一開始是象形文字,這不僅是書法得以成為一門獨立藝術的理由,也是“書畫同源”的原因,因為正如陸機所言,“存形莫善于畫”,“存形”也就是“象形”,或基于“象形”。按照這種說法,“書畫同源”之“源”,在于“象形”。但以上關于“書畫同源”的三種論證,都是很成問題的,分別質疑如下:

先看象形文字論證。徐復觀在名著《中國藝術精神》中曾經反駁過這一論證。他指出,中國最古的繪畫是龍山期、仰韶期的彩陶花紋,“由最早的彩陶花紋來看,這完全是屬于裝飾意味的系統;它的演變,是隨被裝飾物的目的,及關于此種目的的時代文化氣氛而推動,所以它本身沒有象形不象形的問題。……文字的演變,完全由便于實用的這一要求所決定。所以文字與繪畫的發展,都是在兩種精神狀態及兩種目的中進行”。[10]88文字與繪畫,一源于實用,一源于裝飾,根本不“同源”。并且早期漢字也并非都是象形文字。“我國六書中指事的起源,沒有人能說它會晚于象形。……因造字之始,即有指事的方法,即可斥破由象形文字而來的文字是與繪畫同源,或出于繪畫之說之謬。由此可以斷言,書與畫完全是屬于兩個不同的精神與目的的系統。”[10]88徐復觀這一駁斥,雖非盡善盡美,然自成一說,且足以說明“書畫同源”之說并非天經地義。

工具同一論證之問題,在于混淆了藝術材料與藝術媒介。作為藝術材料的筆墨,繪畫與書法完全相同,那么,作為藝術媒介的筆墨,繪畫與書法也相同嗎?答案應當是清楚的:有所不同。這是因為:⑴藝術門類的不同,首先源于藝術媒介的不同。譬如舞蹈和戲劇相當接近,甚至還有“舞劇”這一介于兩者之間的形式,但舞蹈和戲劇終究是兩種藝術,它們的不同,主要在于舞蹈并不使用語言這一媒介;既然書法和繪畫是兩種藝術形式,則它們的媒介必定有所不同。⑵在表現對象上,書法是“寫字”即書寫漢字,而繪畫是“狀物”即描繪物象;繪畫與書法的目的不同,服務于目的的手段也自不同。盡管徐復觀否認早期中國繪畫持有“象形”的目的和功能,但筆者以為,繪畫必然有一個“象形”的問題。事實上,判斷史前繪畫或原始繪畫的尺度之一,即是“象形”(有無再現性形象)。縱然是彩陶紋飾,也不是完全沒有形象再現的因素。事實上,它們之所以可被視為中國“最早的繪畫”,恰好是由于其中多少有著再現性形象。19世紀以前的繪畫史表明,繪畫越是成熟,其象形或存形的目的就越是明確。繪畫是面對自然物象,在畫面上創造出與物象對應的符號來,這符號往往是具象的,并且人們每畫一次畫都要重新創造一次符號。但書法并不直接面對自然物象,而是面對已經創造出來的、現成的、抽象的符號——文字,因此,書法在邏輯上不需要任何象形。在這方面,中國繪畫與中國書法之不同,相當于西方雕塑與西方建筑之不同,或相當于戲劇與舞蹈的不同。線條是中國畫的主要媒介,但中國畫的線條,總要服務于再現物象,譬如描繪對象的輪廓,線條在這里就是“輪廓線”。書法據說也是一種“線的藝術”,但書法的線條是服務于所寫之文字的線條。同是線條,其實質大為不同:一則“組線成象”,一則“組線成字”。其實,說書法是“線的藝術”,只是一種大而化之的說法,嚴格說來,書法應當是“點畫”的藝術。繪畫線條再現物象,書法線條呈現點畫。總之,由于未能區分繪畫線條和書法線條,“書畫同源”說的線條論證也是捉襟見肘的。

以上三種關于“書畫同源”的論證之所以未能令人滿意,根本原因在于它們都把“書畫同源”視為事實性命題,都想在事實層面找到“書畫同源”的根據。毛筆、象形文字,都是事實層面的東西。將“書畫同源”視為事實性命題,導致把書與畫“共有”的“線條”也看作事實性的存在。筆者以為,與“骨法用筆”相似,“書畫同源”并不是事實性的命題,而是規范性的命題。作為事實性命題,“書畫同源”說并不成立;唯有作為規范性命題,“書畫同源”才是有道理的。因此:

中國古代的“書畫同源”說,我們應該這樣理解:“書畫同源”并不意味著在發生學上,書法和繪畫有著共同的起源,而是說,繪畫與書法具有相同的筆法或用筆標準。張彥遠《歷代名畫記》云:“陸探微亦作一筆畫,連綿不斷,故知書畫用筆同法。”趙孟頫題畫詩云:“石如飛白木如籀,寫竹還應八法通。若也有人能會此,方知書畫本來同。”他們說得很清楚,“書畫同源”的意思就是“書畫用筆同法”。換言之,“書畫同源”的觀念,不屬于藝術發生學的論域,而是屬于藝術創作或藝術作品的論域。就藝術創作而言,“書畫同源”說主張繪畫應引進書法的用筆,這種觀念導致了文人畫的產生;就藝術作品而言,對“書畫同源”的強調使筆墨成為文人畫的重要組成部分,甚至成為最基本、最核心的因素。[11]201

按照這種理解,“書畫同源”之“源”,在于用筆。顯然,這個“源”并非事實之源,而是規范之源,它是一種“應當”——中國畫應當引進書法用筆,中國畫應當尊崇筆墨。“石如飛白木如籀,寫竹還應八法通”,諸如此類的說法,只是文人畫家對中國畫的一種規范或設定,有了這種規范或設定,筆墨才被推崇到無以復加的地步,以致于成為文人畫“最基本、最核心的因素”。因此,筆墨是中國畫家在某個歷史時期的自主的選擇,而不是中國畫的無可逃避的命運。那種把筆墨視為中國畫的“最根本的立腳點”、“最終識別系統”、“底線”、“內核”的觀念,強調的只是文人畫的特征,而不是古往今來一切中國畫的特征。

三、筆墨的終結

回顧筆墨發展的歷程,我們發現,筆墨和中國畫的關系,是歷史性的、經驗性的關系,而非本質性的、必然性的關系。中國畫并非生來就講筆墨,在歷史上的某個時期,出于某些原因(如道家思想的影響,對文字的崇拜和對書法的熱愛等),中國人把書法和繪畫結合在一起,主張“書畫用筆同法”,從而選擇性地削弱了色彩等繪畫媒介,而突出了筆墨,長此以往,在繪畫評價體系中越來越強調筆墨和尊崇筆墨,至明清文人畫而登峰造極。但是,中國畫既然可以親近書法,當然也可以疏遠書法;筆墨的重要性既然可以由低到高,當然也可以重新從高到低;既然以前曾經不講筆墨,以后當然也可以不講筆墨。

的確,對筆墨的過度推崇,早就該終止了;中國畫對書法的過分依賴,早就該結束了。簡言之,筆墨應當終結,國畫應當獨立。主張筆墨的終結,并非否認筆墨的價值。毫無疑問,中國畫的筆墨是一項偉大的成就,使我們自傲于世界繪畫藝術之林,我們有理由為此歡欣鼓舞甚至頂禮膜拜,有必要將這一偉大的遺產繼承下來,不能讓它“失傳”。但是,藝術有傳承的一面,還有創新的一面,而且歸根到底,藝術的生命在于創新。考慮到中國畫的創新與發展,我們必須忍痛割愛,呼吁筆墨的終結,將中國畫與書法割裂開來,讓書法的歸書法,繪畫的歸繪畫。理由有二:⑴筆墨傳統過于漫長、極其深厚,筆墨境界已臻于極致,今人欲在筆墨上推陳出新,已相當困難,甚至不太可能。既然如此,不如放棄筆墨,別作他圖。這正如我們沒有必要在七律上與唐人一較長短,但是不妨在小說上勇猛精進,開拓創新。⑵長期以來,由于對筆墨過分看重,使中國畫的審美趣味趨于單調,嚴重束縛了中國畫的自由發展。其實,早在20世紀60年代,徐復觀便已指出:

不是說書法對繪畫沒有幫助,而是指繪畫的基礎,并非一定要建立于書法之上,而是可以獨立發展的。……宋以后,有一部分人,把書法在繪畫中的意味強調得太過,這中間實含有認為書法的價值,在繪畫之上,要借書法以伸張繪畫的意味在里面。這便會無形中忽視了繪畫自身更基本的因素,是值得重新加以考慮的。[10]89

什么是“繪畫自身更基本的因素”呢?徐復觀并沒有說明,但我們可以補充。例如,色彩是感性因素,也是繪畫藝術的基本媒介,然而筆墨強化了,色彩就被壓制了。徐悲鴻在《中國畫改良論》(1920)中早已指出:“今筆不乏佳制,色則日漸矣。”作為感性藝術的繪畫卻壓制了感性色彩,未免畫地為牢。又如,以書入畫,過于強調書寫性,往往會導致造型的程式化,故而必然在造型性上有所欠缺。作為“造型藝術”的繪畫而“造型性”不足,豈非恰如吳冠中所言之“本末倒置”?徐復觀這段話,恐怕就是吳冠中想說的話,但它不但比吳冠中說得清晰明確,而且比吳冠中的《筆墨等于零》早了約三十年。換言之,早在20世紀60年代,徐復觀就表達了讓繪畫獨立于書法的觀點。

因此,在理論上和在邏輯上,“筆墨當終結,國畫當獨立”是一個完全可以站得住腳的命題。而且筆者以為,這不只是一種理論的構想和邏輯的推演。筆墨在事實上已經終結了。完成即是終結,完美即是消亡。一旦筆墨達到登峰造極的境地,它同時也便宣告了自己的終結。徐渭、八大山人、石濤、龔賢這些人,完成了中國畫的筆墨,也終結了中國畫的筆墨。稍后“清四王”的作品,在藝術傳承的意義上有些功勞,在藝術創新的意義上則簡直毫無價值。清四王的作品表明,筆墨已到了窮途末路。不錯,清代也有一些畫家仍在沿用筆墨的語言,試圖說些不同的話,如惲壽平、鄭板橋、任伯年、吳昌碩,他們也取得了不俗的成就,但綜觀中國繪畫史,那不過是筆墨的回光返照而已。

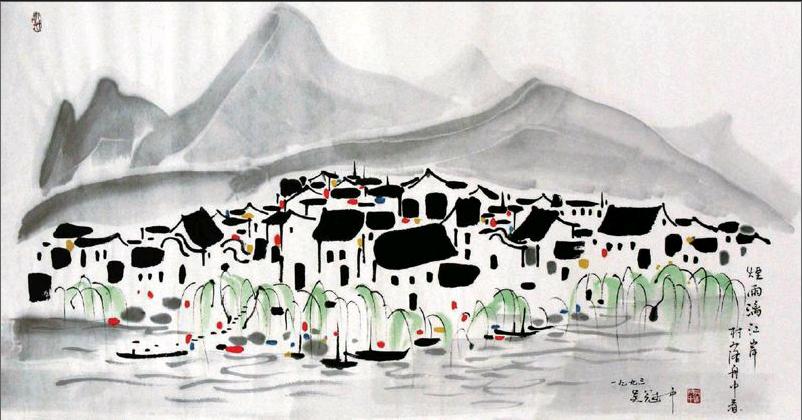

20世紀的中國畫家大都引進繪畫的新觀念、新方法,以徐悲鴻(畫派)和林風眠(畫派)為代表,推翻了筆墨標準的霸權,開拓了中國畫的新境界。日本有些學者把徐悲鴻稱為“現代繪畫之父”、“現代中國繪畫之祖”、“中國現代美術的曙光”[12]46,雖有過譽,但大致不錯。不過比較而言,林風眠邁出的步伐可能比徐悲鴻更大,大到遠遠超越了他的時代。徐悲鴻的繪畫觀念通過他開創的現代美術教育制度已深入人心,成了老生常談,林風眠卻沒有這么幸運。時至今日,仍有許多學者和畫家認為林風眠的繪畫不能算作中國畫,但這只是由于他們的思想比較陳腐或過于保守,至今仍未能跟上林風眠的腳步。舉例來說,陳傳席認為:“中國畫的基礎是書法,林風眠終其生沒有進入書法大門,從他畫上題字可以看到,他只會寫字,而不懂書法藝術。”[12]81林風眠繪畫的主要意義,恰好是在書法之外探索繪畫的基礎,讓繪畫完全獨立于書法,既然如此,繼續用書法衡量他的繪畫,豈非南轅北轍?吳冠中大體上屬于林風眠畫派,也有批評家攻擊吳冠中繪畫缺乏筆墨。事實上,吳冠中的繪畫美學的基礎,可以說就是建立在“筆墨的終結”之上,既然如此,我們是否還有權力向他揮舞“筆墨”這把戒尺?這是一個值得思考的問題。

不可否認,今天還有一些繼續沿襲筆墨傳統、繼續將繪畫依附于書法的畫家,但一般說來,他們只是中國畫傳統的繼承者,而不是現當代中國畫的創造者,猶如哲學界那些博覽群書的哲學史家。我們都知道,哲學史家并不等于哲學家。

參考文獻:

[1]宗白華.美學散步[M].上海:上海人民出版社,2003.

[2]V·C·奧爾德里奇.藝術哲學[M].程孟輝,譯.北京:中國社會科學出版社,1986.

[3]葉嘉瑩.王國維及其文學批評[M].石家莊:河北教育出版社,1998.

[4]舒士俊.陸儼少論藝[M].上海:上海書畫出版社,2010.

[5]吳冠中.美丑緣[M].天津:百花文藝出版社,1997.

[6]張仃.筆墨乾坤[M].濟南:山東畫報出版社,2011.

[7]中村不折,小鹿青云.中國繪畫史[M].郭虛中,譯.杭州:浙江人民美術出版社,2014.

[8]徐書城.繪畫美學[M].北京:人民出版社,1991.

[9]傅抱石.傅抱石談中國畫[M].北京:中國青年出版社,2012.

[10]徐復觀.中國藝術精神[M].上海:華東師范大學出版社,2001.

[11]郭勇健.日本之美——東山魁夷繪畫藝術研究[M].上海:學林出版社,2014.

[12]陳傳席.畫壇點將錄——評現代名家與大家[M].上海:三聯書店,2012.