事故致因R-t 圖初探

王秉WANG Bing;安燦AN Can;曹端CAO Duan

(中南財經政法大學信息與安全工程學院,武漢 430073)

(School of Information and Safety Engineering,Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan 430073,China)

0 引言

事故致因理論是指探究事故形成過程和預防的依據,表明事故發生機理,預防和防止事故形成的理論。[1]伴隨著生產力的發展而出現了它,至今已有80 年歷史,是從最早的單因素理論發展到不斷增多的復雜因素的系統理論。[2]在生產力發展的各階段,生產過程中潛在的危險問題有所差異,尤其是生產形式的不斷發展,理論發展并逐步完善。[3]事故致因理論經歷了3 段歷程不斷發展,從早期事故致因理論(以事故頻發傾向論和海因里希因果連鎖論為代表),二次世界大戰后的事故致因理論(以能量意外釋放論為主要代表),直到現代的系統安全理論。[4]

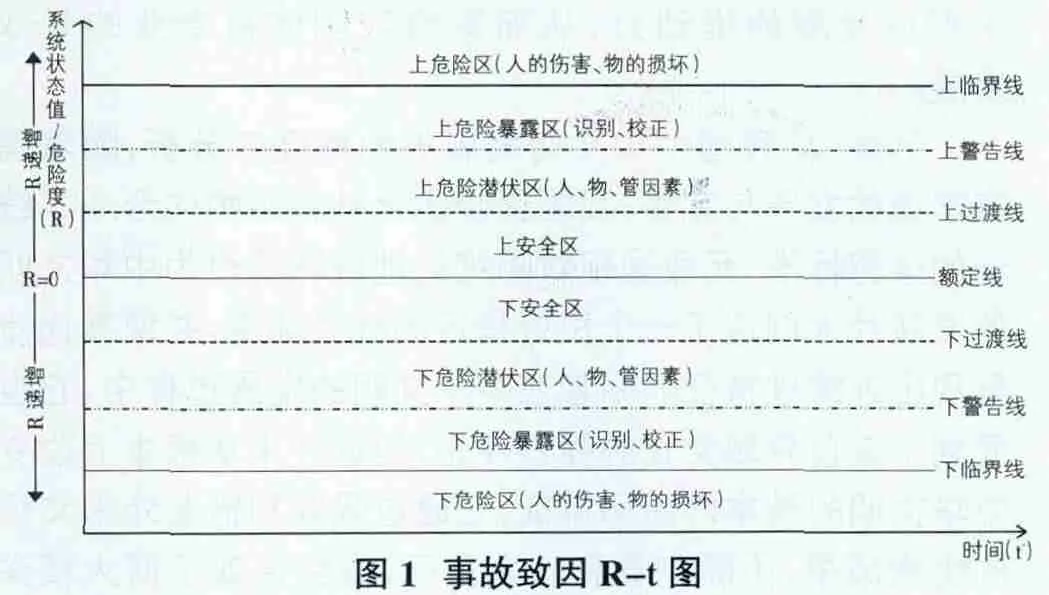

隨著科學技術的提高,工廠生產的產品種類增多,生產工藝逐漸變得復雜,工藝條件要求增高,同時潛在的危險也就越來越復雜,使工藝操作、機器設備運行、作業者操作等過程中的危險有害因素更加復雜多變,尤其是各種安全技術的快速發展,以上諸多因素大大改變了目前事故的發生機理,這就讓傳統的事故致因理論暴露出諸多缺陷。[5]為更好地闡明當前事故發生機理,進而科學地預防事故發生,提出了以橫坐標為時間軸(t),縱坐標為系統狀態或危險度(R)值的事故致因R-t 圖。該圖具有良好的動態性,針對當前事故成因特點,詳細描述了事故發生的過程,找出了預防事故的關鍵環節,對指導研究事故發生機理,進行事故的科學預測預防,改進安全管理工作具有重要的現實意義。

1 事故致因R-t 圖的建立

事故致因R-t 圖由一條額定線和上、下臨界線,上、下警告線,上、下過渡線組成。橫坐標為時間軸(t),縱坐標為系統狀態或危險度(R)值。各條線將系統狀態依次劃分為上、下安全區,上、下危險潛伏區,上、下危險暴露區,上、下危險區八個區域。系統狀態或危險度預期值即圖中的額定線;系統狀態或危險度目標值即圖中上、下警告線之間的區域,包括上、下安全區和上、下危險潛伏區;系統狀態或危險度實測值的可接受范圍為圖中上、下臨界線之間的區域包括上、下安全區,上、下危險潛伏區和上、下危險暴露區,即處于系統受控的區域。系統某時刻系統狀態或危險度值在圖中所處位置表示系統所處狀態。事故致因R-t 圖的基本組成如圖1 所示。事故致因R-t 圖把事故的發生分為安全區、危險潛伏區、危險暴露區和危險區四個階段,在這四個階段各自包括一組信息處理過程。在安全區階段,系統狀態或危險度值處于額定線附近,即上下過渡線之間時,整個系統處于受控狀態,系統處于安全狀態;在危險潛伏區階段,系統狀態或危險度值越過過渡線,進入上、下危險潛伏區,這一階段是一些與事故相關的人、物、管等因素的綜合作用,形成不安全隱患,使系統潛伏事故隱患;在危險暴露區階段是系統內部的參數由量變到質變的過程,[6]系統狀態或危險度值越過上、下警告線進入上、下危險暴露區使危險暴露,相關安全預警設施報警提醒人們做出反應并采取措施及時預防;在危險區階段,若危險暴露后未能及時得到控制和消除,則系統狀態或危險度值跨過上、下臨界線造成事故發生。綜上所述,事故致因R-t 圖動態地描述了系統事故的發生機理,更加符合目前事故發生的特點,對于研究事故發生機理、分析事故成因和指導預測預防事故具有很強的指導意義。

2 事故致因R-t 圖的應用

在實際應用中,首先要根據日常生產工作中的人員素質、技術水平、行業特點、安全目標等,組織專家或其他方式對事故致因R-t 圖中額定線和上、下臨界線,上、下警告線,上、下過渡線所對應的系統狀態或危險度值進行科學合理的評價和設定,每間隔適當時間,同樣采取組織專家或其他方式對系統狀態或危險度值進行預測和評價,將預測值的結果依次點在事故致因R-t 圖上,根據下列規定檢驗分析生產過程是否處于控制狀態。第一,如果此點位于額定線附近,上、下過渡線間的區域內,即上、下安全區,則生產過程處于控制狀態,系統安全狀態良好,危險度極低。第二,如果此點位于額定線附近,上、下過渡線和上、下警告線之間的區域內,說明由于系統危險有害因素(人、物、管因素等)作用,系統潛伏事故隱患,提示生產過程安全狀態開始變劣,危險度逐漸增大,應進行初步檢查,并及時采取相應的校正措施,這是預防事故的最關鍵階段。第三,如果此點位于上、下警告線和上、下臨界線之間的區域內,系統狀態接近危險,危險度急劇增大,安全預警設施發出警報信號,提醒人們做出應急反應并立即采取措施予以糾正,排除隱患,防止生產過程“失控”造成事故,特別對于不能控制的事故,要及時啟動應急預案,盡可能使事故的傷害或損失降至最低。第四,如相鄰7 點連續上升或下降時,表示系統狀態或危險度值逐漸變劣,有失控傾向,應立即查明原因,予以糾正。也可以通過此點來進行事故預測。

通過以上四點的敘述,可以看到預防事故要在第二點下功夫,結合第四點對事故的預測,盡早發現隱患,及時糾正,預防事故發生;在第三點上,要科學合理地設定系統狀態或危險度警告值,盡可能做到早警告,早查因,早糾正。

3 展望

筆者對事故致因R-t 圖的建立和應用進行了初探,同時認為對其的運用有以下幾點展望:第一,對事故致因Rt 圖中額定線和上、下臨界線,上、下警告線,上、下過渡線所對應的系統狀態或危險度值設定方式和方法需要優化和探討,使設定值科學合理,具有強的參考性和可靠性。第二,加強事故致因R-t 圖的量化研究,定量分析事故原因,使更準確地分析事故成因。第三,加強上、下警告線之間區域即上、下安全區和上、下危險潛伏區和上、下警告線所對應系統狀態或危險度值研究,結合有效的安全預警措施,可以有效地防止事故發生。第四,探討事故致因R-t 圖在安全評價和事故預測中的運用,指導和優化安全評價及其事故預測模型。

[1]覃容,彭冬芝.事故致因理論探討[J].華北科技學院學報,2005,03:1-10.

[2]王君娥.基于系統安全的公交運營和服務安全管理研究[D].山東大學,2012.

[3]Gene expression profiles at different stages of human esophageal squamous cell carcinoma [J].World Journal of Gastroente rology,2003,01:9-15.

[4]陳寶智,吳敏.事故致因理論與安全理念[J].中國安全生產科學技術,2008,01:42-46.

[5]孫永泰.安全生產方針的科學實踐[J].安全生產與監督,2009,04:26-27.

[6]鄧云閣.事故發生機理與預防控制理論研究——事故可逆性分析探討[A].中國職業安全健康協會2007 年學術年會論文集[C].2007:4.