有限元法在船舶碰撞事故調查中的應用

劉 超, 李范春

(大連海事大學 交通運輸裝備和海洋工程學院,遼寧 大連 116026)

有限元法在船舶碰撞事故調查中的應用

劉 超, 李范春

(大連海事大學 交通運輸裝備和海洋工程學院,遼寧 大連 116026)

船舶碰撞事故大多發生在海上,因此事故后很難做到現場勘查和保留證據。在事故調查中,海事執法部門通常依據雙方船員的口供和航海日志進行責任認定,帶有主觀性,難以保證客觀、公正。隨著現代仿真技術的發展和計算機運算能力的提高,可以將有限元法應用到船舶碰撞事故調查中,對事故進行定量分析,以達到許多傳統分析手段無法達到的研究深度。文章以一個真實的碰撞事故為例,采用有限元法在計算機上對船舶碰撞進行模擬仿真,直觀再現了船舶碰撞過程;通過對損傷程度進行計算以及對變形形態進行對比,發現利用有限元的仿真結果與實船的破損變形十分吻合。這為事故分析提供了更加科學、客觀的依據,所得結論在二審中被海事法庭采納。

水路運輸;船舶碰撞;仿真;有限元法;損傷;變形

隨著船舶航速的提高,航線的密集,船舶碰撞事故頻頻發生,給海洋環境與船舶安全造成了災難性后果。該類事故有別于陸地交通事故,可用于事故分析的客觀資料很少。[1]另外,船舶碰撞是短時間內、在巨大碰撞載荷作用下發生的一種復雜的非線性動態響應過程,存在大量的非線性問題,如幾何的非線性、材料的非線性、接觸非線性和運動的非線性等,相關研究較為復雜。[2]所有這些特點使得船舶碰撞事故的原因分析和責任認定十分困難。

船舶發生碰撞后,對碰撞過程的再現和損傷變形分析用一般的方法無法完成。可行的研究方法主要有3種:數值計算法、實船試驗方法和有限元仿真分析法。[3]運用數值計算方法時需做大量簡化,該方法多用于計算碰撞過程中船舶在水平面內的二維運動;運用實船試驗方法可以從模型碰撞中得到可靠的數據,該方法是船舶碰撞安全性研究中最準確的方法,但此類試驗是一種極昂貴的“破壞性”試驗;相比之下,有限元仿真分析法運算能力強,成本低廉,故從20世紀70年代開始,該方法得到了迅速發展和廣泛應用。[4-5]

當前,應用有限元研究船舶碰撞已成一種常用方法,但多數都是圍繞提高有限元計算精度[6-8]、研究碰撞機理[9-11]、增強船舶防撞性能[12-15]等進行的,將有限元法應用到船舶碰撞事故分析上的研究還很少見到。船舶碰撞的傳統調查方法是對船員證詞和航海日志進行定性分析,這種方法比較粗淺,且具有很大的主觀性。[16-17]如果將計算機仿真技術和有限元方法應用到對船舶碰撞事故的調查中,可以直觀地模擬事故經過,并對事故做定量分析,達到許多傳統分析手段無法達到的研究深度,有助于提高船舶事故調查水平。

為體現這種方法在船舶碰撞事故調查的應用,以最近接到的一個真實碰撞事故為例,利用有限元法,根據船舶資料建立數字模型,對碰撞事故進行仿真計算。

1 有限元分析法

1.1有限元概述

有限元分析法是用來分析靜態或動態的物體或系統的方法。在這種方法中,一個物體或系統將被分解為由多個相互聯結的、簡單的、獨立的點組成的幾何模型,這些獨立的點的數量是有限的,因此被稱為有限元。根據實際的物理模型推導出來的平衡方程式被應用到每個點上,由此產生一個方程組;用線性代數法求解此方程組,從而使問題得到解決。這種分析方法產生于20世紀40年代,之后逐步得到發展完善;到20世紀60年代后期至70年代初期被應用于處理非線性和大變形問題。在分析復雜系統中的受力和變形時,有限元分析是一種有效的手段,被廣泛應用于包括船舶、汽車和航天等各個領域的碰撞仿真分析中。

1.2數值計算

運動學一般方程為

(1)

在用有限元進行計算時,常采用兩種方法:顯式法與隱式法。顯式法需要微小的時間步長,非常適合研究波的傳播問題,如碰撞、高速沖擊、爆炸。隱式法允許采用較大的時間步長以節省計算時間,但計算時要求整體剛度矩陣不能為奇異矩陣;它適合于計算低頻占主導的動力問題,對于一些高度非線性問題,有時無法保證收斂。此處研究的船舶碰撞屬于非線性問題,故采用顯式法,其中時間步長的選取至關重要。

假定0,t1,t2,…,tn時刻的節點位移、速度與加速度均為已知,現求解(t+Δt)時刻的結構響應。顯式法對加速度、速度采用中心差分法進行計算。

(2)

將式(2)代入式(1)后整理得到

(3)

聯立式(1)和式(2)得到

(4)

式(4)中:R,M,C,K為結構載荷、質量、阻尼以及剛度矩陣。

求解差分方程組(3),可獲得(t+Δt)時刻的節點位移向量Ut+Δt,將Ut+Δt帶入幾何方程與物理方程,即可得到(t+Δt)時刻的單元應力和應變。

2 碰撞案例

2.1海事糾紛

2009年9月18日,一艘緬甸籍漁船(稱“漁船A”)從捕魚區進入仰光海岸,凌晨1點左右在仰光河MW燈標和DS燈標之間被撞,導致傾覆,船上16人全部遇難。緬甸交通部成立事故調查委員會對過往船舶展開調查,發現漁船A沉沒時有5條船經過附近海域。

由于5艘船舶都正駛向各自的目的地,故在事故調查開始時不可能對其進行檢查。5艘船到港后都接受了當地海事部門的調查,經勘查:4艘船都無明顯摩擦痕跡,只有1艘韓國籍貨船(稱“貨船B”)吃水線附近有摩擦痕跡,船首右舷方向有一個0.5×1 m的凹陷,并重新上了船用漆。

據此,“漁船A”的船舶所有人狀告“貨船B”的船舶所有人,要求賠償。然而,碰撞事故發生在晚上,并沒有船員直接觀察到船舶碰撞,且出事海域還有其他船舶,仰光河上也經常有原木等漂浮物,因此無法辨別摩擦和凹陷是與其他船舶碰撞導致的還是與原木等碰撞導致的。由于缺乏有力證據認定 “貨船B”就是撞擊船,一審判決“漁船A”敗訴。

“漁船A”的船舶所有人對判決不服,委托保險公司找研究人員尋找新的證據。本文按此背景進行仿真研究,通過計算機仿真,駁斥和補充了一審中的一些證據。在新證據的支持下,最終在2013年9月份的二審中“漁船A”勝訴,獲得了賠償。由于篇幅有限,僅列舉兩個有限元結論顯示該方法在船舶碰撞事故調查中的作用。

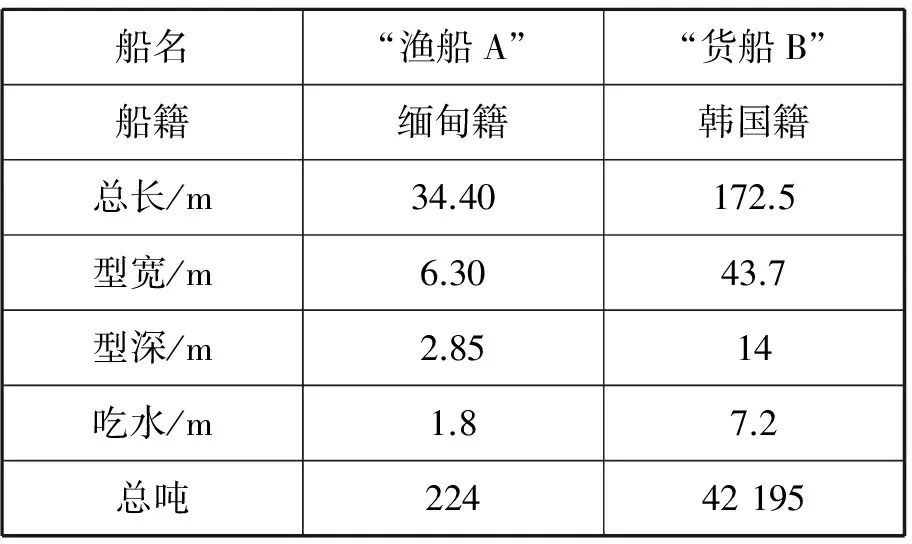

2.2兩船資料

兩船的基本資料見表1。

表1 兩船的主尺度

2.3糾紛焦點

事故糾紛的主要焦點在:

1) “貨船B”上的船員說沒人看見兩船碰撞,兩船碰撞的過程無人知道(“漁船A”船員全部遇難)。

2) 事故當時,海域還有其他船舶,不能僅憑“貨船B”有擦痕就斷定其一定是碰撞船舶。

3 碰撞事故分析

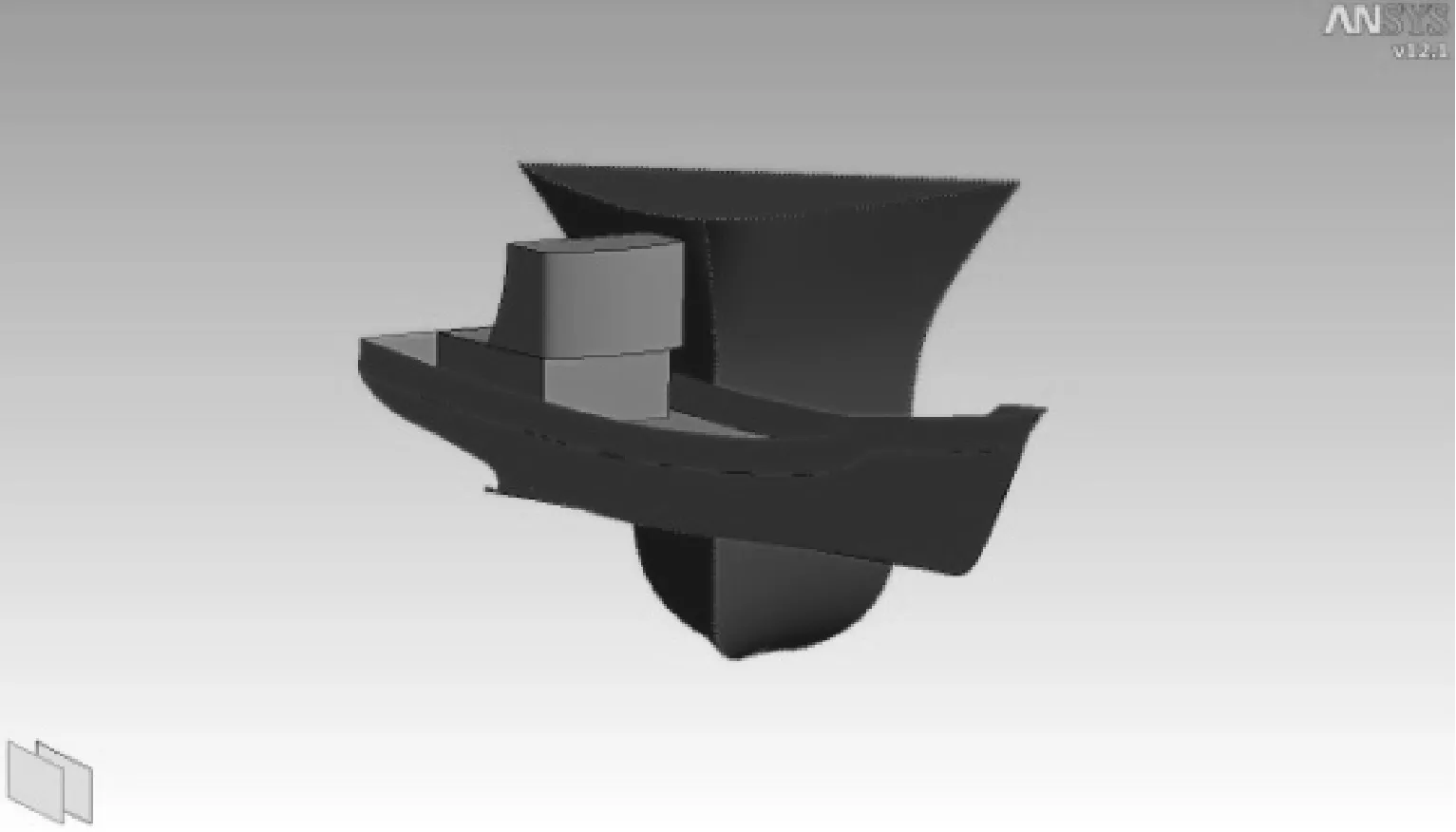

為確定“貨船B”是否與“漁船A”發生碰撞,根據船舶型值建立了兩船的數字模型,分別稱為“模型B”和“模型A”。用數字模型進行以下實驗,并將結果與實船對比,為判斷兩船是否碰撞提供科學的輔助證明。

3.1仿真實驗

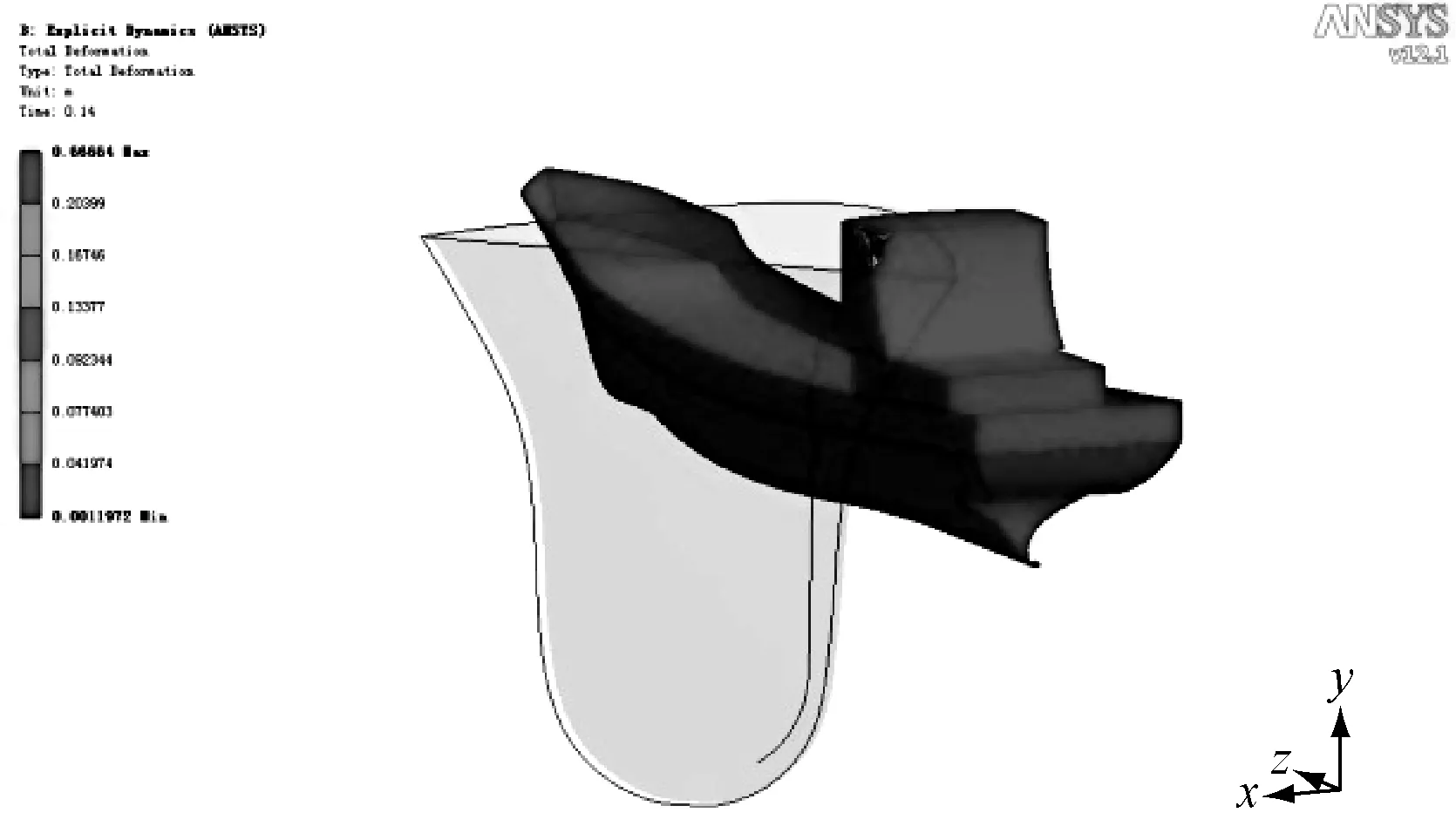

為準確地模擬實船碰撞,根據實船的吃水確定模型碰撞時的相對高度;由“漁船A”左右對稱損傷可知,碰撞時兩船接近正橫;再根據表1中的資料,模擬出碰撞局面(見圖1)。

圖1 碰撞仿真

在ANSYS中計算碰撞后“模型A”的損傷變形,并與“漁船A”的實際損傷變形進行對比。當模擬的損傷變形與實際的損傷變形一致時,可假定“漁船A”是被模擬中的“模型B”撞擊的,再比對“模型B”的碰撞區域是否與“貨船B”的損傷區域一致,如果一致,則仿真模擬實驗準確地模擬了實際中兩船的碰撞。

3.2計算結果與分析

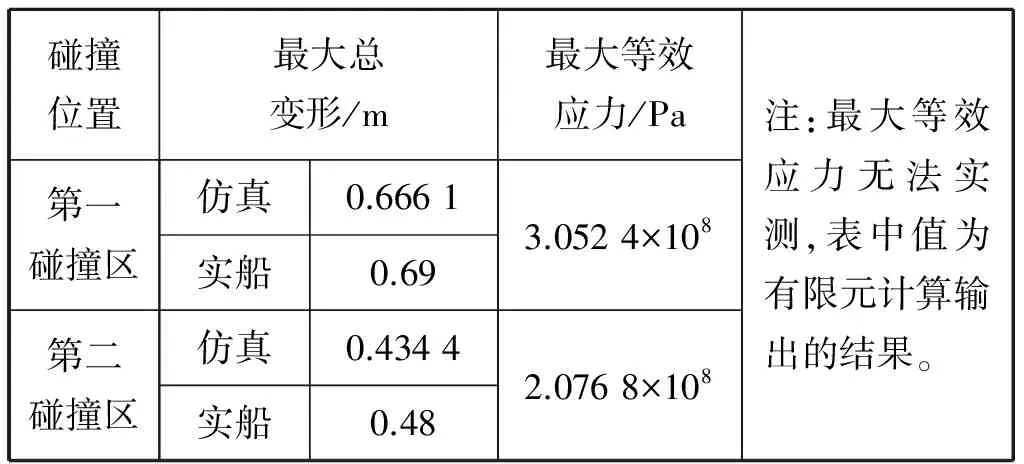

模型A的仿真結果見表2。

表2 模型A的仿真結果

“模型B”的船首外板從吃水線上方1 m開始由下至上向前延伸,其上方向外凸出的曲面結構使得“模型B”正橫撞向“模型A”尾部左舷區時,船首外板最先與“模型A”上層建筑左側邊緣發生碰撞,此時船首吃水線附近的船首外板還沒接觸到“模型A”。如圖2所示:“模型A”的駕駛臺后方邊緣為第一碰撞區,最大的損傷變形為0.666 m,與海事部門公布的“漁船A”實際的損傷區域、變形范圍、變形大小都吻合。

圖2 第一碰撞區

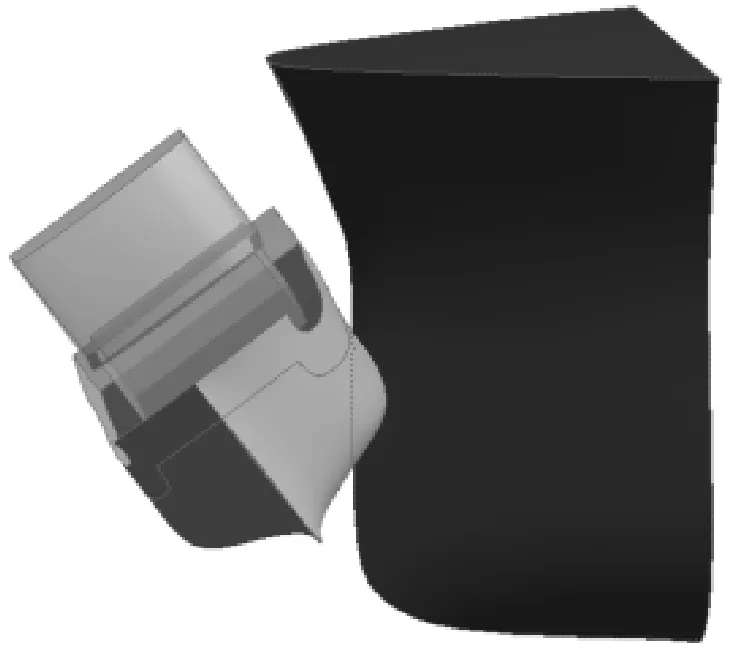

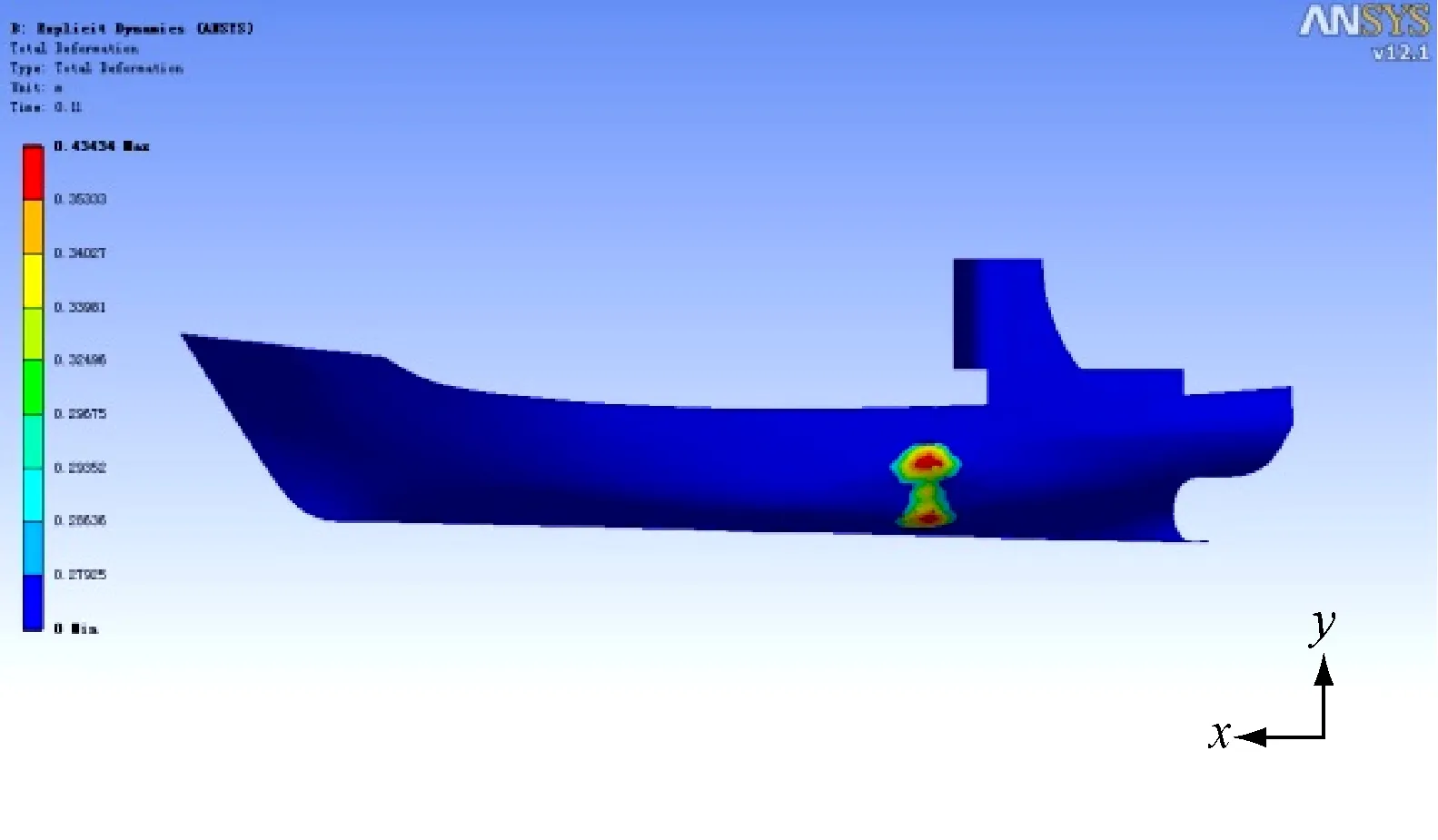

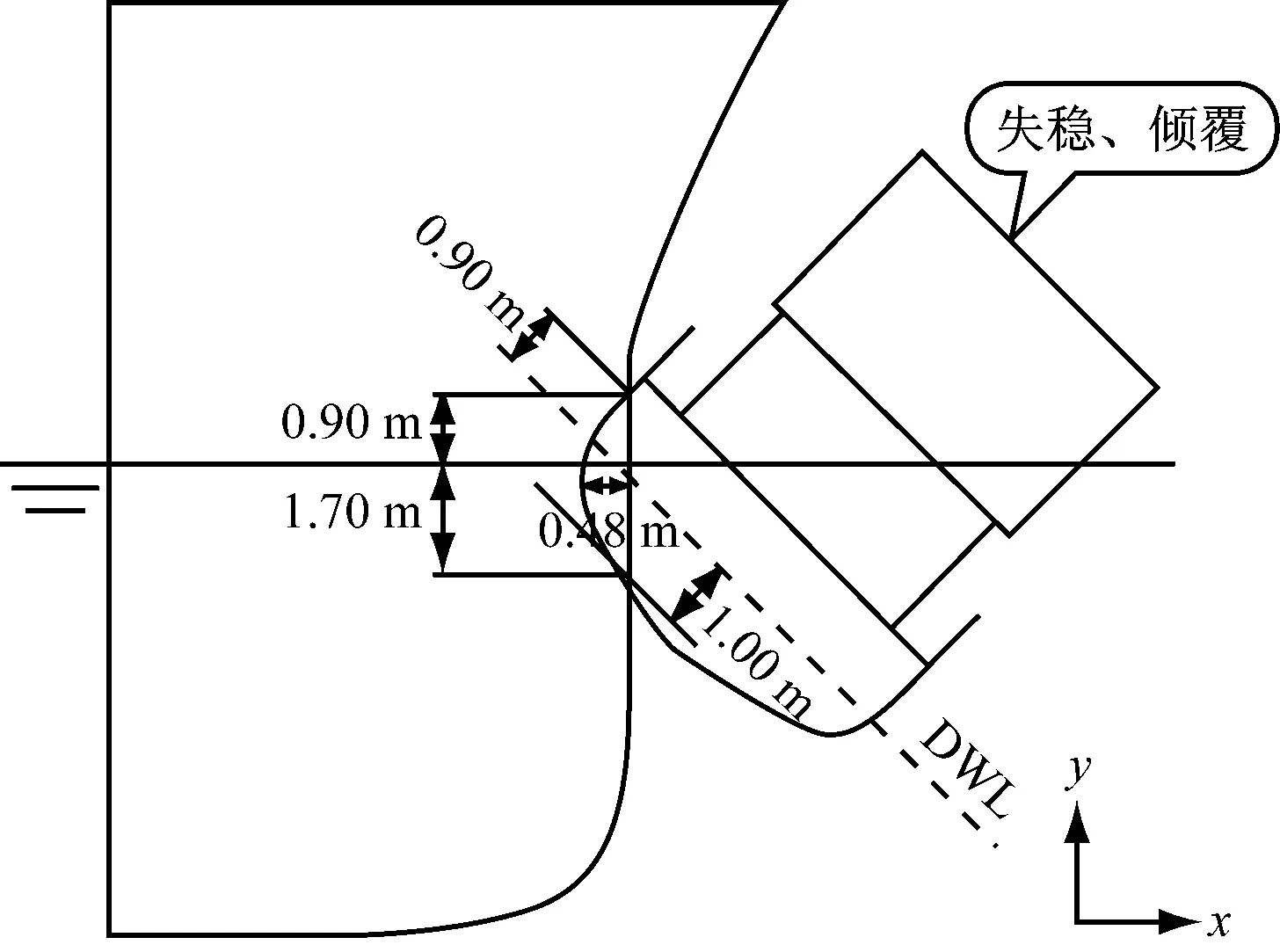

由圖3可以看出,第一次撞擊導致 “模型A”右傾,此時上層建筑已不再與“模型B”接觸,吃水線附近兩船有接觸,這是兩船的第二碰撞區域。圖4中“模型A”有明顯的變形,船肶部、上甲板附近都是紅色,代表這兩點碰撞變形最大,達到0.434 4 m,這與“漁船A”的0.48 m撞深很接近。

圖3 第二碰撞區

由圖5可以測得“模型B”接觸碰撞的上端距吃水線大約0.9 m,下端距吃水線大約2.4 m;“模型A”上端距吃水線大約0.7 m,下端距吃水線大約1.4 m,撞深為0.43 m(注意:“模型A”已經右傾,在測量“模型A”的碰撞位置時不能再以水線(WL)來算距離,而應以設計水線(DWL)來算)。圖6中,損傷變形為對稱的狹長狀凹槽,下起漁船舭部,上至漁船甲板。連接上下點的直線能夠與凹槽很好地重合,與水平線所成角度為40°。

圖4 “模型A”第二碰撞區處的變形

圖5 兩船損傷平面示意圖

圖6 (“漁船A”)實船的破損變形

3.3實驗結論

仿真實驗中的船舶完全是依據實船型值放樣得到的,與實船具有高度的一致性。實驗中船舶的碰撞位置、損傷程度、變形形式都與實船數據相吻合。通過仿真實驗和結果分析,可對兩實船的碰撞做出以下結論:

1) “貨船B”的船首外板從吃水線上方1 m開始由下至上向前延伸,且其上方向外凸出的曲面結構使得“貨船B”接近正橫撞向“漁船A”尾部左舷區時,上方的船首右側外板要先于水線附件的首柱外板與“漁船A”發生接觸碰撞。“漁船A”的駕駛臺后方邊緣為第一碰撞區。

2) 與“漁船A”相比,“貨船B”的動能和動量很大,被其撞擊,會導致“漁船A”右移和右傾,而自身狀態幾乎不變,繼續以恒定航速向右航行。“漁船A”的右移速度受水阻力影響不斷下降,“貨船B”向右航行會第2次撞上漁船。因“貨船B”向右航速較大,兩次碰撞的時間間隔很短(經計算lt;0.12 s),容易誤認為兩船只發生了一次碰撞。

3) “漁船A”與“貨船B”的多處損傷變形是由2次碰撞所致;兩船的損傷位置可以一一對應;“漁船A”吃水線附件的狹長狀凹陷符合被柱形球艏撞擊后的特征;“船B”以航海日志中記錄的噸位、航向、航速為參數撞擊“漁船A”, 發現其最大撞深為0.43 m,與海事局實測數據0.48 m較吻合。

4 結 語

隨著科技的進步,船舶碰撞事故分析應逐步向多途徑、科學化的方向發展。有限元分析法具有很強的仿真和計算能力,僅以船舶型值等客觀數據即可模擬出船舶碰撞事故,并得到被碰船舶所受到的撞擊力和變形,為船舶碰撞事故分析提供了一個公正、科學的方法。

本文通過一個實際案例展示了有限元分析的可行性和適用性。實際上,這一方法在船舶碰撞中應用的深度和廣度遠不止于此。若在有限元軟件上進行二次開發,考慮海水對船體的影響(即加入流固耦合計算),能使有限元仿真更加趨于真實碰撞現象;通過研究不同碰撞速度、角度、吃水、位置等因素對碰撞破損程度的影響,可反推出碰撞船舶碰撞前的真實狀態(航速/航向)。[18-19]

[1] 李海.關于船舶碰撞若干問題的思考——評《最高人民法院關于審理船舶碰撞糾紛案件若干問題的規定》[J].中國海商法年刊,2009,20(4):49-54.

[2] 王自力,顧永寧.應變率敏感性對船體結構碰撞性能的影響[J].上海交通大學學報,2000,34(12):1 704-1 707.

[3] 王自力,顧永寧.船舶碰撞研究的現狀和趨勢[J].造船技術,2000(4):9-14.

[4] 胡志強,顧永寧,高震,等.基于非線性數值模擬的船橋碰撞力快速估算[J].工程力學,2005(3):235-240.

[5] JONES N. A Literature Survey on Collision and Grounding Protection of Ship[R]. Ship Structure Committee, 1979.

[6] 王自力,蔣志勇,顧永寧.船舶碰撞數值仿真的附加質量模型[J].爆炸與沖擊,2002,22(4):321-326.

[7] 顧永寧,胡志強,高震.船舶碰撞與觸底事故的數值仿真[J].上海交通大學學報,2003,37(8):1 176-1 180.

[8] ZHANG A L,SUZUKI K.Study on the Effect of Selected Parameters for Numerical Simulation of Bottom Grounding Experiment[J].Journal of Ship Mechanics,2005,9(5):69-75.

[9] MINORSKY V U.An Ansysis of Ship Collision with Reference to Protection of Nuclear Power Ship[J].Journal of Ship Reasearch,1959,3(2):19-21.

[10] 王自力,顧永寧.船舶碰撞運動的滯后特性[J].中國造船,2001,42(2):56-62.

[11] 姜興家,張鵬,吳文鋒.撞擊位置和初速度對被撞船舶舷側結構的影響[J].中國航海,2012,35(2):76-80.

[12] 高震,顧永寧,胡志強.結構沖擊試驗的校準計算[J].船舶力學,2005(2):77-82.

[13] 胡志強,高震,顧永寧.Y型浮式生產儲油輪船側結構耐撞性[J].上海交通大學學報,2005,39(5):706-710.

[14] 張延昌,王自力,張世聯.基于折疊式夾層板船體結構耐撞性設計[J].船舶工程,2009,31(6):1-5.

[15] 劉峰.基于耐撞性的新型船舶結構形式研究[D].上海:上海交通大學,2007.

[16] 王驍,唐沖,芮震峰,等.基于AHP分析法的船舶碰撞事故法律責任劃分[J].中國航海,2006(2):41-46.

[17] 齊跡,鄭中義,李建民.基于突變機理的海上交通事故致因研究[J].中國航海,2013,36(3):112-115.

[18] LIU Chao,LI Fanchun.Strength Analysis of Vessel Based on the Fluid Structure Interaction Method[J].Advanced Materials Research,2012:869-875.

[19] 劉超.基于漁船與油輪碰撞事故的損毀性研究[D].大連:大連海事大學,2011.

FEMApplicationinShipCollisionAccidentInvestigation

LIUChao,LIFanchun

(Transportation Equipment and Marine Engineering, Dalian Maritime University, Dalian 116026, China)

As ship collision happens at sea, it's hard to do field investigation and preserve evidence after the accident. Maritime law enforcement usually makes responsibility cognizance according to the confessions of both parties and the logbooks of the ships. These bases are with human subjectivity, and the cognizance may not be definitely objective and fair. The development of modern simulation technology and the improvement of computer capacity allow the collision process to reappear intuitively on computer through simulation using finite element method (FEM). The analysis of the damage degree and deformation characteristics can produce scientific and objective bases for responsibility cognizance.

waterway transportation; ship collision; simulation; finite element method(FEM); damage; deformation

2014-04-03

中央高校基本科研業務費專項資金資助(3132014318)

劉 超(1983-),男,湖北十堰人,博士,從事船舶結構與安全性研究。E-mail:dmuhy@126.com.李范春(1960-),男,山東招遠人,教授,博士生導師,從事船舶結構和安全性研究。E-mail: lee_fc@126.com.

1000-4653(2014)02-0069-05

U698.6

A