經陰道二維超聲聯合經陰道三維超聲診斷宮腔粘連的探討

佟紅梅

(宜昌市中醫醫院超聲科,湖北 宜昌443003)

近年來,隨著宮腔操作和手術的增加,宮腔粘連(IUA)的發病率呈上升趨勢[1],隨著經陰道超聲(TVS)在臨床的廣泛應用,尤其經陰道三維超聲(3D-TVS)的日益普及,因其準確、直觀、立體感強,便于和臨床醫生溝通,成為臨床診斷宮腔粘連的首選。筆者對臨床懷疑宮腔粘連的患者53例,分別依次進行經陰道二維超聲、經陰道三維超聲、經陰道二維超聲聯合經陰道三維超聲檢查,最后行宮腔鏡檢查(HS)并以其結果為金標準,比較常用的上述三種超聲方法的診斷價值。

1 對象與方法

1.1 對象

從2012年12月至2014年3月在我院就診懷疑宮腔粘連的53例患者,年齡21~47歲,平均年齡32歲。53例中月經不正常(月經明顯過少,痛經,月經顏色暗紅,淋漓不凈等)30例,繼發性不孕8例,繼發性閉經15例。

1.2 方法

先對患者進行常規經陰道二維超聲GE 730Pro V彩色多普勒超聲診斷儀)檢查,探頭頻率為5.0~7.5MHz。注意觀察子宮內膜厚度是否一致,回聲強度是否均勻,內膜回聲是否有連續性,有無連續中斷,內膜邊緣回聲是否清晰光整,宮腔內有無異常回聲等。然后在最佳子宮矢狀切面,內膜清晰時,進行三維重建,旋轉X、Y、Z軸,取得最佳三維圖像,觀察并記錄宮腔形態、內膜和宮壁的關系是否清晰連續,內膜是否回聲均勻,內膜回聲是否連續,有無連續中斷現象。最后對上述53例患者都進行宮腔鏡(日本Olympas公司生產的4.5cm、6.5cm連續灌流宮腔鏡。)檢查,以宮腔鏡檢查結果為診斷標準。

1.3 統計學分析

對2D-TVS、3D-TVS及2D-TVS聯合3D-TVS診斷宮腔粘連的結果,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 經陰道二維超聲(2D-TVS)檢查結果

53例經常規陰道二維超聲檢查提示宮腔粘連36例,經宮腔鏡證實宮腔粘連34例,誤診2例,另宮腔鏡提示弓形子宮2例。2D-TVS漏診17例。

2.2 3D-TVS檢查結果

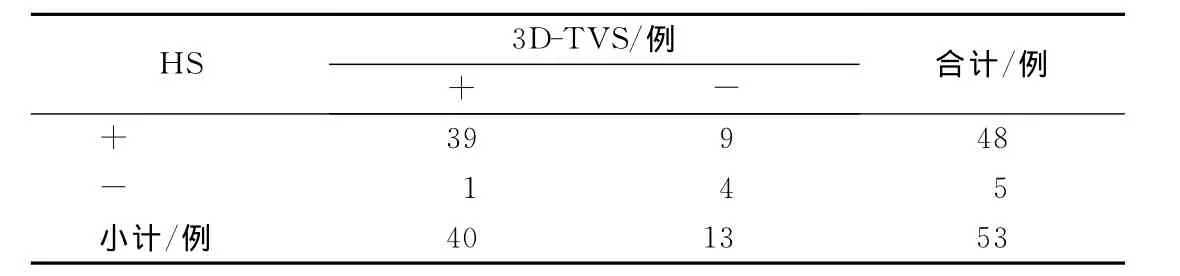

53例中,經3D-TVS診斷宮腔粘連40例,宮腔鏡檢查證實宮腔粘連39例。超聲顯示子宮冠狀切面為內膜不同程度缺損、連續性中斷或內膜與肌層分界不清,邊緣不整齊,部分呈鋸齒狀樣改變;誤診1例,宮腔鏡檢查顯示為正常宮腔。漏診9例,其中3例3D-TVS宮腔形態顯示不清。見表1。

表1 3D-TVS與HS診斷IUA的比較

2.3 2D-TVS聯合3D-TVS檢查結果

2D-TVS聯合 3D-TVS 診斷IUA 46例,宮腔鏡檢查證實宮腔粘連45例,見表2。誤診1例,宮腔鏡檢查顯示為正常宮腔。

表2 2D-TVS聯合3D-TVS的診斷結果

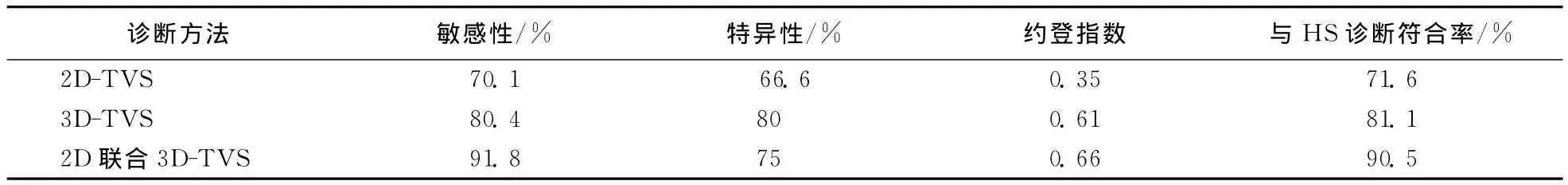

2.4 經陰道二維超聲、經陰道三維超聲及兩者聯合診斷IUA的比較

經陰道二維超聲、經陰道三維超聲及兩者聯合2D-TVS,3D-TVS及2D-TVS聯合3D-TVS診斷IUA的敏感性、特異性、約登指數及與宮腔鏡診斷符合率見表3。

表3 各種方法診斷性指標統計學結果

3 討論

宮腔粘連又稱為Asherman綜合征。宮腔粘連是指各種原因導致子宮內膜損傷,引起宮腔粘連,最常見的原因是宮腔手術后,如:人工流產術后,還有子宮成形手術后,宮腔鏡手術后,宮腔感染后也可能導致宮腔粘連。臨床癥狀最常見的是月經過少,月經顏色異常,痛經,甚至閉經,部分患者出現不孕就診[2]。宮腔粘連可在子宮腔、子宮角部、子宮頸部,臨床分輕、中、重度[3],超聲表現為宮腔內膜線不連續,回聲強弱不等,與子宮肌層分界不清,邊緣呈鋸齒狀,宮腔形態不規則,可有局限性積血積液。粘連帶可以由內膜組織、纖維組織,結締組織,子宮平滑肌組織組成[4]。

宮腔粘連臨床上主要通過子宮輸卵管造影及宮腔鏡檢查確診,其操作較復雜、價格較貴,且受月經周期的影響。基層醫院條件有限,可導致部分病人病情拖延,不能及時得到有效的治療。而且宮腔鏡檢查和治療后,有術后再粘連的風險。超聲檢查具有簡單方便普及,無創,且陰道超聲更清晰顯示宮腔,被患者和臨床醫生所接受。本研究中經陰道三維超聲診斷宮腔粘連 敏感性、特異性、約登指數及與宮腔鏡診斷符合率稍高于2D-TVS,但是二者之間比較無統計學差異(P>0.05)。2D-TVS聯合3D-TVS檢查診斷宮腔粘連敏感性、特異性、約登指數及與宮腔鏡診斷符合率較單獨2D-TVS、3D-TVS比較差異有統計學意義(P<0.05)。三維超聲成像對宮腔形態,宮腔病變顯示更直觀,能顯示二維超聲無法顯示的子宮冠狀切面宮腔內膜情況,因此在宮腔粘連的診斷中更有優勢,但在部分宮腔粘連嚴重的患者,三維超聲難以宮腔成像時,不利于宮腔粘連診斷,本研究中三維超聲漏診的9例宮腔粘連中,有3例因三維超聲難以宮腔成像,而二維超聲顯示為子宮內膜纖細,顯示不清,因此對臨床懷疑宮腔粘連,三維超聲不能診斷時,應結合二維超聲所見,提高宮腔粘連的檢出率。二維超聲漏診的17例患者,經三維超聲成像可見宮腔內膜邊緣不規整,呈鋸齒狀缺損,與子宮肌壁分界欠清,三維超聲提示輕度宮腔粘連,所以三維超聲成像診斷宮腔粘連更敏感,能更早診斷。因此當臨床懷疑宮腔粘連時,應在二維超聲檢查的基礎上,進行三維超聲成像,進行綜合分析評價,以提高宮腔粘連的檢出率。

綜上所述,2D-TVS聯合3D-TVS檢查診斷宮腔粘連更準確,更直觀,值得臨床推廣應用。

[1]Berman JM.Intrauterine adhesions.Seminars in reproductive medicine [J].Disclosures Semin Reprod Med,2008,26(4):349-355.

[2]謝紅寧.婦產科超聲診斷學 [M].北京:人民衛生出版社,2005:237-238.

[3]陳欣林,張丹.婦科與產科 [M].北京:科學技術文獻出版社,2012:74.

[4]Foix A,Bruno RO,Davison T,et al.The pathology of postcurettage intrauterine,adhesions [J].Am J Obstet Gynecol,1996,96(7):1027-1033.